こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

鍼灸師国家試験において、「経絡経穴概論」は避けて通れない重要科目です。

東洋医学臨床論とあわせて、毎年25~30問以上が出題されると言われており、合否を左右する大きなポイントになります。

とくにツボの名前と経脈との対応、要穴の選別、取穴部位などは反射的に思い出せるレベルで覚えておく必要があります。

Kagayaも学生時代、「何とか覚えなきゃ……!」と毎日ツボ帳とにらめっこしていました。

そんな経験をふまえて、今回は正経十二経脈の基本と覚え方のコツを、具体的な学習ステップと一緒にまとめました。

🌟正経十二経脈を覚える7ステップ

- 経穴名を見て、どの経脈に属するかを即答できるようにする

- 触れる場所のツボは、自分の体を使って場所を確認しながら覚える

- ツボの名前が定着したら、要穴(五輸穴、募穴、原穴など)を暗記

- 要穴を中心に、取穴部位(体表での位置)をイメージする

- 余裕が出てきたら、筋肉・神経・血管などの解剖学的知識も加える

- 横並びのツボは、基準となる高さや特徴的なライン(乳頭線、臍高など)で整理する

- さらに余力があれば、奇穴や経絡現象(異常反応部位)にも手を広げる

今回は「正経十二経脈」について、流注の流れや覚え方を整理していきます💞

🌟正経十二経脈の構造と流れをおさえよう

ここでは、国家試験にもよく出題される「正経十二経脈の走行」をまとめます。

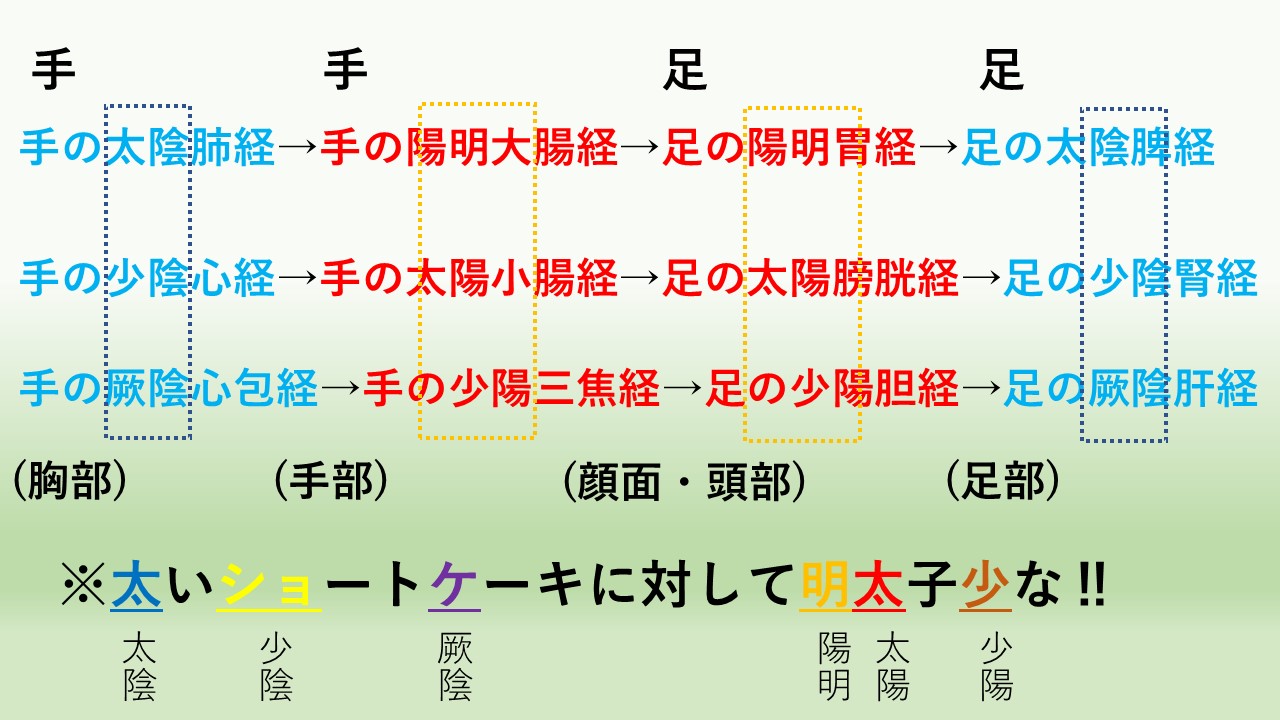

まず正経十二経脈は、陰経=臓(肝・心・脾・肺・腎・心包)、陽経=腑(胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)に対応し、身体を上下・左右にめぐっています。

それぞれは以下のように「手」「足」「陰」「陽」で分類され、順番に循環しています。

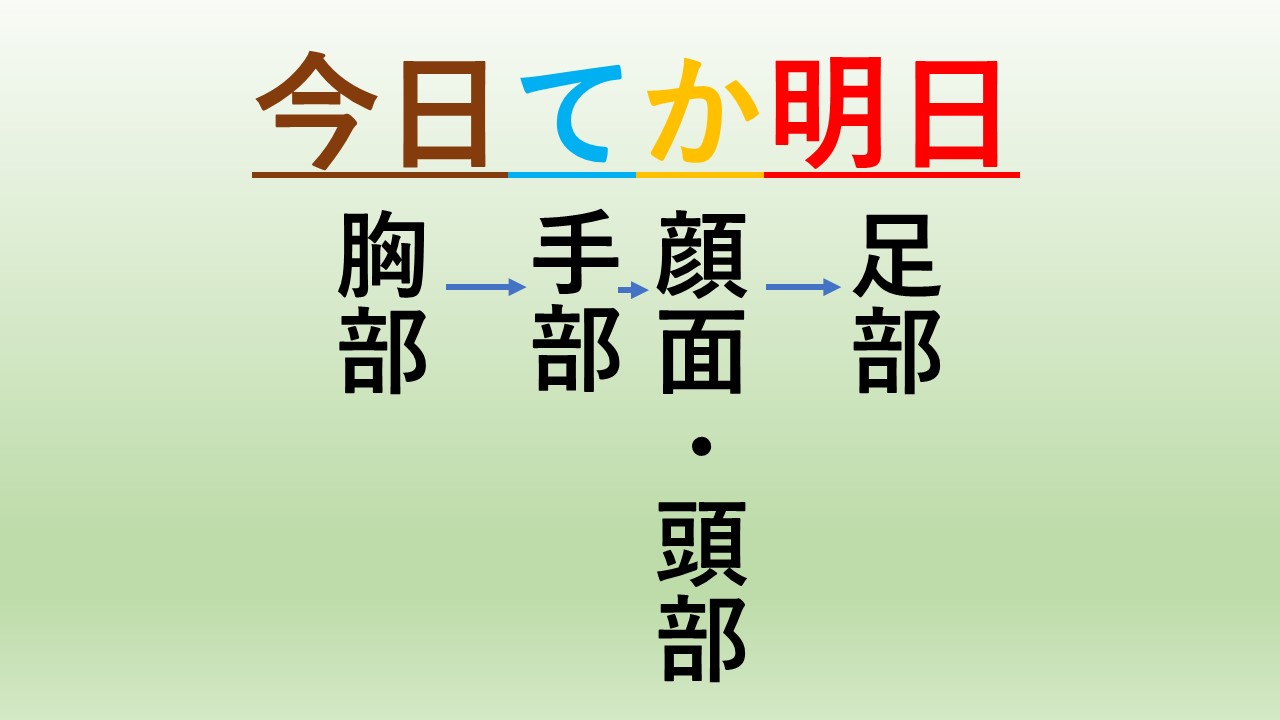

十二経脈の大まかな流れ

- 手の三陰経(内側):肺経・心経・心包経(胸部から手部へ流れる)

- 手の三陽経(外側):大腸経・小腸経・三焦経(手部から顔・頭部へ)

- 足の三陽経(外側):胃経・膀胱経・胆経(顔・頭部から足部へ)

- 足の三陰経(内側):脾経・腎経・肝経(足部から胸・腹部へ)

- 循環の起点:中焦に始まる肺経 → 最後は肝経 → 再び中焦へ戻る「ループ構造」

- 全体の流れ:胸→手→顔→足→胸へとめぐる

陰経は「臓(=内臓の中でも気や血を蓄える役割)」に属し、身体の内側を通るライン。

陽経は「腑(=消化・排泄など通過・分解に関わる器官)」に属し、身体の外側を走行します。

このように、陰陽の性質に応じて内側と外側を流れ、全身の気血津液をくまなく巡らせているのが十二経脈の役割です。

次のセクションでは、それぞれの経脈がどのようなルートを通っているかを、実際の流注順に図とともに解説していきます!

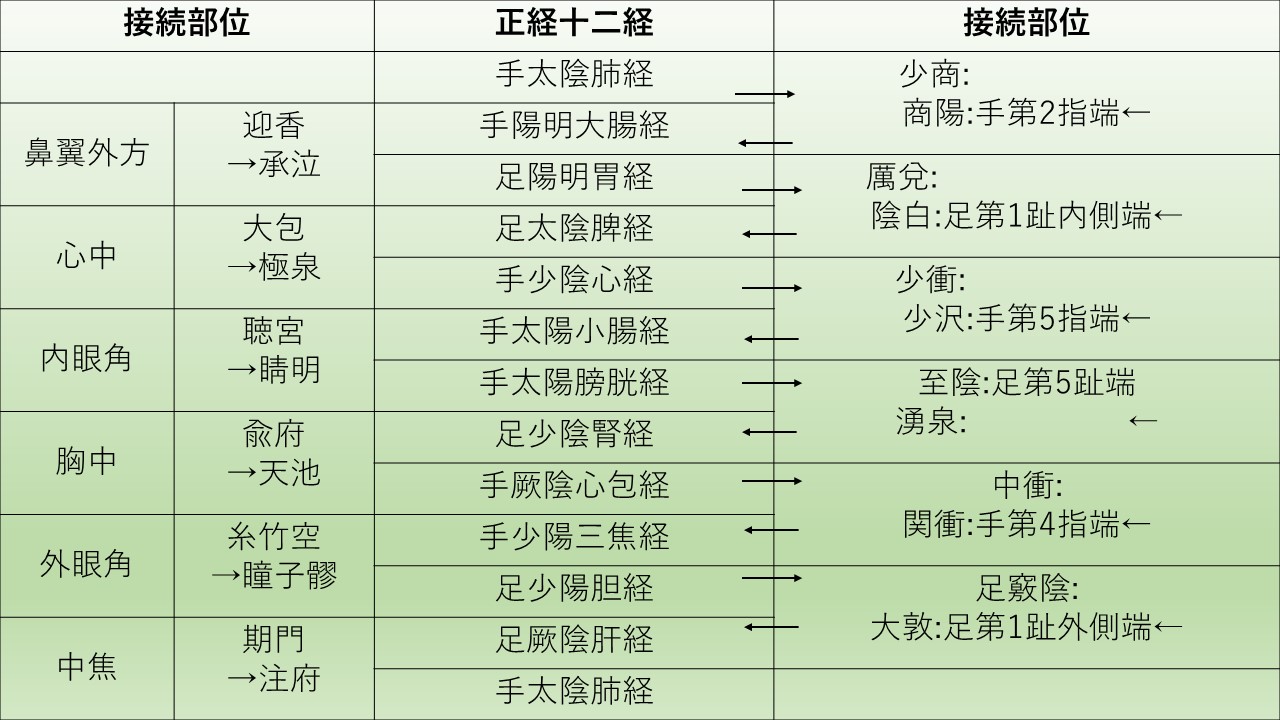

🌟経脈の流注と接続ポイントを理解しよう

「流注(りゅうちゅう)」とは、経絡がどのように身体を流れ、どこで他の経絡と交わり、どの臓腑・器官に関係するかを表す言葉です。

つまり、経絡の“ルート図”ともいえる重要な概念で、国家試験では「○○経はどこから始まり、どこを通り、どこに終わるか?」という形で頻出します。

十二経脈は、ひとつひとつが独立しているのではなく、決まった順序で接続しながら全身を循環しています。

流注の順番は、肺経からはじまり、肝経で一巡して肺経に戻るという循環構造になっています💡

流注をしっかり覚えておくと、

- 「次にどの経脈がつながるか」がスムーズに理解できる

- 臓腑との関連性(たとえば肺→大腸など)が整理される

- 臨床的な応用(頭痛=どの経絡が関与?など)にも役立つ

これから、肺経 → 大腸経 → 胃経 → 脾経 → … → 肝経の順に、実際の流れと特徴を丁寧に解説していきます。

「流れ」×「位置」×「連絡臓腑」をセットで覚えるのがポイントです!

🌟正経十二経脈の流注まとめ(肺経~肝経)

ここからは、十二経脈がどこから始まり、身体のどこを通り、どこで次の経脈にバトンを渡すのかを一覧でまとめていきます。

国家試験でも「流注」「交会部」「終始部位」などが頻出です。

図や身体をなぞりながらイメージして覚えましょう!

手の太陰肺経(肺 → 大腸)

- 起点:中焦(胃のあたり)からスタート

- 走行:胸部を通り、上肢の前面・手のひら内側(橈側)を通る

- 終点:第1指(母指)端

- 分支:手首から第2指へ分かれ、手の陽明大腸経に連絡

手の陽明大腸経(大腸 → 胃)

- 起点:第2指(人差し指)端

- 走行:手の甲側→前腕外側→肩→鎖骨→顔面へ上昇

- 終点:鼻翼(小鼻の横)

- 連絡:目頭(睛明)で足の陽明胃経へ

足の陽明胃経(胃 → 脾)

- 起点:目頭(睛明)

- 走行:顔→下顎→前頚部→胸→腹→鼠径→大腿前面→膝→下腿→足背

- 終点:第2趾端

- 分支:第1趾へ→足の太陰脾経と連絡

足の太陰脾経(脾 → 心)

- 起点:第1趾端(母趾)

- 走行:内果前方→下腿内側→大腿内側→腹部→胸部

- 終点:心のあたりで手の少陰心経と交わる

手の少陰心経(心 → 小腸)

- 起点:心臓

- 走行:胸→腋窩→上腕内側→前腕→掌側→第5指端

- 終点:小指末端→手の太陽小腸経へ

手の太陽小腸経(小腸 → 膀胱)

- 起点:第5指端(小指)

- 走行:手背→前腕外側→肩後方→肩甲部→頬→目頭

- 終点:目頭で足の太陽膀胱経と交わる

足の太陽膀胱経(膀胱 → 腎)

- 起点:目頭

- 走行:頭頂→背部正中・膀胱兪ライン→臀部→下肢後面→足外側

- 終点:第5趾端(小指)→足の少陰腎経へ

- 特徴:背部兪穴が並ぶ重要ライン

足の少陰腎経(腎 → 心包)

- 起点:足底(湧泉)

- 走行:足底→内果→下肢後内側→腎→肝→肺→咽

- 終点:胸中→手の厥陰心包経へ

手の厥陰心包経(心包 → 三焦)

- 起点:胸中

- 走行:腋窩→上腕内側→前腕→手掌→第3指端

- 終点:第3指→手の少陽三焦経へ

手の少陽三焦経(三焦 → 胆)

- 起点:第4指端

- 走行:手背→上腕外側→肩→頬→目尻

- 終点:目尻→足の少陽胆経へ

足の少陽胆経(胆 → 肝)

- 起点:目尻

- 走行:側頭部→頚部→胸脇部→下肢外側→第4趾

- 終点:第1趾に分岐→足の厥陰肝経へ

足の厥陰肝経(肝 → 肺)

- 起点:第1趾端

- 走行:足背→内果→下肢内側→性器→肝→肺

- 終点:肺→手の太陰肺経に接続し、一巡完了

🌟部位別で覚える!経脈の通る位置一覧

正経十二経脈を覚えるうえで、「どの部位にどの経脈が通っているか」を整理しておくことはとても大切です。

臨床でも「手首が痛い=何経?」など、触診や取穴の際に役立ちます。

国家試験でもよく「前腕掌側にある経絡はどれか」といった形で出題されます。

経脈の通る位置(部位別一覧)

- 🖐 手関節(掌側)

(橈側から順に)

肺経 → 心包経 → 心経 - 🖐 手関節(手背・外側)

(橈側から順に)

大腸経 → 三焦経 → 小腸経 - 🦶 足関節(外側・前面)

胃経 → 胆経 → 膀胱経 - 🦶 足関節(内側・前面)

肝経 → 脾経 → 腎経 - 🦵 大腿部内側(前面)

脾経 → 肝経 → 腎経 - 🧍♀️ 腹部(臍の高さ・正中から外へ)

任脈 → 腎経 → 胃経 → 脾経 → 肝経 → 胆経 - 💪 背部(脊柱の左右)

膀胱経(兪穴が並ぶ重要経脈)

ポイントは、橈側=陽経、尺側=陰経という法則が手足に共通していることです。

部位別に整理しておくと、触診や経穴探索もスムーズになりますし、臨床でも「この痛みは何経絡が関係しているのか?」を考えるヒントにもなります。

🌟正経十二経脈の総まとめポイント

ここまでで、正経十二経脈の分類・流注・部位ごとの走行・接続の順番を学んできました。

最後に、試験や臨床で役立つ要点をぎゅっとまとめておきましょう!

国家試験・臨床に活かす!覚えるべきポイント

- 🌐 経脈同士の接続順を覚える

肺 → 大腸 → 胃 → 脾 → 心 → 小腸 → 膀胱 → 腎 → 心包 → 三焦 → 胆 → 肝 →(肺へ戻る) - 📍 それぞれの流注の始点・終点を覚える

起始・交会・終止部は国家試験でも頻出 - 📊 経脈の走行法則を整理する

- 🔻手の陰経:体幹 → 手の末端(肺・心・心包)

- 🔺手の陽経:手の末端 → 頭部(大腸・小腸・三焦)

- 🔻足の陽経:頭部 → 足の末端(胃・膀胱・胆)

- 🔺足の陰経:足の末端 → 体幹(脾・腎・肝)

上記の法則をベースに、ツボの場所や要穴、経筋・経別とのつながりも整理していくと、国家試験対策として万全になります。