こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

今回は、鍼灸師国家試験の合格を目指す方に向けて、経絡経穴概論の重要ポイントを整理したまとめノートをご紹介します。

国家試験の中でも、経絡経穴概論と東洋医学臨床論はあわせて25〜30問以上出題されるため、ツボの知識は合否を左右する大切な分野です。

実際、Kagayaも「これは丸暗記じゃ無理かも…」と苦戦しました。

でも、覚える順序とコツを押さえることで、しっかり理解できるようになります!

この記事では、Kagayaが国家試験対策として実践した勉強方法と、「五兪穴」「五要穴」などの頻出テーマを中心にご紹介します。

🌟経絡経穴を効率よく覚える7つのステップ

- ① 経穴名を見た瞬間に、所属する経脈を思い出せるようにする

→ まずは「経穴⇔経脈」のリンクを体に染み込ませましょう。 - ② 触れられる部位は自分の体で確認する

→ 実際に押したり触れたりすることで記憶に残りやすくなります。 - ③ 経穴がある程度入ったら、要穴(五兪穴・五要穴)を重点的に覚える

→ よく出る穴から優先的に暗記。 - ④ 取穴部位は要穴を中心にイメージ

→ 特に肘・膝・手首・足首周辺の位置関係を押さえると◎。 - ⑤ 筋肉・神経・血管の解剖学的知識も追加する

→ 解剖とのリンクは国家試験でも頻出です。 - ⑥ 横並びの高さで覚える

→ 臍や乳頭など、基準になる高さから横に並んだ穴をまとめて暗記。 - ⑦ 余裕があれば奇穴や経絡現象にもチャレンジ

→ 最後は発展学習として活用しましょう。

治療や病気の診断に使われるツボは、臨床でも国家試験でも重要です。

西洋医学でなかなか改善しなかった症状も、東洋医学なら変化を出せることがあります。

薬に頼らない、自分の手で治す知識と技術を一緒に身につけていきましょう!

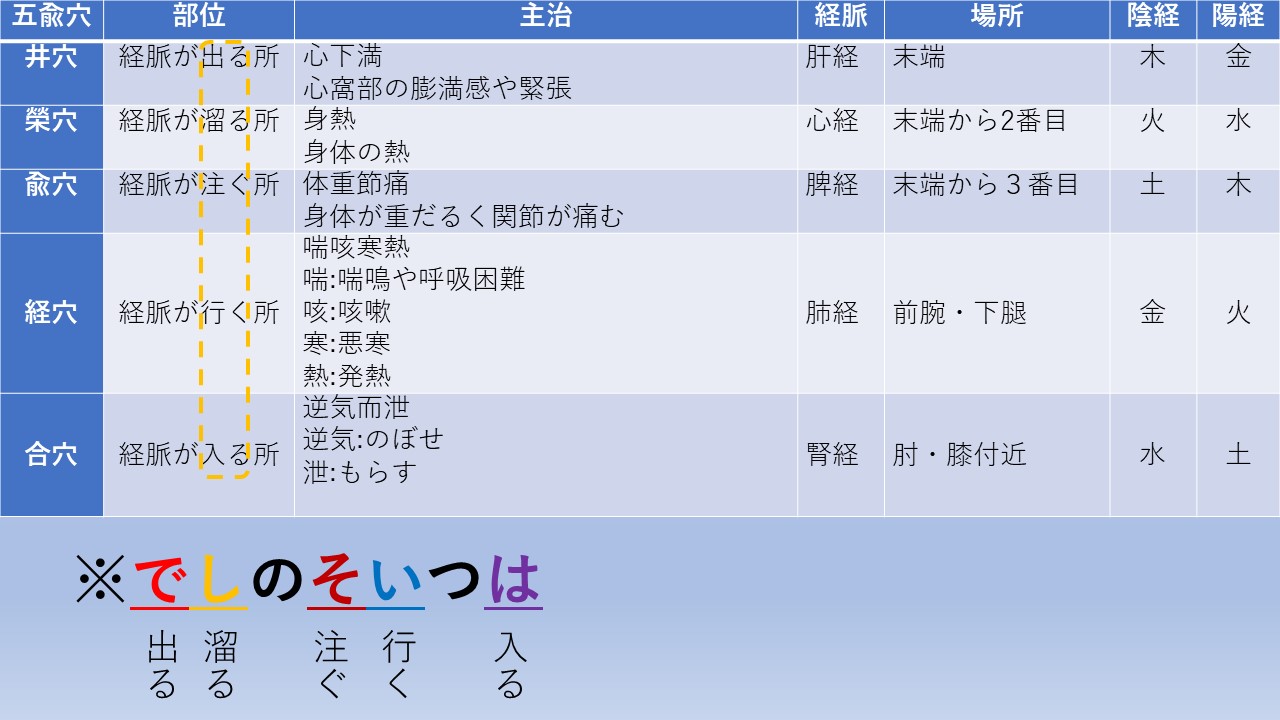

🌟五兪穴とは|国家試験にも臨床にも必須のツボ群

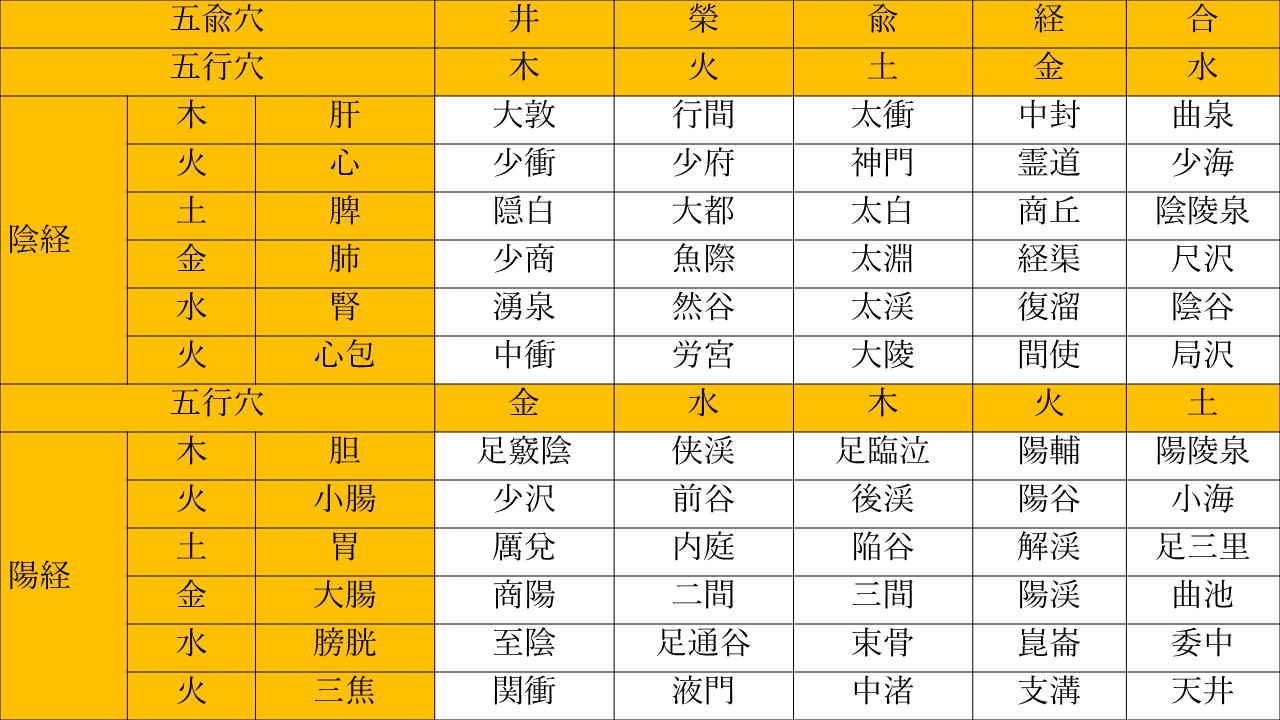

五兪穴(ごゆけつ)とは、手足の末端から肘・膝までの間に並ぶ五つの経穴を指し、東洋医学における五行(木火土金水)の概念と結びついて活用される重要な要穴群です。

それぞれの穴には「気の動き」に関する意味があり、診断・治療の際にも、臓腑の異常を表すポイントとして重宝されてきました。

特に鍼灸師国家試験では頻出分野で、各経絡の五兪穴の名称と順番、取穴部位、適応症などが問われます。

- 十二経脈すべてに五兪穴が存在する(肺経~肝経)

- 肘・膝から末梢に向かう流れで並んでいる

- 経気の流れと五行を対応させて用いる

- 陰経と陽経では五行の順番が逆になる

- 主に四肢の末端に分布しており、触診もしやすい

それでは、各五兪穴の特徴を詳しく見ていきましょう。

🔸井穴(せいけつ)|経気が出るところ

井穴は、手や足の指先に位置する最も末端のツボです。

ここは「気が生じて出る」場所とされ、気の動きが始まるポイント。

- 主治:心下満(みぞおちのつかえ)

- ツボの例:

肺経=少商、心経=少衝、心包経=中衝など - 臨床応用:意識障害、ショック、のぼせに刺絡などで使用

🔸榮穴(えいけつ)|経気が滞るところ

榮穴は、井穴の次、指の第2関節や足の背側にあります。

経気がやや強まりつつも、溜まって熱をもつ傾向があるとされ、炎症性の症状に対応。

- 主治:身熱(発熱、局所の熱感)

- ツボの例:

肺経=魚際、心経=少府、脾経=大都など - 臨床応用:発熱、咽頭痛、炎症性疾患に有効

🔸兪穴(ゆけつ)|経気が注ぐところ

兪穴は、経気が注ぎ込まれて充実する場所です。

陰経ではここが「原穴(五要穴)」を兼ねるため、覚えておくと試験対策として効率的です。

- 主治:体重節痛(四肢のだるさや関節痛)

- ツボの例:

肺経=太淵、心経=神門、脾経=太白など - 臨床応用:手足の重だるさ、関節痛、筋肉のこわばり

- 補足:陰経では兪穴が原穴でもある

🔸経穴(けいけつ)|経気が行くところ

経気が体表から内臓方向へ深く進行する場所で、風邪や寒熱などの表証・実証によく用いられます。

- 主治:喘咳寒熱(呼吸器系、寒熱往来)

- ツボの例:

肺経=経渠、脾経=商丘など - 臨床応用:咳、発熱、悪寒、風邪の初期

🔸合穴(ごうけつ)|経気が入るところ

合穴は経気が最も深く入り、内臓に影響を与える場所。

肘・膝の近くにあり、五臓六腑の治療にも使われる重要な穴です。

- 主治:逆気・下痢など内臓性の疾患

- ツボの例:

肺経=尺沢、胃経=足三里、肝経=曲泉など - 臨床応用:消化器症状、便秘、腹痛、逆流性食道炎など

このように、五兪穴は単なるツボの羅列ではなく、五行・経気の流れ・臨床応用を理解するうえでの重要な出発点です。

国家試験でも「五兪穴の順番・五行・主治・例穴」のセットで問われやすいため、表にして整理するのもおすすめです。

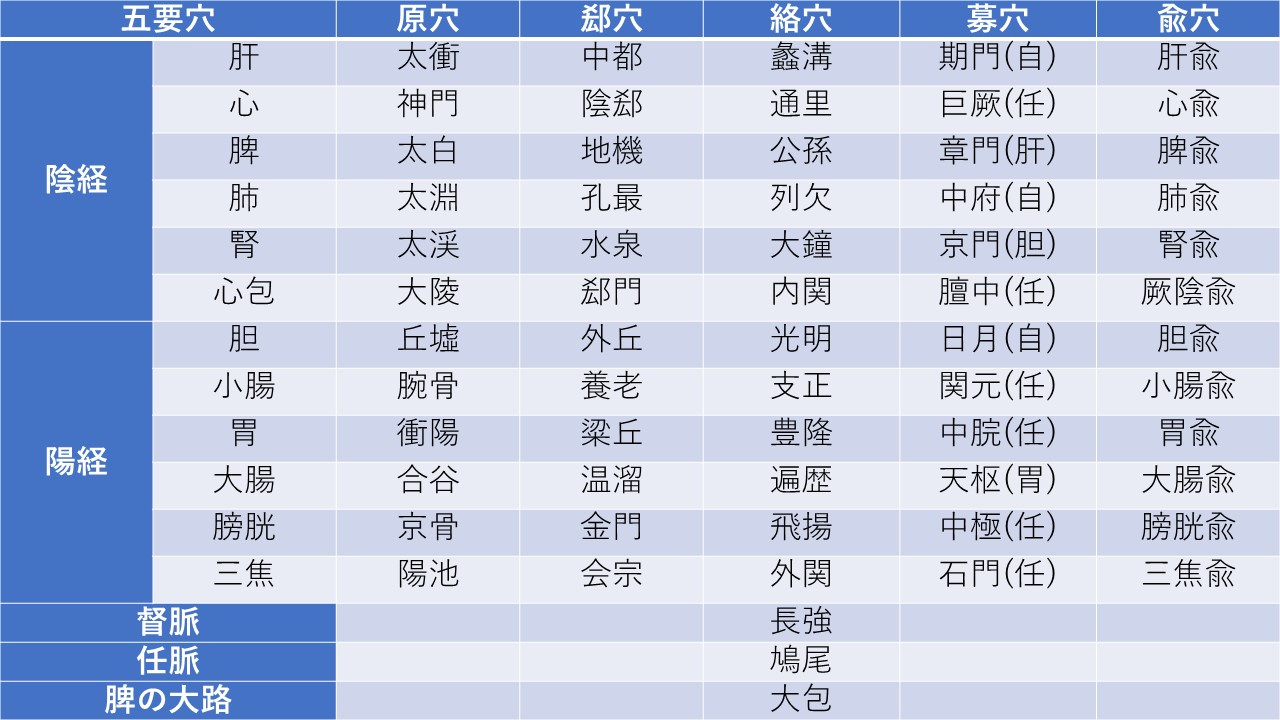

🌟五要穴とは|よく使うからこそ確実に覚えたい要穴のセット

五要穴(ごようけつ)とは、臨床でも国家試験でも非常によく使われる、5種類の重要な経穴分類のことです。

その5つとは、「原穴(げんけつ)」「郄穴(げきけつ)」「絡穴(らくけつ)」「募穴(ぼけつ)」「兪穴(ゆけつ)」。

これらをまとめて五要穴と呼び、身体のさまざまな状態を知る・整えるカギとなります。

- 四肢にあるもの:原穴・郄穴・絡穴

- 胸腹部にあるもの:募穴

- 背部にあるもの:兪穴(背部兪穴)

Kagayaも学生時代は「名前だけ似ていて覚えにくい…」と感じていましたが、位置・特徴・臨床での使い方をセットで覚えると、格段に理解しやすくなりますよ。

🔸原穴(げんけつ)|臓腑の“本拠地”

原気(生命エネルギー)が出入りし、臓腑の調整ポイントとなる場所です。

各臓腑に1つずつ存在し、病の発見・施術の要として非常に重要。

- 手・足関節の近くにある

- 臓腑の異常を反映しやすい

- 陰経では五兪穴の“兪(土)穴”と同一

- 例:太淵(肺経)、神門(心経)、太白(脾経)など

臨床では、慢性疾患や体質チェックの時に触診で圧痛の有無を見ることもよくあります。

🔸郄穴(げきけつ)|“隙間”にエネルギーが集まる場所

「郄」とは“くぼみ”や“裂け目”という意味があり、経気が深く集まって滞りやすい場所です。

主に急性の痛みや機能障害に反応します。

- 肘・膝より末梢に存在

- 経絡の失調に伴って、圧痛や異常反応が出やすい

- 急性疾患や痛みの治療に適している

- 例:孔最(肺経)、陰郄(心経)、地機(脾経)など

「突然の腹痛や月経痛などの“急な症状”には郄穴を狙う」と覚えると実践でも役立ちます。

🔸絡穴(らくけつ)|経脈と経脈を“つなぐ”

絡穴は、表裏の経脈を連絡し合うポイントで、体の“内と外”“左右”“上下”を結ぶ中継地点とも言えます。

慢性症状や虚実の診断にもよく使われます。

- 経脈の「虚実(バランスの乱れ)」が現れやすい

- 表裏の経脈を調整できる

- 慢性症状・全体のバランス調整に使われる

- 例:列缺(肺経)、通里(心経)、公孫(脾経)など

Kagayaは、肩こりや頭痛などの慢性症状で絡穴を多用しています。

両経絡に作用するのが魅力です。

🔸募穴(ぼけつ)|臓腑のサインが出やすい“前線基地”

募穴は胸や腹にある、臓腑の前面に対応するポイント。

臓腑の状態が現れやすく、触診で圧痛やしこりが確認できることも。

- 胸腹部にある

- 六腑(陽の臓器)の異常時に反応が出やすい

- 診断だけでなく、施術ポイントとしても有効

- 例:中脘(胃)、章門(脾)、京門(胆)など

“おなかを押して痛むか”でその臓腑の状態を把握することも多く、看護にも通じる身体観察の技術と重なります。

🔸兪穴(ゆけつ)=背部兪穴|五臓の情報が集まる“背中の鏡”

兪穴(ゆけつ)とは、すべて足の太陽膀胱経上に並んでいる、背中側にあるツボのこと。

五臓六腑のそれぞれに対応したツボがあり、気のめぐりが背部に注ぐ場所です。

- すべて膀胱経(第1側線・第2側線)上に位置

- 五臓の状態を反映しやすく、経絡のエネルギーも流れてくる

- 慢性症状・情緒・ホルモンバランスなどにも影響

- 例:肺兪(T3)、心兪(T5)、肝兪(T9)、腎兪(L2)など

Kagayaは、「背中は内臓の鏡」だと思っています。

施術のとき、背部兪穴を観察するだけで全体像がつかめることも。

このように、五要穴は診断・治療・観察・経絡理論の核になる重要なポイントです。

正確に覚えて、ぜひ実践にも活かしていきましょう!

👉 関連記事:正経十二経脈の覚え方まとめ

🌟おすすめの教材

🌟まとめ|五兪穴・五要穴は“点”で覚えず、“流れ”で理解しよう

鍼灸師国家試験でも、日々の臨床現場でも、五兪穴・五要穴は「押さえておくべき最重要ポイント」です。

どちらもただの“名前”ではなく、それぞれに「経気の動き」「臓腑の働き」「症状との対応」など、東洋医学の深い理論が詰まっています。

- 五兪穴:経気の流れを五行でとらえ、体の末端から中心への流れを診る

- 五要穴:体表の重要ポイントから臓腑の状態を診て治す

Kagaya自身、学生時代には「ツボが多すぎて挫折」しました。

でも、焦らず1つずつ“意味”と“働き”をセットで覚えていくことで、確実に臨床で使える知識になっていきました。

この記事が、国家試験を目指す鍼灸学生さんや、実践に活かしたい方の一助になればうれしいです。