🌟正経十二経脈の走行と循環の理解

十二正経の流注と全体構造

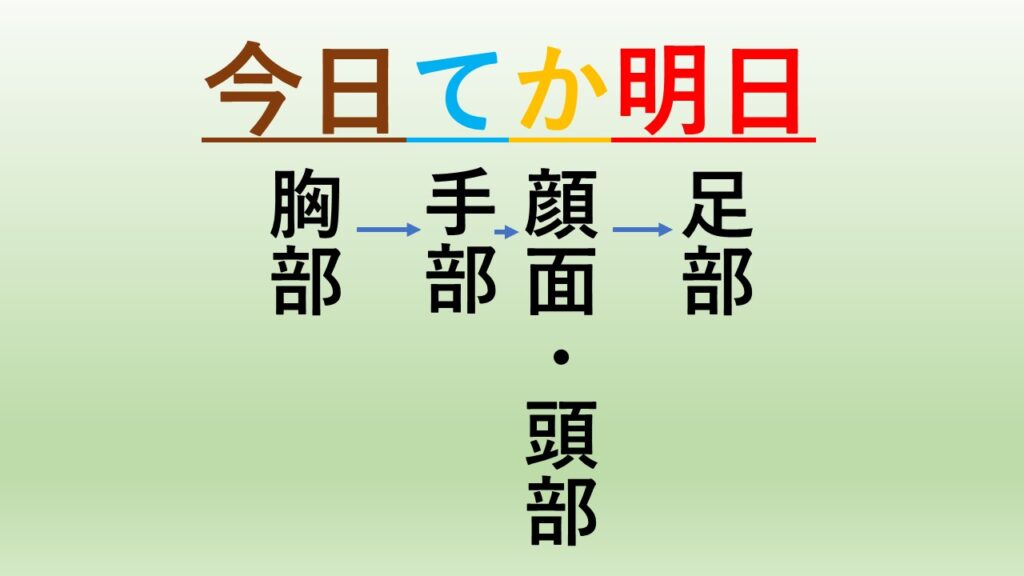

- 手の三陰経(肺経・心経・心包経):いずれも胸部から手部へ向かって走行

- 手の三陽経(大腸経・小腸経・三焦経):手部から顔面・頭部へ向かって走行

- 足の三陽経(胃経・膀胱経・胆経):顔面・頭部から足部へ向かって走行

- 足の三陰経(脾経・腎経・肝経):足部から胸部・腹部へ向かって走行

- 経脈の流注は、中焦(胃の出口あたり)に起こる肺経から始まり、十二経脈を順次連絡しながら肝経で一巡し、再び肺経へと循環します。

- つまり、流れは以下の順に循環します:【胸部 → 手部 → 顔面・頭部 → 足部 → 胸腹部】の順にグルグルと循環しています。

- この循環構造は、陰陽・上下・左右・内外の調和を保つために設計されており、鍼灸治療における「経絡治療」の基盤となります。

陰経:「臓」に属し、身体の内面・静的側面を担当。気血を内へ納め、五臓を養います。

陽経:「腑」に属し、身体の外面・動的側面を担当。外界とのバリア、排出機能に関連します。

この分類により、手足の三陰三陽が体系的に整理されます:

- 手の三陰:肺・心・心包(胸部→手部)

- 手の三陽:大腸・小腸・三焦(手部→頭部)

- 足の三陽:胃・膀胱・胆(頭部→足部)

- 足の三陰:脾・腎・肝(足部→胸腹部)

国家試験では、「肺経はどこから始まり、どこへ向かうか」「手の三陽経の終点は?」といった経脈の起止や循環順が問われます。

「手→頭→足→腹→手…」という大きな流れを意識すると、覚えやすくなります。

また、肺経から肝経までの循環がひとつのサイクルであることを押さえておくと、十二経脈の「起始・終止・所属臓腑」の理解が深まります。

臨床でも、経脈の走行上に沿ったツボ選びが重要になります。

例えば「胃の不調」に対し、胃経の走行を利用して足三里や上巨虚などを使う、という理論もここからきています。

国家試験対策でも臨床現場でも、正経十二経脈の走行を理解することは非常に重要です。

🌟経脈流注と接続部との組み合わせを理解しよう

経脈の「流注(りゅうちゅう)」とは、経脈が体内を「流れ注ぐ」ように巡ることを指します。経絡がどこから起こり、どこへ走行し、どのように他の経脈へ接続するか――そのルートと接続部を把握するのが流注の理解です。

この「流注」は、ただの通過ルートではなく、五臓六腑と手足・上下・左右を連結し、病気の伝わり方・ツボ選びにも大きく関係します。

古典では、正経十二経脈は1日に50回全身を巡るとされ、これを「経脈の昼夜の運行」として表現します。これは現代でいうバイオリズム(体内時計)にも対応する考え方です。

以下に、代表的な流注の接続順を整理します。

正経十二経脈の流注と接続(順序)

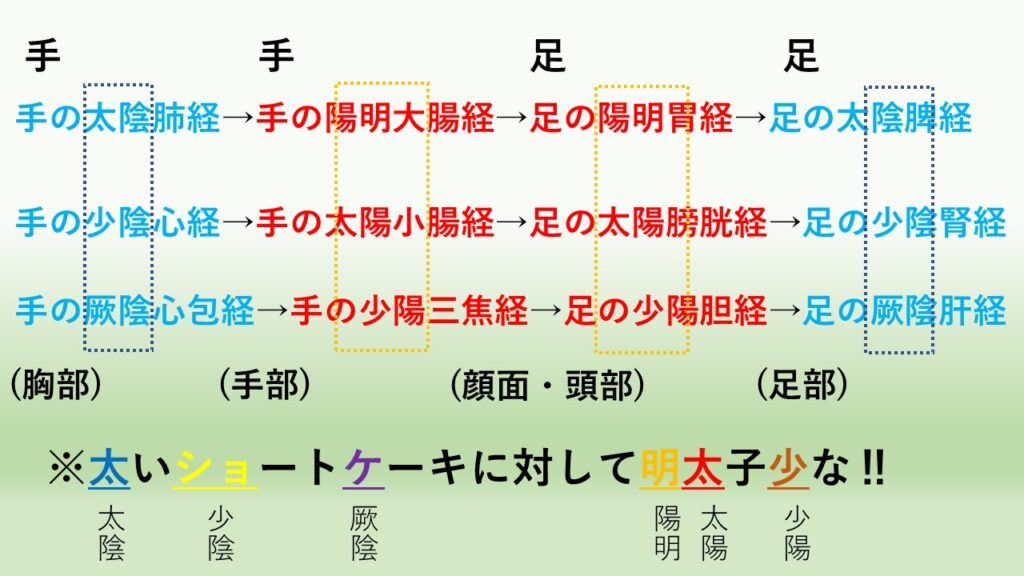

- ① 肺経(手の太陰)→② 大腸経(手の陽明)→③ 胃経(足の陽明)→④ 脾経(足の太陰)→

- ⑤ 心経(手の少陰)→⑥ 小腸経(手の太陽)→⑦ 膀胱経(足の太陽)→⑧ 腎経(足の少陰)→

- ⑨ 心包経(手の厥陰)→⑩ 三焦経(手の少陽)→⑪ 胆経(足の少陽)→⑫ 肝経(足の厥陰)→

- ⇒ 再び 肺経へ戻る(中焦起始の環状構造)

この順序は「陰→陽→陽→陰」の交互構造で、上下・左右・五臓六腑を有機的に結びつけています。

📝流注の語呂合わせで覚えるコツ

学生の間では、以下のような語呂合わせで覚えると楽に記憶できます:

- はい・だい・い・ひ(肺・大腸・胃・脾)

- しん・しょう・ぼう・じん(心・小腸・膀胱・腎)

- しんぽ・さんしょう・たん・かん(心包・三焦・胆・肝)

このように、「陰→陽→陽→陰」×3セットで記憶するとスムーズです。

また、流注は「互いに子午の時間帯とリンクする」という特徴があり、臓腑の活動時間と対応づけた問題も出題されます。

例:

午前3~5時 → 肺経

午前5~7時 → 大腸経

…といった「子午流注」のリズムも、国家試験ではよく問われるので、別途覚えておくと得点源になります。

経脈の流注は、単なるルートの話ではなく、「臓腑のつながり」「病気の伝播」「ツボの有効性」など、臨床の基盤となる重要項目です。

苦手意識を持たず、図や語呂、リズムを活用して楽しく覚えましょう!

🌟部位別での経脈の通る位置を覚えよう

経脈は全身に張り巡らされており、部位ごとに通過する経脈が決まっています。

とくに「手関節」「足関節」「大腿」「腹部」などは国家試験で頻出です。

以下に、国家試験でよく問われる「部位別の経脈の通り方」を整理しました。

各部位における経脈の位置関係・順番をしっかり覚えておきましょう。

部位別 経脈の通過順(外→内)

- 手関節(掌側):

橈側から順に → 肺経・心包経・心経 - 手関節(背側):

橈側から順に → 大腸経・三焦経・小腸経 - 足関節(外側):

前面から順に → 胃経・胆経・膀胱経 - 足関節(内側):

前面から順に → 肝経・脾経・腎経 - 大腿部(内側):

前面から順に → 脾経・肝経・腎経 - 腹部(臍の高さ):

正中から外側へ → 任脈・腎経・胃経・脾経・肝経・胆経 - 背部(脊柱傍):膀胱経(二行線上を走行)

このように、経脈の並びには規則性があります。

特に「橈側から尺側へ」「正中から外側へ」といった方向性を意識すると、整理しやすくなります。

📝暗記のコツと語呂合わせ

- 手掌側(陰経):肺・心包・心 → ぱ・し・しん

- 手背側(陽経):大腸・三焦・小腸 → だい・さん・しょう

- 足内側(陰経):肝・脾・腎 → かんぴじん →「カンピジンでスッキリ内側!」

- 足外側(陽経):胃・胆・膀胱 →「胃胆膀胱は外で元気に」

国家試験では、「次のうち、手関節の掌側を通る経脈の組み合わせはどれか」など、部位と経脈の正確なマッチングを問う選択問題が頻出します。

とくに注意が必要なのは、腹部や大腿部の正中から外側へ向かう順番です。以下のような図をイメージしながら覚えると良いでしょう:

- 任脈(正中) → 腎経(近) → 胃経 → 脾経 → 肝経 → 胆経(最も外)

この配列は、お腹の鍼灸治療や、お灸を据える位置の根拠にもなります。

背部は比較的覚えやすく、膀胱経が脊柱の両側に二行線で走っているという構造です。

「肺兪・心兪・肝兪・腎兪」など重要な兪穴が集中しており、国家試験にも臨床にも非常に重要な部位となっています。

このように、部位ごとの経脈の走行は、丸暗記ではなく“構造理解”がカギです。

人体地図を頭に描くように、反復して覚えていきましょう!

🌟正経十二経脈のポイント総まとめ

国家試験では「どの経脈がどこを通るのか?」「どこでどこと接続するか?」「走行方向は?」といった構造理解と記憶の正確さが問われます。

ここでは、試験に出やすいポイントを整理し、覚えやすくするための法則や順序、暗記のコツをまとめました。

正経十二経脈を覚えるポイント

- 各経脈の名前と所属臓腑を覚える

例:肺経(手の太陰)は「肺」に属し、手の内側(橈側)を走る - 経脈の起始・終止を覚える

例:肺経は中焦に起こり、手の母指末端に終わる → 大腸経につながる - 経脈同士の接続順(流注)を理解する

語呂:「はいだい いひ/しんしょう ぼうじん/しんぽ さんしょう たんかん」 - 経脈の走行方向を区別する

- 手の陰経:体幹(胸部)→手指末端

- 手の陽経:手指末端→顔面・体幹

- 足の陽経:顔面・頭部→足指末端

- 足の陰経:足指末端→体幹(胸腹部)

このように、「陰経は内から外へ」「陽経は外から内へ」という流れが基本構造です。

図でイメージすると、陰経が体幹から手・足へ、陽経が手・足から顔面・体幹へと繋がっています。

🧠記憶のフックをつけるコツ

- 「手の陰経」は胸から始まる → 心臓や肺などの臓に関係する

- 「手の陽経」は指から頭へ → 脳や感覚器との関係を意識

- 「足の陽経」は頭部から始まる → 外部への反応性が強い

- 「足の陰経」は下肢末端から体内へ → 五臓に入る「養う経脈」

国家試験では、「〇〇経はどこから起こり、どこへ走るか」「〇〇経と接続する経脈はどれか」といった選択肢が頻出です。

走行方向と接続関係をセットで理解することが、高得点へのカギとなります。

また、各経脈の「五臓六腑との関係」や「奇経八脈とのつながり」も併せて押さえておくと、応用問題にも対応できます。

正経十二経脈は、東洋医学の基本であり、国家試験の「要」でもあります。

構造・順序・法則性を味方につけて、丸暗記ではなく“理解”で攻略しましょう!

国家試験過去問

第2回-115

経絡の並びかたで正しいのはどれか。

- 前腕前面では尺側から肺経、心包経、心経

- 腹部では正中から脾経、腎経、胃経

- 前腕後面では橈側から小腸経、三焦経、大腸経

- 胸部では正中から任脈、腎経、胃経〇

第10回-114

気血の循行で誤っているのはどれか。

- 足の少陽胆経から手の少陽三焦経へ 〇

- 足の厥陰肝経から手の太陰肺経へ

- 手の陽明大腸経から足の陽明胃経へ

- 手の太陽小腸経から足の太陽膀胱経へ

第13回-113

十二経脈について誤っているのはどれか。

- 正経と奇経からなる。 〇

- 表裏関係にある臓腑と連絡する。

- 身体の内外を走行する。

- 肺経に始まり肝経に終わる。

第16回-106

経脈と流注との組合せで誤っているのはどれか。

- 小腸経 ─── 心を絡う

- 三焦経 ─── 心包を絡う

- 脾経 ──── 腎を絡う 〇

- 肺経 ──── 大腸を絡う

第22回-107

経脈間の接続とその部位との組合せで正しいのはどれか。

- 小腸経から膀胱経 ───鼻翼外方

- 脾経から心経 ───── 側胸部

- 腎経から心包経 ──── 心中

- 三焦経から胆経 ──── 外眼角〇

第26回-102

経脈の走行について正しいのはどれか。

- 頸部では胃経と小腸経の間を大腸経が上行する。 〇

- 前腕後面では大腸経と三焦経の間を小腸経が上行する。

- 下腿内側では肝経と脾経の間を腎経が上行する。

- 腹部では腎経と胃経の間を脾経が上行する。

第27回-103

正経十二経脈の説明で正しいのはどれか。

- 経脈は各々が独立しながらも連絡している。 〇

- 手の三陽経は顔面部から手部に流れる。

- 陽経は臓に属して腑に絡する。

- 経脈は上焦に起こり足の厥陰経で一巡する。

第1回-122

経絡の流注で正しいのはどれか。

- 手の厥陰経は手の指先から始まり胸部に終わる。

- 足の太陰経は足の指先から始まり胸腹部を通り舌に終わる。 〇

- 足の太陽経は足の指先から始まり顔面に終わる。

- 手の陽明経は顔面から始まり指先に終わる。

第30回-107

経脈の流注で生殖器をめぐるのはどれか。

- 足の厥陰経 〇

- 足の陽明経

- 足の太陰経

- 足の少陰経

第18回-106

経脈の始まりの経穴と終わりの経穴との組合せで正しいのはどれか。

- 湧泉 ─── 大包

- 少沢 ─── 聴宮 〇

- 中衝 ─── 糸竹空

- 大敦 ─── 日月

第14回-111

大腸経について正しいのはどれか。

- 上歯の中をめぐる。

- 手の薬指尺側爪甲根部から始まる。

- 少陽に属する経脈である。

- 前腕では橈骨神経に沿って上行する。〇

第17回-106

胃経の流注について誤っているのはどれか。

- 足の第2指外側爪甲根部に終わる。

- 外眼角から始まる。〇

- 腹部では脾経と腎経の中央を流れる。

- 足関節では前脛骨筋腱の外側を流れる。

第9回-120

手の小指に始まり、前腕後面の尺側から肩甲部を経て顔面に至る経絡はどれか。

- 手の少陰心経

- 手の太陽小腸経 〇

- 手の少陽三焦経

- 手の厥陰心包経

第1回-116

前腕後側の中央を経て肩峰後部の陥凹を通る経絡はどれか。

- 手の少陽三焦経 〇

- 手の陽明大腸経

- 手の厥陰心包経

- 手の太陽小腸経

第7回-112

前腕の経絡流注と神経の走行との組合せで正しいのはどれか。

- 心経 ──── 正中神経

- 心包経 ─── 尺骨神経

- 小腸経 ─── 正中神経

- 大腸経 ─── 橈骨神経〇

第22回-108

小円筋、肩甲挙筋、胸鎖乳突筋のすべてを流注するのはどれか。

- 手の太陽経 〇

- 手の少陰経

- 足の陽明経

- 手の少陽経

第25回-102

内眼角で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

- 隠白 ――― 少衝

- 関衝 ――― 足竅陰

- 商陽 ――― 厲兌

- 少沢 ――― 至陰〇

第4回-116

内眼角で接続している経絡はどれか。

- 足の少陰腎経と手の厥陰心包経

- 手の太陽小腸経と足の太陽膀胱経 〇

- 手の少陽三焦経と足の少陽胆経

- 手の陽明大腸経と足の陽明胃経

第1回-113

経絡の流注で接続部が内眼角にあるのはどれか。

- 足の厥陰経と手の太陰経

- 手の太陰経と手の陽明経

- 手の少陽経と足の少陽経

- 手の太陽経と足の太陽経〇

第7回-113

膀胱経について正しい記述はどれか。

- 陰に属する経絡である。

- 腎経から連なる。

- 下腿の流注は遠心性である。〇

- 心包経と表裏関係にある。

第19回-106

膀胱経の流注について正しいのはどれか。

- 頭頂部では督脈の外方1寸5分を進む。 〇

- 足の第4指外側に終わる。

- 外眼角から始まる。

- 膀胱を絡い腎に属する。

第10回-113

至陰穴で脈気を受けて始まる経絡はどれか。

- 足の太陰脾経

- 足の少陰腎経 〇

- 足の太陽膀胱経

- 足の陽明胃経

第15回-106

次の文で示す経脈はどれか。「足の第5指末端から足底を通り、内果の後ろをめぐり、下腿内側を上行する。」

- 膀胱経

- 腎経 〇

- 脾経

- 肝経

第11回-114

足の小指で接続する経絡の組合せで正しいのはどれか。

- 脾経 ──── 胆経

- 胃経 ──── 脾経

- 膀胱経 ─── 腎経 〇

- 胆経 ──── 膀胱経

第12回-113

腎経の流注で誤っているのはどれか。

- 胸中で手の少陰心経と連なる。〇

- 下腿では脛骨の内側縁を通る。

- 腹部では任脈の外側5分の部を上行する。

- 足の第5指外側より脈気を受け、足底を通る。

第29回-107

外眼角で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

- 関衝 ─── 足竅陰 〇

- 湧泉 ─── 中衝

- 少沢 ─── 至陰

- 少商 ─── 商陽

第9回-113

外眼角で接続している経絡はどれか。

- 手の少陽三焦経と足の少陽胆経 〇

- 手の陽明大腸経と足の陽明胃経

- 手の太陽小腸経と足の太陽膀胱経

- 足の太陰脾経と手の少陰心経

第17回-107

胆経の流注上にない筋はどれか。

- 前鋸筋

- 長腓骨筋

- 頭板状筋

- 半腱様筋〇

第11回-112

肝経について正しい記述はどれか。

- 大腿では脾経と腎経との間を上行する。 〇

- 腹部では任脈に沿って上行する。

- 足の第1指爪甲根部内側に起こる。

- 足の少陰経に連なる。

第21回-106

大腿の前内側を上行する経脈はどれか。

- 肝経

- 脾経 〇

- 胃経

- 腎経

第3回-112

足の第1指内端(内側爪甲根部)に始まる経絡はどれか。

- 足の陽明胃経

- 足の厥陰肝経

- 足の太陰脾経 〇

- 足の少陰腎経

第5回-114

薬指末端から始まる経絡はどれか。

- 手の厥陰心包経

- 手の少陰心経

- 手の太陽小腸経

- 手の少陽三焦経〇

第6回-113

手の小指尺側爪甲根部から始まる経絡はどれか。

- 手の太陽小腸経 〇

- 手の陽明大腸経

- 手の厥陰心包経

- 手の少陰心経

第7回-114

足の第4指末端に終わる経絡はどれか。

- 足の太陽膀胱経

- 足の少陰腎経

- 足の少陽胆経 〇

- 足の厥陰肝経

第8回-113

足の第1指外側爪甲根部に始まる経絡はどれか。

- 足の陽明胃経

- 足の太陰脾経

- 足の厥陰肝経 〇

- 足の少陽胆経

第9回-120

手の小指に始まり、前腕後面の尺側から肩甲部を経て顔面に至る経絡はどれか。

- 手の厥陰心包経

- 手の太陽小腸経 〇

- 手の少陽三焦経

- 手の少陰心経

第10回-122

足の部位と経穴との組合せで正しいのはどれか。

- 母指外側爪甲根部 ──── 隠白

- 小指外側爪甲根部 ──── 足竅陰

- 第2指外側爪甲根部 ─── 厲兌 〇

- 第4指外側爪甲根部 ─── 大敦

第2回-113

鼻の傍らに経絡の接続部がある流注で正しい組合せはどれか。

- 足の少陽胆経 ──── 足の厥陰肝経

- 足の太陽膀胱経 ─── 足の少陰腎経

- 手の陽明大腸経 ─── 足の陽明胃経 〇

- 足の太陰脾経 ──── 手の少陰心経

第13回-112

経脈流注と接続部との組合せで正しいのはどれか。

- 胃経から脾経 ───── 足の母指内側端 〇

- 小腸経から膀胱経 ─── 外眼角

- 肺経から大腸経 ──── 内眼角

- 三焦経から胆経 ──── 手の示指端

第21回-107

経脈流注と接続部との組合せで正しいのはどれか。

- 心包経から三焦経 ─── 手の中指端

- 小腸経から膀胱経 ─── 足の小指端

- 肝経から肺経 ───── 中焦 〇

- 大腸経から胃経 ──── 口角外方

第23回-102

腎経と心包経の接続部はどれか。

- 舌根

- 胸中 〇

- 中焦

- 心中

第27回-104

経脈間の接続とその部位の組合せで正しいのはどれか。

- 手の陽明経から足の陽明経 ――― 内眼角

- 足の少陰経から手の厥陰経 ――― 胸中 〇

- 足の太陰経から手の少陰経 ――― 側胸部

- 手の太陽経から足の太陽経 ――― 外眼角

第31回-107

胸中で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

- 少沢 ――― 至陰

- 商陽 ――― 厲兌

- 湧泉 ――― 中衝〇

- 隠白 ――― 少衝

🌟奇経八脈とは?国家試験に出るポイントを押さえよう

奇経八脈(きけいはちみゃく)とは、正経十二経脈とは別に存在する8つの特別な経脈で、陰陽・左右のバランス調整や、全身をつなぐ補助ルートとして働きます。

奇経八脈には、それぞれ「宗穴(そうけつ)」=連絡する絡穴と、いくつかは「郄穴(げきけつ)」も存在します。

国家試験では、「〇〇脈の宗穴はどれか」「始点はどこか」「どの経穴と関係するか」などが頻出です。

以下の表で、始点・性質・宗穴・郄穴・関係穴を整理しています。

まずはこの表をベースに、全体像をつかみましょう。

| 名称 | 始点 | 性質 | 宗穴 | 郄穴 | 関係経穴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 督脈 | 胞中 | 陽脈の海 | 後渓 | ― | 百会、長強、神道など |

| 任脈 | 胞中 | 陰脈の海 | 列欠 | ― | 関元、中極、曲骨、気海など |

| 衝脈 | 子宮(骨盤内) | 十二正経の海(血の海) | 公孫 | ― | 横骨、大赫、気穴、四満、中注、腹通谷など |

| 帯脈 | 胆経の帯脈穴 | 横走する唯一の経脈 | 足臨泣 | ― | 章門、帯脈、五枢、維道 |

| 陽蹻脈 | 踵(申脈) | 膀胱経の別脈 | 申脈 | 跗陽 | 晴明、承泣、地倉、肩髃、臑兪など |

| 陰蹻脈 | 踵(照海) | 腎経の別脈 | 照海 | 交信 | 照海、交信、然谷、晴明 |

| 陽維脈 | 金門(膀胱経) | 全ての陽経と連絡 | 外関 | 陽交 | 風池、肩井、脳空、風府など |

| 陰維脈 | 築賓(腎経) | 全ての陰経と連絡 | 内関 | 築賓 | 天突、期門、大横、腹哀、廉泉など |

🧠語呂合わせで覚える宗穴と奇経ペア

- 後渓―督脈:「ゴケイはトクに通ず」

- 列欠―任脈:「レッケツで妊(任)娠スタート」

- 公孫―衝脈:「おおやけ(公)に血(衝)の道」

- 足臨泣―帯脈:「リンナキながら帯を巻く」

- 申脈―陽蹻脈:「陽気なシン(申)ちゃん」

- 照海―陰蹻脈:「インキャはショウカイ(照海)されず」

- 外関―陽維脈:「ガイカンにヨウイして」

- 内関―陰維脈:「ナイカンでインイしよう」

これらの語呂を使えば、宗穴と経脈のペアが一気に覚えられます。

宗穴を押さえる=奇経の入り口を知るという意味でも、実際の鍼灸臨床でも非常に重要です。

また、陰陽の調整・経絡の補助をする奇経八脈は、バランス治療の基盤となる考え方です。

「督・任・衝・帯」は体幹メイン、「蹻脈」は上下、「維脈」は左右を補完するように作用します。

国家試験では、「奇経八脈の宗穴の組み合わせ」「関係経穴」「陽脈の海に該当するもの」などがよく出題されますので、表と語呂で効率よくマスターしましょう!

国家試験過去問

第20回-106

経絡の概要について正しい記述はどれか。

- 脾の大絡は脾経の公孫から分かれ出る絡脈である。

- 奇経八脈は帯脈を除き上行性の流注である。 〇

- 孫絡は正経十二経脈から分かれた支脈である。

- 十二経筋は臓腑に連絡する。

第31回-108

経絡の概要について正しいのはどれか。

- 奇経八脈は奇経同士が表裏関係にある。

- 十二経別は正経とは合しない経脈である。

- 正経十二経脈は上焦から始まる。

- 十二経筋は四肢末端から始まる。〇

第14回-112

奇経八脈について正しい記述はどれか。

- 陰維脈は金門に発する。

- 衝脈は子宮から起こる。 〇

- 帯脈は踵から起こる。

- 陽維脈は築賓に発する。

第26回-103

奇経と関係する経穴の組合せで正しいのはどれか。

- 陰維脈 ――― 府舎〇

- 陰蹻脈 ――― 築賓

- 陽蹻脈 ――― 金門

- 陽維脈 ――― 居髎

第4回-112

奇経と経穴との組合せで正しいのはどれか。

- 陰蹻脈 ─── 築賓

- 陽蹻脈 ─── 然谷

- 陽維脈 ─── 金門 〇

- 陰維脈 ─── 申脈

第16回-118

奇経と経穴との組合せで誤っているのはどれか。

- 衝脈 ──── 肓兪

- 帯脈 ──── 京門 〇

- 陽蹻脈 ─── 申脈

- 陰蹻脈 ─── 然谷

第6回-112

陽の海といわれている経脈はどれか。

- 帯脈

- 督脈 〇

- 任脈

- 衝脈

第7回-115

女子胞から起こって腹部を上行する経絡はどれか。

- 肝経

- 衝脈 〇

- 帯脈

- 腎経

第8回-114

かかとから始まり足の少陰の別脈といわれるのはどれか。

- 陽蹻脈

- 陽維脈

- 陰蹻脈 〇

- 陰維脈

第5回-116

帯脈に属さない経穴はどれか。

- 五枢

- 維道

- 章門

- 期門〇

第9回-112

次の文で示す奇経はどれか。 「足の少陰の築賓から起こり、大腿内側を上って下腹部に入る。」

- 衝脈

- 陰維脈 〇

- 陰蹻脈

- 帯脈

第29回-108

すべての陽経脈と連絡している奇経の郄穴はどれか。

- 交信

- 陽交 〇

- 跗陽

- 築賓