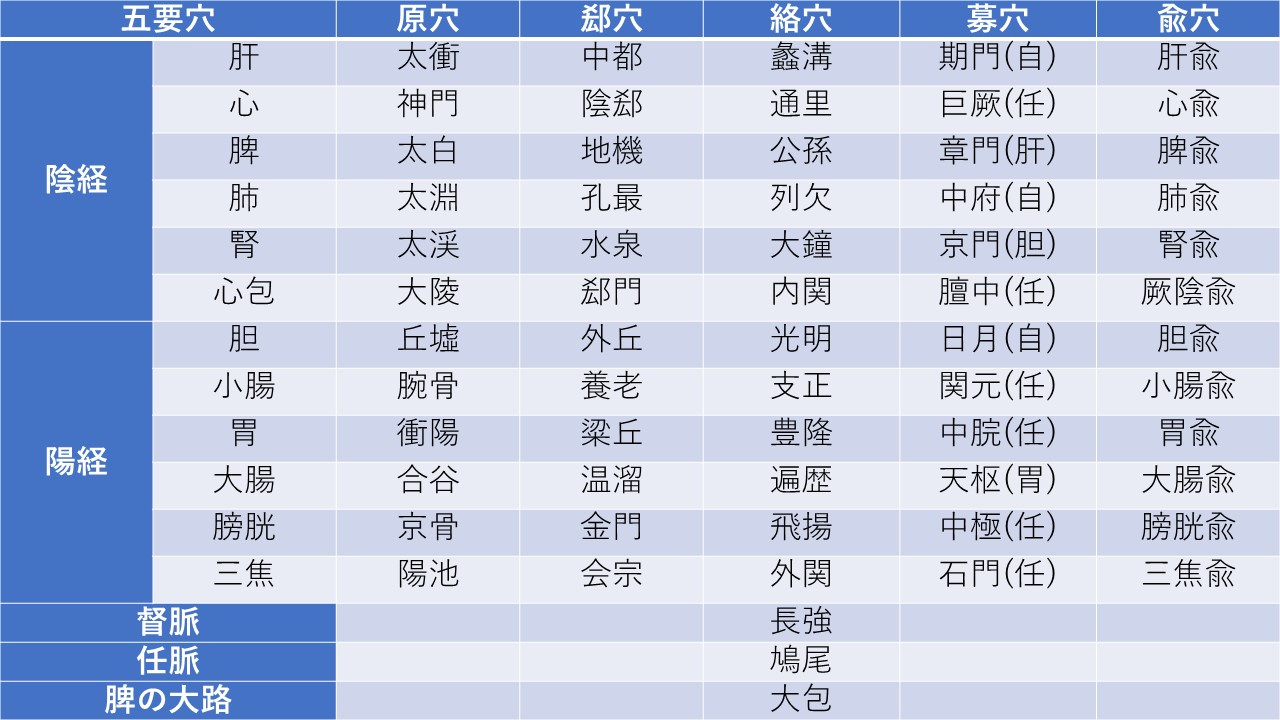

🌟五要穴

経穴には多くの分類がありますが、その中でも「五要穴(ごようけつ)」は、臨床的にも国家試験でも頻出の重要なポイントです。

五要穴には、原穴・郄穴(げきけつ)・絡穴・募穴・兪穴の5種類が含まれており、それぞれの経穴には特定の役割と適応症があります。

これらは経絡治療において基本中の基本とも言える存在で、診断や治療の際に意識的に選穴することで、より的確な鍼灸施術が可能となります。

特に「陰経の原穴は五兪穴の兪土穴を兼ねる」といった国家試験における問われ方もあり、正確な理解と語呂暗記の両面が求められます。

| 原穴 | 原(元)気が集まるところ。臓腑の疾病の診断・治療に用いられ、 陰経の原穴は五兪穴の兪土穴を兼ねる。 |

| 郄穴 | 骨や筋の隙間にあり、急性の症状や痛みに対して即効性を発揮。 外傷や急な痙攣、痛みの強い疾患に用いられる。 |

| 絡穴 | 別の経絡と連絡しており、慢性症状や感情面の不調に対応する。 心身両面からの治療が求められるときに選ばれる。 |

| 募穴 | 臓腑の気が集まる部位で、すべて腹部に分布している。 特に六腑の病(陽病)に対して有効。 |

| 兪穴(背部兪穴) | 臓腑の気が注ぐ場所。 すべて背部(膀胱経上)に存在し、五臓の病やその関連器官の治療に使われる。 |

墓穴とその分類

「募穴(ぼけつ)」について補足すると、五要穴の中でも特に重要な役割を担っています。

募穴には自経にあるものと、他経にあるものが存在し、その違いを押さえておくと国家試験対策にも有利です。

| 墓穴が自経にある経脈 | 肺経、肝経、胆経 | 語呂:実刑、はい、カンタン (自経 → 肺経・肝経・胆経) |

| 墓穴が他経にある経脈 | 大腸経、腎経、脾経 | 語呂:高け~、大臣費 (他経 → 大腸経・腎経・脾経) |

| 募穴が任脈にある経脈 | 心経、心包経、小腸経、胃経、膀胱経、三焦経 | → 任脈上に募穴を持つ代表的な経脈 |

このように五要穴はそれぞれが診断・治療に直結する性質を持っており、組み合わせて使うことでより精密な鍼灸施術が可能になります。

試験対策としても、どの経穴がどの臓腑や症状に対応しているのかを語呂合わせなどでしっかり押さえておきましょう。

鍼灸国家試験過去問

第1回-112

兪穴と募穴との組合せで正しいのはどれか。

- 脾兪 ─── 章門

- 胃兪 ─── 天枢

- 胆兪 ─── 関元

- 肝兪 ─── 巨闕

第1回-118

経絡と原穴との組合せで正しいのはどれか。

- 足の太陽膀胱経 ─── 京骨

- 手の少陽三焦経 ─── 外関

- 手の厥陰心包経 ─── 郄門

- 足の少陰腎経 ──── 湧泉

第1回-119

募穴のうち第10胸神経の支配領域に存在するのはどれか。

- 天枢

- 膻中

- 巨闕

- 中極

第1回-120

兪・土・原穴はどれか。

- 中封

- 陥谷

- 大都

- 神門

第1回-123

任脈上にある募穴の数はどれか。

- 6

- 3

- 7

- 4

第2回-112

要穴について正しい記述はどれか。

- 膻中は手の厥陰心包経の郄穴である。

- 委中は足の太陽膀胱経の滎穴である。

- 陰陵泉は足の太陰脾経の絡穴である。

- 中脘は足の陽明胃経の募穴である。

第3回-113

自経の経穴を募穴としているのはどれか。

- 足の厥陰肝経

- 足の太陰脾経

- 手の少陰心経

- 手の陽明大腸経

第3回-122

郄穴はどれか。

- 地機

- 偏歴

- 浮郄

- 四瀆

第3回-123

手の太陰肺経の絡穴はどれか。

- 孔最

- 中府

- 太淵

- 列缺

第4回-114

兪穴と募穴との組合せで誤っているのはどれか。

- 小腸兪 ─── 関元

- 厥陰兪 ─── 膻中

- 胃兪 ──── 天枢

- 心兪 ──── 巨闕

第5回-112

原穴でないのはどれか。

- 合谷

- 太白

- 公孫

- 神門

第5回-113

絡穴はどれか。

- 地機

- 光明

- 梁丘

- 中都

第5回-115

兪穴と募穴との組合せで正しいのはどれか。

- 脾兪 ─── 章門

- 肺兪 ─── 期門

- 胆兪 ─── 京門

- 肝兪 ─── 石門

第5回-117

太淵穴について正しいのはどれか。

- 腑会

- 土穴

- 滎穴

- 郄穴

第6回-117

経絡と絡穴との組合せで正しいのはどれか。

- 腎経 ──── 飛陽

- 大腸経 ─── 支正

- 脾経 ──── 公孫

- 肺経 ──── 内関

第6回-119

手の太陽小腸経の募穴はどれか。

- 関元

- 石門

- 中極

- 中脘

第7回-123

原穴はどれか。

- 陽池

- 陽陵泉

- 陽輔

- 陽谷

第7回-124

絡穴はどれか。

- 豊隆

- 京門

- 中都

- 大陵

第8回-115

中脘穴について誤っているのはどれか。

- 腑会である。

- 任脈に属する。

- 脾経の募穴である。

- 臍上4寸に取る。

第8回-123

絡穴はどれか。

- 孔最

- 大鐘

- 養老

- 衝陽

第9回-121

自経の経穴を募穴とするのはどれか。

- 足の少陽胆経

- 手の陽明大腸経

- 手の少陽三焦経

- 足の太陽膀胱経

第10回-120

膝関節より上方にある郄穴はどれか。

- 中都

- 梁丘

- 外丘

- 地機

第10回-121

原穴のうち八会穴はどれか。

- 太衝

- 合谷

- 衝陽

- 太淵

第11回-122

経絡と郄穴との組合せで誤っているのはどれか。

- 心経 ─── 陰郄

- 腎経 ─── 築賓

- 肝経 ─── 中都

- 脾経 ─── 地機

第12回-121

経穴について誤っている記述はどれか。

- 温溜は郄穴である。

- 公孫は八総穴として用いられる。

- 委中は四総穴の一つである。

- 水泉は絡穴である。

第13回-122

膻中について誤っているのはどれか。

- 両乳頭間にある。

- 心の募穴である。

- 奇経に所属する。

- 気の会穴である。

第13回-124

絡穴と郄穴との組合せで誤っているのはどれか。

- 飛陽 ─── 金門

- 蠡溝 ─── 中都

- 光明 ─── 外丘

- 大鐘 ─── 築賓

第14回-113

内関穴について正しいのはどれか。

- 尺側手根屈筋腱と長掌筋腱の間にある。

- 心包経の絡穴である。

- 尺骨神経上にある。

- 大陵から上方3寸に取る。

第14回-121

任脈上に募穴がない経脈はどれか。

- 三焦経

- 小腸経

- 脾経

- 心包経

第16回-115

内関・公孫・列缺の3穴に共通する項目はどれか。

- 絡穴

- 経金穴

- 四総穴

- 八会穴

任脈の絡穴の部位はどれか。

- 会陰部の中央

- オトガイ唇溝の正中

- 胸骨体下端の下1寸

- 神闕の下1寸

第18回-117

自経に募穴がないのはどれか。

- 手太陰肺経

- 足厥陰肝経

- 足太陰脾経

- 足少陽胆経

第19回-107

奇経と郄穴との組合せで正しいのはどれか。

- 陰維脈 ─── 築賓

- 陽蹻脈 ─── 交信

- 陰蹻脈 ─── 陽交

- 陽維脈 ─── 跗陽

第19回-116

原穴と所属経脈との組合せで正しいのはどれか。

- 京骨 ─── 小腸経

- 大陵 ─── 心経

- 丘墟 ─── 肝経

- 衝陽 ─── 胃経

第20回-109

前正中線から最も離れているのはどれか。

- 肺の募穴

- 肝の募穴

- 大腸の募穴

- 胆の募穴

第21回-115

自経にある募穴はどれか。

- 巨闕

- 期門

- 天枢

- 章門

第22回-109

足の陽明経の郄穴の部位はどれか。

- 薄筋と縫工筋の間

- 縫工筋と長内転筋の間

- 大腿二頭筋と半腱様筋の間

- 外側広筋と大腿直筋腱の間

第22回-117

五要穴で急性症状に用いるのはどれか。

- 孔最

- 列欠

- 魚際

- 太淵

第23回-104

経穴間の組合せで最も長いのはどれか。

- 三焦の募穴 ――――― 建里

- 脾経の郄穴 ――――― 漏谷

- 大腸経の下合穴 ――― 条口

- 大腸経の土穴 ―――― 手三里

第23回-107

足の太陰経の絡穴の取穴で正しいのはどれか。

- 舟状骨粗面と内果尖の中央陥凹部

- 第1中足指節関節内側の近位陥凹部

- 第1中足指節関節内側の遠位陥凹部

- 第1中足骨底内側の前下方

第23回-113

大腿部にある郄穴への刺鍼部位はどれか。

- 外側広筋と大腿直筋腱外縁の間、膝蓋骨底の上方2寸

- 腸脛靭帯の後方、膝窩横紋の上方7寸

- 大腿二頭筋腱の内縁、膝窩横紋の上方1寸

- 薄筋と縫工筋の間、膝蓋骨底の上方4寸

第24回-110

前腕部にある絡穴の部位はどれか。

- 長掌筋腱と橈側手根屈筋腱の間、手関節掌側横紋の上方3寸

- 尺側手根屈筋腱の橈側縁、手関節掌側横紋の上方1寸

- 尺骨頭橈側の陥凹部、手関節背側横紋の上方1寸 尺骨の橈側縁、

- 手関節背側横紋の上方3寸

第25回-104

骨度で大腸経の郄穴から臂臑までと同じなのはどれか。

- 膀胱経の合土穴から承扶

- 胃経の郄穴から気衝

- 陽蹻脈の郄穴から委陽

- 陽維脈の郄穴から中瀆

下肢にある郄穴の部位はどれか。

- 腓骨の前方、外果尖の上方7寸

- 外果尖の直下、外果下縁と踵骨の間の陥凹部

- 脛骨内側面の中央、内果尖の上方5寸

- 内側広筋隆起部、膝蓋骨底内端の上方2寸

第26回-110

五要穴で慢性症状に用いるのに適した経穴の部位はどれか。

- 腓骨の前方、外果尖の上方7寸

- 大腿二頭筋腱の内縁、膝窩横紋上

- 脛骨内側面の中央、内果尖の上方5寸

- 内果尖とアキレス腱の間の陥凹部

第27回-107

要穴で横に並ぶ組合せはどれか。

- 任脈の絡穴 ―――― 胆の募穴

- 小腸経の絡穴 ――― 大腸経の絡穴

- 心包の募穴 ―――― 脾の大絡の絡穴

- 心の募穴 ――――― 肝の募穴

第27回-110

五要穴で急性症状に用いるのに適した経穴の部位はどれか。

- 大腿前外側、外側広筋と大腿直筋腱外縁の間、膝蓋骨底の上方2寸

- 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方5寸

- 足背、第2中足骨底部と中間楔状骨の間、足背動脈拍動部

- 下腿前外側、前脛骨筋の外縁、外果尖の上方8寸

第29回-111

任脈上に募穴がある臓腑の所属経脈の原穴はどれか。

- 太渓

- 太衝

- 合谷

- 陽池

第29回-114

郄穴の部位はどれか。

- 腓腹筋外側頭下縁とアキレス腱の間

- 腓骨の前方、外果尖の上方5寸

- 膝蓋骨底外端の上方2寸

- 内果後下方、踵骨上方、アキレス腱の前陥凹部

第29回-120

前腕後面の経穴で小指伸筋腱と尺側手根伸筋の間に取るのはどれか。

- 小腸経の絡穴

- 三焦経の郄穴

- 三焦経の経火穴

- 小腸経の経火穴

第29回-125

少陽経の郄穴が位置する筋はどれか。

- 前脛骨筋

- ヒラメ筋

- 長指伸筋

- 長腓骨筋

第30回-110

デルマトームのTh7からTh10領域に位置する募穴の臓腑はどれか。

- 心包

- 三焦

- 胃

- 小腸

第31回-123

五要穴について正しいのはどれか。

- 同じ高さで並ぶ郄穴がある。

- 前腕の外側と内側で対応する絡穴がある。

- 募穴のうち4穴は自経にある。

- 手関節横紋上には6穴の原穴がある。

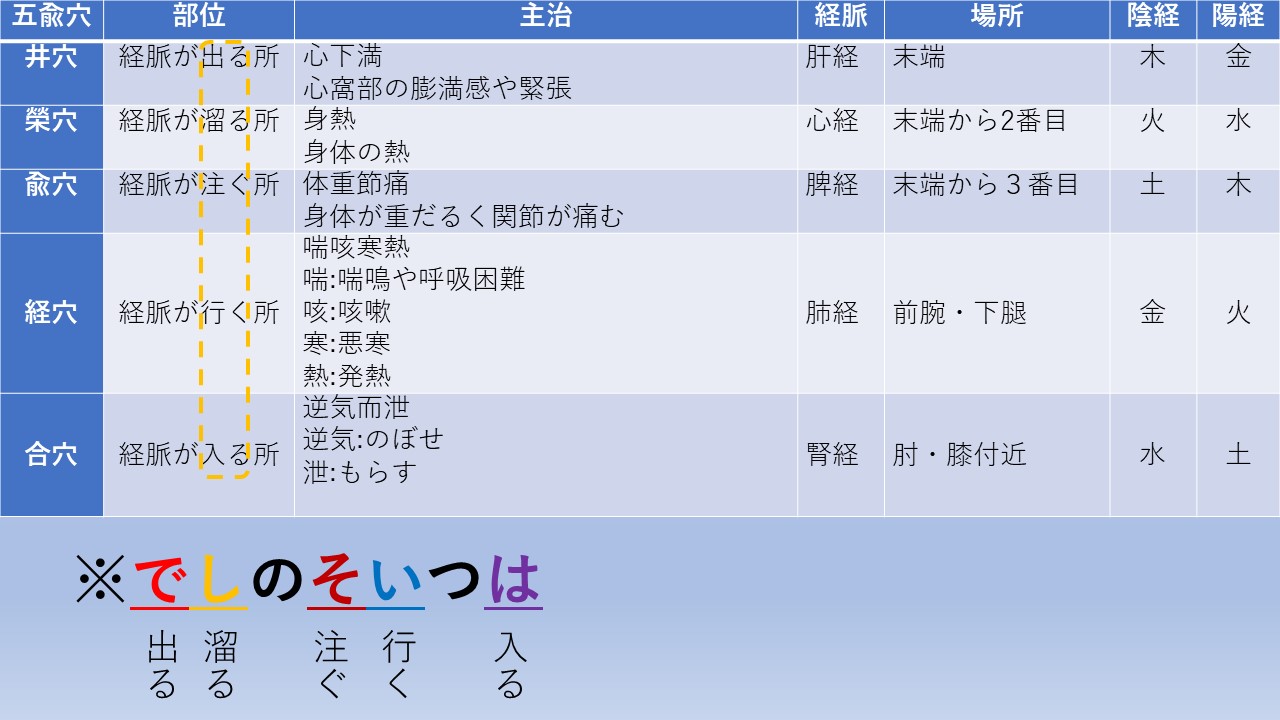

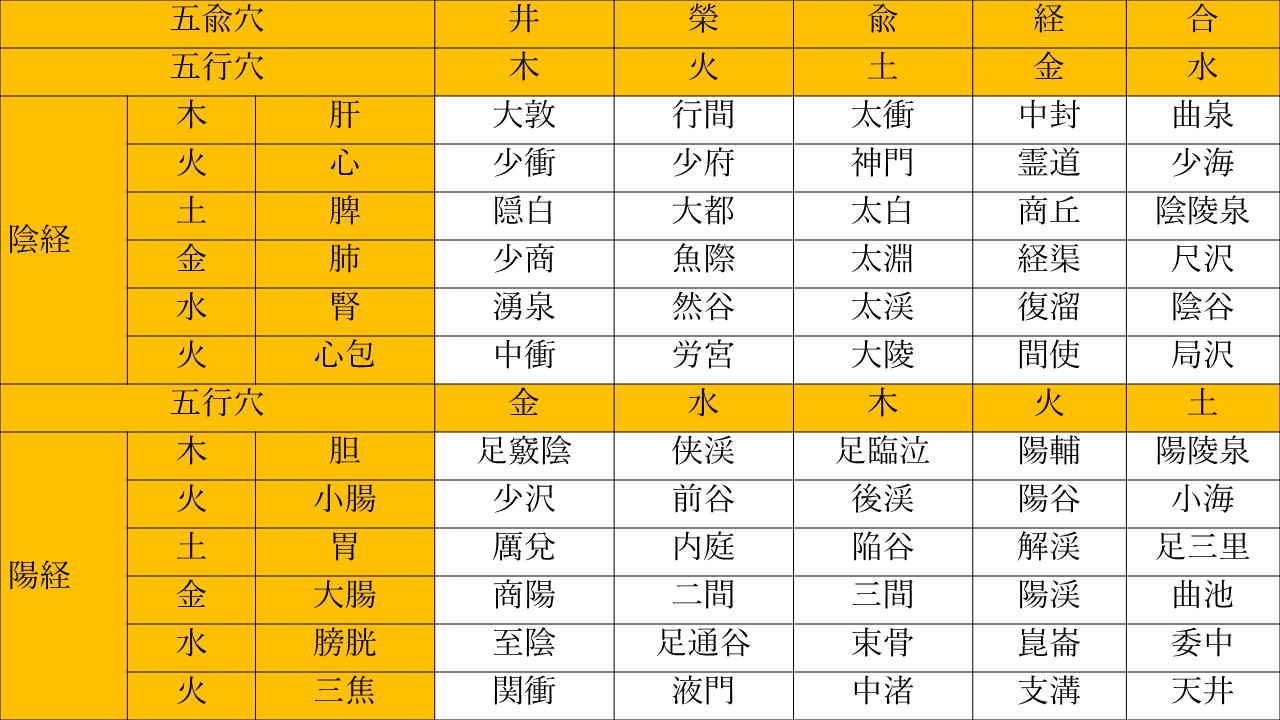

🌟五兪穴

五兪穴(ごゆけつ)は、手足の末端に位置する重要な経穴群で、井・滎・兪・経・合という5つの種類から構成されています。

これらは経気(けいき)の流れの変化を表し、気の盛衰や深浅、性質に応じた選穴が可能となるため、経絡治療では欠かせない存在です。

五兪穴は、陰経と陽経で対応する五行が異なるという特徴もあります。

たとえば、陰経では井木・滎火・兪土・経金・合水の順に五行が配当される一方、陽経では井金・滎水・兪木・経火・合土と異なります。

この違いは国家試験でも頻出のポイントであり、暗記だけでなく理解が求められます。

それぞれの兪穴には以下のような特徴があります:

- 井穴(せいけつ):気が最も浅く現れる末端部。

意識障害・熱性疾患・精神不安に用いられる。 - 滎穴(えいけつ):気が少し流れ始めるところ。

微熱や炎症性疾患に適応。 - 兪穴(ゆけつ):気が盛んになり、流れが強くなるポイント。

関節痛・筋肉の痛みに対応。 - 経穴(けいけつ):経気が急速に流れ、より深い病に効く。

喘息・熱病・咽喉の腫痛など。 - 合穴(ごうけつ):経気が最も深く、内臓の病に効果的。

胃腸障害・水腫などに使われる。

たとえば、「合谷(ごうこく)」は大腸経の合穴に相当し、歯痛や顔面痛など上半身の実証に強い効果があります。

一方で「足三里(あしさんり)」は胃経の合穴であり、胃腸機能の調整や体力増強に用いられ、古来より養生の要穴とされています。

また、五兪穴の中で五行の理論と合わせて応用することで、証に応じた治療選択ができます。

たとえば、肝実証には肝経の経火穴(中封)を用いたり、腎虚証には腎経の合水穴(陰谷)を使うなど、五行の相生・相剋関係に基づいた応用が可能です。

国家試験では「陰経と陽経で五行配当が異なる」「五兪穴の配当順を問う」など、基礎理解が前提となる出題が多いため、ビジュアル(図)と語呂を組み合わせた学習が効果的です。

まとめると、五兪穴はその深さ・性質・五行の属性によって治療適応が異なり、臨床での応用力と国家試験での得点力を高める重要な学習項目です。

表や図解とあわせて、実際の治療イメージと結びつけて覚えていきましょう。

鍼灸国家試験過去問

第1回-120

兪・土・原穴はどれか。

- 陥谷

- 中封

- 神門

- 大都

第2回-112

要穴について正しい記述はどれか。

- 膻中は手の厥陰心包経の郄穴である。

- 陰陵泉は足の太陰脾経の絡穴である。

- 中脘は足の陽明胃経の募穴である。

- 委中は足の太陽膀胱経の滎穴である。

第3回-120

井穴と部位との組合せで正しいのはどれか。

- 商陽 ─── 示指尺側

- 関衝 ─── 薬指橈側

- 少衝 ─── 小指尺側

- 中衝 ─── 中指橈側

第4回-115

五兪穴の主治で体重節痛を主る経穴はどれか。

- 中封

- 復溜

- 経渠

- 太白

第5回-117

太淵穴について正しいのはどれか。

- 郄穴

- 滎穴

- 土穴

- 腑会

第5回-120

五行穴のうち喘咳寒熱を主るのはどれか。

- 経穴

- 合穴

- 井穴

- 滎穴

第6回-123

五行穴(五兪穴)でない経穴はどれか。

- 合谷

- 前谷

- 陥谷

- 陽谷

第8回-122

五行穴の主治で誤っている記述はどれか。

- 滎穴は喘咳寒熱を主る。

- 兪穴は体重節痛を主る。

- 井穴は心下満を主る。

- 合穴は逆気して泄を主る。

第9回-122

体重節痛を主る経穴はどれか。

- 陰谷

- 霊道

- 太白

- 魚際

第10回-123

五行穴のうち合土穴はどれか。

- 足臨泣

- 陰陵泉

- 足三里

- 中封

第14回-122

経火穴と栄水穴との組合せで正しいのはどれか。

- 霊道 ─── 少府

- 商丘 ─── 大都

- 崑崙 ─── 束骨

- 支溝 ─── 液門

第15回-111

商丘穴について正しいのはどれか。

- 経金穴

- 八総穴

- 髄会

- 郄穴

第15回-112

手の尺側爪甲根部にある井穴はどれか。

- 少沢

- 少衝

- 商陽

- 中衝

第16回-115

内関・公孫・列缺の3穴に共通する項目はどれか。

- 四総穴

- 絡穴

- 経金穴

- 八会穴

第16回-116

榮水穴はどれか。

- 解谿

- 侠谿

- 陽谿

- 後谿

第17回-117

兪木穴はどれか。

- 陽谷

- 前谷

- 陥谷

- 足通谷

第18回-114

五兪穴(五行穴)で脈気が注ぐ穴の主治はどれか。

- 体重節痛

- 心窩満

- 喘咳寒熱

- 身熱

第18回-115

脾経の経金穴の取穴法はどれか。

- 内果の前下方、舟状骨粗面の直下に取る。

- 内果の上3寸、脛骨内側縁の骨際に取る。

- 内果の前下方陥凹部に取る。

- 内果の直下1寸に取る。

第18回-116

太淵と足三里に共通するのはどれか。

- 四総穴

- 原穴

- 中風七穴

- 土穴

第19回-114

胆経の経火穴の取穴法はどれか。

- 外果から陽陵泉に向かい上方3寸に取る。

- 外果の直下5分に取る。

- 外果の上方7寸、長腓骨筋とヒラメ筋の間に取る。

- 外果の上方4寸、腓骨の前縁に取る。

第19回-115

五行の火の性質をもつ経穴の部位はどれか。

- 大陵の上方3寸

- 陽池の上方3寸

- 太谿の上方2寸

- 外膝眼の下方3寸

第19回-117

八総穴であって木に属する経穴はどれか。

- 申脈

- 足臨泣

- 公孫

- 大敦

第20回-116

脾経の合水穴の取穴部位はどれか。

- 膝後内側、半腱様筋腱の外縁、膝窩横紋上。

- 肘前内側、上腕骨内側上顆の前縁、肘窩横紋と同じ高さ。

- 下腿内側、脛骨内側顆下縁と脛骨内縁が接する陥凹部。

- 膝内側、半腱・半膜様筋腱内側の陥凹部、膝窩横紋の内側端。

第21回-112

肘関節から最も遠いのはどれか。

- 心包経の金穴

- 三焦経の土穴

- 小腸経の絡穴

- 肺経の郄穴

第21回-117

募合配穴で天枢と併せて用いるのはどれか。

- 下巨虚

- 足三里

- 陽陵泉

- 上巨虚

第23回-104

経穴間の組合せで最も長いのはどれか。

- 脾経の郄穴 ――――― 漏谷

- 三焦の募穴 ――――― 建里

- 大腸経の下合穴 ――― 条口

- 大腸経の土穴 ―――― 手三里

第25回-102

内眼角で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

- 関衝 ――― 足竅陰

- 隠白 ――― 少衝

- 商陽 ――― 厲兌

- 少沢 ――― 至陰

第25回-104

骨度で大腸経の郄穴から臂臑までと同じなのはどれか。

- 胃経の郄穴から気衝

- 膀胱経の合土穴から承扶

- 陽蹻脈の郄穴から委陽

- 陽維脈の郄穴から中瀆

第25回-110

体重節痛の際に用いる経穴部位で正しいのはどれか。

- 足関節前内側、前脛骨筋腱内側の陥凹部、内果尖の前方

- 内果後下方、踵骨上方、アキレス腱付着部内側前方の陥凹部

- 足外側、第5中足骨粗面の遠位、赤白肉際

- 第4・第5中足骨底接合部の遠位、第5指の長指伸筋腱外側の陥凹部

第26回-94

体重節痛を起こした場合、治療部位として適切なのはどれか。

- 前脛骨筋腱内側の陥凹部、内果尖の前方

- 第4・第5中足骨間、第4中足指節関節近位の陥凹部

- 第5中足指節関節の近位陥凹部、赤白肉際

- 足内側、舟状骨粗面の下方、赤白肉際

第26回-104

心包経の経金穴と合水穴の間と同じ骨度はどれか。

- 眉間から前髪際中点

- 両乳頭間

- 臍中央から恥骨結合上縁

- 両乳様突起間

第29回-107

外眼角で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

- 少商 ─── 商陽

- 少沢 ─── 至陰

- 関衝 ─── 足竅陰

- 湧泉 ─── 中衝

第29回-120

前腕後面の経穴で小指伸筋腱と尺側手根伸筋の間に取るのはどれか。

- 小腸経の経火穴

- 三焦経の郄穴

- 三焦経の経火穴

- 小腸経の絡穴

第29回-123

経金穴の部位はどれか。

- 橈骨と尺骨の骨間の中点、手関節背側横紋の上方3寸

- 長掌筋腱と橈側手根屈筋腱の間、手関節掌側横紋の上方3寸

- 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間、手関節掌側横紋の上方1寸5分

- 尺骨内縁と尺側手根屈筋の間、手関節背側横紋の上方5寸

第29回-124

五兪穴の滎穴が深腓骨神経の分布領域にあるのはどれか。

- 脾経

- 胆経

- 腎経

- 肝経

長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間にある経穴について正しいのはどれか。

- 督脈との交会穴である。

- 主に急性症状の治療で用いる。

- 脈気が溜るところにあたる。

- 頭項の病に用いる。

第30回-121

五兪穴で咳嗽と発熱に用いるのはどれか。

- 陰谷

- 復溜

- 太渓

- 然谷

第30回-123

大腸の下合穴が所属する経脈の経火穴はどれか。

- 崑崙

- 陽渓

- 解渓

- 陥谷

第31回-107

胸中で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

- 隠白 ――― 少衝

- 少沢 ――― 至陰

- 湧泉 ――― 中衝

- 商陽 ――― 厲兌

第31回-122

足の太陰経にある経金穴の部位はどれか。

- 足関節前外側、長指伸筋腱外側の陥凹部、外果尖の前下方

- 足内側、内果の前下方、舟状骨粗面と内果尖の中央陥凹部

- 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部

- 足関節前面中央の陥凹部、長母指伸筋腱と長指伸筋腱の間

🌟四総穴

四総穴(しそうけつ)は、身体の特定部位の疾患に対して、全身調整の効果を持つ代表的な治療点です。

いずれも四肢末端に位置する重要経穴で、それぞれ「腹部」「腰背部」「顔面部」「頭部」に対応しており、症状がある部位から離れた場所にあるにも関わらず、高い治療効果が得られるのが特徴です。

四総穴は「総(す)べる」穴と書く通り、特定の体表部位を総括する=全体をコントロールする力を持つとされ、臨床でも非常に重宝される穴群です。

また、国家試験においても「身体の部位に対応する四総穴を選ぶ問題」や「適応部位を問う問題」が定番となっています。

| 身体の部位 | 治療穴 |

| 肚腹(腹部)の病 | 足三里(胃経) |

| 腰背(腰背部)の病 | 委中(膀胱経) |

| 面口・面目(顔面部)の病 | 合谷(大腸経) |

| 頭頂(頭部・後頚部)の病 | 列欠(肺経) |

上記の語呂「肚腹は三里に留め、腰背は委中に求む。頭頂は列欠に尋ね、面口は合谷に収む。」は、四総穴の暗記にとても有効です。

以下、それぞれの経穴について詳しく解説します。

- 足三里(あしさんり):肚腹の総穴

胃経に属し、腹痛、胃腸障害、全身疲労に有効。

養生の要穴として古来より重視され、健胃・整腸・補気などに使われます。 - 委中(いちゅう):腰背の総穴

膀胱経に属し、腰痛、背部痛、座骨神経痛などに適応。

特に腰椎周囲の筋緊張や慢性のコリに対して用いられ、急性腰痛(ぎっくり腰)にも即効性があるとされます。 - 合谷(ごうこく):面口・面目の総穴

大腸経に属し、顔面痛、歯痛、鼻炎、のどの痛みに適応。

「顔面部の万能穴」と呼ばれ、頭痛や目の疲れにも応用されます。 - 列欠(れっけつ):頭頂・後頚部の総穴

肺経に属し、後頭部痛、頚部こり、咳嗽、咽頭炎などに適応。

風邪の初期症状やうなじの硬さに有効です。

四総穴の素晴らしいところは、遠隔治療としての性質を持つ点です。

たとえば、お腹の症状に手の足三里、顔面の痛みに手の合谷を使うといった「経絡の流注とつながり」を応用した選穴が可能です。

また、四総穴は他の重要穴(五兪穴・八会穴など)と併用することで、より効果的な治療戦略を立てることができます。

国家試験では、「この部位の疾患に用いる総穴はどれか」といった形式で出題されるため、語呂合わせ+部位とのマッチングを正確に記憶しておくことが得点に直結します。

臨床でも四総穴は応用範囲が広いため、基本のポイントをしっかり理解し、自信をもって使えるようになっておきましょう。

鍼灸国家試験過去問

第1回-117

四総穴のうち頭部・項部の病に用いられるのはどれか。

- 合谷

- 列缺

- 足三里

- 委中

第21回-116

四総穴で頭項の病変に用いるのはどれか。

- 合谷

- 委中

- 列欠

- 足三里

第2回-116

四総穴の主治で正しい組合せはどれか。

- 足三里 ─── 四肢の病

- 委中 ──── 腰背の病

- 合谷 ──── 頭項の病

- 列缺 ──── 面目の病

第4回-123

四総穴に含まれるのはどれか。

- 孔最

- 太淵

- 列缺

- 経渠

第3回-114

四総穴に含まれない経穴はどれか。

- 公孫

- 合谷

- 委中

- 列缺

第6回-118

四総穴でないのはどれか。

- 合谷

- 手三里

- 委中

- 列缺

第30回-115

長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間にある経穴について正しいのはどれか。

- 頭項の病に用いる。

- 脈気が溜るところにあたる。

- 督脈との交会穴である。

- 主に急性症状の治療で用いる。

🌟八会穴

八会穴(はちえけつ)は、東洋医学における特殊穴のひとつで、臓・腑・気・血・筋・骨・脈・髄という八つの生理構成要素に「気が集まる場所」とされる重要な経穴です。

これらは、それぞれの性質に応じた疾患に対して、特異的な治療効果を発揮するとされています。

八会穴はその名のとおり「八つの会う場所」。

つまり、特定の生理機能が集まり、そこを治療することで関連する臓腑や器官の働きを調整できると考えられています。

国家試験では「〇〇の会穴はどれか」「骨会は?」といった出題形式が多いため、語呂合わせとともに暗記しておくと得点に直結します。

以下は、八会穴の一覧と、それぞれに対応する経穴、および覚えやすい語呂合わせです。

| 会 | 経穴 | ゴロ |

| 筋会 | 陽陵泉 | 金曜 (筋会=陽陵泉) |

| 腑会 | 中脘 | 府中 (腑会=中脘) |

| 気会 | 檀中 | 奇怪な旦那が (気会=檀中) |

| 血会 | 膈兪 | 結核で (血会=膈兪) |

| 随会 | 懸鐘 | 随時、腱鞘炎 (髄会=懸鐘) |

| 骨会 | 大杼 | 骨は大丈夫 (骨会=大杼) |

| 脈会 | 太淵 | 脈は大変 (脈会=太淵) |

| 臓会 | 章門 | もう、しょうもない (臓会=章門) |

以下はそれぞれの会穴の役割と臨床での応用例です。

- 陽陵泉(ようりょうせん)[筋会]:筋肉のこわばり、痙攣、拘縮に用いられ、運動器疾患の特効穴とされます。

- 中脘(ちゅうかん)[腑会]:消化器系の中心にあり、胃痛や嘔吐、消化不良などに有効。

- 檀中(だんちゅう)[気会]:胸部の中央に位置し、呼吸器・循環器・情緒不安(ストレス)など幅広く応用。

- 膈兪(かくゆ)[血会]:背中に位置し、血行不良や瘀血(おけつ)症状の改善に使用。

- 懸鐘(けんしょう)[髄会]:骨髄や神経系の異常、認知症や脳疲労に用いられる。中枢系へのアプローチ穴。

- 大杼(だいじょ)[骨会]:骨粗鬆症、関節痛、腰痛など、骨に関する症状全般に対応。

- 太淵(たいえん)[脈会]:脈の変動、心悸亢進、不整脈、循環器疾患の治療に活用される。

- 章門(しょうもん)[臓会]:五臓全般の機能を整える要穴で、肝臓・脾・腎など多臓器に作用。

八会穴は「臓腑別の特化治療」を行う際に非常に役立つため、症状と対象臓器の関係を明確にして選穴すると、より高い効果が得られます。

複数の経穴と併用しながら、患者の体質や証に応じた施術が可能です。

国家試験では、単語レベルで「筋の会穴は?」「髄の会穴は?」と問われやすいため、図と語呂を組み合わせて暗記するのがポイントです。

臨床でも、慢性疲労や精神的な不調、骨の退行変性、血流障害などの現代的な症状に対しても八会穴は応用可能です。

基本をおさえておくことで、多彩な疾患への対応力が身につきます。

鍼灸国家試験過去問

第2回-114

八会穴について誤っている組合せはどれか。

- 章門 ─── 臓会

- 膈兪 ─── 血会

- 太淵 ─── 気会

- 大杼 ─── 骨会

第3回-115

八会穴で合穴はどれか。

- 太淵

- 中脘

- 曲池

- 陽陵泉

第5回-117

太淵穴について正しいのはどれか。

- 郄穴

- 土穴

- 滎穴

- 腑会

第7回-117

八会と経穴との組合せで正しいのはどれか。

- 腑会 ─── 章門

- 臓会 ─── 中脘

- 血会 ─── 大杼

- 筋会 ─── 陽陵泉

第8回-115

中脘穴について誤っているのはどれか。

- 脾経の募穴である。

- 腑会である。

- 臍上4寸に取る。

- 任脈に属する。

第8回-124

八会穴に属さない経穴はどれか。

- 三陰交

- 膈兪

- 膻中

- 懸鐘(絶骨)

第10回-121

原穴のうち八会穴はどれか。

- 衝陽

- 合谷

- 太衝

- 太淵

第12回-122

八会穴の組合わせで正しいのはどれか。

- 気会 ─── 懸鐘(絶骨)

- 骨会 ─── 大杼

- 臓会 ─── 中脘

- 脈会 ─── 陽陵泉

第13回-122

膻中について誤っているのはどれか。

- 心の募穴である。

- 両乳頭間にある。

- 奇経に所属する。

- 気の会穴である。

第17回-116

膈兪について誤っているのはどれか。

- 脈会である。

- 胃の六つ灸で用いる。

- 左右の肩甲骨下角を結ぶ線を基準に取る。

- 膀胱経に所属する。

第20回-117

八会穴のうち取穴部位が最も高い位置にあるのはどれか。

- 気会

- 髄会

- 血会

- 骨会

第21回-118

八会穴で陽経に属するのはどれか。

- 気会

- 脈会

- 髄会

- 腑会

第22回-118

骨会はどれか。

- 跗陽

- 大杼

- 肩中兪

- 三陰交

第23回-110

八会穴と下合穴の両方に属する経穴はどれか。

- 懸鐘

- 足三里

- 下巨虚

- 陽陵泉

第26回-106

八会穴の腑会の部位はどれか。

- 前正中線上、第4肋間と同じ高さ

- 前正中線上、胸骨体下端の下方1寸

- 前正中線上、臍中央の上方6寸

- 前正中線上、臍中央の上方4寸

第27回-111

次の文で示す症状に対して八会穴を用いる場合に最も適切な経穴はどれか。 「20歳の女性。月経時に腹部にさし込む痛みがあり、血塊を伴う。」

- 懸鐘

- 膈兪

- 大杼

- 陽陵泉

第30回-108

八会穴で募穴でもある経穴が所属する経脈はどれか。

- 足の厥陰経

- 足の太陽経

- 足の太陰経

- 足の少陽経

第31回-124

組合せで用いる経穴で八会穴を含まないのはどれか。

- 六つ灸

- 脚気八処の穴

- 小児斜差の灸

- 中風七穴

🌟下合穴

下合穴(かごうけつ)は、六腑に対応する経穴として重要な位置づけを持ち、すべて下肢に位置するのが大きな特徴です。

「合」は“集まる”という意味があり、腑(六腑)の病変や異常反応が現れやすいポイントとして活用されます。

特に、消化器系・排泄器系・水分代謝系の症状に対して、遠隔的かつ効果的な治療ができるため、臨床鍼灸において欠かせない存在となっています。

また、急性症状や機能性の異常に対する反応が顕著に現れるため、選穴の際に指標としても使用されます。

以下の表は、各下合穴がどの腑に対応しているかを示したもので、語呂合わせ「要下足、上位いーよ」で覚えるのが効果的です。

| 腑 | 経穴 | ゴロ |

| 胆の合 | 陽陵泉 | 要 |

| 小腸の合 | 下巨虚 | 下 |

| 胃の合 | 足三里 | 足 |

| 大腸の合 | 上巨虚 | 上 |

| 膀胱の合 | 委中 | 位 |

| 三焦の合 | 委陽 | いーよ |

それぞれの下合穴の特徴を見ていきましょう。

- 陽陵泉(ようりょうせん)[胆の合]:筋肉の痙攣や硬直、側腹部の痛み、胆のう疾患に伴う消化不良などに対応。

- 下巨虚(げこきょ)[小腸の合]:腹部膨満感、下腹部の張り、小腸由来の下痢や消化不良に用いる。

- 足三里(あしさんり)[胃の合]:胃腸虚弱、嘔吐、食欲不振、消化機能低下に対応。養生穴として有名。

- 上巨虚(じょうこきょ)[大腸の合]:便秘・下痢・腹鳴など、大腸の機能異常に使用される。

- 委中(いちゅう)[膀胱の合]:腰痛、坐骨神経痛、排尿困難、頻尿など膀胱系トラブルに応用。

- 委陽(いよう)[三焦の合]:耳鳴り・難聴・浮腫・発熱など、三焦の流通異常による症状に対応。

国家試験では「〇〇の下合穴はどこか」「六腑の中で下合穴があるのは?」などの選択問題として出題されることが多く、六腑の中で下合穴が明確に設定されているのは胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦のみという点を押さえておくことが大切です。

また、上合穴(手にある)に対して、下合穴がすべて下肢に位置する点も出題されやすいポイントです。

実際の臨床では、慢性の腑の病に対して、下合穴+募穴の組み合わせでのアプローチがよく用いられます。

リハビリ現場でも、下肢の運動機能回復や消化・排泄機能の調整に役立つため、経穴の位置と機能の対応関係をしっかり身につけておくと、非常に応用力が高まります。

語呂「要下足、上位いーよ」で暗記し、表と関連づけながら効率よく学習していきましょう。

鍼灸国家試験過去問

第23回-110

八会穴と下合穴の両方に属する経穴はどれか。

- 下巨虚

- 懸鐘

- 足三里

- 陽陵泉

第27回-99

大腸の病変に用いる下合穴はどれか。

- 委陽

- 足三里

- 陽陵泉

- 上巨虚

第30回-123

大腸の下合穴が所属する経脈の経火穴はどれか。

- 崑崙

- 解渓

- 陽渓

- 陥谷

第31回-111

手の三陽経、足の三陽経が交わる交会穴はどれか。

- 三陽絡

- 百会

- 大椎

- 陽交

🌟八脈交会穴

八脈交会穴(はちみゃくこうえけつ)は、奇経八脈のうち、特定の8つの奇経に交会する経穴の組み合わせで構成され、主に上下肢に位置する治療穴として知られています。

これは奇経の中で特に表裏をつなぎ、陰陽のバランスをとる働きがあるとされ、現代においても鍼灸治療の中核を担う応用穴群です。

八脈交会穴は、1つの奇経に対して1つの「宗穴」(そうけつ)と呼ばれる治療穴が対応し、それを陰陽ペアで用いることで、全身の気血の調和を図ります。

特に、婦人科疾患、慢性疾患、自律神経失調症などに対する治療で重宝される組み合わせです。

以下は、それぞれの交会穴の組み合わせとゴロ合わせをまとめた表です。

| 奇経 | 宗穴の組み合わせ | 語呂 |

| 衝脈・陰維脈 | 公孫 × 内関 | 孫が内科で (公孫・内関) |

| 帯脈・陽維脈 | 足臨泣 × 外関 | 泣いている外科医の (足臨泣・外関) |

| 督脈・陽蹻脈 | 後渓 × 申脈 | 誤診で (後渓・申脈) |

| 任脈・陰蹻脈 | 列欠 × 照海 | 裂傷 (列欠・照海) |

語呂合わせは覚えやすく、国家試験対策にも非常に有効です。

たとえば、「孫が内科で(公孫・内関)」と聞けば、衝脈と陰維脈の交会を思い出すことができます。

それぞれの八脈交会穴の臨床的な応用は以下の通りです。

- 公孫 × 内関(衝脈・陰維脈)

消化器疾患、胸腹部の緊張、婦人科系の月経異常や不妊症など。 - 足臨泣 × 外関(帯脈・陽維脈)

側腹部の張り、外感病の初期症状、肩こり、ストレス性疾患。 - 後渓 × 申脈(督脈・陽蹻脈)

脊柱疾患、首肩のこり、腰背部痛、てんかんなど神経系のトラブル。 - 列欠 × 照海(任脈・陰蹻脈)

呼吸器疾患、のどの痛み、女性ホルモンの不調、便秘・冷えなど。

八脈交会穴は「陰と陽のバランス調整」にも優れており、特に自律神経系の不調やホルモンバランスの乱れといった現代病にも適応されやすいのがポイントです。

国家試験では、交会穴の組み合わせを問う選択肢問題が出題されやすいため、「どの奇経にどの宗穴が属するか」をペアで暗記することが重要です。

図や表を併用して、繰り返し視覚的に学習しておくと定着しやすくなります。

また、臨床では背部兪穴や募穴、下合穴などとの併用により、より深い治療が可能となるため、八脈交会穴の理解と活用は東洋医学を実践するうえでの基礎力につながります。

鍼灸国家試験過去問

第7回-121

八総穴の組合せで誤っているのはどれか。

- 公孫 ─── 内関

- 後谿 ─── 申脈

- 列缺 ─── 照海

- 丘墟 ─── 外関

第18回-107

奇経八脈と八総穴との組合せで正しいのはどれか。

- 陰維脈 ─── 外関

- 陽蹻脈 ─── 申脈

- 帯脈 ──── 後谿

- 任脈 ──── 照海

第19回-117

八総穴であって木に属する経穴はどれか。

- 公孫

- 足臨泣

- 大敦

- 申脈

第24回-111

絡穴が八脈交会穴である経脈はどれか。

- 手の少陽経

- 足の少陽経

- 足の太陽経

- 手の太陽経

第25回-105

陽蹻脈の八脈交会穴の部位で正しいのはどれか。

- 内果後下方、踵骨上方、アキレス腱付着部内側前方の陥凹部

- 外果尖の直下、外果下縁と踵骨の間の陥凹部

- 内果尖の下方1寸、内果下方の陥凹部

- 第4・第5中足骨底接合部の遠位、第5指の長指伸筋腱外側の陥凹部

第25回-112

八総穴で督脈の主治穴の部位はどれか。

- 第5中手指節関節尺側の近位陥凹部、赤白肉際

- 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の間、手関節掌側横紋の上方1寸5分

- 長掌筋腱と橈側手根屈筋腱の間、手関節掌側横紋の上方2寸

- 橈骨と尺骨の骨間の中点、手関節背側横紋の上方2寸

第27回-106

八脈交会穴の部位はどれか。

- 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方5寸

- 足内側、内果尖の下方1寸、内果下方の陥凹部

- 足内側、太渓の下方1寸、踵骨隆起前方の陥凹部

- 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方7寸

第29回-110

八脈交会穴が関係する奇経の組合せで正しいのはどれか。

- 陰維脈 ─── 帯脈

- 陽蹻脈 ─── 衝脈

- 陽維脈 ─── 督脈

- 陰蹻脈 ─── 任脈

🌟まとめ:経穴の応用を理解することで国家試験にも臨床にも強くなる!

今回ご紹介した五要穴・五兪穴・四総穴・八会穴・下合穴・八脈交会穴は、すべて国家試験でも臨床でも非常に重要な応用経穴です。

- 五要穴:原・郄・絡・募・兪の5種類の要穴。診断にも治療にも使える基礎知識。

- 五兪穴:経気の流れを反映し、五行との対応を理解すれば応用力が高まる。

- 四総穴:身体の部位に対応する代表治療点。遠隔治療の基本となる穴群。

- 八会穴:臓腑・気血など身体構造ごとの要穴。系統的な治療が可能になる。

- 下合穴:六腑に対応する下肢の重要経穴。実際の消化・排泄器症状に即対応。

- 八脈交会穴:奇経八脈と関係し、陰陽バランスや全身調整に有効。

どの経穴も、単に丸暗記するのではなく、流注や陰陽・五行・奇経との関係性を理解しながら学ぶことで、国家試験の応用問題にも対応しやすくなります。

また、今回のように語呂合わせ・表・図解を活用して覚えることで、より効率よく、そして実際の施術で使える知識として定着していきます。

国家試験では「〇〇に対応する経穴はどれか?」「△△穴の働きは?」といった出題が多いため、関連性・グループごとの暗記と理解をセットで進めましょう。

さらに臨床の現場では、単独の経穴を使うだけでなく、五要穴+募穴+八会穴などを組み合わせた複数の視点でのアプローチが治療効果を高めるポイントになります。

この記事を参考にしながら、ぜひ実践的な経穴の応用力を高め、国家試験合格と現場での活躍につなげてくださいね。