🌟リハビリテーションの概要

身体障がいの種類

身体障がいは、厚生労働省が定める分類により多岐にわたります。中でも多いのが「肢体不自由」であり、これは上肢・下肢・体幹などの運動機能に非進行性の障害がある状態です。たとえば、脳性まひや脊髄損傷後の運動障害が該当します。

| 肢体不自由 障がい者数が最も多い |

上肢・下肢・体幹の非進行性脳原性運動機能障害 |

| 内部障害 増加率が最も多い |

心機能、腎機能、呼吸機能、膀胱直腸機能、小腸、肝機能、免疫機能(HIVなど) |

| 視覚障害 | 視覚情報処理に支障をきたす障がい |

| 聴覚・平衡機能障害 | 聴覚・平衡感覚の障がい |

| 音声・言語・咀嚼機能障害 | 発声、構音、咀嚼に関連する障がい |

なお、18歳以上の在宅身体障がい者において最も多い原因疾患は「脳血管疾患」です。これらの障がいは、リハビリテーションによってQOL(生活の質)を向上させることが可能です。

国際生活機能分類(ICF)

ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)は、WHOが提唱したリハビリの国際的なフレームワークです。「できること(活動)」「関われること(参加)」を重視し、障がいの程度を評価します。

| 分類 | 内容 | 否定的側面 | 治療原則 |

| 心身機能 | 身体系の生理的機能 | 機能障害 | 合併症・局所治療(例:麻痺改善、拘縮予防) |

| 身体構造 | 解剖学的な器官や肢体 | 変形・欠損 | 外科的対応・義肢装着など |

| 活動 | 個人による課題遂行 | 活動の制限 | 補助具や訓練による代償 |

| 参加 | 生活や社会参加 | 参加の制限 | 環境整備・社会支援 |

ICFでは、疾患そのものの治療だけでなく、生活への参加支援が重要視されます。たとえば脳卒中患者の場合、家屋改修や社会制度の活用が参加制限の改善に役立ちます。

ADL(日常生活動作)

ADL(Activities of Daily Living)は、日常生活を自立して送るための基本的な動作のことを指します。主なADLには以下があります:

- 食事

- 移動

- 入浴

- 起居

- 更衣

- 整容

- 排泄

ADLの評価には、以下の指標がよく用いられます。

- バーセル指数:10項目のADL評価で構成。100点満点

- FIM(Functional Independence Measure):ADL+認知機能を18項目で評価

特にリハビリテーションの現場では、FIMスコアを用いて退院判定や在宅復帰支援の指標とします。

リハビリテーションの対象疾患

リハビリテーションの対象となる疾患は多岐にわたります。代表的な疾患を発症頻度と重症度から並べると次のようになります:

- 脳卒中:最も多く、片麻痺・構音障害・高次脳機能障害などを伴う

- 脳外傷:若年層に多く、交通事故などが原因

- 脊髄損傷:四肢麻痺や排泄障害を伴い、長期支援が必要

- 切断:糖尿病や外傷が原因となることが多い

- 関節リウマチ:進行性の関節変形によりADL制限が起こる

- 脳性まひ:小児期からの運動機能障害に対する継続的リハビリが重要

- 神経筋疾患:筋ジストロフィーなど、進行性の場合も多い

これらの疾患に対する早期リハビリテーション介入は、廃用予防と自立支援に大きく貢献します。

リハビリテーションの分類

リハビリテーションは、目的に応じて次の4つに分類されます。

- 医学的リハビリテーション:主に医療機関内で行われ、廃用症候群や二次障害の予防を目的とします

- 教育的リハビリテーション:障がいのある子どもへの特別支援教育が中心です

- 職業的リハビリテーション:就労支援、職業訓練、保護雇用など

- 社会的リハビリテーション:訪問介護、デイサービス、施設支援、バリアフリー化など

これらが連携することで、医療から地域生活への移行がスムーズに行えます。リハビリテーションの本質は、その人らしい生活の再構築にあるといえるでしょう。

第4回-89

障害と対応との組合せで正しいのはどれか。

- 機能・形態障害 ─── 家屋改造指導

- 機能・形態障害 ─── ADL訓練

- 能力低下 ────── 装具の処方

- 能力低下 ────── 麻痺肢の筋力回復訓練

第5回-89

障害とそのアプローチとの組合せで誤っているのはどれか。

- 機能障害 ──── 合併症の予防

- 社会的不利 ─── 家屋改造

- 能力低下 ──── 利き手交換訓練

- 機能障害 ──── 装具による歩行訓練

第7回-89

障害のうち能力低下への対応で誤っているのはどれか。

- ADL訓練

- 家屋改造

- 車椅子処方

- 利き手交換

第8回-89

社会的不利について正しい記述はどれか。

- 段差があり車椅子で公園に入れない。

- 一人で服を着替えることができない。

- 車椅子の操作ができない。

- 麻痺のため手が動かない。

第12回-89

IL運動(自立生活運動)の思想で正しいのはどれか。

- 身の回りのことで他人の助けを借りてはならない。

- 障害者の自己決定には責任と義務を伴う。

- 障害者だけが住む施設内で生活する。

- 職業を身につけることを最高の目標とする。

19回-84

IL運動(自立生活運動)の思想で正しいのはどれか。

- 家族から経済的援助を受ける

- 自己決定権を尊重する

- 障害者施設に入所する

- 日常生活で介助を受けない

第18回-85

国際生活機能分類(ICF)について正しい記述はどれか。

- 各構成要素の因果関係は両方向性である。

- 対象を障害者に限定して作成された分類法である。

- 生活機能とは日常生活動作のことである。

- 個人因子とは健康状態のことである。

第22回-84

国際生活機能分類(ICF)の構成要素で「参加」に該当するのはどれか。

- 屋内手すりの設置

- 麻痺手の回復訓練

- 短下肢装具の作製

- 残存筋の強化

第26回-82

ICFの「活動」に該当するのはどれか。

- 復学

- 障害年金受給

- 家屋改修

- 義足作製

第27回-73

障害モデルとして用いられているのはどれか。

- MMT

- QOL

- ICF

- ADL

第6回-89

内部障害に含まれないのはどれか。

- 腎障害

- 聴覚障害

- 呼吸器障害

- 循環器障害

第9回-89

内部障害はどれか。

- 膀胱直腸障害

- 肢体不自由

- 聴覚言語障害

- 視覚障害

第16回-84

内部障害に含まれるのはどれか。

- そしゃく機能障害

- 小腸機能障害

- 脊髄機能障害

- 高次脳機能障害

第11回-89

身体障害者手帳の交付が最も多いのはどれか。

- 内部障害

- 視覚障害

- 聴覚・言語障害

- 肢体不自由

第21回-84

身体障害者手帳の種類と原因疾患の組合せで正しいのはどれか。

- そしゃく機能障害 ─── 筋萎縮性側索硬化症

- 平衡機能障害 ───── 変形性膝関節症

- 肢体不自由 ────── ベル麻痺

- 内部障害 ─────── パーキンソン病

第15回-84

我が国で身体障害者手帳の対象とならない病態はどれか。

- 失語症

- 片麻痺

- 慢性腎不全

- 記憶障害

第20回-84

身体障害者手帳の交付対象でないのはどれか。

- そしゃく・嚥下機能障害

- 平衡機能障害

- じん臓機能障害

- 高次脳機能障害

第18回-84

身体障害者の分類で割合が増加しているのはどれか。

- 内部障害

- 肢体不自由

- 視覚障害

- 聴覚・言語障害

第14回-87

成人の身体障害者について正しい記述はどれか。

- 肢体不自由障害者の割合が最も高い。

- 嚥下障害は聴覚・言語障害に分類される。

- 糖尿病は内部障害者として分類される。

- 最近では視覚障害者の増加率が最も高い。

第3回-90

コルセットの作製に関与しない職種はどれか。

- 臨床工学技士

- 作業療法士

- 理学療法士

- 義肢装具士

第14回-88

介護支援専門員の業務内容で正しいのはどれか。

- 介護度の認定

- 訪問介護の実施

- 居宅療養管理指導

- ケアプランの策定

第18回-86

医学的リハビリテーションチームを構成するメンバーでないのはどれか。

- ホームヘルパー

- 臨床心理士

- 理学療法士

- ソーシャルワーカー

第26回-86

医学的リハビリテーションで、在宅復帰への対応として積極的に推し進めるべきことはどれか。

- 廃用症候群の予防

- 麻痺の改善

- 職業訓練

- 障害受容への援助

第30回-71

社会的リハビリテーションに該当するのはどれか。

- 職業訓練

- 二次的合併症の予防

- 特別支援教育

- 施設入所支援

第19回-85

在宅ケアとして利用されるのはどれか。

- 脳卒中ケアユニット

- 重度心身障害児病棟

- 通所リハビリテーション施設

- 回復期リハビリテーション病棟

第31回-71

リハビリテーションに重点が置かれている施設はどれか。

- ケアハウス

- 特別養護老人ホーム

- グループホーム

- 介護老人保健施設

第29回-71

介護保険制度による在宅ケアはどれか。

- 就労移行支援

- 通所リハビリテーション

- 地域定着支援

- 共同生活援助

第30回-72

リハビリテーション医療チームのうち、退院後在宅での施設利用を調整する職種はどれか。

- 義肢装具士

- 医療ソーシャルワーカー

- 作業療法士

- 看護師

🌟障害の評価

評価の基本視点と代表的な検査

リハビリテーションの出発点となるのが「障害の評価」です。患者の機能的障害や日常生活能力を把握することで、適切な治療方針を立てることが可能になります。以下は国家試験で頻出の評価項目の一部です。

- 関節可動域(ROM)測定:基本的に他動運動にて行い、関節の柔軟性や拘縮の有無を評価します。

- 徒手筋力テスト(MMT):個別筋ごとの筋力を0~5の6段階で判定します。

- 内田ークレペリン検査:主に注意力・精神作業能力の評価に用いられ、数字の連続計算により作業曲線を分析します。

- バーセルインデックス:食事・排泄・移動など基本的ADL能力を10項目で評価するスコア。

- アシュワーススケール:筋緊張や痙縮の評価に使用され、上位ニューロン障害に伴う痙縮程度を5段階で評価。

- サルコペニア:加齢や疾患に伴う筋肉量・筋力の低下。診断には握力や歩行速度、筋肉量(BIAやDXA法)を指標とします。

これらの評価結果は、回復の進行状況を数値的に示すうえでも重要です。特に、関節可動域と筋力評価は、急性期から生活期まで一貫して活用されます。

徒手筋力テスト(MMT)

MMT(Manual Muscle Testing)は、リハビリの現場や国家試験において非常に重要な評価方法です。筋力の程度を6段階(0~5)で評価し、関節可動域における筋力の発揮度合いや抵抗に対する応答を測定します。

| 筋力 | 定義 | 膝関節伸展 (大腿四頭筋) |

肩関節伸展 | 大殿筋 | 中殿筋 |

|---|---|---|---|---|---|

| 5 | 正常(最大抵抗にも耐えうる) | 腹臥位 | 側臥位 | ||

| 4 | 中等度の抵抗に耐えて可動 | 腹臥位 | 側臥位 | ||

| 3 | 重力に抗して可動(抵抗なし) | 腹臥位 | 側臥位 | ||

| 2 | 重力を除いて可動 | 側臥位 | 側臥位 | ||

| 1 | わずかに筋収縮あり、関節運動なし | 仰臥位 | |||

| 0 | 筋収縮も認められない | 仰臥位 |

評価は、安定した体位で行うことが重要です。たとえば、大殿筋は腹臥位で膝屈曲位、中殿筋は側臥位で膝軽度屈曲位にして評価します。

国家試験では、「重力に抗して動かせるか」「収縮はあるか」「関節運動は起きるか」という評価基準に加え、体位選択の正確性も問われることが多いため、覚えておきましょう。

第1回-89

運動障害の評価法で正しいのはどれか。

- 足関節の基本肢位を90°とするのは誤りである。

- ブルンストロームのステージは末梢性麻痺に対する評価段階である。

- 長谷川式スケールは関節可動域の評価法である。

- 徒手筋力テストは4段階評価法である。

第3回-91

関節運動が重力に抗して全可動域にわたり可能となる最小の筋力はどれか。

- 筋力4

- 筋力3

- 筋力2

- 筋力1

第13回-90

徒手筋力テストにおいて、重力に逆らうことはできないが、重力がなければ動かせる筋肉のグレードはどれか。

- MMT2

- MMT4

- MMT3

- MMT1

第14回-89

大腿四頭筋の徒手筋力テストの際、被検者を側臥位で評価しなければならない筋力はどれか。

- MMT2

- MMT0

- MMT3

- MMT5

第17回-84

徒手筋力テストで筋の収縮はみられるが、関節運動は起こらないのはどれか。

- MMT4

- MMT1

- MMT3

- MMT2

第25回-81

中殿筋のMMTについて正しい組合わせはどれか。

- MMT2 ――― 重力に抗して股関節外転を保持できる。

- MMT3 ――― 中等度の抵抗に抗して股関節外転を保持できる。

- MMT4 ――― 高度の抵抗に抗して股関節外転を保持できる。

- MMT1 ――― 中殿筋に筋収縮がみられる。

第28回-74

徒手筋力テストで正しいのはどれか。

- MMT1では筋収縮が全く認められない。

- MMT4は筋力正常である。

- MMT2では筋収縮はみられるが関節運動は起こらない。

- MMT3では抵抗を加えなければ重力に抗して正常可動域いっぱいに動く。

第1回-61

外転運動で正しいのはどれか。

- 膝関節を伸展させる運動

- 足部を外側方に屈曲する運動

- 手部を背側方に向ける運動

- 肩関節で上肢を正中線から側方に挙げる運動

第6回-90

弛緩性麻痺の評価で適切でないのはどれか。

- 日常生活動作テスト

- 徒手筋力テスト

- 四肢周径の測定

- ブルンストロームのステージ

第7回-63

関節可動域検査の原則で誤っているのはどれか。

- 測定には角度計を用いる。

- 健側と患側とを測定する。

- 自動的可動域で表示する。

- 直立したときの関節の肢位を基本とする。

第8回-92

関節可動域測定で誤っている記述はどれか。

- 股関節の外転は大腿中央線を移動軸とする。

- 膝の屈曲は大腿骨と腓骨との角度を測る。

- 手関節の屈曲は橈骨と第5中手骨との角度を測る。

- 肩の屈曲は肩峰を通る床への垂直線を基本軸とする。

第21回-85

関節可動域測定法について正しい記述はどれか。

- 自動運動で測定する際はその旨を明記する。

- 基本肢位を90度として表示する。

- 10度単位で測定する。

- 筋の短縮をみるには多関節筋を弛緩させる。

第7回-92

日常生活動作として適切でないのはどれか。

- 買物

- 更衣

- 食事

- 歩行

第10回-63

股関節の運動方向でないのはどれか。

- 回内

- 伸展

- 外旋

- 屈曲

第10回-89

関節運動で伸展40°が可能な関節はどれか。

- 股関節

- 肩関節

- 膝関節

- 肘関節

第10回-91

廃用症候群に含まれないのはどれか。

- 褥瘡

- 筋萎縮

- 麻痺

- 関節拘縮

第11回-62

手関節の運動方向に含まれないのはどれか。

- 回内

- 橈屈

- 伸展

- 屈曲

第12回-90

改訂長谷川式簡易知能スケールの質問内容で誤っているのはどれか。

- 数字の逆唱

- 年齢

- 言葉の記憶

- 漢字の読み

第14回-90

ADLに分類されるのはどれか。

- 買い物

- バス乗車

- 整容

- 自動車運転

第15回-85

次の運動の中で関節可動域の角度が最大なのはどれか。

- 股関節外転

- 膝関節伸展

- 肩関節伸展(後方挙上)

- 手関節屈曲(掌屈)

第16回-86

関節可動域の測定基本肢位について誤っている組合せはどれか。

- 肘関節屈曲 ─── 前腕回内位

- 前腕回内 ―――― 肘関節90度屈曲位

- 肩関節外旋 ─── 肘関節90度屈曲位

- 手関節橈屈 ─── 前腕回内位

第16回-87

日常生活動作の評価法の1つであるバーセル・インデックスの評価項目に含まれないのはどれか。

- コミュニケーション

- トイレ動作

- 入浴

- 移乗

第17回-88

高次脳機能障害はどれか。

- 意識障害

- 半側空間無視

- 食欲亢進

- 不眠

第18回-89

下肢のブルンストロームステージで「共同運動がわずかに出現し、痙性が出始める。」のはどれか。

- ステージⅢ

- ステージⅠ

- ステージⅣ

- ステージⅡ

第19回-86

高次脳機能障害とその症状との組合せで正しいのはどれか。

- 失行 ─────── 集中力の低下

- 半側空間失認 ─── 片側の見落とし

- 失語症 ────── 書字が小さくなる

- 相貌失認 ───── 簡単な手指の模倣ができない

第22回-86

ADL評価のFIMにおいて正しいのはどれか。

- 総点は100点である。

- 各項目の点数は0点から10点である。

- 書字の項目がある。

- 認知項目がある。

第26回-87

サルコペニアで必ず減少するのはどれか。

- 循環血流量

- 骨格筋量

- 脂肪量

- 骨密度

第27回-74

FIMに含まれる運動項目はどれか。

- 調理

- 買い物

- 洗濯

- 食事

第29回-73

原発性サルコペニアの発症要因はどれか。

- 悪性腫瘍

- 低栄養

- 廃用性萎縮

- 加齢

第31回-73

FIMの運動項目のうちセルフケアに該当するのはどれか。

- 料理

- 書字

- 整容

- 排便管理

第31回-76

脳卒中に対するブルンストロームステージで「共同運動がわずかに出現し、痙縮が出始める段階」はどれか。

- ステージⅥ

- ステージⅡ

- ステージI

- ステージⅣ

🌟医学的リハビリテーションの概要

回復過程

| 時期 | 特徴 |

| 急性期 | ベッドサイドにて全身状態の安定を図りながら、 早期離床・廃用予防・呼吸訓練(排痰誘導など)を行う。 |

| 回復期 | 集中的な機能回復訓練が中心。 訓練室・リハビリ室にてADL(日常生活動作)訓練や 階段昇降・入浴動作など生活動作訓練を実施。 |

| 生活期 | 在宅・施設にて、再発予防や職業復帰支援、 社会参加支援を中心としたリハビリ。 |

急性期のリハビリテーション

- 良肢位の保持による関節拘縮予防

- 2〜3時間おきの体位変換

- 他動的関節可動域訓練(ROM訓練)

- 起立・座位訓練(離床)による自律神経安定化

- 廃用症候群(筋萎縮・褥瘡・肺炎など)の予防

深部熱に分類されるもの

- 超短波療法:体内の水分や組織を加熱する。

金属インプラント禁忌。 - 極超短波療法:より深部に熱を到達させる。

同様に金属がある場合は禁忌。 - 超音波療法:微細振動により深部加温と組織修復を促進。

リハビリテーションチーム

- リハビリ医:医学的管理、装具処方、訓練指示

- 看護師:排泄・清潔・生活支援、離床サポート

- 理学療法士(PT):運動機能回復、歩行訓練

- 作業療法士(OT):食事・更衣・家事などのADL訓練

- 言語聴覚士(ST):嚥下訓練、構音・失語リハ

- 義肢装具士:装具の作製・調整

- 医療ソーシャルワーカー:退院支援、介護サービス連携

疾患と適応装具

- 正中神経麻痺:対立装具(短対立装具) – 母指対立を補助

- 尺骨神経麻痺:ナックルベンダー – MCP関節の屈曲を補助

- 橈骨神経麻痺:トーマススプリント – 手関節背屈補助

- 腋窩神経麻痺:肩外転装具

- 脛骨神経・総腓骨神経麻痺:短下肢装具

- 脳卒中による下垂足:靴ベラ型短下肢装具

- 変形性膝関節症:足底装具 – 荷重軽減

- 腰椎椎間板ヘルニア:軟性コルセット

第1回-91

筋収縮について誤っているのはどれか。

- 等尺性収縮とは張力を発生するが筋肉の長さは変わらないこと。

- 等張性収縮とは筋肉の長さの変化に応じて張力が等しく発生すること。

- 遠心性収縮とは張力発生の一方で筋肉の長さが長くなること。

- 求心性収縮とは張力を発生しながら筋肉の長さが短くなること。

第1回-92

誤っているのはどれか。

- 紫外線療法は紫外線の化学作用を利用している。

- 水治療法は水の温度、浮力、抵抗などを利用する療法である。

- 超音波療法は一種の温熱療法である。

- 低周波療法は低周波の温熱作用を利用している。

第2回-91

運動療法について正しい記述はどれか。

- 松葉杖は片麻痺の歩行訓練に適している。

- 等尺性運動は等張性運動より筋力増強効果が大きい。

- 運動によって肺活量は増加しない。

- フレンケル体操は慢性関節リウマチのための体操である。

第2回-92

言語障害について誤っている組合せはどれか。

- 感覚性失語症 ─── ウエルニッケの中枢

- 失語症 ────── 左側大脳半球損傷

- 運動性失語症 ─── ブローカの中枢

- 構音障害 ───── 体性感覚野

第4回-67

物理療法について誤っている記述はどれか。

- 水治療法は運動療法に応用される。

- 間欠牽引は骨折の治療に用いられる。

- 低周波療法は鎮痛に用いられる。

- 温熱療法を行う際には知覚障害に注意する。

第4回-92

運動療法について誤っているのはどれか。

- フレンケル体操:協調性訓練

- ボバース法:神経筋再教育

- デローム法:筋力増強訓練

- ブルンストローム法:関節可動域訓練

第4回-93

失語症について誤っている記述はどれか。

- 言語訓練の内容は失語症の種類により異なる。

- 言語訓練には家族の協力をも求める。

- 大脳の劣位半球障害で起こる。

- 運動性失語は発生器官が正常でも起こる。

第5回-90

筋収縮について正しい記述はどれか。

- 等張性収縮はギプス固定中の関節の運動に適している。

- 等張性収縮は等尺性収縮より循環器系へ負担がかかる。

- 等尺性収縮は遠心性収縮と求心性収縮とに分けられる。

- 等張性収縮は等尺性収縮より筋持久力の増大効果がある。

第10回-93

末梢神経麻痺と装具との組合せで適切でないのはどれか。

- 尺骨神経麻痺 ──── ナックルベンダー

- 正中神経麻痺 ──── 短対立副子

- 脛骨神経麻痺 ──── 長下肢装具

- 総腓骨神経麻痺 ─── 短下肢装具

第10回-94

温熱療法の効果で誤っているのはどれか。

- 血液循環の改善

- 痛みの軽減

- 新陳代謝の抑制

- 痙性の抑制

第11回-57

ペースメーカーを装着した患者に禁忌となるのはどれか。

- 低周波鍼通電

- 灸

- マッサージ

- 指圧

第11回-90

種々の手段を用い、応用動作の向上や社会適応能力の回復を目的として行われるのはどれか。

- 作業療法

- 理学療法

- ソーシャルワーク

- 心理療法

第12回-96

神経麻痺と装具との組合わせで正しいのはどれか。

- 正中神経麻痺 ──── 長対立副子

- 大腿神経麻痺 ──── 短下肢装具

- 尺骨神経麻痺 ──── コックアップスプリント

- 総腓骨神経麻痺 ─── PTB免荷装具

第13回-92

下肢の筋緊張が増強しないのはどれか。

- 頚髄不全麻痺

- 痙直型脳性麻痺

- パーキンソン病

- 腰椎椎間板ヘルニア

第13回-93

病態と装具との組合せで正しいのはどれか。

- 外反母趾 ───── 長下肢装具

- 脳卒中片麻痺 ─── PTB装具

- 正中神経麻痺 ─── コックアップスプリント

- 腰椎圧迫骨折 ─── 体幹装具

第14回-63

低エネルギーレーザー療法の目的でないのはどれか。

- 疼痛の緩和

- 光凝固作用

- 炎症の軽減

- 創傷治癒促進

第15回-87

痙縮の理学療法として有効でないのはどれか。

- 温熱療法

- 拮抗筋の収縮

- 痙縮筋の筋力増強

- 痙縮筋の持続伸張(ストレッチ)

第15回-88

短下肢装具が用いられるのはどれか。

- 総腓骨神経麻痺

- 変形性膝関節症 下

- 腿切断

- 閉塞性動脈硬化症

第15回-90

ウェルニッケ失語で正しいのはどれか。

- 見当識障害

- 麻痺性構音障害

- 流暢な発話

- 聴覚の異常

第19回-87

義手の構造とパーツとの組合せで正しいのはどれか。

- 装飾義手 ──── ケーブル

- 筋電義手 ──── ハーネス

- 作業用義手 ─── ハンマー

- 能動義手 ──── 電動ハンド

第20回-87

嚥下機能障害に対するスクリーニングとして用いられる検査はどれか。

- 胸部単純エックス線検査

- 水飲みテスト

- 嚥下造影検査

- 血清CRP

第20回-88

深部組織への温熱効果が最も高い物理療法はどれか。

- 紫外線療法

- 赤外線療法

- 低周波療法

- 超音波療法

第23回-81

温熱療法はどれか。

- 低周波電気療法

- 紫外線療法

- 極低温法

- 極超短波療法

第24回-81

標準失語症検査においてブローカ失語の正解率が最も低い項目はどれか。

- 聴く

- 復唱

- 話す

- 読む

第25回-82

車いすのタイプで、起立性低血圧発作のある場合に用いるのはどれか。

- スポーツタイプ

- リクライニングタイプ

- スタンダードタイプ

- トラベラータイプ

第25回-85

体内力源式上腕義手について正しいのはどれか。

- 力源は患側の肩の力を利用する。

- ケーブルによって力が伝達される。

- 操作の練習は主に理学療法士によって行われる。

- 手先具を動かす場合は肘継ぎ手の固定を解除する。

第25回-88

短対立装具の適応となるのはどれか。

- 腋窩神経麻痺

- 尺骨神経麻痺

- 橈骨神経麻痺

- 正中神経麻痺

第26回-83

腰痛体操はどれか。

- クラップ体操

- マッケンジー体操

- バージャー体操

- フレンケル体操

第28回-85

前腕義手のうち能動義手の特徴はどれか。

- ケーブルでフックを開閉する。

- 四辺形ソケットを用いる。

- 装飾が主な目的である。

- モーターで動作をコントロールする。

第29回-74

失語症の分類で、自分の考えていることを言語でうまく表現できず、発話が非流暢的で、復唱も障害されるのはどれか。

- 運動性失語

- 伝導失語

- 感覚性失語

- 全失語

第30回-78

下腿義足のうち膝蓋靱帯で体重を支持し、懸垂をカフベルトで行うのはどれか。

- 在来式

- KBM式

- PTB式

- ライナー式

第31回-74

リハビリテーション治療に携わる職種と内容の組合せで正しいのはどれか。

- 義肢装具士 ――― 義足での歩行訓練

- 作業療法士 ――― 利き手交換訓練

- 理学療法士 ――― 嚥下訓練

- 看護師 ――――― 食事用自助具の作製

🌟運動学

歩行終期

- 立脚期(60%)

1歩行サイクルの約60%を占める。

・踵接地

・足底接地

・立脚中期(全足接地・反対膝屈曲)

・踏切期(踵離れ・足尖離地) - 遊脚期(40%)

・加速期

・遊脚中期

・減速期 - 二重支持期(15~25%)

両足が地面に接している期間。

・速度が速くなるほど短縮される。 - 歩隔:一側の踵と他足の踵との間の距離。安定性の指標。

重心線と歩行時の重心軌道

- 重心線:耳垂 ⇒ C1 ⇒ C7 ⇒ T10 ⇒ L5 ⇒ 仙骨前方 ⇒ 股関節後方(大転子中心) ⇒ 膝関節前方 ⇒ 踵と中足骨頭間を通る。

- 骨盤の傾き:遊脚側の骨盤が軽度下がる。

- 骨盤の左右移動:立脚側に重心が移る。

- 骨盤の回旋:遊脚側が前方へ回旋し、歩幅の確保を助ける。

- 膝関節の動き:立脚中期で約15度屈曲。

- 足関節と膝の連動:

・踵接地→膝伸展

・足底接地→膝屈曲

・立脚中期→膝再伸展

・踏切→膝屈曲

第5回-92

正しい立位のとき重心線が通る身体部位で誤っているのはどれか。

- 外果

- 外果

- 大転子

- 肩峰

- 膝関節後面

第6回-91

正常立位姿勢のとき矢状面で人体の重心線が通過する部位として誤っているのはどれか。

- 膝関節の前方

- 第2仙椎の少し前方

- 股関節の前方

- 乳様突起付近

第20回-89

上肢の屈筋共同運動で正しい組合せはどれか。

- 肘関節 ─── 屈曲

- 肩関節 ─── 内旋

- 前腕 ──── 回内

- 肩甲帯 ─── 下制

第25回-83

一生続く姿勢反射はどれか。

- パラシュート反射

- 非対称性緊張性頸反射

- 自動歩行

- モロー反射

第2回-90

手の内在筋はどれか。

- 虫様筋

- 指伸筋

- 浅指屈筋

- 深指屈筋

第8回-90

股関節について誤っている記述はどれか。

- 正常の頸体角は約120~130度である。

- ハムストリングスは屈曲に作用する。

- 屈曲角度は膝の伸展時より屈曲時の方が大きい。

- 大腿骨頭の約2/3は寛骨臼の中にある。

第9回-90

手根管を通過しないのはどれか。

- 深指屈筋腱

- 浅指屈筋腱

- 正中神経

- 尺骨神経

第10回-90

肩の腱板を形成しない筋はどれか。

- 棘上筋

- 小円筋

- 大円筋

- 肩甲下筋

第10回-96

トーマステストの目的はどれか。

- 腰部神経根圧迫の有無

- 腸腰筋拘縮の有無

- 背筋の緊張の有無

- ハムストリングス短縮の有無

第16回-88

膝関節で誤っている記述はどれか。

- 伸展運動の最終時期に、大腿骨に対して脛骨は外旋する。

- 外側側副靭帯は膝関節の外反を防ぐ。

- 屈伸運動では、ころがり運動と滑り運動を伴う。

- 前十字靭帯は大腿骨に対する脛骨の前方移動を防ぐ。

第17回-85

足の内側縦アーチを構成する骨で誤っているのはどれか。

- 第1中足骨

- 踵骨

- 立方骨

- 舟状骨

第17回-86

肩関節の外転運動で誤っている記述はどれか。

- 腱板は上腕骨頭を肩甲骨関節窩に保持、安定させる。

- 肩甲骨と肩甲上腕関節の動きの割合はおよそ2対1である。

- 肩甲骨は上方回旋する。

- 鎖骨が同時に動く。

第19回-88

肩甲上腕リズムで正しいのはどれか。

- 肩甲骨上方回旋60度 ・ 肩関節外転30度

- 肩甲骨上方回旋30度 ・ 肩関節外転60度

- 肩甲骨上方回旋15度 ・ 肩関節外転75度

- 肩甲骨上方回旋75度 ・ 肩関節外転15度

第22回-88

強制呼気に作用する筋で正しいのはどれか。

- 大胸筋

- 内肋間筋

- 横隔膜

- 胸鎖乳突筋

第23回-82

膝関節について正しいのはどれか。

- 前十字靭帯は脛骨の前方移動を制限する。

- 最大屈曲位では固定される。

- 大腿二頭筋を内側ハムストリングスと呼ぶ内側側副靭帯は伸展位でゆるむ。

第27回-81

呼吸補助筋はどれか。

- 頭板状筋

- 三角筋

- 大菱形筋

- 胸鎖乳突筋

第30回-75

スプーンを持ってスープを口に運ぶ際、前腕と手関節の運動方向の組合せで最も適切なのはどれか。

- 前腕回内 ――― 手関節伸展

- 前腕回外 ――― 手関節屈曲

- 前腕回外 ――― 手関節伸展

- 前腕回内 ――― 手関節屈曲

第31回-75

肩関節の回旋運動について正しいのはどれか。

- 棘下筋は内旋に働く。

- 小円筋は内旋に働く。

- 大胸筋は外旋に働く。

- 肩甲下筋は内旋に働く。

第1回-90

正常歩行の周期について誤っているのはどれか。

- 立脚期と遊脚期の時間的割合は6対4である。

- 立脚中期には全体重が一方の足にかかる。

- 両足が遊脚期になる時がある。

- 歩行周期には立脚期と遊脚期とがある。

第4回-90

歩行周期の遊脚相に含まれるのはどれか。

- 踏み切り

- 踵接地

- 足底接地

- 加速期

第6回-92

歩行について誤っている記述はどれか。

- 二重支持期がない場合は走行となる。

- 1サイクルは2歩に相当する。

- 重心の軌跡はサインカーブを描く。

- バランスの悪い人は歩隔が狭くなる。

第7回-91

効率の良い歩き方の特徴はどれか。

- 重心は水平に移動する。

- 骨盤は回旋しない。

- 骨盤は左右に移動する。

- 立脚中期で膝関節は屈曲しない。

第8回-91

正常歩行において遊脚期に活動がみられない筋はどれか。

- ヒラメ筋

- 腸腰筋

- 前脛骨筋

- 大腿四頭筋

第9回-91

正常歩行周期について誤っている記述はどれか。

- 立脚期と遊脚期の比率は6対4である。

- 重心が最も低くなるのは立脚中期である。

- 一側の膝関節は屈曲と伸展をそれぞれ2回行う。

- 骨盤の回旋は重心の上下動を小さくする。

第11回-92

歩行時の重心移動を滑らかにする身体の仕組みで誤っている記述はどれか。

- 骨盤が立脚側に側方移動する。

- 立脚中期に膝関節が屈曲する。

- 遊脚側の骨盤が前方に回旋する。

- 遊脚側の骨盤が挙上する。

第12回-91

正常歩行の立脚中期から後期にかけて強く収縮する筋はどれか。

- ハムストリングス

- 下腿三頭筋

- 前脛骨筋

- 大腿四頭筋

第13回-60

通常の平地歩行における歩行周期で立脚相の占める割合はどれか。

- 20%

- 60%

- 40%

- 80%

第16回-89

正常歩行周期において二重支持期の割合として正しいのはどれか。

- 60%

- 5%

- 40%

- 20%

第17回-87

歩幅が一定のまま歩行率(ケイデンス)が増加したときの正しい記述はどれか。

- 歩隔が小さくなる。

- 歩行周期における二重支持期の割合は変化しない。

- 1歩行周期の時間が長くなる。

- 歩行速度が上がる。

第24回-82

正常歩行について正しいのはどれか。

- 一側の踵接地からつま先離れまでを1歩という。

- 歩行速度が遅くなると二重支持期は短くなる。

- 一側の踵と他側のつま先との間の距離を歩隔という。

- 1歩行周期に一側の膝関節は2回屈曲する。

第28回-82

正常歩行のサイクルで正しいのはどれか。

- 二重支持期は40%である。

- 遊脚相が立脚相より時間が長い。

- 立脚相で膝関節は1回屈曲する。

- 立脚中期に全足接地をする。

第3回-92

異常歩行について正しい記述はどれか。

- 疼痛性跛行では患側の立脚相の時間が長くなる。

- 小きざみ歩行は筋ジストロフィー症にみられる。

- 脚長差が3cm以内であれば異常は目立たない。

- 脳卒中片麻痺では足の内側から接地する。

第4回-91

異常歩行と原因との組合せで誤っているのはどれか。

- アヒル歩行 ──── 筋ジストロフィー

- こきざみ歩行 ─── パーキンソン病

- 酩酊歩行 ───── 小脳疾患

- 鶏歩 ─────── 股関節脱臼

第5回-93

トレンデレンブルグ歩行の原因となる筋はどれか。

- 大腿四頭筋

- 前脛骨筋

- 大殿筋

- 中殿筋

第21回-88

異常歩行とその原因疾患との組合せで正しいのはどれか。

- トレンデレンブルグ歩行 ─── 変形性膝関節症

- 痙性歩行 ────────── ギラン・バレー症候群

- 小刻み歩行 ───────── パーキンソン病

- 失調性歩行 ───────── 脊髄損傷

第22回-85

小脳性失調の所見として正しいのはどれか。

- はさみ脚歩行

- 構音障害

- ロンベルグ徴候陽性

- 羽ばたき振戦

第30回-73

疾患と異常歩行の組合せで正しいのはどれか。

- パーキンソン病 ―――― 酩酊歩行

- 腰部脊柱管狭窄症 ――― 間欠跛行

- 脊髄小脳変性症 ―――― 分回し歩行

- 脳卒中片麻痺 ――――― 小刻み歩行

🌟脳卒中のリハビリテーション

ブルンストロームリカバリーステージ

ブルンストロームステージは、脳卒中によって麻痺が生じた患者の回復段階を6段階に分類する評価法です。

回復過程の中で見られる筋緊張(痙性)の変化や、運動パターンの回復度合いを捉えることができます。

| ステージ | 運動 | 麻痺の状態 |

|---|---|---|

| Ⅰ | 随意運動はまったくみられない | 弛緩性麻痺 |

| Ⅱ | わずかに共同運動が出現、連動反応が誘発される | 痙性が出現 |

| Ⅲ | 随意的な共同運動(屈曲・伸展パターン)可能 | 痙性が最も強い状態 |

| Ⅳ | 共同運動パターンからの逸脱が可能(分離運動) | 痙性が軽減 |

| Ⅴ | 分離運動が向上し、複雑な動きが可能 | 痙性がほぼ消失 |

| Ⅵ | 随意的な分離運動が正常に近い形で行える | 痙性消失 |

リハビリでは、このステージごとの特性に応じた訓練を行い、段階的な機能回復を目指します。

肩手症候群(CRPS)

- 反射性交感神経障害(RSD)の一種で、複合性局所疼痛症候群(CRPS)にも分類される。

- 脳卒中後、麻痺側の肩・手に疼痛・浮腫・筋委縮・関節拘縮などがみられる。

- 早期からの予防的対応が重要。特に肩関節のサポートや手のポジショニングに注意。

- 治療法:

・疼痛のない範囲での他動運動・自動運動

・弾性包帯での圧迫療法

・水治療(温浴や水中運動)

・星状神経節ブロックなどの神経ブロック療法

第1回-94

脳血管障害で誤っているのはどれか。

- 拘縮の予防または治療のために関節可動域訓練が必要である。

- 知覚および視覚に障害のない失認症がある。

- 失語症は発声器官の麻痺による。

- 弛緩性麻痺に始まり次第に痙性麻痺になることが多い。

第2回-93

脳卒中後片麻痺について正しい記述はどれか。

- 関節可動域訓練によって肩関節の亜脱臼が起こりやすい。

- 痙性の出現によって内反尖足が起こる。

- 麻痺の程度と排尿障害の程度とは無関係である。

- 片麻痺からは骨粗しょう症にならない。

第3回-93

脳卒中後遺症について正しい記述はどれか。

- 麻痺側肩関節に亜脱臼が起こる。

- 発症初期から強い痙性麻痺が起こる。

- 左片麻痺に失語症が起こる。

- 右片麻痺に失認症が起こる。

第3回-94

脳卒中患者の背臥位における良肢位保持について正しい記述はどれか。

- 股関節は内旋外旋中間位とする。

- マットレスは柔らかいものとする。

- 足関節は底屈位とする。

- 肩甲帯を後方に引く。

第5回-91

脳卒中患者の動作について正しい記述はどれか。

- 衣服を脱ぐときは健側から行う。

- 階段は健側から降りる。

- ベッドから起きるときは患側を下にして行う。

- ベッドからの移乗では車椅子を患側に置く。

第5回-95

脳卒中患者の合併症はどれか。

- 肩手症候群

- 視床痛

- けいれん

- 失語症

第6回-93

脳卒中の障害で誤っている記述はどれか。

- 多発性梗塞は痴呆の原因となる。

- 嚥下障害は肺炎の原因となる。

- 肩手症候群は上肢痛の原因となる。

- 舌、口唇の麻痺は失語症の原因となる。

第7回-93

脳卒中の回復に関して誤っている記述はどれか。

- 上肢の回復予後は一般に悪い。

- ホームプログラムは機能維持に有用である。

- ブルンストロームのステージに従って回復する。

- 発症後6か月ごろから回復が著明となる。

第8回-93

脳卒中片麻痺患者のリハビリテーションについて誤っている記述はどれか。

- 弛緩性麻痺の期間が長いと到達レベルは低い。

- 家屋の構造を知る必要がある。

- 発症後6か月で完結させる。

- 介助の軽減は目的の一つとなる。

第9回-92

片麻痺の理学療法で正しい記述はどれか。

- マット上で膝立ち訓練を行う。

- 浴槽へは患側下肢から入る。

- 杖歩行では杖の次に健側下肢を前に出す。

- 立位保持は膝の過伸展を利用する。

第10回-95

脳卒中急性期の背臥位での良肢位として誤っているのはどれか。

- 股関節を内外旋中間位にする。

- 患側肩甲帯を前に出す。

- 両骨盤を水平にする。

- 枕を高めにする。

第11回-94

脳卒中による右片麻痺患者にみられる症状で誤っているのはどれか。

- 両眼での右側視野の欠損

- 右上下肢の知覚障害

- 失語症

- 左半側空間失認

第12回-92

脳卒中のリハビリテーションで正しい記述はどれか。

- 意識障害が強い患者では関節可動域訓練は禁忌である。

- 坐位が安定していなくても歩行訓練を開始する。

- 歩行が自立していなくてもセルフケア訓練を開始する。

- 下肢麻痺が共同運動レベルでは装具歩行ができない。

第13回-61

良肢位で誤っているのはどれか。

- 膝関節伸展0度

- 手関節伸展(背屈)10度

- 肘関節屈曲90度

- 足関節屈曲(底屈)10度

第13回-93

病態と装具との組合せで正しいのはどれか。

- 腰椎圧迫骨折 ─── 体幹装具

- 脳卒中片麻痺 ─── PTB装具

- 正中神経麻痺 ─── コックアップスプリント

- 外反母趾 ───── 長下肢装具

第14回-91

長期臥床でみられやすい拘縮として誤っているのはどれか。

- 足関節屈曲(底屈)

- 股関節屈曲

- 肩関節屈曲

- 膝関節屈曲

第16回-85

脳梗塞において運動負荷が禁忌となるのはどれか。

- 上室性期外収縮

- 収縮期血圧150mmHg

- 安静時心拍数90/分

- 拡張期血圧120mmHg

第17回-89

脳卒中片麻痺患者への歩行指導について正しい記述はどれか。

- 見守り歩行では介助者は患者の健側に位置する。

- 歩行訓練開始時に歩行器を使用させる。

- 感覚障害が強い患者にはプラスチック製短下肢装具を使用させる。

- 3動作歩行では杖をついた後は患側下肢を前に出させる。

第18回-88

脳卒中片麻痺患者に用いる装具はどれか。

- 腰椎装具

- 股関節装具

- 免荷装具

- 短下肢装具

第19回-89

脳卒中のリハビリテーションで、国際障害分類(ICIDH)で定義された能力低下に対して行うのはどれか。

- 関節可動域訓練

- 持久性訓練

- 利き手変換訓練

- 麻痺側促通訓練

第19回-90

脳卒中急性期における良肢位で正しいのはどれか。

- 肩関節外転

- 手関節掌屈

- 手指伸展

- 足関節底屈

第20回-90

肩手症候群の症状で最も適切なのはどれか。

- 手掌のしびれ

- 手背の腫脹

- 肩関節亜脱臼

- 手指末端の壊死

脳卒中片麻痺患者に用いる装具はどれか。

- 金属支柱付膝装具

- 股関節外転装具

- 靴べら式短下肢装具

- PTB式免荷装具

第21回-89

脳卒中片麻痺患者の対応で適切な記述はどれか。

- 麻痺側の肩関節亜脱臼は徒手的整復を行う。

- 患側の可動域訓練では素早く関節を動かす。

- 杖の高さは床から臍部の高さまでとする。

- 利き手が完全麻痺の場合は利き手交換訓練を行う。

第22回-87

片麻痺患者が使う自走式車いすで両手駆動から変更すべき構造はどれか。

- 麻痺側のブレーキレバーを短くする。

- 背もたれの高さを低くする。

- 座面の高さを低くする。

- 駆動輪の直径を小さくする。

第22回-89

脳卒中のリハビリテーション中に起こる骨折の特徴で正しいのはどれか。

- 失語症の合併で起こりやすい。

- 抗血栓剤の内服で起こりやすい。

- 健側下肢が多い。

- 半側空間無視の合併で起こりやすい。

第23回-83

脳卒中の左大脳半球損傷でよくみられる障害はどれか。

- 球麻痺

- 左半側空間無視

- 失語症

- 左片麻痺

第24回-83

脳卒中の肩手症候群に対するリハビリテーションで正しいのはどれか。

- 頸椎牽引が有効である。

- 温熱療法は禁忌である。

- 関節可動域訓練は禁忌である。

- 星状神経節ブロックが有効である。

第25回-84

右大脳半球の脳卒中でよくみられるのはどれか。

- 球麻痺

- 失語症

- 右片麻痺

- 左半側空間無視

第26回-85

疾患と装具の組合せで誤っているのはどれか。

- 脳梗塞 ――――――――― 短下肢装具

- 腰椎椎間板へルニア ――― 軟性コルセット

- 総腓骨神経麻痺 ――――― 長下肢装具

- 変形性膝関節症 ――――― 足底装具

第27回-82

球麻痺の原因となる病巣はどれか。

- 前頭葉

- 海馬

- 小脳半球

- 延髄

第28回-73

脳卒中の急性期リハビリテーションについて正しいのはどれか。

- ベッド上でのポジショニングは必要ない。

- 神経症状の増悪がある場合には動作を伴う訓練は行わない。

- 起立性低血圧に対する配慮は必要ない。

- 歩行訓練で長下肢装具を用いることはない。

第28回-83

脳卒中片麻痺患者の動作について正しいのはどれか。

- ベッドでの起き上がりは患側を下にする。

- 階段は患側から上がる。

- 衣服を着るときは健側から行う。

- 歩行時には杖を健側で持つ。

第30回-76

脳卒中片麻痺患者の生活期に最も多く使用されている装具はどれか。

- 長下肢装具

- 膝関節装具

- 短下肢装具

- 体幹装具

第30回-83

「65歳の男性。左片麻痺と意識障害を生じた。頭部CT検査にて右被殻出血と診断され、保存的治療を受けた。リハビリテーションの評価において視覚の見落としが著明であった。」 本患者の高次脳機能障害はどれか。

- 記憶障害

- 失行

- 遂行機能障害

- 注意障害

第30回-84

「65歳の男性。左片麻痺と意識障害を生じた。頭部CT検査にて右被殻出血と診断され、保存的治療を受けた。リハビリテーションの評価において視覚の見落としが著明であった。」 適切な対応はどれか。

- メモをとるように勧める。

- 周囲の人が動作を促す。

- 同時に複数の課題をさせない。

- 段差に気を付けるように指導する。

第31回-83

「68歳の女性。右利き。右片麻痺を生じ病院に救急搬送された。MRI検査にて左中大脳動脈領域の脳梗塞と診断され、保存的治療を受けた。」 本患者の症状で最もみられるのはどれか。

- 注意障害

- 失語症

- 失調症

- 左半側空間無視

第31回-84

「68歳の女性。右利き。右片麻痺を生じ病院に救急搬送された。MRI検査にて左中大脳動脈領域の脳梗塞と診断され、保存的治療を受けた。」 重度の片麻痺が続いた場合に行うADL訓練として最も適切なのはどれか。

- 箸を使った食事動作

- 利き手交換

- 両上肢での更衣

- 両手での洗顔

🌟脊髄損傷のリハビリテーション

損傷機能レベル

脊髄損傷では、損傷高位(C3~L3)に応じて獲得できる運動機能やADLレベルが異なります。

以下は各レベルごとの概要です。

| 損傷高位 | 獲得される運動 | 可能な動作 | 到達ADL | 車椅子 |

|---|---|---|---|---|

| C3以上 | 頸部屈曲・回旋、肩甲骨挙上 | 全介助 自発呼吸不可 → 人工呼吸器が必要 |

マウススティックでの意思伝達 | × |

| C4 | 横隔膜による呼吸、肩のすくめ動作 | 全介助、装具併用で食事動作 | 顎操作による電動車椅子可能 | 電動 |

| C5 | 肩:屈曲・伸展・外転、肘:屈曲 | BFO装具+自助具で食事や整容の一部 | BFOを用いた上肢動作 | 電動 |

| C6 | 手関節背屈 | つまみ・更衣・寝返り・排泄・運転可能 トランスファーボードによる移乗も可 |

部分自立 | ノブ・滑り止め付き |

| C7 | 肘伸展、手掌屈、指伸展 | ADL自立・プッシュアップ・移乗自立 体位変換・坂道・段差対応 |

自立レベル | スタンダード |

| C8 | 指屈曲 | 握力・つまみ動作が可能 | 車椅子でADL自立 | スタンダード |

| Th1 | 上肢正常 | 自由な車椅子操作 | — | スタンダード |

| Th12 | 骨盤挙上 | 長下肢装具+松葉杖での歩行、腹筋による車椅子操作 | — | スタンダード |

| L3 | 股関節屈曲・膝関節伸展 | 短下肢装具による歩行可 | — | — |

BFO装具

第11回-95

頸髄損傷急性期にみられない症状はどれか。

- 発汗障害

- 弛緩性運動麻痺

- 腸閉塞

- 反射性排尿

第14回-92

頸髄損傷の症状で誤っているのはどれか。

- 観念運動失行

- 起立性低血圧

- 関節異所性骨化

- 体温調節障害

第9回-94

頸髄損傷患者の障害でないのはどれか。

- 失禁

- 肺活量低下

- 四肢麻痺

- 嚥下障害

第31回-77

第5頸髄節残存の頸髄損傷患者に可能な動作はどれか。

- 手関節背屈

- 肩関節外転

- 手指屈曲

- 肘関節伸展

第7回-95

C6損傷(第7頸髄節以下の損傷)の患者ができない動作はどれか。

- 起立動作

- 寝返り動作

- 坐位保持

- 移乗動作

第20回-91

第6頸髄レベルの脊髄損傷患者の合併症とその対応との組合せで正しいのはどれか。

- 自律神経過反射 ─── 下肢挙上

- うつ熱 ─────── 解熱剤投与

- 尿路感染 ────── 間欠導尿

- 殿部褥瘡 ────── プッシュアップ

第4回-94

第6頚髄節まで機能残存の脊髄損傷患者が可能な動作で誤っているのはどれか。

- 肘の屈曲

- 手指の屈曲

- 肩の外転

- 手関節の背屈

第23回-84

第6頸髄節残存の頸髄損傷患者が行えるADLはどれか。

- プッシュアップを用いた座位移動

- 両松葉杖使用での大振り歩行

- 機能的把持装具を用いたつまみ動作

- スプリングバランサーを用いた食事動作

第29回-77

C6完全麻痺の脊髄損傷患者が目標とするADLとして正しいのはどれか。

- 坂道での車椅子駆動の自立

- 移乗動作の自立

- 環境制御装置の利用

- 人工呼吸器からの離脱

第24回-84

第7頸髄節残存の脊髄損傷後に生じる合併症とその対応の組合せで最も適切なのはどれか。

- 殿部褥瘡 ―――――― プッシュアップ

- 排尿障害 ―――――― 持続留置カテーテル

- 自律神経過反射 ――― 下肢弾性ストッキング

- 起立性低血圧 ―――― 座位保持

第27回-83

C7完全麻痺の脊髄損傷者が目標とするADLとして正しいのはどれか。

- 人工呼吸器からの離脱

- 歩行の獲得

- BFOによる食事動作の自立

- 車椅子駆動の自立

第17回-90

胸髄レベルの脊髄損傷完全麻痺患者について正しい記述はどれか。

- 下肢の筋緊張が低下する。

- 横隔膜麻痺がある。

- 移動には電動車いすが必要である。

- 排便障害がみられる。

第3回-95

上位胸髄の脊髄損傷患者の訓練として適切でないのはどれか。

- 四点歩行

- プッシュアップ

- キャスター上げ

- 移乗動作

第2回-95

脊髄損傷について誤っている記述はどれか。

- 褥瘡の予防が必要である。

- プッシュアップ訓練が必要である。

- 頸髄損傷では大振り歩行訓練が必要である。

- 尿路管理が必要である。

脊髄損傷完全麻痺について正しい組合せはどれか。 (はき第13回-94)

- 第3頚髄レベル ─── 人工呼吸器

- 第7頚髄レベル ─── 電動車いす

- 第12胸髄レベル ─── 短下肢装具

- 第3胸髄レベル ─── 長下肢装具

第22回-90

脊髄損傷患者に生じる自律神経過反射で正しいのはどれか。

- 損傷部位以下の反射が消失する。

- 起立性低血圧を生じる。

- 尿の膀胱内貯留が誘因となる。

- 腰髄損傷患者に生じる。

第12回-94

脊髄損傷による膀胱直腸障害でないのはどれか。

- 失禁

- 無尿

- 尿閉

- 便秘

第6回-94

脊髄損傷患者の排尿について誤っている記述はどれか。

- 持続カテーテル管理を第一目標とする。

- 脊髄排尿中枢は仙髄にある。

- 弛緩性膀胱では用手圧迫により行う。

- 残尿は尿路感染の原因となる。

第8回-94

脊髄損傷の理学療法で誤っているのはどれか。

- 下位腰髄損傷では実用的な歩行を目指す。

- 1日2回の体位変換を行う。

- 呼吸訓練を行う。

- 褥瘡予防にプッシュアップを行う。

第1回-96

脊髄損傷患者の訓練で正しいのはどれか。

- 腰髄損傷では歩行訓練ができる。

- 頸髄損傷ではベッドと車椅子との移乗動作は無理である。

- 自動車の運転は勧められない。

- 起立時に血圧があがりやすいので注意する。

第21回-90

脊髄損傷による完全対麻痺患者に対する社会復帰支援で正しいのはどれか。

- 電動車いすでの屋外移動

- 入浴サービスの手配

- 自動車運転免許の取得

- 下肢装具での実用歩行

第26回-84

脊髄損傷において、肘の伸展によるプッシュアップが可能となる脊髄節残存高位はどれか。

- C5

- C4

- C6

- C7

第28回-84

脊髄損傷の損傷レベルとkey muscle(主たる残存筋)の組合せで正しいのはどれか。

- C5 ─── 上腕三頭筋

- L3 ─── 腸腰筋

- C8 ─── 深指屈筋

- L4 ─── 下腿三頭筋

第29回-85

「75歳の男性。脚立から落下し、手足が動かなくなった。非骨傷性脊髄損傷と診断され入院した。肘関節の屈曲は可能、手関節の伸展と屈曲および肘関節の伸展は不能であった。」 本患者の脊髄節残存高位はどれか。

- C7

- C5

- C6

- C8

第29回-86

「75歳の男性。脚立から落下し、手足が動かなくなった。非骨傷性脊髄損傷と診断され入院した。肘関節の屈曲は可能、手関節の伸展と屈曲および肘関節の伸展は不能であった。」 退院時には屋内歩行が可能となったが、箸がうまく使えなかった。退院の準備として正しいのはどれか。

- 食事に対する自助具の作製

- 長下肢装具の作製

- 歩行ロボットの導入

- 意思伝達装置の導入

第30回-77

脊髄損傷患者に生じる自律神経過反射について正しいのはどれか。

- 血圧上昇にはまず降圧薬を投与する。

- 便秘が原因となる。

- 腰髄損傷患者にみられる。

- 頻脈を生じる。

🌟切断のリハビリテーション

義手・義足

| 切断 | 義肢 | 特徴 |

|---|---|---|

| 上腕切断 | 上腕義手 | 肩の屈曲・伸展動作による能動義手操作 |

| 前腕切断 | 前腕義手 | 最も多い上肢切断、両手動作が可能 |

- 装飾義手:ゴム・ビニール・シリコン製で見た目を重視

- 能動義手:上肢帯や体幹の動きを使ってケーブル操作

- 作業用義手:手先具に鎌・ハンマーなどを装着

- 筋電義手:筋電位を利用し、意志で操作可能

| 切断 | 義肢 | 特徴 |

|---|---|---|

| 股切断 | カナダ式切股義足 | — |

| 大腿切断 | 大腿義足(吸着式四辺形ソケット) | 術後の浮腫や筋萎縮が起こりやすい |

| 膝切断 | 膝義足 | 断端荷重が可能 |

| 下腿切断 | PTB下腿義足 | 最も多い切断部位 |

| サイム切断 | サイム義足 | 断端荷重が容易 |

- 単軸足:足関節の底背屈が可能

- 多軸足:底背屈+内外反・回旋の動きが可能

- エネルギー蓄積型足部:踵接地時にエネルギー蓄積 → 踵離れで放出

- 下腿義足:膝蓋靱帯支持+カフベルト懸垂(PTB式)

- 大腿義足:座骨支持の四辺形ソケットが主流

- 断端訓練

- 断端圧迫(弾性包帯による)

- 関節可動域訓練

- 幻肢の運動(感覚残存や脳機能維持)

第3回-96

大腿切断について誤っている記述はどれか。

- 閉塞性動脈硬化症が原因となる。

- 幻肢感覚は日常生活動作の障害となる。

- 断端浮腫は義足装着の障害となる。

- 実用的義足歩行が可能である。

第16回-90

大腿切断後の指導で正しいのはどれか。

- 背臥位で断端の下に枕を置く

- 車いす乗車の励行

- 腹臥位の励行

- 股関節の外転位保持

第7回-94

下肢の切断について誤っている記述はどれか。

- 幻肢は失われた部位が残っている感覚である。

- 拘縮の予防に腹臥位をとらせる。

- 断端浮腫に対して弾性包帯をまく。

- 循環障害に起因する切断は減少している。

第12回-95

下肢切断と起こりやすい関節拘縮との組み合わせで誤っているのはどれか。

- リスフラン関節離断 ─── 足関節屈曲拘縮

- サイム切断 ─────── 膝関節伸展拘縮

- 大腿切断 ──────── 股関節屈曲拘縮

- 下腿切断 ──────── 膝関節屈曲拘縮

第18回-90

患肢で荷重するときに義足を必要とする切断部位はどれか。

- 大腿切断

- サイム切断

- 中足骨切断

- 膝関節離断

活動性が高い下腿切断患者に適した義足の足継手はどれか。

- エネルギー蓄積型足

- 固定足

- 単軸足

- 多軸足

第24回-85

我が国において1990年以降の下肢切断の原因として最も多いのはどれか。

- 外傷

- 骨肉腫

- 糖尿病性壊疽

- 骨髄炎

第27回-84

血管障害による下腿切断について正しいのはどれか。

- 早期からの断端圧迫は禁忌である。

- 糖尿病性足部壊疽は原因となる。

- 非切断側の血流障害を評価する必要はない。

- 切断直後に幻肢痛を生じる。

第31回-78

幻肢について正しいのはどれか。

- 幻肢は時間経過とともにその範囲が広がる。

- 幻肢痛は消炎鎮痛剤の投与で改善する。

- 幻肢痛は心理的な要因も関連している。

- 幻肢の頻度は上肢切断に比べて下肢切断で高い。

第19回-87

義手の構造とパーツとの組合せで正しいのはどれか。

- 装飾義手 ──── ケーブル

- 能動義手 ──── 電動ハンド

- 作業用義手 ─── ハンマー

- 筋電義手 ──── ハーネス

🌟小児のリハビリテーション

脳性まひの分類

| 分類 | 割合 | 障害部位 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 痙直型 | 約75~85% | 錐体路系の障害 | 痙性麻痺、はさみ足歩行、後弓反張 |

| アテトーゼ型 | 約20% | 大脳基底核・視床の障害 | 特有の不随意運動 |

脳性麻痺は、非進行性の脳障害によって引き起こされる 永続的な運動障害 です。出生前後に生じた脳の損傷が原因であり、身体の動きや姿勢制御に影響を及ぼします。

発達過程

| 月齢 | 主な発達内容 |

|---|---|

| 4か月 | 首がすわる・あやすと笑う・ガラガラをつかむ |

| 7か月 | お座りができる・手を伸ばして物をつかむ |

| 10か月 | つかまり立ちができる・パラシュート反応出現 |

| 12か月 | 一人で歩き始める |

発達の過程には個人差がありますが、上記の目安は発達遅延の早期発見や支援開始の指標として重要です。特に 原始反射の遷移 や 姿勢反応の獲得 なども観察のポイントになります。

第25回-86

脳性麻痺の定義について正しいのはどれか。

- 進行性病変に基づく。

- 永続的な運動障害である。

- 症状は生後4週以内に発現する。

- 脊髄病変も関与する。

第6回-95

脳性麻痺について正しい記述はどれか。

- 感覚障害は伴わない。

- 障害は1歳ころまで現れてこない。

- 知的能力と機能障害とは一致しない。

- 呼吸障害は伴わない。

第9回-93

脳性麻痺について正しい記述はどれか。

- 弛緩型は抗重力姿勢が保てない。

- 失調型は平衡機能が保たれる。

- アテトーゼ型は不随意運動がみられない。

- 痙直型は腱反射が低下する。

第28回-86

脳性麻痺について正しいのはどれか。

- 早期診断は容易である。

- 診断が確定してから介入する。

- 運動発達は自然に任せる。

- 家族への保育指導を行う。

第21回-91

脳性麻痺について正しい記述はどれか。

- 脊髄病変が関与する。

- 運動の永続的障害である。

- 生後4か月以降に生じる。

- 進行性病変である。

第29回-78

脳性麻痺について正しいのはどれか。

- 生下時より骨変形をきたしている。

- 麻痺が進行することはない。

- 自閉症を合併することが多い。

- 原因に進行性の疾患が含まれる。

第30回-79

脳性麻痺について正しいのはどれか。

- 脳の病変は進行性である。

- 病型ではアテトーゼ型が最も多い。

- 成長に応じた療育が重要である。

- 出生時の一過性の運動障害も含まれる。

第1回-95

脳性麻痺で誤っているのはどれか。

- 四肢麻痺であるから訓練が難しい。

- けいれんのコントロールが大切である。

- 単なる運動麻痺ではなく運動発達障害の要素が多い。

- 最初は筋緊張が低く次第に異常筋緊張を示すことが多い。

第2回-94

脳性麻痺について誤っている記述はどれか。

- 訓練法としてボバース法、ボイタ法などがある。

- けいれん発作のコントロールが必要である。

- 精神発達遅滞と麻痺の程度とは無関係である。

- 訓練は学齢期から開始する。

第11回-93

脳性麻痺について誤っている組合せはどれか。

- 痙直型 ────── 腱反射亢進

- 強剛型 ────── 関節拘縮

- 弛緩型 ────── 抗重力姿勢保持困難

- アテトーゼ型 ─── 鉛管現象

第15回-91

脳性麻痺でみられにくいのはどれか。

- 嚥下困難

- 尿閉

- 言語性発達遅延

- けいれん

第14回-93

脳性麻痺の病型として誤っているのはどれか。 (はき)

- 感覚障害型

- アテトーゼ型

- 痙直型

- 運動失調型

第23回-85

小児疾患と障害の組合せで正しいのはどれか。

- ポリオ ―――――――――――― 球麻痺

- 進行性筋ジストロフィー症 ――― 両麻痺

- ダウン症 ――――――――――― 片麻痺

- 二分脊椎 ――――――――――― 対麻痺

第27回-85

痙性麻痺がある脳性麻痺患者に対してよく行われる治療はどれか。

- 向精神薬投与

- ボツリヌス療法

- 頸椎除圧固定術

- 人工膝関節置換術

第20回-86

正常な6ヶ月児で可能な動作はどれか。

- ひとり歩きをする。

- ビー玉をつまむ。

- 手放しで立つ。

- おもちゃをつかむ。

第31回-79

痙直型脳性麻痺児の特徴的な下肢変形はどれか。

- 股関節伸展

- 股関節外転

- 足関節底屈

- 足関節背屈

🌟呼吸器・循環器疾患のリハビリテーション

努力呼吸

通常の安静時呼吸では主に横隔膜や外肋間筋が使われますが、呼吸困難時や運動時にはより多くの筋が動員され、これを「努力呼吸」と呼びます。

吸気に関与する補助筋:

- 胸鎖乳突筋

- 前斜角筋

- 中斜角筋

- 後斜角筋

呼気に関与する筋群(能動的な呼気時):

- 内肋間筋

- 腹直筋

- 内腹斜筋

- 外腹斜筋

- 腹横筋

特に慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの疾患では、腹筋群や補助呼吸筋の活性化が観察され、呼吸リハビリの対象となります。

第2回-89

慢性閉塞性肺疾患の訓練法として誤っているのはどれか。

- 全身調整運動

- 排痰訓練

- 腹式呼吸

- 口ひろげ呼吸

第5回-94

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で誤っているのはどれか。

- 体位排痰

- 胸式呼吸

- リラクセーション

- 歩行訓練

第7回-96

慢性閉塞性肺疾患のリハビリテーションで適切でないのはどれか。

- 口すぼめ呼吸訓練

- 気道の清浄化

- 胸郭のストレッチ

- 呼吸補助筋を使った呼吸

第10回-92

慢性閉塞性肺疾患に対する肺理学療法で誤っているのはどれか。

- 横隔膜を使った呼吸

- ゆっくりとした呼吸

- 呼吸補助筋を使った呼吸

- 深い呼吸

第11回-96

慢性閉塞性肺疾患に対する理学療法の目的で誤っているのはどれか。

- 残気量の増大

- 換気量の増大

- 気道分泌物の排出

- 1秒率の増大

第13回-95

慢性閉塞性肺疾患のリハビリテーション内容で誤っているのはどれか。

- リラクゼーション

- 速い呼吸パターン指導

- 四肢・体幹の筋力強化

- 口すぼめ呼吸

第23回-86

慢性閉塞性肺疾患患者に対する在宅での自主訓練で最も適切なのはどれか。

- スクイージング

- 口すぼめ呼吸

- バイブレーション

- "叩打法

第26回-81

筋萎縮性側索硬化症患者における人工呼吸器装着後のリハビリテーションで適切なのはどれか。

- 起き上がり訓練

- 更衣訓練

- 排痰訓練

- 歩行訓練

呼吸理学療法と目的の組合せで正しいのはどれか。

- 口すぼめ呼吸 ──────── 咳嗽機能強化

- 体位ドレナージ ─────── 吸気機能強化

- 胸郭モビライゼーション ─── 虚脱した気道の拡張

- 腹式呼吸訓練 ──────── 一回換気量増大

第29回-79

COPDの呼吸筋トレーニングはどれか。

- リラクゼーションを行う。

- スクイージングを行う。

- エルゴメータで訓練を行う。

- 水の入ったビンを吹く。

第30回-80

ヒュー・ジョーンズの分類で「息切れのために外出ができない」のはどれか。

- Ⅱ度

- Ⅳ度

- Ⅰ度

- Ⅴ度

第31回-80

疾患と換気障害の組合せで正しいのはどれか。

- 高位頸髄損傷 ――― 閉塞性換気障害

- 気管支喘息 ――― 拘束性換気障害

- 筋ジストロフィー ――― 閉塞性換気障害

- 肺線維症 ――― 拘束性換気障害

第2回-96

心疾患の運動負荷試験について誤っている記述はどれか。

- 負荷が過大になれば心電図異常が出現しやすい。

- 自転車エルゴメーターは運動量をワット単位で表示できる。

- トレッドミルはベルトの傾斜やスピードを変化させる。

- マスター2階段法は段差を次第に高くする。

第8回-96

心疾患における運動強度の指標として適切でないのはどれか。

- 6分間歩行テスト

- メッツ(METS)

- 脈拍数

- 血圧

第24回-86

急性心筋梗塞後のリハビリテーションについて最も適切なのはどれか。

- 6週間プログラムで行う。

- 外来では行わない。

- 最大酸素摂取量での心拍数まで行う。

- 負荷試験をしながら進める。

第25回-87

心臓リハビリテーションの適応となるのはどれか。

- 高度な大動脈弁狭窄

- 冠動脈バイパス術後

- うっ血性心不全(NYHA Ⅳ度)

- 急性大動脈解離

第27回-86

心臓リハビリテーションにおける運動負荷試験の中止基準として正しいのはどれか。

- 息切れ

- 疲労

- 筋肉痛

- チアノーゼ

🌟骨関節疾患のリハビリテーション

コッドマン体操(振り子運動)

コッドマン体操は肩関節疾患、特に「五十肩(肩関節周囲炎)や腱板損傷後の拘縮」のリハビリテーションで多く用いられる振り子運動です。重力を利用して肩を自動的に動かすことで、肩関節の可動域を拡げるとともに、痛みを伴わずに動作を再学習することが目的です。

- 1kg程度のダンベルやペットボトルを持ち、重みを利用

- 体を前屈させ、患側の腕を下垂させる

- 反対側の手で椅子や机を支え、安定姿勢をとる

- 体幹を前後左右、または円を描くように揺らす

- 肩そのものを動かすのではなく、重力により動かされる感覚を大切に

禁忌:炎症が強い急性期、骨折・脱臼直後などは適応外。

マッケンジー体操(McKenzie Method)

マッケンジー体操は主に椎間板性腰痛や坐骨神経痛の症状緩和を目的とした運動療法です。脊椎の自然な動き(主に伸展)を促し、「セルフケア」で腰痛をコントロールする手法として、世界的に広く活用されています。

- うつ伏せになり、肘で上体を支える(スフィンクスの姿勢)

- さらに肘を伸ばし、手で体を起こす(コブラの姿勢)

- 腰の反り(伸展)を意識しながら無理なく繰り返す

- 1回10~15秒を5~10回ほど繰り返す

適応:腰部椎間板ヘルニア、坐骨神経痛、慢性腰痛

禁忌:脊柱管狭窄症、悪性腫瘍、炎症性疾患が疑われる場合

「痛みが腰に戻る(セントラリゼーション)」場合は適応ありとされ、痛みが広がる(ペリフェラリゼーション)場合は運動を中止します。

変形性膝関節症

変形性膝関節症とは

変形性膝関節症(OA:osteoarthritis)は、関節軟骨の摩耗や骨の変形によって膝関節に痛みや可動域制限が生じる疾患です。特に中高年の女性に多く、片側性の内反膝(O脚)を伴うケースが典型的です。

- 初期:立ち上がりや歩行開始時に痛み

- 進行:階段の昇降、正座動作が困難

- 末期:関節の変形と可動域制限が著明

X線では関節裂隙の狭小化、骨棘形成(オステオファイト)、骨硬化像などが特徴としてみられます。

保存療法と運動療法

保存療法としては、痛みの軽減・筋力低下の予防を目的に、以下のリハビリが行われます。

- 大腿四頭筋訓練(Q-setting):膝伸展筋力の維持

- ヒールスライド運動:膝関節屈曲の可動域維持

- ストレッチング:ハムストリングスや下腿三頭筋の柔軟性維持

- 水中歩行:関節への負担軽減しながらの全身運動

痛みが強い時期は安静や物理療法(ホットパック、干渉波)、痛みが落ち着いてきたら積極的に運動療法を取り入れます。

日常生活での注意点

- 肥満が大きなリスク因子となるため、体重管理が重要

- 和式トイレや正座などの深い屈曲動作は避ける

- 杖やサポーターの適切な使用で関節負荷を軽減

- 歩行時の靴底やインソールの工夫も有効

日常生活指導もリハビリの一部です。姿勢の改善や正しい歩行動作の習得を通じて、再発や進行の予防を目指します。

国家試験のポイント

- 変形性膝関節症ではO脚変形・荷重時痛・運動痛がキーワード

- リハビリでは大腿四頭筋訓練がよく出題される

- 水中歩行・アイシング・ホットパックなど物理療法も頻出

- 軟骨損傷と骨棘(オステオファイト)の組み合わせに注意

鑑別対象として、関節リウマチ(RA)との違いも問われやすいため、朝のこわばり・左右対称性の有無などを整理しておきましょう。

第4回-96

変形性膝関節症について誤っている記述はどれか。

- 大腿四頭筋の萎縮が起こる。

- 膝の外反変形を生じやすい。

- 肥満は進行を助長する。

- 関節組織の退行変性による。

第9回-96

変形性膝関節症について誤っている記述はどれか。

- 大腿四頭筋の徒手抵抗運動を行う。

- 側方不安定性には装具を用いる。

- 肥満は悪化要因になる。

- 進行すると外反変形を生じやすい。

第24回-87

変形性股関節症に対する運動療法で最も適切なのはどれか。

- トランポリン

- 水中歩行

- ジョギング

- 階段昇降

第27回-87

変形性膝関節症に対する運動療法で最も適切なのはどれか。

- 階段昇降

- 水中歩行

- ジョギング

- 自転車エルゴメーター

第30回-81

変形性膝関節症に対するリハビリテーションで最も適切なのはどれか。

- 寒冷療法

- 自助具の使用

- 階段昇降訓練

- 下肢等尺性筋力訓練

腰痛

腰痛の原因と分類

腰痛は非常に一般的な症状で、日本人の約80%が一生に一度は経験するとされています。原因は多岐にわたり、以下のように分類されます:

- 特異的腰痛:椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、圧迫骨折、腫瘍など明確な診断名がつくもの(約15%)

- 非特異的腰痛:原因が特定できないが、筋肉・靭帯の機能不全やストレス、姿勢不良による(約85%)

また、以下のような「レッドフラッグ(重大疾患の兆候)」がある場合は、精密検査が必要です。

- 発熱・体重減少

- 安静時の強い痛み

- 膀胱直腸障害

- 高齢者での初発腰痛

腰痛の理学的検査

- SLRテスト(下肢伸展挙上試験):坐骨神経痛の評価

- FNSテスト(大腿神経伸展テスト):L2〜L4の神経根障害

- ケンプ徴候:脊柱管狭窄症の示唆

これらのテストは、椎間板ヘルニアや神経根症状の評価に重要です。併せて感覚・筋力・反射も確認します。

運動療法とセルフケア

- マッケンジー体操:腰椎の伸展方向に動かすことで神経根症状を軽減

- ウィリアムズ体操:屈曲方向に動かすことで椎間関節負荷を軽減

- 体幹筋トレーニング:腹横筋、多裂筋を中心とした安定化エクササイズ

急性期は安静が必要ですが、慢性期や非特異的腰痛では積極的な運動療法が推奨されます。ストレス軽減や生活習慣の見直しも再発防止に有効です。

国家試験対策ポイント

- SLRテスト陽性=L5・S1神経根障害(坐骨神経)

- マッケンジー体操=神経症状の軽減

- 椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症の鑑別にケンプ徴候

- レッドフラッグがある腰痛=精密検査が必要

「慢性腰痛=運動療法」「急性腰痛=安静+経過観察」の視点で出題されやすいため、病期に応じた対応の違いを理解しましょう。

第6回-96

腰痛の治療について誤っている記述はどれか。

- 間欠牽引はマッサージ効果を期待する。

- 軟性コルセットは腹圧を高め症状を軽減する。

- 運動療法により姿勢の改善を図る。

- ウイリアムス体操は腰椎の伸展訓練である。

第14回-94

腰痛患者のリハビリテーションで誤っているのはどれか。

- 膝と股関節を軽く屈曲して寝るように指導する。

- 股関節のストレッチ体操を指導する。

- 物を持ち上げる際には中腰姿勢をとるように指導する。

- 腹筋の筋力増強訓練をする。

第26回-83

腰痛体操はどれか。

- マッケンジー体操

- クラップ体操

- バージャー体操

- フレンケル体操

第17回-91

大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換手術前後のリハビリテーションで正しい記述はどれか。

- 座位が安定してから歩行訓練を開始する。

- 手術創が癒合し抜糸してから座位を開始する。

- 術後1か月は患肢の荷重を禁止する。

- 手術前は両下肢の自動運動を禁止する。

第13回-96

大腿骨頸部骨折で手術直後に行わないのはどれか。

- 創部へのホットパック

- ベッド上での体位交換

- 両下肢の関節可動域訓練

- 車いす座位訓練

第28回-88

大腿骨頸部骨折について正しいのはどれか。

- 交通事故による受傷が最も多い。

- 寝たきりの原因となることが多い。

- 安静期間をおいて手術を行うことが推奨される。

- 術後8週以降で荷重訓練を開始することが多い。

第13回-92

下肢の筋緊張が増強しないのはどれか。

- 腰椎椎間板ヘルニア

- パーキンソン病

- 痙直型脳性麻痺

- 頚髄不全麻痺

関節リウマチ

関節リウマチの概要

関節リウマチ(RA:Rheumatoid Arthritis)は、自己免疫異常によって関節滑膜に慢性炎症が起こり、関節破壊と変形を伴う全身性疾患です。

女性に多く、30~50代に発症しやすい傾向があります。

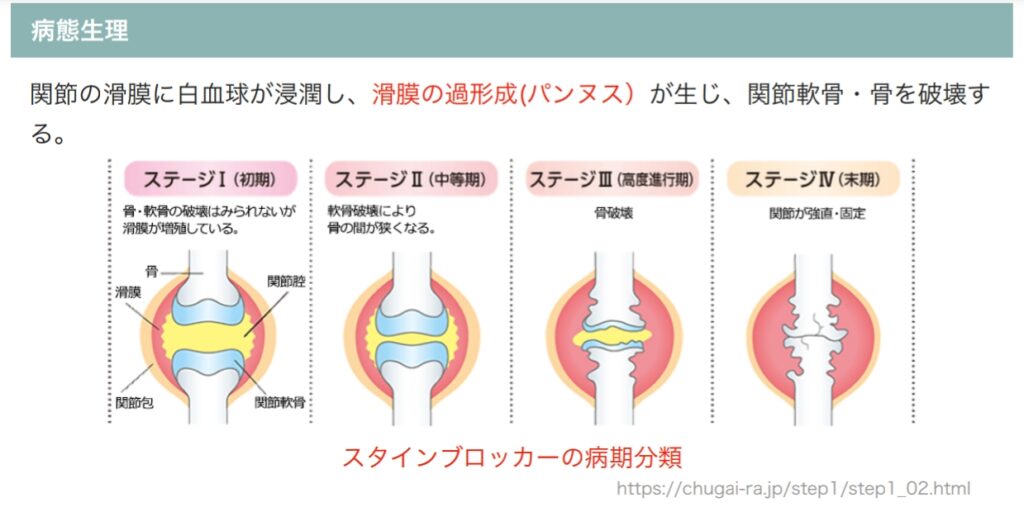

- 病態:滑膜炎 → 軟骨・骨破壊 → 関節の変形

- 全身症状:倦怠感、微熱、体重減少、貧血など

- 好発関節:手指(PIP、MCP)、手関節、膝など

代表的な関節変形と症状

- ボタン穴変形:PIP屈曲+DIP伸展

- スワンネック変形:PIP伸展+DIP屈曲

- 尺側偏位:指が小指側へ偏位

- 朝のこわばり:朝30分以上続く関節のこわばり

上記の写真は、実際に関節リウマチ患者さんの典型的な手指変形(尺側偏位、ボタン穴変形など)を示しています。

診断・検査・治療

- 血液検査:リウマトイド因子(RF)、抗CCP抗体、CRP、ESR

- 画像検査:X線(関節裂隙狭小化、骨びらん)

- 治療薬:メトトレキサート(MTX)、生物学的製剤(バイオ)、NSAIDs

診断には2010年ACR/EULAR分類基準が用いられ、早期診断・早期治療が予後を左右します。

リハビリテーションの注意点

- 急性期は安静と炎症管理が優先

- 関節の「可動域維持」と「筋力維持」が重要

- 関節保護のため、無理なストレッチ・過剰負荷は禁止

- 装具や自助具の使用(スプリント、装着式支持具)も有効

作業療法では、関節保護動作(ジョイントプロテクション)の指導や、生活動作の工夫がリウマチ患者のQOLを高めます。

第4回-95

慢性関節リウマチで正しい記述はどれか。

- 進行しても関節強直は起こさない。

- 内臓病変を伴わない。

- 手指の尺側偏位を起こしやすい。

- 関節炎は大関節に起こりやすい。

第29回-81

関節リウマチに特徴的なのはどれか。

- 反張膝

- 環軸関節亜脱臼

- 内反尖足

- 下垂手

第31回-81

関節リウマチによる関節変形の組合せで正しいのはどれか。

- 頸椎 ―――― 環軸関節亜脱臼

- 足部 ―――― 内反足

- 膝 ――――― 反張膝

- 手関節 ――― 背側脱臼

第26回-88)

ステージⅠの関節リウマチの非活動期に行うリハビリテーションで最も適切なのはどれか。

- 関節の安静

- 軽い自動運動

- コッドマン体操

- 筋力強化訓練

第15回-86

関節リウマチ患者の筋力増強法として最も適切なのはどれか。

- 等尺性筋収縮訓練

- 等運動性訓練

- 遠心性筋収縮訓練

- 求心性筋収縮訓練

第1回-93

慢性関節リウマチの理学療法で正しいのはどれか。

- 筋力強化は行わない。

- スプリントを使う場合は自動運動を終日禁じる。

- 慢性期には変形予防が必要である。

- 急性増悪期にも安静は不要である。

第9回-95

慢性関節リウマチの理学療法で適切でない記述はどれか。

- 筋力維持増強訓練は他動運動を中心に行う。

- 疼痛を軽減する目的でホットパックを用いる。

- 全身訓練により呼吸運動の維持を図る。

- 関節可動域訓練は愛護的に行う。

第11回-91

関節リウマチのリハビリテーションで誤っている記述はどれか。

- 運動時痛を伴う間は関節の安静を保つ。

- 疼痛を軽減する目的で温熱療法を併用する。

- 関節可動域訓練は可動範囲いっぱいに動かす。

- 筋力強化は等尺性運動を基本とする。

第23回-87

関節リウマチ患者によく用いる自助具はどれか。

- 筆談ボード

- ユニバーサルカフ

- トランスファーボード

- リーチャー

🌟神経疾患のリハビリテーション

末梢神経障害

代表的な末梢神経障害の特徴と装具

末梢神経障害では、損傷部位によって運動麻痺・感覚障害・筋萎縮などが異なります。以下の表に、代表的な障害パターン・変形・リハビリで使用される装具をまとめました。

| 障がい神経 | 変形 | 適応装具 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 正中神経 | 猿手 | 対立副子 | 母指球の萎縮 示指・中指の屈曲障害 母指の対立障害 |

| 尺骨神経 | 鷲手 | ナックルペンダー型副子 | 小指・骨間筋・虫様筋の萎縮 MP関節過伸展 PIP・DIP屈曲 |

| 橈骨神経 | 下垂手 | コックアップスプリント トーマススプリント | 手関節背屈不能(下垂) 回外運動・手背の知覚障害 |

| 総腓骨神経 | 下垂足 | 短下肢装具 | 腓骨頭部での圧迫が多い 前脛骨筋麻痺 → 鶏歩(steppage gait) |

国家試験では、変形の名称・支配筋・対応装具を正しく組み合わせる問題が頻出します。視覚的に理解しておくことが得点のカギになります。

Kagayaのワンポイント解説

実習や臨床でも「手の変形」が目立つ方がいらっしゃいますが、神経支配を意識して観察すると、どの神経がやられているかが見えてきますよ。

- 猿手:親指の母指球が平らに →「正中神経」

- 鷲手:MP関節が反って、指が曲がる →「尺骨神経」

- 下垂手:手がだらんと下がる →「橈骨神経」

- 下垂足:つま先が引っかかる →「総腓骨神経」

装具名も一緒に覚えるとベストです!苦手な方はイラストで整理してみてくださいね。

第5回-96

末梢神経損傷で誤っている記述はどれか。

- 損傷軸索の再生時にチネル徴候がみられる。

- 神経伝導速度検査で異常を示す。

- 支配領域の発汗障害をきたす。

- ニューラプラキシアは神経の完全切断である。

第8回-95

末梢神経損傷におけるリハビリテーションとその目的との組合せで誤っているのはどれか。

- 関節可動域訓練 ─── 拘縮の予防

- 自助具の使用 ──── 筋力の強化

- 装具の装着 ───── 変形の予防

- 自動介助運動 ──── 筋の再教育

第10回-93

末梢神経麻痺と装具との組合せで適切でないのはどれか。

- 総腓骨神経麻痺 ─── 短下肢装具

- 脛骨神経麻痺 ──── 長下肢装具

- 正中神経麻痺 ──── 短対立副子

- 尺骨神経麻痺 ──── ナックルベンダー

第12回-96

神経麻痺と装具との組合わせで正しいのはどれか。

- 尺骨神経麻痺 ──── コックアップスプリント

- 正中神経麻痺 ──── 長対立副子

- 総腓骨神経麻痺 ─── PTB免荷装具

- 大腿神経麻痺 ──── 短下肢装具

第13回-93

病態と装具との組合せで正しいのはどれか。

- 外反母趾 ───── 長下肢装具

- 腰椎圧迫骨折 ─── 体幹装具

- 正中神経麻痺 ─── コックアップスプリント

- 脳卒中片麻痺 ─── PTB装具

第15回-88

短下肢装具が用いられるのはどれか。

- 閉塞性動脈硬化症

- 変形性膝関節症

- 下腿切断

- 総腓骨神経麻痺

第16回-91

橈骨神経麻痺に伴う症状として誤っているのはどれか。

- 手背の知覚障害

- 手背の発汗障害

- 下垂手

- 母指球筋の萎縮

第18回-91

四肢の末梢神経麻痺のリハビリテーションで行わないのはどれか。

- 関節可動域訓練

- 温熱療法

- 低周波治療

- 装具療法

第18回-91

末梢神経障害と装具との組合せで正しいのはどれか。

- 脛骨神経麻痺 ─── 長下肢装具

- 尺骨神経麻痺 ─── トーマススプリント

- 正中神経麻痺 ─── 対立装具

- 橈骨神経麻痺 ─── ナックルベンダー

第23回-88

重症の筋萎縮性側索硬化症のリハビリテーションとして最も必要なのはどれか。

- 低出力レーザーによる温熱療法

- 意思伝達装置によるコミュニケーション訓練

- ペグボードによる巧緻動作訓練

- バランスボードによるバランス訓練

第25回-88

短対立装具の適応となるのはどれか。

- 正中神経麻痺

- 尺骨神経麻痺

- 腋窩神経麻痺

- 橈骨神経麻痺

筋萎縮性側索硬化症患者における人工呼吸器装着後のリハビリテーションで適切なのはどれか。

- 歩行訓練

- 更衣訓練

- 排痰訓練

- 起き上がり訓練

第26回-85

疾患と装具の組合せで誤っているのはどれか。

- 変形性膝関節症 ――――― 足底装具

- 総腓骨神経麻痺 ――――― 長下肢装具

- 腰椎椎間板へルニア ――― 軟性コルセット

- 脳梗塞 ――――――――― 短下肢装具

第30回-74

手関節背屈装具の適応となるのはどれか。

- 筋皮神経麻痺

- 尺骨神経麻痺

- 正中神経麻痺

- 橈骨神経麻痺

パーキンソン病

ホーエン・ヤールの重症度分類

パーキンソン病は、黒質のドパミン神経の変性により、運動機能に障害が生じる神経変性疾患です。症状の進行に応じて日常生活への影響が異なるため、ホーエン・ヤールの重症度分類(Hoehn & Yahr分類)が臨床で広く使われています。

| ステージ | 運動症状の分布 | ADLへの影響 |

|---|---|---|

| Ⅰ | 症状は片側に限局 | 日常生活に問題なし |

| Ⅱ | 症状は両側性または体幹にも出現 | 日常生活に問題なし |

| Ⅲ | 姿勢反射障害が出現 | ADLは自立しているが能力低下(軽度~中等度) |

| Ⅳ | 高度の運動障害 | 自立歩行可能だがADLに大きく支障 |

| Ⅴ | 全介助が必要 | 寝たきりまたは車いす生活 |

この分類は、リハビリの介入時期や内容を判断する指標として重要です。たとえば、ステージⅢでは転倒リスクを踏まえたバランス訓練、ステージⅣ以降では座位保持や移乗動作の確保が中心になります。

Kagayaのワンポイント解説

臨床実習でも「動作の開始が遅い」「小刻み歩行」「姿勢が前屈み」といった症状を見かけたら、パーキンソン病を疑ってみてください。

- 寡動:動作開始の遅れ、動作の反復が困難

- 固縮:筋緊張が高くなり、手足が動かしにくい(歯車様)

- 静止時振戦:安静にしているときに手や足が震える

- 姿勢反射障害:バランスを崩しやすく、転倒リスクが高い

進行度に合わせたケアを考えることが、パーキンソン病との向き合い方の基本です。

第4回-91

異常歩行と原因との組合せで誤っているのはどれか。

- こきざみ歩行 ─── パーキンソン病

- アヒル歩行 ──── 筋ジストロフィー

- 酩酊歩行 ───── 小脳疾患

- 鶏歩 ─────── 股関節脱臼

下肢の筋緊張が増強しないのはどれか。

- パーキンソン病

- 頚髄不全麻痺

- 痙直型脳性麻痺

- 腰椎椎間板ヘルニア

第21回-88

異常歩行とその原因疾患との組合せで正しいのはどれか。

- トレンデレンブルグ歩行 ─── 変形性膝関節症

- 痙性歩行 ────────── ギラン・バレー症候群

- 失調性歩行 ───────── 脊髄損傷

- 小刻み歩行 ───────── パーキンソン病

第24回-88

パーキンソン病のヤール分類とリハビリテーションの組合せで最も適切なのはどれか。

- ステージⅣ ――― 電動車椅子操作訓練

- ステージⅢ ――― 立位バランス訓練

- ステージⅠ ――― 歩行訓練

- ステージⅡ ――― 立ち上がり動作訓練

第27回-88

パーキンソン病の歩行障害に対する訓練で最も有効なのはどれか。

- 松葉杖を用いた歩行訓練

- つぎ足歩行訓練

- 両長下肢装具を用いた歩行訓練

- メトロノームによるリズム歩行訓練

第29回-82

パーキンソン病患者の理学療法でメトロノームを用いて改善が期待されるのはどれか。

- 振戦

- 書字障害

- 小刻み歩行

- 構音障害

第30回-82

パーキンソン病の症状で正しいのはどれか。

- 前傾前屈姿勢

- ミオクロニー発作

- 下垂足

- 大殿筋歩行

第31回-82

パーキンソン病において、立ち直り反射の障害やバランスの不安定性がある重症度でのリハビリテーション治療で最も適切なのはどれか。

- 自助具の導入

- 線またぎ訓練

- 呼吸訓練

- 体位変換