🌟正経十二経脈

東洋医学において、人体の内外を連絡し、気血の運行を司る重要な通路が「経脈」です。

その中でも特に重要とされるのが「正経十二経脈」です。

これは、臓腑にそれぞれ対応した12本の経絡から成り立ち、全身のバランスを整え、生理機能や病理の伝達に深く関わっています。

正経十二経脈は、

- 手の三陰経(太陰肺経、少陰心経、厥陰心包経)

- 手の三陽経(陽明大腸経、太陽小腸経、少陽三焦経)

- 足の三陰経(太陰脾経、少陰腎経、厥陰肝経)

- 足の三陽経(陽明胃経、太陽膀胱経、少陽胆経)

の計12本で構成され、それぞれが特定の臓腑に属し、陰陽・表裏・経脈走行の順序にしたがって、循環的に連絡しあっています。

正経は、五臓六腑に対応しながら全身を網の目のように巡り、経気(気血の流れ)を通じて内臓の機能や身体外部の反応点(経穴)にまで影響を及ぼします。

そのため、経穴に刺激を加えることで、遠隔部位の臓腑機能に作用することが可能となるのです。

ポイント

- 経脈の走向方向と接続部位の問題がよく出題される

- 各経脈の名前、走向と接続部位を正確に覚える

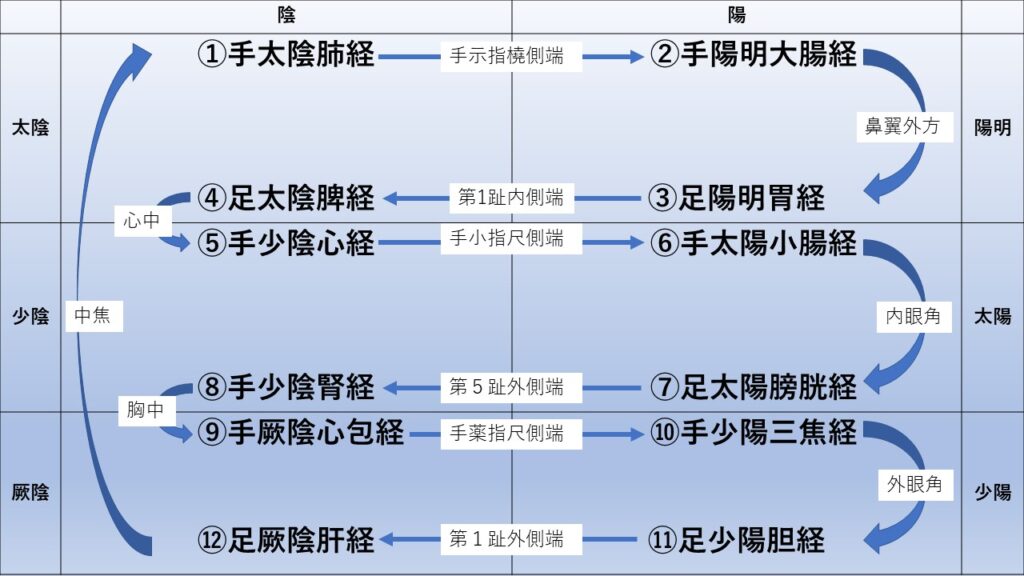

正経十二経脈は、陰陽・表裏の関係性をもとに、「手→足」「陰→陽」など一定のルールで流注し、次の経脈へと気血をつなげていきます。

この流れを理解しておくことが、国家試験の正答率アップに直結します。

また、経絡ごとの特徴や、対応する臓腑、走行する身体部位なども押さえる必要があります。たとえば:

- 肺経:手の太陰。胸中から出発し、手の親指に終わる。

- 胃経:足の陽明。顔面から始まり、足の第2指に終わる。

- 肝経:足の厥陰。足の第1指から始まり、胸部に至る。

このように、それぞれの経脈が始まる部位、通る部位、終わる部位をしっかりとイメージすることで、経絡の全体像が理解しやすくなります。

国家試験では、経脈の走行部位・起始終点・対応臓腑・表裏関係などが頻繁に問われます。

単に丸暗記するのではなく、人体の構造と機能を結びつけて理解することで、応用問題にも対応できる力がつきます。

🌟経脈の走向

上肢における経脈の走行

上肢には、陰経3本(手の三陰経)と陽経3本(手の三陽経)、合わせて6本の経脈が走行しています。

それぞれは流注の方向や位置によって、前面(陰経)・後面(陽経)、橈側・中央・尺側に分類されます。

これらの分類と配置を覚えることで、国家試験で問われる「経脈の走向」「通る部位」「始点と終点」などを正確に押さえることができます。

| 流注部位 | 手の三陰経(前面) | 手の三陽経(後面) |

| 橈側(親指側) | 手太陰肺経 | 手陽明大腸経 |

| 中央 | 手厥陰心包経 | 手少陽三焦経 |

| 尺側(小指側) | 手少陰心経 | 手太陽小腸経 |

- 手の三陰経:胸部から上肢内側(前面)を通って手指へ流れる

- 手の三陽経:手指から上肢外側(後面)を通って頭面部へ流れる

この基本ルールをもとに、各経脈の具体的な走向を見ていきましょう。

◎ 手の三陰経(内側・前面を通る)

- 手太陰肺経:肺に起こり、胸を通って上腕の橈側(親指側)を下行し、母指へ至る。

- 手厥陰心包経:心包から出て、胸中を通り、上腕中央の前面を下行し、中指に至る。

- 手少陰心経:心臓から起こり、上腕の尺側(小指側)前面を通って小指に至る。

三陰経は全て「胸中」から起こり、上肢の内側を下行して手の末端に至るという共通点があります。

◎ 手の三陽経(外側・後面を通る)

- 手陽明大腸経:示指から起こり、橈側の後面を上行して顔面・鼻翼に至る。

- 手少陽三焦経:薬指から起こり、上腕中央の後面を上行し、耳の後部や側頭部へ至る。

- 手太陽小腸経:小指から起こり、尺側の後面を上行して顔面・耳・目の外角に至る。

三陽経はすべて「手指から始まり」、上肢外側を上行して頭部・顔面へと向かいます。

◎ 試験に出やすいポイントまとめ

- 「陰経は胸部→手」、「陽経は手→顔面」のルートを押さえる

- 橈側=肺・大腸経、中央=心包・三焦経、尺側=心・小腸経

- 「前面=陰」、「後面=陽」という構造を理解する

- 「中指=心包経」「薬指=三焦経」など、指先の終着点も狙われやすい

上肢経脈は、左右対称で規則的に並ぶ構造をもっているため、視覚的に覚えるのもおすすめです。

臨床においても、痛みやシビレの部位と経絡の一致を意識することで、経絡治療に役立てることができます。

下肢における経脈の走行

下肢には、陰経3本(足の三陰経)と陽経3本(足の三陽経)、合計6本の経脈が存在します。

これらの経脈は、足部・下肢から体幹、そして頭面部まで連絡し、気血の流れや臓腑の調整に深く関与します。

国家試験では、これらの経脈の「走行部位」「方向」「起始と終止」などが頻出テーマとなっており、確実に押さえておくべきポイントです。

| 流注部位 | 足の三陰経(内側) | 足の三陽経(外側) |

| 前方 | 足太陰脾経 | 足陽明胃経 |

| 中央 | 足厥陰肝経 | 足少陽胆経 |

| 後方 | 足少陰腎経 | 足太陽膀胱経 |

- 足の三陰経:足部から下肢内側を通って、胸腹部の臓腑へ至る

- 足の三陽経:頭部・顔面から下肢外側を通って、足部へ至る

足の経脈は、上肢の三陰三陽と同様に「陰=内側」「陽=外側」に分かれて走行しますが、流注の方向が逆になる点がポイントです。

すなわち、陰経は足→体幹へ向かい、陽経は体幹→足へ向かいます。

◎ 足の三陰経(内側)

- 足太陰脾経:母趾内側から起こり、下肢内側前方を上行して脾・胃に属す。

- 足厥陰肝経:第1趾から起こり、下肢内側中央を上行し、肝・胆に連なる。

- 足少陰腎経:小趾下から起こり、踵の内側を通って下肢内側後方を上行し、腎・膀胱に属す。

いずれも足の内側を流れ、胸腹部の臓器に達する「上行性」の流注です。

陰経は臓器と密接に関係するため、慢性疾患・冷え・婦人科症状などの臨床治療にもよく使われます。

◎ 足の三陽経(外側)

- 足陽明胃経:顔面(鼻の側)から始まり、体幹・下肢外側前面を下行して第2趾へ至る。

- 足少陽胆経:眼の外角から起こり、側頭部・体幹・下肢外側中央を下行して第4趾に終わる。

- 足太陽膀胱経:目の内角から始まり、頭・背部・臀部・下肢後面を下行して第5趾に至る。

陽経は主に「下行性」で、体表を通ることが多いため、急性症状・外感病・痛みなどの治療に用いられます。

◎ 試験対策ポイント

- 足の三陰経:母趾〜小趾内側を起点に体幹部へ上行

- 足の三陽経:顔面や側頭部から起こり、足趾へ下行

- 流注の方向:陰経は上行、陽経は下行を覚える

- 位置関係:前→中央→後の順で、脾・肝・腎/胃・胆・膀胱

足の三陰三陽経は、経脈の相対位置が整然としており、視覚的に覚えやすい構造になっています。

図と一緒に復習することで記憶が定着しやすくなります。

頭顔面部における経脈の走行

頭部・顔面部は、手足の陽経(陽明・少陽・太陽)によって支配されています。

陰経が通らないのが特徴で、陽経が集中する場所であるため、外感病(風寒・風熱)や頭痛、顔面神経麻痺などの症状と深く関係しています。

特に試験では、頭部・顔面部の症状と経絡の関連を問う問題が多く出題されます。

以下の表と分類を使って、走行パターンをしっかりと押さえましょう。

| 部位 | 走行する経脈 |

| 顔面部・額部 | 手陽明大腸経 足陽明胃経 |

| 側頭部 | 手少陽三焦経 足少陽胆経 |

| 頭頂部・後頭部・顔面部 | 手太陽小腸経 足太陽膀胱経 |

- 手足の陽明経:顔面部・額部

- 手足の少陽経:側頭部

- 手足の太陽経:頭頂部・後頭部・顔面部

◎ 陽明経(顔面・額部)

陽明経は前面を走行します。

- 手陽明大腸経:鼻翼の外側に至り、口角や下顎に分布。

- 足陽明胃経:眼の下から始まり、鼻・口・下顎を通って下肢前面へ下行。

これらは顔面神経麻痺や三叉神経痛の経絡治療でよく使われ、歯痛・顔のむくみにも関連します。

◎ 少陽経(側頭部)

少陽経は側頭部

- 手少陽三焦経:薬指から始まり、耳前部・側頭部を通って眉毛の外端に至る。

- 足少陽胆経:眼の外角から始まり、耳・側頭・後頭部を通り、肩・体幹・下肢外側へと続く。

片頭痛や耳鳴り、めまいといった症状に対して用いられることが多く、外感風熱による頭痛などにも効果的です。

◎ 太陽経(後頭部・頭頂部・顔)

太陽経は頭頂・後頭部を通るルートです。視覚障害、後頭部の頭痛、頚部のこわばりなどと関係します。

- 手太陽小腸経:小指から始まり、肩背部を通って耳・外眼角・頬へ至る。

- 足太陽膀胱経:目の内角から始まり、額・頭頂・後頭部・項背部・下肢へと続く。

風寒による感冒・項背のこわばり・視覚症状に対してよく使われ、背部痛や坐骨神経痛との関連も強い経絡です。

◎ 試験で狙われるポイント

- 頭部・顔面は「陽経のみ」が走行する

- 陽明=顔面前面、少陽=側頭部、太陽=後頭部

- 手と足の陽経がペアで走行(例:手少陽三焦経と足少陽胆経がともに側頭部)

- 経穴(合谷・足三里・風池・太陽穴など)との関係で問われることも

特に国家試験では、「耳の後ろを通る経脈はどれか?」「目の外角に達する経脈は?」などの選択肢問題が頻出です。

位置関係をしっかりイメージしておくことが重要です。

体幹部における経脈の走行

体幹部には、足の三陰経と足の三陽経が走行し、胸腹部や腰背部の臓腑・筋肉・皮膚の生理機能に関与しています。

また、任脈や督脈といった正中を走る経脈との関係も深く、臨床でも試験でも極めて重要なポイントです。

以下に、部位ごとの経脈の走行特徴を詳しく整理します。

体幹部の走行整理

- 足の三陰経・足の陽明経:胸腹部を走行

- 足の少陰経:側腹部

- 足の太陽経:腰背部

- 胸腹部の配列(正中から外側へ):任脈 → 腎経 → 胃経 → 脾経

◎ 胸腹部の経脈走行(前面)

胸部や腹部の正中線から外側に向かって、以下のように経脈が配列されています。

- 任脈:前正中を通り、気海や関元など重要な経穴が並ぶ。生殖器・消化器・婦人科疾患に対応。

- 足少陰腎経:臍のすぐ横(0.5寸)を走行し、腎や膀胱に属す。

- 足陽明胃経:胃の働きと密接。臍から外方2寸の位置で体幹前面を下行。

- 足太陰脾経:さらに外側(臍外方4寸)を走行。脾・膵・胃の調整に関与。

このように、胸腹部では内側から外側へと順に「任・腎・胃・脾」が並びます。この配列は試験でも頻出です。

◎ 側腹部(足の少陰腎経)

腎経は腹直筋のやや内側を縦に通る経脈で、下腹部・泌尿器・婦人科系に関与します。

任脈との連携が重要で、月経痛・更年期障害・不妊症にも応用されます。

◎ 腰背部の経脈走行(後面)

体幹の後面、すなわち背中側には、督脈・膀胱経・小腸経などの陽経が走行しています。

特に重要なのが以下の2つ:

- 督脈:背部の正中を縦断する経脈で、督脈上の百会・大椎などは自律神経や脳と関係。

- 足太陽膀胱経:背骨の左右外側を走り、内側・外側に2本の膀胱経ラインが存在。五臓六腑の背部兪穴が並ぶ。

膀胱経は腰背部・肩背部のこりや痛みに使われる最重要の経脈であり、また、各臓腑の兪穴も含むため、内科的疾患へのアプローチにも使われます。

◎ 試験対策ポイント

- 胸腹部:任脈・腎経・胃経・脾経の順で正中から外側に並ぶ

- 背部:督脈が正中、膀胱経がその両側を並行して走る

- 背部兪穴:五臓六腑に対応する位置関係を押さえる

- 肩背部の痛み・内臓の関連痛:膀胱経がカギ

体幹部の経脈配置は、身体を前後から立体的に把握することが大切です。

特に「正中から外側への配列」や「背部の経脈の並び方」は、視覚的に図と照らし合わせて覚えるのがおすすめです。

経脈の走行を問う問題

経脈の走行のルールを覚えれば、そんなに難しい問題はないです。

はき第2回-115

経絡の並びかたで正しいのはどれか。

- 胸部では正中から任脈、腎経、胃経

- 前腕前面では尺側から肺経、心包経、心経

- 前腕後面では橈側から小腸経、三焦経、大腸経

- 腹部では正中から脾経、腎経、胃経

はき第26回-102

経脈の走行について正しいのはどれか。

- 頸部では胃経と小腸経の間を大腸経が上行する。

- 腹部では腎経と胃経の間を脾経が上行する。

- 前腕後面では大腸経と三焦経の間を小腸経が上行する。

- 下腿内側では肝経と脾経の間を腎経が上行する。

はき第21回-106

大腿の前内側を上行する経脈はどれか。

- 腎経

- 脾経

- 胃経

- 肝経

はき第1回-116

前腕後側の中央を経て肩峰後部の陥凹を通る経絡はどれか。

- 手の厥陰心包経

- 手の陽明大腸経

- 手の太陽小腸経

- 手の少陽三焦経

はき第15回-106

次の文で示す経脈はどれか。「足の第5指末端から足底を通り、内果の後ろをめぐり、下腿内側を上行する。」

- 膀胱経

- 腎経

- 肝経

- 脾経

はき第16回-106

経脈と流注との組合せで誤っているのはどれか。

- 小腸経 ─── 心を絡う

- 肺経 ──── 大腸を絡う

- 三焦経 ─── 心包を絡う

- 脾経 ──── 腎を絡う

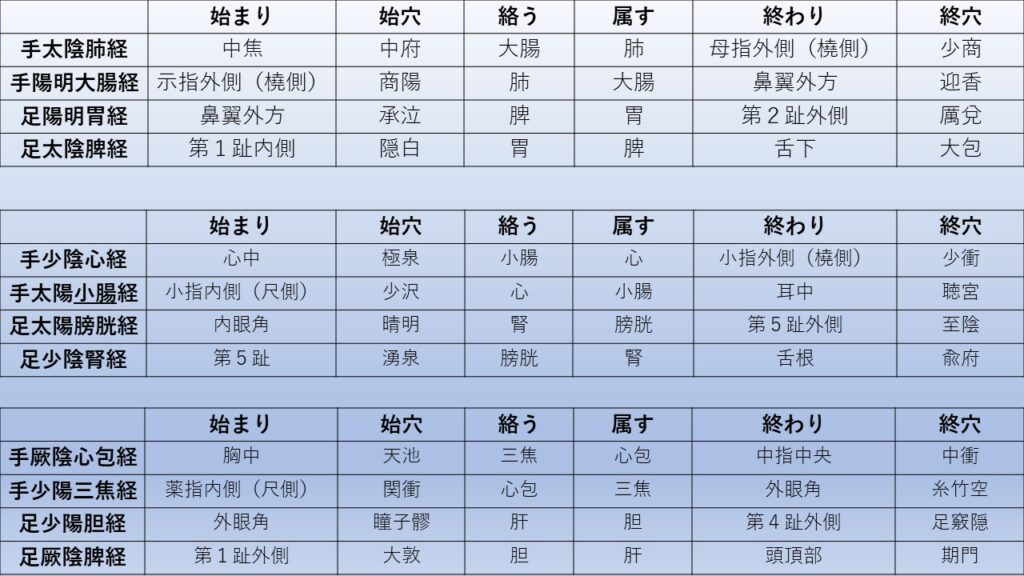

🌟流注の始まりと終わり

東洋医学における経絡の理解では、「どこから始まり、どこで終わるか」という流注の起始終止を把握することがとても重要です。

とくに正経十二経脈では、「陰は胸から出て手・足に向かい、陽は手・足から始まり頭へと向かう」という基本ルールが存在します。

この法則は臨床での経絡選穴だけでなく、国家試験でも毎年のように出題されます。

◎ 陰経:胸部から始まり末梢へ

陰経(肺・心・心包・脾・腎・肝)は、体内の臓腑(胸腹部)から始まり、四肢末端(指先・足先)へと流れていきます。

これは、内側(陰)から外側(陽)へと「陰が陽に変化する」流れを示しています。

- 手の三陰経:手太陰肺経・手少陰心経・手厥陰心包経 → 胸部起始 → 手指終止

- 足の三陰経:足太陰脾経・足少陰腎経・足厥陰肝経 → 足指終止

この流れは、呼吸器・循環器・消化器の内臓機能が末端に影響を及ぼすという東洋医学の考え方にも通じます。

◎ 陽経:末梢から始まり頭部へ

一方で陽経(大腸・小腸・三焦・胃・膀胱・胆)は、手・足の末端から出発し、頭部へと至る流れを持ちます。

陽の流れは「外から上へ」「表から上昇していく」とも表現されます。

- 手の三陽経:手陽明大腸経・手太陽小腸経・手少陽三焦経 → 手指起始 → 頭部終止

- 足の三陽経:足陽明胃経・足太陽膀胱経・足少陽胆経 → 足指起始 → 頭部終止

陽経は、主に表面や上半身に熱や外邪が伝播するルートと考えられており、感冒・頭痛・発熱などと関連します。

◎ 任脈と督脈の起始終止

正中を走る任脈と督脈にもそれぞれ始まりと終わりが明確にあります。

- 任脈:会陰部に始まり、正中を上行して口唇部に至る

- 督脈:会陰部から始まり、背部正中を上行し、百会を経て上唇に至る

これらの経脈は陰陽をつなぐ通路とされ、「陰脈の海(任脈)」「陽脈の海(督脈)」とも呼ばれ、経絡の統合的役割を果たしています。

◎ 国家試験に出る覚え方

- 陰経:胸→指/足へ向かう(例:肺経は中焦→親指)

- 陽経:指/足→頭へ向かう(例:大腸経は人差し指→鼻翼)

- 任・督脈:会陰→口唇・上唇(任=前、督=後)

試験では、「この経脈はどこから始まるか?」「終わりはどこか?」という起始終止の選択問題や、「陰経と陽経の共通点/相違点」といった比較問題がよく出題されます。

視覚的にイメージしながら、流注の始まりと終わりを押さえることで、理解が深まり記憶にも定着しやすくなります。

流注を問う問題

単純に流注を問う問題です。

はき第1回-122

経絡の流注で正しいのはどれか。

- 手の陽明経は顔面から始まり指先に終わる。

- 手の厥陰経は手の指先から始まり胸部に終わる。

- 足の太陽経は足の指先から始まり顔面に終わる。

- 足の太陰経は足の指先から始まり胸腹部を通り舌に終わる。

部位から始まりと終わりの経絡名を問う問題

経絡がどこから始まり、どこで終わるのかを問われる問題です。

それほど捻った問題はありません。

はき第5回-114

薬指末端から始まる経絡はどれか。

- 手の太陽小腸経

- 手の厥陰心包経

- 手の少陰心経

- 手の少陽三焦経

はき第6回-113

手の小指尺側爪甲根部から始まる経絡はどれか。

- 手の厥陰心包経

- 手の太陽小腸経

- 手の少陰心経

- 手の陽明大腸経

はき第3回-112

足の第1指内端(内側爪甲根部)に始まる経絡はどれか。

- 足の少陰腎経

- 足の厥陰肝経

- 足の太陰脾経

- 足の陽明胃経

はき第8回-113

足の第1指外側爪甲根部に始まる経絡はどれか。

- 足の厥陰肝経

- 足の陽明胃経

- 足の少陽胆経

- 足の太陰脾経

はき第7回-114

足の第4指末端に終わる経絡はどれか。

- 足の少陰腎経

- 足の厥陰肝経

- 足の太陽膀胱経

- 足の少陽胆経

はき第10回-113

至陰穴で脈気を受けて始まる経絡はどれか。

- 足の陽明胃経

- 足の少陰腎経

- 足の太陰脾経

- 足の太陽膀胱経

はき第9回-120

手の小指に始まり、前腕後面の尺側から肩甲部を経て顔面に至る経絡はどれか。

- 手の太陽小腸経

- 手の厥陰心包経

- 手の少陽三焦経

- 手の少陰心経

経脈の始まりと終わりの経穴を問う問題

経絡の流注を覚えるだけでなく経穴を問う問題があります。

流注の問題でワザワザ経穴を聞いてくるなんて、意味がわからないです。

こんな捻った問題に何を求めているのだろうか。。

はき第18回-106

経脈の始まりの経穴と終わりの経穴との組合せで正しいのはどれか。

- 湧泉 ─── 大包

- 大敦 ─── 日月

- 少沢 ─── 聴宮

- 中衝 ─── 糸竹空

🌟正経十二経脈の接続

流注と接続部を問う問題

一番単純でシンプルな問題です。

流注と接続部を覚えれば、カンタンに答えられます。

はき第23回-102

腎経と心包経の接続部はどれか。

- 中焦

- 胸中

- 舌根

- 心中

接続部位の流注を問う問題

この問題も流注と接続部をしっかり押さえておけば、カンタンに答えられる問題です。

「内眼角」と「外眼角」の接続部の問題が比較的多く出ています。

はき第2回-113

鼻の傍らに経絡の接続部がある流注で正しい組合せはどれか。

- 足の太陽膀胱経 ─── 足の少陰腎経

- 手の陽明大腸経 ─── 足の陽明胃経

- 足の少陽胆経 ──── 足の厥陰肝経

- 足の太陰脾経 ──── 手の少陰心経

はき第11回-114

足の小指で接続する経絡の組合せで正しいのはどれか

- 胃経 ──── 脾経

- 胆経 ──── 膀胱経

- 膀胱経 ─── 腎経

- 脾経 ──── 胆経

はき第1回-113

経絡の流注で接続部が内眼角にあるのはどれか。

- 手の太陰経と手の陽明経

- 手の少陽経と足の少陽経

- 足の厥陰経と手の太陰経

- 手の太陽経と足の太陽経

はき第4回-116

内眼角で接続している経絡はどれか。

- 手の少陽三焦経と足の少陽胆経

- 手の陽明大腸経と足の陽明胃経

- 手の太陽小腸経と足の太陽膀胱経

- 足の少陰腎経と手の厥陰心包経

はき第9回-113

外眼角で接続している経絡はどれか。

- 足の太陰脾経と手の少陰心経

- 手の少陽三焦経と足の少陽胆経

- 手の太陽小腸経と足の太陽膀胱経

- 手の陽明大腸経と足の陽明胃経

流注と接続部位を問う問題

流注と接続部の正しい組み合わせを問う問題です。

少し考えさせられますが、一つずつ答えを見ていくと導き出せる問題です。

はき第13回-112

経脈流注と接続部との組合せで正しいのはどれか。

- 胃経から脾経 ───── 足の母指内側端

- 肺経から大腸経 ──── 内眼角

- 三焦経から胆経 ──── 手の示指端

- 小腸経から膀胱経 ─── 外眼角

はき第21回-107

経脈流注と接続部との組合せで正しいのはどれか。

- 大腸経から胃経 ──── 口角外方

- 肝経から肺経 ───── 中焦

- 小腸経から膀胱経 ─── 足の小指端

- 心包経から三焦経 ─── 手の中指端

はき第22回-107

経脈間の接続とその部位との組合せで正しいのはどれか。

- 三焦経から胆経 ──── 外眼角

- 脾経から心経 ───── 側胸部

- 腎経から心包経 ──── 心中

- 小腸経から膀胱経 ─── 鼻翼外方

はき第27回-104

経脈間の接続とその部位の組合せで正しいのはどれか。

- 手の陽明経から足の陽明経 ――― 内眼角

- 足の太陰経から手の少陰経 ――― 側胸部

- 足の少陰経から手の厥陰経 ――― 胸中

- 手の太陽経から足の太陽経 ――― 外眼角

井穴を問う問題

最近の傾向は、接続する部位の井穴を求めてくる問題になっているようです。

こんな捻った問題を出す意味が分からない。

何を求めてこんな問題をだすのか?疑問です。

これで「滎穴の組み合わせはどれか」という問題が出たら、もう悪意にしか感じだれないです。

はき第25回-102

内眼角で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

- 少沢 ――― 至陰

- 隠白 ――― 少衝

- 商陽 ――― 厲兌

- 関衝 ――― 足竅陰

はき第29回-107

外眼角で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

- 湧泉 ─── 中衝

- 関衝 ─── 足竅陰

- 少沢 ─── 至陰

- 少商 ─── 商陽

はき第31回-107

胸中で接続する経脈の井穴の組合せで正しいのはどれか。

- 湧泉 ――― 中衝

- 少沢 ――― 至陰

- 商陽 ――― 厲兌

- 隠白 ――― 少衝

おススメの本

経穴を覚えるのにとてもわかりやすく、試験対策として一番おススメする参考書かと思います。

授業でも使えますが、国家試験対策にも対応できます。

ただし、試験対策としてです。

臨床では他の参考書がおススメです。