🌟専門実践教育訓練給付金、最後の申請書類がやっと届きました!

こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

無事に卒業して国家試験も合格し、ホッと一息…と言いたいところですが、実はその後にも「最後の難関」が残っていました。

それが専門実践教育訓練給付金の申請手続きです。

やっとのことで、卒業後に給付金申請に必要な書類が手元に届きました。

あとは記入して提出するだけ…のはずが、これがまた一筋縄ではいかない!必要事項をすべて丁寧に記載しようと思ったのですが、初見ではわかりにくい箇所も多く、空欄のままにしておいて、最終的にはハローワークで直接相談しながら記入することにしました。

でも、届いたのが4月中旬って、ちょっと遅くないですか…?この手続きが済まないと、事業の準備や次のステップが滞るため、正直かなり焦りました。

思わず学校に「これ、もっと早く準備できるんじゃないですか?」と電話で問い合わせたほどです。

そもそも重要な書類で、申請期限もあるものなんですから、3月時点でほぼ完成形になっていてもおかしくないはず。

卒業後の忙しい時期に、受け取りや記入、提出、そして場合によっては何度もハローワークに足を運ぶのは本当に大変です。

特に、平日休みが取れない社会人にとっては、こうした手続きのタイミングも大きなストレスになりますよね。

ちなみにKagayaは、最大給付額の168万円を受け取れる条件をクリアしているため、「きらぼし」の開業資金として大切に活用する予定です。

社会人になってからの学び直しは、時間も労力もお金もかかります。

でも、この制度のおかげで本当に助けられました。

「学びたい気持ちはあるけど、お金の不安が大きい」そんな風に悩んでいる方にこそ、専門実践教育訓練給付金の存在を知ってほしいと心から思います。

対象講座を選んで条件を満たせば、かなりの割合で学費の一部が返ってくるんです。

学費の「半分」とまではいかなくても、実際に通ってみて戻ってくる金額の大きさを実感しましたし、資格取得を目指すうえで「制度をうまく活用する」というのは、現代の大人の学び方として、とても重要だと思います。

これから資格取得やキャリアチェンジを考えている方、経済的な支援制度を探している方にとって、この給付金は大きな後押しになるはずです。

💡ポイント

専門実践教育訓練給付金は、単なる「お金の支援」ではなく、新しいキャリアを築くための投資支援です。学びたい気持ちを経済的に支えてくれる、ありがたい制度。対象講座を調べて、自分の可能性を広げましょう!

🌟専門実践教育訓練給付金とは?

専門実践教育訓練給付金とは、厚生労働省が実施している「社会人の学び直し(リカレント教育)」を支援する制度です。

働きながらキャリアアップを目指したい人や、新たな資格を取得して再就職をしたい人に対して、学費の一部が支給される仕組みになっています。

たとえば、専門学校や大学・養成課程など、厚労省が指定する講座に通い、修了後にその資格を活かした就職をすれば、最大168万円(※令和6年度からは最大192万円)もの支給を受けられます。

つまり、この制度をうまく活用すれば、自己負担を大幅に減らしながら「働くための学び」を実現できるということです。

Kagaya自身も、この制度がなければ鍼灸学校への進学はもっと不安だったと思います。

支給内容の内訳

- 在学中:授業料の最大50%(年間上限40万円×最長3年)

- 就職後:在学中に受け取った額の20%が追加支給(最大48万円)

たとえば年間80万円の学費がかかる学校に3年間通うと、合計240万円の支出となりますが、うち最大で120万円が在学中に支給され、さらに卒業後の就職で追加48万円(20%)が支給されます。

つまり、実質72万円の自己負担で済む計算になります。

もちろん、支給されるにはいくつかの条件がありますが、正しく手続きをすればかなりのサポートが受けられるのは間違いありません。

Kagayaは鍼灸師養成課程に3年間通いましたが、その間、この制度のおかげで金銭的な不安がかなり軽減されました。

また、この制度の良いところは、就職後に「資格を活かして働いている」と認められれば追加支給があることです。

資格取得の「ゴール」が明確になり、モチベーションを保ちやすいのもポイントです。

近年は「学び直し」や「生涯教育」が注目される中、こうした制度があることで、社会人でも「もう一度、学びたい」という気持ちをカタチにしやすくなりました。

鍼灸師や看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士など、さまざまな資格が対象になっています。

ちなみに、令和6年度からは最大支給額が192万円に引き上げられました。

物価高騰や学費の上昇を受けての措置かもしれませんが、それだけ国が「学び直し」に力を入れているという証でもあります。

Kagayaも、この制度がなければ安心して通学・勉強・実習・国家試験対策を続けられなかったかもしれません。

自分の未来に投資したい人、自分の働き方を変えたいと考えている人には、ぜひ活用してほしいと思っています。

💡ポイント

雇用保険に2年以上加入していれば、パート・アルバイトでも申請可能な場合があります。対象講座や条件はハローワークで確認できるので、まずは一度相談してみましょう。

🌟最後の申請とは?~就職後の追加給付に要注意!

専門実践教育訓練給付金には、実は「最後の申請」とも言えるステップがあります。

それが就職後の追加給付です。

これは在学中にもらった給付金の20%が、資格を取得し、その資格を活かして就職した場合に追加でもらえるという仕組みです。

たとえば、在学中に120万円の給付を受け取った人であれば、就職後に追加で24万円を申請することが可能です。

この制度は、ただ「卒業すれば終わり」ではなく、「その資格で実際に働いているか」を評価する構造になっており、本当に職業に結びついた教育だったかを確認する目的もあるようです。

この追加給付の申請には、就職後1か月以内、かつ修了から1年以内という申請期限が設けられています。

そして、雇用保険を4月1日時点で払っていれば、その年の要件を満たすとされています。

これはKagayaにとって重要なポイントでした。

なぜなら、追加給付を受け取ってから今の職場を辞めたいという思いがあったからです。

つまり、4月1日付で在職していれば、数か月後に退職しても問題はないということ。

これは転職や独立を目指す人にとって、戦略的に動けるありがたいルールです。

とはいえ、実際にこの申請をするとなると、思っていたよりも面倒な手続きが多く、Kagayaも何度もハローワークに足を運びました。

特に問題だったのは、学校からの説明不足。

必要な書類や申請のタイミングについて明確な案内がなく、自分で調べたり、窓口で質問したりと、かなりの時間と労力がかかりました。

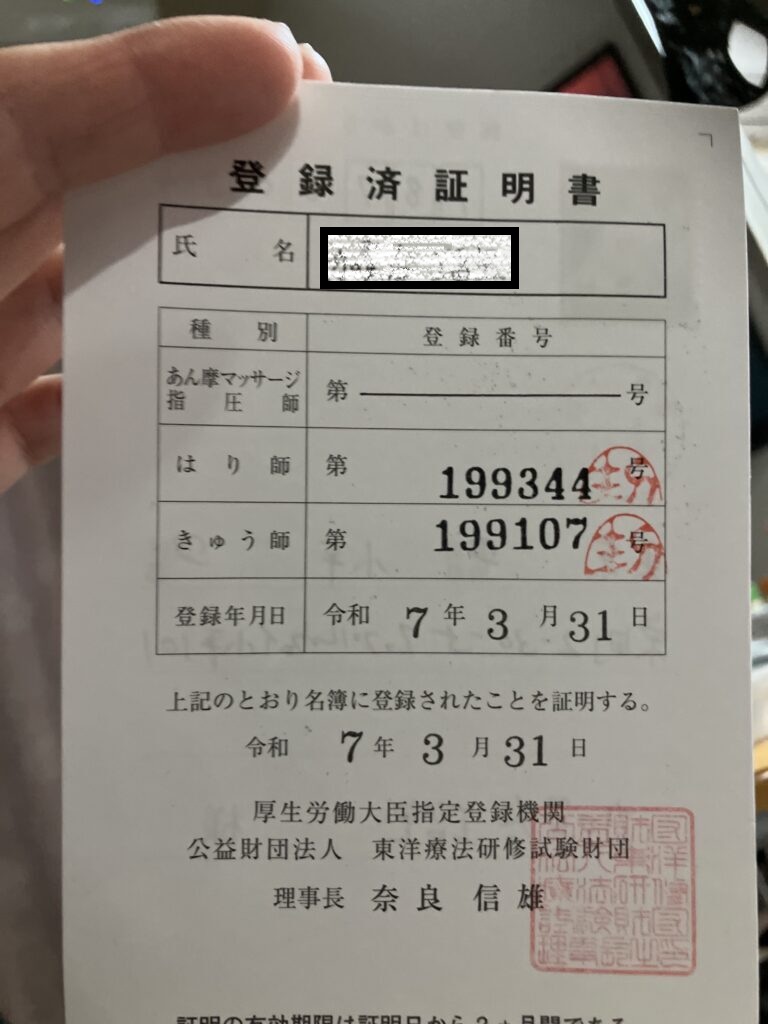

追加給付の申請には、「登録済証明書」(国家資格の登録を済ませた証明)や、「在職証明書」「雇用契約書」などの提出が必要です。

Kagayaはすぐに開業準備を進めたかったため、登録証明書を急いで取得しようとしましたが、「切手を貼るかどうか」など細かい部分がわかりづらくて混乱しました。

「郵送で申請するなら切手が必要」と言われたけれど、急いでない人は貼らない?とか、細かい説明が曖昧な部分が多くて、時間がかかりました。

切手代も地味に高いし…。

こういうところ、もう少し簡素化できないかなと思います。

さらに、全学費の領収書も求められました。

これも事前に知らなければすぐに出せない可能性があります。

Kagayaの場合、学校からの領収書は年度ごとにまとめてファイルしていたので、スムーズに提出できましたが、紛失していたら大変だったと思います。

こうして、なんとかすべての書類を整え、ハローワークに提出しました。

あとは、無事に口座に振り込まれるのを待つのみです。

この制度、本当にありがたいものですが、「最後の申請」は意外とハードルが高いです。

これから活用したい方は、事前に流れと必要書類をしっかり確認しておくことをおすすめします。

💡ポイント

「就職後の追加給付」は、申請期限が短く、必要書類も多いため要注意!卒業後は、早めにハローワークと連携を取り、1か月以内の提出を目指しましょう。

🌟申請に必要なもの・条件

専門実践教育訓練給付金の「最後の申請」である追加給付を受けるためには、いくつかの厳密な条件があります。

書類を出すだけでOKというわけではなく、時期や内容、雇用形態などに関しても明確なルールが決められています。

Kagaya自身も、事前に調べておかなかったら申請に間に合わなかった可能性もあったので、これから申請される方は特に注意してほしいところです。

以下に、申請に必要な条件を詳しく整理しました。

✅申請に必要な条件と書類

- 厚労省指定の講座を修了し、資格を取得している

- 取得した資格を活かして就職している(正社員・契約社員・パートも可)

- 修了日から1年以内、かつ就職後1か月以内にハローワークへ申請

- 「在職証明書」または「雇用契約書」など、雇用状態を証明する書類

- 登録済証明書(国家資格登録後、免許証が届くまでの証明)

- 全学費分の領収書(在学期間分すべて)

とくに見落としがちなのが、「修了から1年以内」かつ「就職後1か月以内」というタイムリミットです。

もしも就職が遅れたり、申請を忘れてしまうと、この追加給付は受けられなくなってしまいます。

そして、雇用形態に関しては「正社員じゃないとダメなの?」という疑問もあるかと思いますが、実は週20時間以上働いていて雇用保険に加入していればパートや契約社員でもOKとされています。

ただし、雇用内容が「資格を活かして働いている」と判断される必要があります。

つまり、せっかく資格を取っても、まったく無関係の職種で働いてしまうと、追加給付の対象外になる可能性があります。

「資格を活かしていること」を証明するには、職務内容や雇用契約書の記載が非常に重要です。

また、国家資格の登録後すぐには免許証が届かない場合があります。

その際に使えるのが「登録済証明書」です。

免許交付の手続き中であることを証明するこの書類は、保健所や担当機関に申請すれば取得できますが、返信用封筒や切手が必要なケースもあるので、事前準備を忘れずに。

そして意外に面倒なのが、学費の領収書です。

提出書類としては、学費支払いの全期間分の控えが求められるので、学校からの請求書やレシートは保管しておくのがベストです。

再発行になると、時間がかかって申請期限に間に合わないリスクもあります。

申請には多くのステップと書類が必要ですが、きちんと準備をすれば確実に支給されるありがたい制度です。

Kagayaも、この「最後のひと手間」を乗り越えて、事業資金としてしっかり活用する予定です。

💡ポイント

申請期限は本当に短い!「就職したらまずハローワーク」と覚えておくと安心。書類も事前に揃えておくと、スムーズに進みます。

🌟制度を利用して感じたこと

実際にこの専門実践教育訓練給付金制度を利用してみて、Kagayaが感じたのは「この制度がなかったら、そもそも学び直しが難しかったかもしれない」という現実でした。

Kagayaが進学した鍼灸学校は、もともとこの給付制度の対象校でしたが、ある年にいったん対象外になってしまったという情報が入りました。

そのときは本当にショックで、「もう1年入学を見送ろうか…」と真剣に悩みました。

でも、数ヶ月後に「対象校として再認定された」との連絡があり、迷わず入学を決めました。

それくらい、この制度の有無は進学やキャリアの選択に大きな影響を与えるものだと思います。

社会人が改めて学校に通うのは、時間・お金・体力のどれもが必要な挑戦です。

仕事を続けながらの通学は簡単ではありませんし、家事や育児などを並行してこなしている方にとっては、さらにハードルが高くなります。

Kagaya自身も、授業・課題・実習・国家試験勉強と、日々忙しく追われながら過ごしていましたが、「この制度があるから頑張れる」という心理的支えがありました。

そしてもう一つ、この制度の優れているところは、単に「学費の補助を受けて終わり」ではなく、卒業後の就職や活動まで見据えた追加給付があることです。

自分の選んだ道でしっかり働いている、という事実を確認し、その後も支援してくれる姿勢に、国の制度としての意義を感じます。

実際にこの追加給付のおかげで、「きらぼし」事業の立ち上げ資金にも余裕ができました。

たとえば、お灸や鍼、耳ツボシールといった物品購入だけでなく、ホームページ運営費や名刺・パンフレット作成費など、開業準備にはさまざまな費用がかかります。

自己資金だけでこれらをまかなおうとすると、正直かなりの負担です。

ですが、この制度を利用することで、資金繰りにも精神的な余裕ができ、「もっとクオリティを高めよう」と前向きに取り組むことができました。

また、社会人学生として学ぶという経験は、単なる資格取得にとどまらず、人生を見つめ直すきっかけにもなりました。

年齢やキャリアに関係なく「学び直す」という選択肢がある社会は、やっぱり素敵だと思います。

この制度を通じて、Kagaya自身が得たのはお金だけではありません。

自信・覚悟・挑戦する勇気も含まれていたと思います。

もし、今この記事を読んでいる方の中に「学びたいけど不安で動けない」という方がいたら、制度の活用も選択肢のひとつとして考えてほしいです。

💡ポイント

制度のメリットは金銭的な支援だけでなく、「本当にやりたいこと」に挑戦する後押しになること。使える制度は、どんどん活用しましょう!

🌟最後に:これから目指す方へ

Kagayaが通った鍼灸学校の学費は、3年間で2,850,000円。

決して安い金額ではありません。

ですが、専門実践教育訓練給付金のおかげで、最終的に1,680,000円もの給付を受け取ることができました。

差し引きすると、自己負担は1,170,000円で済んだことになります。

もちろん、教材費や交通費、実習道具の購入費などの出費もありましたが、それでもこの制度の恩恵はとても大きかったです。

今このブログを読んでいる方の中にも、

- 資格を取りたいけど、学費が高くて踏み出せない

- 将来に不安があってキャリアチェンジを考えている

- 「今さら勉強なんて…」と躊躇している

そんな思いを抱えている方がいるかもしれません。

Kagayaもそうでした。

でも、だからこそ声を大にして伝えたいのです。

専門実践教育訓練給付金は、「学びたい気持ち」を応援してくれる制度だということを。

この制度は、国が用意している公的支援です。

奨学金と違って返済不要。

条件さえ満たせば誰でも申請できますし、最近では給付上限額も192万円に引き上げられました(令和6年度以降)。

これは、物価や学費の高騰を考慮した制度の進化と言えるでしょう。

さらに良い点は、正社員でなくても対象になる可能性があるということ。

たとえば、パートや契約社員でも、週20時間以上働いていて、雇用保険に2年以上加入していればOK。

アルバイトであっても、雇用保険に加入できる職場なら申請可能です。

ちなみに、雇用保険に入れてくれないような職場は要注意です。

労働条件や法令順守の観点からも、そういった職場を見極める材料にもなります。

奨学金を借りて将来に借金を背負うよりも、このような返済不要の制度を活用することは、将来の選択肢を広げるための賢い方法だと感じました。

Kagaya自身、国家資格を取得し、「きらぼし」という訪問鍼灸+看護ケアの事業をスタートすることができたのも、この制度のサポートがあったからです。

今では、自分が受けた支援を、次は誰かの背中を押すカタチで還元していきたいと考えています。

「やりたいことがあるけれど、お金の不安で止まっている」そんなあなたにこそ、この制度を知ってほしい。

まずはハローワークに相談してみてください。

職員さんが丁寧に制度の内容や対象講座、申請の流れを説明してくれます。

書類の準備や講座選びもサポートしてくれるので、最初の一歩が不安でも安心です。

そして何より、人生の可能性は、いつからでも広げられるということを、この経験を通してKagayaは実感しました。

💡ポイント

「学び直し=再スタート」ではなく、「アップデート」。未来に向けて、自分自身の価値を高めるための制度として、ぜひ活用してみてください!

🌟「きらぼし」では学びを活かした訪問ケアを提供しています

Kagayaは、この制度を活用して鍼灸師・看護師のダブルライセンスで、「プライマリ・ケアサポート きらぼし」という屋号で訪問型のケアサービスを展開しています。

「きらぼし」では、鍼灸+看護+東洋医学の知恵を活かし、こんなケアを行っています:

- ご自宅での鍼灸施術・お灸セルフケア指導

- 自律神経や慢性症状への体質改善サポート

- 訪問看護のような生活支援・健康相談

- 障がい児(者)向けのやさしいツボケア

「学んだ知識を、地域の人に活かしたい」そんな想いから始めた活動です。

資格を取って終わりではなく、その先の支援・実践を大切にしています。

現在は、小平市を中心に、東村山・東大和・東久留米・国分寺・立川エリアで活動しています。

ご家族でのご相談や、ケアマネジャーさんからのご依頼も対応可能です。

まずはお気軽に、LINEまたはフォームからご連絡ください。

📩 ご相談・お問い合わせはこちら

💡きらぼしの強み

「資格+経験+想い」で寄り添うケア。医療でも介護でもない、その人らしい暮らしに寄り添う選択肢として、ご活用ください。