こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

🌟導入|鍼灸国家試験3日前に戦場鍼セミナーへ?

信じられない話かもしれませんが、Kagayaはなんと、鍼灸国家試験の3日前に「戦場鍼(BFA)」のセミナーに参加してきました。

国家試験直前と言えば、ラストスパートの追い込み時期ですよね。

多くの受験生が朝から晩まで机にかじりついているようなタイミングで、Kagayaはというと……セミナー会場へ足を運んでいました。

もちろん、勉強しないつもりだったわけではありません。

実は1週間前からしっかりと準備して、仕事の調整も済ませ、自宅に引きこもって勉強モードに切り替えていました。

ただ、Kagayaは気づいてしまったんです。

「361個の経穴をただ暗記するのが本当に苦痛だ……」と。

ツボの名前、位置、効能、取穴部位……全部丸暗記。

知識としては必要なのはわかっていても、何か意味がないように感じてしまう瞬間があるんですよね。

「努力の方向を変えたほうがいいのでは?」と疑問を持ち、どうにかして合理的に覚える方法を探して、統計的な傾向や出題分析まで始める始末。

でも、気がつけば机に向かうのが苦痛になってしまいました。

さらに悪条件が重なります。

Kagayaが住んでいるマンションでは、ちょうどこの時期に大規模修繕工事が始まりました。

朝から工事音が鳴り響き、「バリバリバリ…ドンドンドン…」と落ち着かない環境。

耳栓をしても振動が伝わってくるし、窓も開けられないし、換気もしづらいし、集中なんてできるわけがない。

あまりにストレスが溜まって、ついには『ハリー・ポッター』シリーズを一気見するという逃避行動にまで走ってしまいました。

「これはもう、勉強が手につかないなら別の学びを得よう」と思い直した私は、ふと見かけたSNSの投稿で「戦場鍼セミナー in 東京開催!」という情報を見つけました。

国家試験3日前だし、行ってる場合じゃないよな……と思いながらも、心のどこかで「これはチャンスかもしれない」と感じてしまったんです。

Kagayaがずっと興味を持っていた“耳ツボ”そして“即効性のある疼痛緩和”というキーワードにピッタリの内容。

「どうせ試験も暗記地獄だし、気分転換も兼ねて行ってしまえ!」と、まるで運命に背中を押されるように参加を決意しました。

結果として、たった3時間のセミナーでKagayaの鍼灸観がガラリと変わるほどの衝撃を受けることになります。

今回の体験記では、戦場鍼セミナーでの学び、実技の体験、鍼灸師としての気づき、そして障がい児ケアや在宅医療とのつながりについて、Kagayaの視点から詳しく綴っていきたいと思います。

🌟戦場鍼セミナーを受講して

戦場鍼(せんじょうばり)という言葉を聞いて、皆さんはどんなイメージを持たれるでしょうか?

「まさか戦場で鍼を刺すなんて…」と驚かれるかもしれませんが、これはアメリカ軍が実際に使用しているれっきとした医療技術です。

正式名称は「Battlefield Acupuncture(BFA)」。

耳にある特定のツボに、特殊なASP鍼(極小のステンレス製円皮鍼)を刺すことで、短時間で痛みやストレスを軽減する即効性のある療法です。

BFAは、戦場という極限状態において、麻薬性鎮痛剤や処方薬を使えない場面でも、兵士の痛みを和らげ、心身の安定を図るために開発されました。

この耳鍼療法は、フランスの医師ポール・ノジェ(Paul Nogier)が提唱した「耳介療法(Auriculotherapy)」をベースに、アメリカ空軍医官のリチャード・ナイミック博士(Dr. Richard Niemtzow)によって確立されたものです。

ナイミック博士はがん性疼痛や戦地での負傷者のケアを通して、「薬に頼らず、かつ即効性があり、再現性の高い疼痛緩和法」の必要性を強く感じていたそうです。

その結果、生まれたのがこの戦場鍼。

現在では軍隊だけでなく、アメリカ国内の退役軍人病院(VA)や救急医療機関、さらにPTSDの治療や精神科領域でも注目されています。

日本でも徐々にその存在が知られ始めており、NHKの番組『東洋のちから』でも特集が組まれました。

番組では、戦場鍼の実際の施術風景や患者の変化が紹介され、東洋医学の可能性を再認識させられる内容でした。

Kagayaも、以前からこの療法にはとても興味を持っていました。

「耳だけで本当に痛みが変わるの?」「医療現場でも使えるレベルなの?」と半信半疑だった部分もありましたが、実際にセミナーを受けて、印象がガラッと変わりました。

たった5つのポイントに刺鍼するだけ。

それも、決められた順番で、左右の耳にシンプルに。

その合理性と即効性には、正直驚かされました。

通常、鍼灸と聞くと、「体質に合わせて経絡を整えて…」といった個別対応が主になりますが、戦場鍼はとにかくシンプルで再現性がある。

つまり、誰が行っても同じ結果が出せる、医療としての“標準化”が実現できているという点で、まさに現代医療が求める鍼灸の形だと感じたのです。

痛みがある人に、スピーディーに、そして確実に効果を届ける──。

それは、医療者としてのKagayaが一番大切にしたい部分でもあります。

この戦場鍼を学ぶことで、「鍼灸はスピリチュアルなもの」「個人差がある曖昧な医療」といった偏見を変える大きな一歩になると、Kagayaは確信しました。

🌟セミナーの内容と実技体験のリアル

今回参加した戦場鍼(BFA)セミナーは、理論と実技の両方をバランスよく学べる充実した内容でした。

まずは座学として、戦場鍼の歴史や成り立ち、科学的根拠、そしてBFAがなぜ即効性を発揮するのかといった理論的な部分からスタートしました。

印象的だったのは、BFAが「たった5つの耳のツボ」に刺すだけで効果があるという点です。

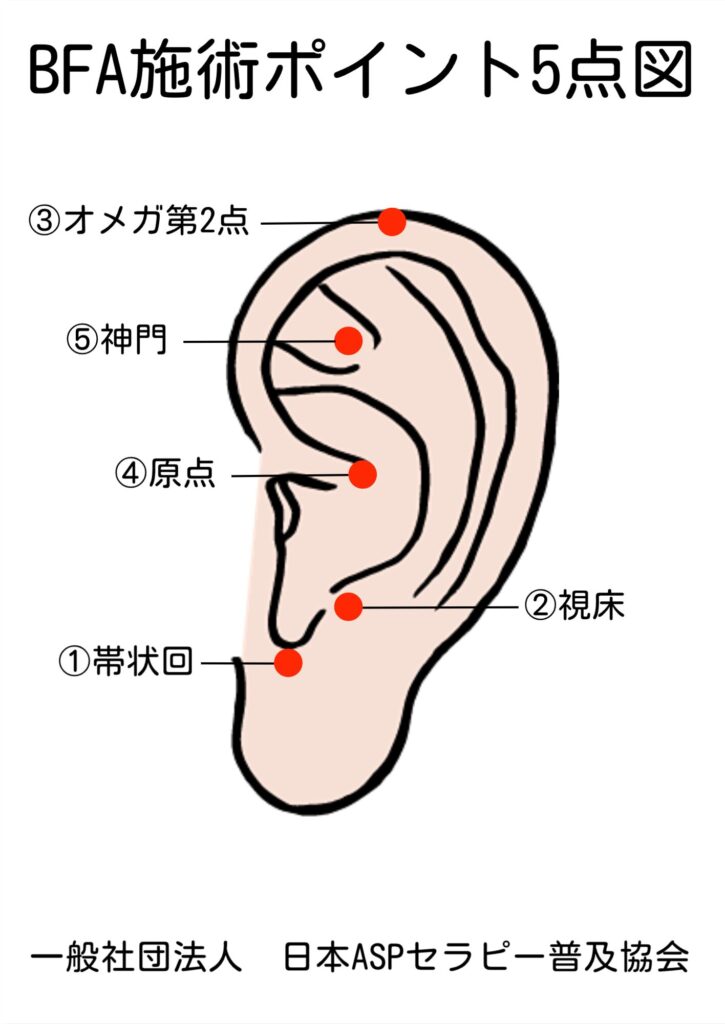

具体的には以下の5つのポイント:

- 帯状回(Cingulate Gyrus):情動コントロールや集中力に関わる

- 視床(Thalamus):感覚情報の中継地点で、痛覚にも深く関与

- オメガ第2点(Omega 2):運動麻痺や痙縮などの神経系症状に対応

- 原点(Point Zero):身体全体のバランスをとる中心点

- 神門(Shen Men):精神安定や鎮静作用に優れる

この5点に、ASPという専用の極小円皮鍼を使用して刺鍼します。

ASPは、刺入後も皮膚にとどまり、数日間継続的な刺激を与えます。

施術の手順としては、まず帯状回 → 視床 → オメガ2 → 原点 → 神門の順に片耳から刺鍼を行い、必要に応じて反対側の耳にも同様に処置を行います。

この順序が重要で、効果の発現や持続に関わるポイントであることも学びました。

BFAは、単なる耳ツボ療法とは異なり、明確な理論と臨床的エビデンスに基づいて構成されています。

講義では、急性疼痛・慢性疼痛・不安・PTSD・不眠・禁煙サポートなど、幅広い応用例も紹介され、医療現場での活用可能性に希望を感じました。

後半は実技の時間。

少人数制だったこともあり、参加者同士がじっくりとペアになり、互いの耳に実際にASPを刺していく練習を行いました。

ツボの位置は「なんとなくここかな」ではなく、ノイロメーターという通電反応測定器を使って、数値的にポイントを特定していきます。

このデバイスは、皮膚の電気抵抗を測定することで、反応点(=ツボ)を客観的に可視化してくれる優れもの。

反応のある部分では「ピー!」と音が鳴り、視覚的にも数値が変化するので、「ここだ」と確信を持って刺すことができます。

実際にKagayaも体験しましたが、ASPの刺入は思っていた以上に刺激が強く、東洋医学の「優しい鍼」という印象とはかなり異なります。

「バチッ」と刺されるような感覚で、正直ちょっと痛かったです。

これは刺し方や技術、体質にもよりますが、特に小児や高齢者には刺激が強すぎる可能性があると感じました。

ですが、その分効果の即効性には目を見張るものがありました。

刺鍼して数分後には「身体がスッと軽くなる」「頭がスーッと冴える」などの変化を体感。中には膝の痛みがその場で軽減したという参加者も。

BFAのセミナーは「やさしい東洋医学」ではなく、再現性と即効性を重視する医療の場に根ざした鍼灸であることを再認識させてくれるものでした。

🌟実技の体験|刺される側になってわかったこと

戦場鍼セミナーの後半では、いよいよ実技の時間が始まりました。

参加者は私を含めて2人だけという超少人数制。

最初は「少なすぎて不安…」と思ったのですが、結果的にはこの人数で大正解でした。

というのも、講師の先生にほぼマンツーマンで実技指導をしていただけるという、かなり贅沢な環境だったからです。

実技では、お互いの耳をモデルにして、実際にASPという特殊な鍼を刺し合う体験を行いました。

使用したツボは、帯状回、視床、オメガ第2点、原点、神門の5か所。

座学でも紹介された「戦場鍼5点セット」です。

まず最初に行うのは「ツボ探し」。

これは手探りではなく、ノイロメーターという専用機器を使って、皮膚の電気的反応をチェックしながらツボを正確に見つけていきます。

「ピーッ」という音と数値の変化で、反応点がリアルタイムにわかるのは本当に面白く、視診や触診では見つけられない微細なズレを補正する感覚が新鮮でした。

ツボを特定したら、いよいよ刺鍼。先に言っておきますが……ASPの鍼、めっちゃ痛いです!

東洋医学的な「やさしい刺入」とは違い、ASPは“バシッ”と打ち込むような刺激。

刺される側になって初めてその衝撃を実感しました。

しかも、耳は痛点が多い部位なので、浅く刺すだけでも神経にビンビン響く感じ。

最初の1本目から「これは本気の治療法だな…」と覚悟が決まりました。

ちなみに痛みの感じ方には個人差があるようで、もう1人の受講者は「そんなに痛くないよ」とケロッとしていたので、刺し手の技術も大きく関係していると感じます。

講師の方からも「ASPは鍼の太さ・深さ・角度で体感が変わる。慣れるまでは自分で刺される体験が一番大事」と言われました。

ただし、この刺激の強さゆえに、小児や高齢者、感覚過敏のある方への使用は慎重になるべきだというのも、今回体験して得た大きな学びでした。

特に障がい児のケアにおいては、「繊細な刺激」が求められる場面が多いため、ASPの使用は適さない可能性もあります。

その一方で、より刺激の少ないタイプの鍼や、耳ツボシールなどへの応用可能性も考えられると感じました。

また、BFAの施術は一貫して「西洋医学的」だと強く感じました。

刺す場所も順序も決まっていて、検査機器で反応点を測り、定量的に治療効果を確認する──まさにエビデンス・ベースド・メディスン。

これまでKagayaが学んできた東洋医学のような「気の流れを読む」「体質を観察する」といった繊細なアプローチとは、まったく異なる世界観でした。

でも、それが悪いとはまったく思いません。

BFAは「医療として使える鍼灸」であり、痛みやストレスに悩む人に短時間でアプローチできる可能性を秘めたツールです。

そして、刺される体験を通じてこそ、施術者としての配慮や工夫、必要な知識と技術が深まるのだと、改めて実感しました。

🌟鍼灸と戦場鍼の可能性|再現性と社会実装の視点から

実際に体験してみて、戦場鍼(BFA)は本当に即効性があると感じました。

そして何より、あらかじめ刺す順番とポイントが決まっているというシンプルさ。

これが想像以上に大きな魅力でした。

東洋医学では個別対応が重視される一方で、戦場鍼は誰が行っても同じ手順で、一定の効果が期待できる再現性があります。

これこそが「保険適応される医療」に求められる最大の条件なのではないかと、Kagayaは思うのです。

誰がやっても、ある程度の“標準効果”が得られる。

これは医療者としての安心感にもつながりますし、患者さんにとっても公平な医療の提供になります。

鍼灸は、スピリチュアルでも民間療法でもなく、れっきとした医療です。

たまに「宇宙と繋がる感覚で…」なんて表現を見かけることもありますが、Kagayaとしては、誰にでも納得できる、科学的根拠のある医療であることを大切にしたいと思っています。

もちろん、施術者による“上手・下手”は多少あるでしょう。

でも、A看護師が採血してもB看護師が採血しても、数値がバラバラだったら困りますよね。

鍼灸も同じで、「誰がやってもある程度の効果が出る」ことが、社会に浸透するための前提になるのだと思います。

セミナー中に「もし医師が戦場鍼を始めたら、鍼灸師は困るのでは?」という質問をしたところ、講師の先生は「困らないと思う」とおっしゃっていました。

その言葉に、Kagayaも大きくうなずきました。

医師が扱っても、鍼灸師が扱っても、それぞれの立場と専門性で求められる場面が違うからです。

医療業界のトップは医師かもしれませんが、医師が万能なわけではありません。

薬のことは薬剤師、リハビリのことはリハ職、栄養のことは管理栄養士。

みんながそれぞれの専門性を活かして支え合っている。

リハビリ職のように、業務独占ではないけれど求められる存在であること。

これが鍼灸師の現実的な立ち位置かもしれません。

「餅は餅屋」です。

鍼灸師にしかできない役割を見つけ、果たしていくことが大切だと思っています。

もし、戦場鍼が日本で保険診療として一般化すれば、医療費の削減にもつながるでしょう。

ムダな湿布薬や痛み止めが不要になる場面も増えるかもしれません。

そうなればむしろ困るのは、製薬会社や一部の医師かもしれませんね。

そして、Kagayaが今もっとも考えているのは、「この技術を障がい児支援に活かせないか」ということです。

たとえば、痙攣や筋緊張の強いお子さんに対して、BFAの耳刺激で副交感神経優位な状態を作り出せれば、リハビリの効果が高まる可能性があります。

脳の発達にも好影響を与えられるのでは? そんな期待もしています。

もちろん、ASPのような強刺激ではなく、シールタイプの耳ツボや弱刺激の鍼にアレンジする工夫が必要ですが、応用できる可能性は十分にあると感じています。

Kagayaは、戦場鍼をただの「面白い技術」として終わらせず、訪問ケアや福祉現場で役立つ実践技術として取り入れていけるよう、今後も試行錯誤を重ねていきたいと思います。

🌟まとめ|戦場鍼セミナーから見えた鍼灸の未来

鍼灸国家試験の3日前というタイミングで参加した戦場鍼(BFA)のセミナー。

最初は「ちょっと現実逃避かな…」という気持ちもありましたが、実際に参加してみると、今後の鍼灸人生を左右するかもしれないほど深い学びと気づきが得られました。

戦場鍼は、アメリカ軍の戦地医療から生まれた「即効性・再現性・安全性」の高い耳鍼療法です。

特定の耳の5点(帯状回・視床・オメガ2・原点・神門)に、ASPという特殊な鍼を決まった順番で刺す──そのシンプルな手技で、驚くほどの効果が得られることを体感しました。

そして、この技術は医療としての鍼灸の再定義に通じるものだと感じました。

これまで鍼灸は、どこか「職人技」や「個人の勘」に頼る部分が大きく、科学的な医療の枠組みとは距離を感じることもありました。

しかし戦場鍼は、誰がやっても一定の効果が出せる「再現性」を持ち、データや数値で効果を裏付けるスタイル。

まさにEBM(根拠に基づく医療)と鍼灸が結びつく先駆けのように思えたのです。

鍼灸が「保険医療として社会に広がる」には、こうした技術こそが鍵になるのかもしれません。

そして、Kagayaが特に考えているのは、「この技術をどう福祉や訪問ケアの現場に応用するか」ということ。

たとえば、痙攣や筋緊張が強い障がい児に、やさしい耳ツボ刺激で自律神経のバランスを整えることができれば、リハビリの効果を高めたり、生活の質を向上させたりできるかもしれません。

もちろん、ASPのような強刺激の鍼をそのまま使うのは難しいですが、よりマイルドな刺激方法(磁気粒や耳ツボシール)を応用することで、安全に効果的な介入ができる可能性はあります。

さらに、訪問看護・訪問鍼灸・小児ケアなどの多職種連携の現場で、戦場鍼の「即効性+コンパクトさ」はとても相性が良いと感じました。

持ち運びも簡単で、道具も最小限。時間もかからず、患者さんにも負担が少ない──現場のニーズにしっかりフィットするのです。

Kagayaはこれからも、「鍼灸だからできること」を、医療・福祉のリアルな現場に落とし込んでいくチャレンジを続けたいと思います。

戦場鍼セミナーをきっかけに、「鍼灸の再現性とは何か?」「医療として信頼される鍼灸とは?」という問いに、少しだけ答えが見えた気がしています。

そしてそれは、Kagayaの訪問サービス「プライマリ・ケアサポート きらぼし」にも、大きなヒントを与えてくれる体験でした。

これからも、学びと実践を重ねながら、「必要とされる鍼灸」を現場に届けていきたいと思います。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。

🌟「きらぼし」で耳ツボや訪問ケアを体験しませんか?

今回ご紹介した「戦場鍼(BFA)」のように、耳には全身のバランスを整える力があります。

プライマリ・ケアサポート きらぼしでは、こうした耳ツボの考え方を活かしたケアを、訪問やシェアサロンで提供しています。

- 慢性の痛みや不調に悩んでいる方

- 病院に通いにくい障がい児・高齢者のご家族

- スピリチュアルではなく、医療としての鍼灸を求めている方

お気軽にご相談いただけるよう、LINEでの無料相談も行っています。

あなたやご家族の暮らしに、「少しの安心」と「自然な整え」を届けられたら嬉しいです。

📩 ご相談・お問い合わせはこちら