🌟陰陽論

東洋医学の基本的な世界観のひとつが「陰陽論」です。

この理論は、中国古代の哲学思想を基盤としており、自然界や人体のあらゆる現象を「陰」と「陽」の二つの側面で捉える考え方です。

単に「暗い・明るい」「冷たい・温かい」といった物理的なものだけでなく、内向き・外向き、静・動、下降・上昇といった相反する性質をすべて陰陽に分類して理解しようとする枠組みです。

例えば、夜は「陰」、昼は「陽」、水は「陰」、火は「陽」、女性は「陰」、男性は「陽」といった分類がなされます。陰と陽は常に対立しながらも、相互に補い合い、バランスを保つことで世界の調和が成り立っているとされます。

この関係は「対立」「制約」「消長」「転化」の4つの特徴に集約されます。

- 対立:陰と陽は常に相反する属性を持つ(例:冷⇔熱、静⇔動)

- 制約:陰陽は互いにバランスを取り合う(例:暑ければ汗をかき熱を発散)

- 消長:時間や季節、体調によりどちらかが増減する(例:夜は陰が増し、朝に向けて陽が増える)

- 転化:陰が極まると陽になり、陽が極まると陰になる(例:深夜に一番暗くなったあと、夜明けが来る)

東洋医学では、この陰陽のバランスが崩れることが病気の原因であると考えます。

例えば「陰虚(いんきょ)」とは、身体の潤いを保つ「陰」が不足して熱が亢進する状態であり、「陽虚(ようきょ)」は体を温める力が足りず冷えが生じる状態です。

施術や漢方はこの陰陽の偏りを調整することを目的に行われます。

臓腑の陰陽と五臓の分類

| 陽中の陽 | 心 |

| 陽中の陰 | 肺 |

| 陰中の至陰 | 脾 |

| 陰中の陽 | 肝 |

| 陰中の陰 | 腎 |

このように、陰陽論は東洋医学における診断・治療の基盤をなしており、生活の中でも季節や時間、体調に合わせた過ごし方を考えるヒントとなります。

自然のリズムに調和した暮らしは、体調管理や未病予防にもつながります。

陰陽論

陰陽のリズム現象はどれか。

- 陰陽制約

- 陰陽可分

- 陰陽消長

- 陰陽転化

生体リズムに関する陰陽学説で最も適切なのはどれか。

- 陰陽互根

- 陰陽消長

- 陰陽対立

- 陰陽制約

陰陽のバランスが時間とともに変化するのはどれか。

- 陰陽互根

- 陰陽消長

- 陰陽転化

- 陰陽可分

「陰が不足すれば陽が優勢となり、陽が不足すれば陰が優勢となる」を表現するのはどれか。

- 陰陽制約

- 陰陽転化

- 陰陽消長

- 陰陽互根

陰陽のバランスが時間とともに変化するのはどれか。

- 陰陽消長

- 陰陽互根

- 陰陽可分

- 陰陽対立

陰陽法則で陰陽消長を表現しているのはどれか。

- 陰中に陽あり、陽中に陰あり。

- 陰実するときは陽も実し、陰虚するときは陽も虚す。

- 陰極まれば陽となり、陽極まれば陰となる。

- 陰虚すれば陽実し、陽虚すれば陰実す。

陰陽関係で、陰極まれば陽となり、陽極まれば陰となる法則はどれか。

- 陰陽可分

- 陰陽互根

- 陰陽消長

- 陰陽転化

陰陽の関係で「寒い日には活動して冷えすぎないようにする」のはどれか。

- 陰陽転化

- 陰陽互根

- 陰陽制約

- 陰陽消長

陰陽の分類について正しい組合せはどれか。

- 営 ─── 陰

- 腹 ─── 陽

- 血 ─── 陽

- 津 ─── 陰

陰陽の属性が同じ組合せはどれか。

- 魄 ─── 腹

- 左 ─── 偶数

- 遅 ─── 凸

- 温 ─── 西

陰陽学説で同じ属性の組合せはどれか。

- 左側 ――― 衛気

- 静止 ――― 急性

- 内部 ――― 上部

- 奇数 ――― 老年

陰中の陽の臓はどれか。

- 心

- 肝

- 肺

- 腎

陽中の陰の臓はどれか。

- 心

- 肺

- 肝

- 腎

陽中の陽の臓と表裏関係にあるものはどれか。

- 胆

- 小腸

- 大腸

- 三焦

陽中の陰の臓が剋する臓の生理作用はどれか。

- 疏泄を主る

- 血を主る

- 運化を主る

- 水を主る

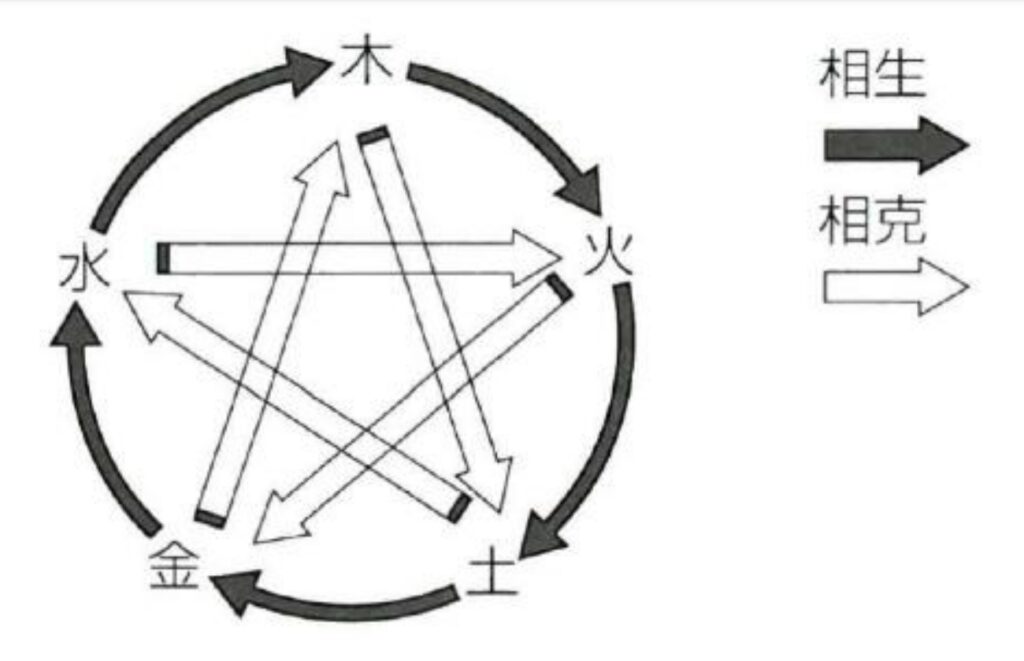

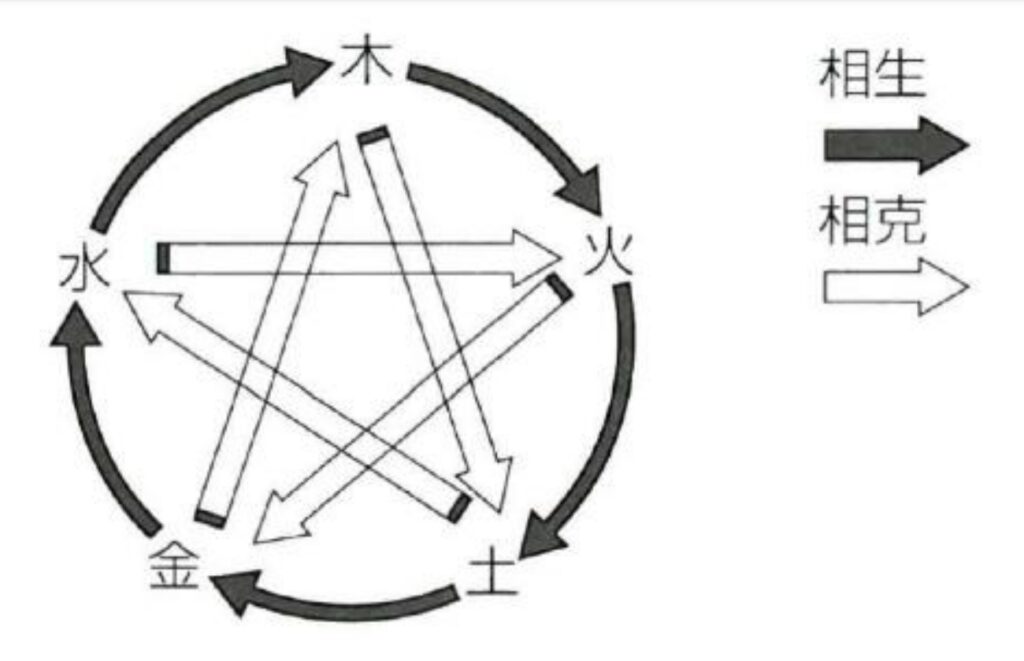

🌟五行論

五行論とは、自然界のあらゆる現象を「木・火・土・金・水」の5つの要素に分類し、それらの関係性をもとに物事の成り立ちや変化を説明する東洋思想です。

五行は単なる元素のことではなく、自然界の性質や方向性、器官、感情、季節など多くのものに対応させて考える枠組みです。

五行の各要素は以下のような性質を持っています:

- 木:春のように成長と伸びやかさを象徴。上昇・拡張・柔軟

- 火:夏のように熱や活動を象徴。上昇・明るさ・発展

- 土:季節の変わり目を象徴。中心・安定・養う力

- 金:秋のように収斂と整える力を象徴。下降・硬さ・規律

- 水:冬のように蓄える・沈む性質。冷却・滋潤・静けさ

五行分類

| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |

| 曲直(のびやか) | 炎上(燃え上がる) | 稼穡(作物を育てる) | 従革(変化・整える) | 潤下(潤し沈む) |

このような分類は、自然界だけでなく人体にも応用されます。例えば、五臓六腑や感覚器官、感情なども五行に当てはめられます。以下の「五行色体表」は、それぞれの属性が何に対応するかを体系的に示したもので、国家試験でも頻出の内容です。

五行色体表(ごろ付き)

| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | ゴロ |

| 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 | かん・しん・ひ・はい・じん |

| 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 | たん・しょうちょう・い・だいちょう・ぼうこう |

| 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 | あお・あか・き・しろ・くろ |

| 風 | 熱 | 湿 | 燥 | 寒 | ふね、失踪か |

| 怒 | 喜 | 思 | 憂 | 恐 | ど・き・し・ゆう・き |

このように、五行論は単なる分類ではなく、各属性が相互に関係し合い、生命活動や病理のメカニズムを理解する手がかりとなります。

五行色体表について正しい記述はどれか。

- 汗は肝に属する。

- 肌肉は脾に属する。

- 爪は肺に属する。

- 目は腎に属する。

五行論で誤っている記述はどれか。

- 相生と相剋の法則がある。

- 色体表は臓腑の病変の診断に応用される。

- 難経六十九難による治療法に活用される。

- 五行論は陰陽論を含む。

経脈における五行の関係について誤っている記述はどれか。

- 肺経の相剋の経は脾経である。

- 心経の相生の経は肝経である。

- 膀胱経の子経は胆経である。

- 腎経の母経は肺経である。

五行色体に基づく肝の症状で誤っている記述はどれか。

- 爪が変形する。

- うなり声が出る。

- 涙がよく出る。

- 顔色が青い。

五行色体でみた肺・大腸の症状はどれか。

- 顔や皮膚が黄ばみ、唇が荒れやすい。

- 目が青みがかって、手足の腱が痛む。

- 顔がほてりのぼせて赤く、脈動が強い。

- 皮膚が色白で、弱い声で話す。

五行色体で精神状態を診るのはどれか。

- 五志

- 五主

- 五根

- 五悪

五志に含まれないのはどれか。

- 怒

- 悲

- 喜

- 恐

五神の意を蔵すのはどれか。

- 肺

- 腎

- 肝

- 脾

五行の色体表で耳が属するのはどれか。

- 五根

- 五腑

- 五支

- 五主

脾の臓は五行のどれに所属するか。

- 土

- 木

- 金

- 火

五行の木に属するのはどれか。

- 臊(五香)

- 黄(五色)

- 鹹(五味)

- 魄(五精)

五行の土に属するのはどれか。

- 湿

- 風

- 寒

- 熱

五行の土に属さないのはどれか。

- 辛み

- 涎

- 黄色

- 香ばしい

五行の土に属する臓腑について正しいのはどれか。

- 降濁作用

- 奇恒の腑

- 作強の官

- 第3胸椎に付着

五行の金に属するのはどれか。

- 脾

- 肺

- 心

- 肝

五労で正しいのはどれか。

- 久しく坐すは肺を傷る。

- 久しく臥すは脾を傷る。

- 久しく視るは心を傷る。

- 久しく行くは腎を傷る。

五労で正しいのはどれか。

- 久しく視ると血を傷る。

- 久しく歩くと肉を傷る。

- 久しく立つと筋を傷る。

- 久しく坐ると気を傷る。

五味に属さない味はどれか。

- すっぱい

- 渋い

- 苦い

- 辛い

五気で乾燥性の外邪に犯されやすい臓はどれか。

- 肺

- 腎

- 脾

- 心

組み合わせ問題

五行色体の組合せで正しいのはどれか。

- 爪 ――― 神

- 香 ――― 鼻

- 唾 ――― 呻

- 辛 ――― 思

五行色体の組合せで正しいのはどれか。

- 暑 ─── 徴

- 甘 ─── 骨

- 髄秋 ─── 思

- 青 ─── 舌

五行色体の組合せで正しいのはどれか。

- 耳 ――― 腥

- 暑 ――― 筋

- 辛 ――― 思

- 唇 ――― 意

五行色体の組合せで正しいのはどれか。

- 肌肉 ─── 腥

- 皮 ──── 髪

- 筋 ──── 呼

- 血脈 ─── 涎

五行色体の組合せで正しいのはどれか。

- 辛 ――― 口

- 唾 ――― 爪

- 焦 ――― 咳

- 歌 ――― 宮

五行色体の関係で正しい組合せはどれか。

- 髄 ───── 心

- 肌肉 ──── 脾

- 毛 ───── 肝

- 目 ───── 腎

五行色体の関係で正しい組合せはどれか。

- 木 ─── 汗

- 火 ─── 涙

- 土 ─── 涎

- 金 ─── 唾

五行色体で正しい組合せはどれか。

- 黒 ――― 焦

- 赤 ――― 香

- 黄 ――― 腥

- 青 ――― 臊

五行色体の組合せで誤っているのはどれか。

- 涕 ─── 五香

- 徴 ─── 五音

- 辛 ─── 五味

- 立 ─── 五労

五行色体の組合せで誤っているのはどれか。

- 辛 ─── 鼻

- 焦 ─── 咳

- 歌 ─── 宮

- 液 ─── 唾

五行色体で共に土に属する組合せはどれか。

- 涎 ─── 味

- 湿 ─── 怒

- 意 ─── 呻

- 甘 ─── 商

五行色体で共に金に属するものの組合せはどれか。

- 臊 ─── 羽

- 香 ─── 呻

- 焦 ─── 商

- 腥 ─── 哭

五労と傷られる臓が現す症状の組合せで正しいのはどれか。

- 久坐 ――― 呑

- 久立 ――― 咳

- 久視 ――― 語

- 久臥 ――― 欠

五行色体における五臓と五労の組合せで誤っているのはどれか。

- 腎 ――― 久立

- 脾 ――― 久坐

- 肝 ――― 久視

- 肺 ――― 久臥

五悪(五気)と五腑との組合せで正しいのはどれか。

- 風 ─── 大腸

- 寒 ─── 胃

- 燥 ─── 膀胱

- 暑 ─── 小腸

五臓と五色との対応で正しいのはどれか。

- 肺 ─── 黄

- 心 ─── 青

- 腎 ─── 黒

- 脾 ─── 赤

五行色体における五脈と五病の組合せで正しいのはどれか。

- 弦 ─── 呑

- 代 ─── 咳

- 毛 ─── 語

- 石 ─── 欠

五行色体における五主と五官の組合せで正しいのはどれか。

- 肌肉 ─── 鼻

- 筋 ──── 舌

- 皮毛 ─── 口

- 骨 ──── 耳

五行と五声との組合せで正しいのはどれか。

- 木 ─── 呻

- 金 ─── 哭

- 火 ─── 呼

- 水 ─── 歌

五臓と五液との組合せで正しいのはどれか。

- 心 ─── 涎

- 肝 ─── 汗

- 肺 ─── 涕

- 脾 ─── 涙

五臓と五志との組合せで正しいのはどれか。

- 肝 ─── 思

- 腎 ─── 恐

- 脾 ─── 喜

- 肺 ─── 怒

五臓と五味との組合せで正しいのはどれか。

- 肺 ─── 苦

- 心 ─── 酸

- 肝 ─── 辛

- 脾 ─── 甘

五臓と五主との組合せで正しいのはどれか。

- 脾 ─── 肌肉

- 心 ─── 筋

- 腎 ─── 皮毛

- 肝 ─── 血脈

五臓と五香との組合せで正しいのはどれか。

- 脾 ─── 腥

- 心 ─── 香

- 肺 ─── 焦

- 腎 ─── 腐

五臓と五役との組み合わせで正しいのはどれか。

- 腎 ─── 声

- 肝 ─── 味

- 心 ─── 臭

- 肺 ─── 色

五臓と五主との組合せで正しいのはどれか。

- 肝 ─── 皮毛

- 脾 ─── 肌肉

- 肺 ─── 血脈

- 心 ─── 筋

五行と五香との組合せで正しいのはどれか。

- 火 ─── 香

- 木 ─── 臊

- 金 ─── 腐

- 土 ─── 腥

五臓と五労との組合せで誤っているのはどれか。

- 腎 ─── 久しく立つ。

- 肝 ─── 久しく視る。

- 脾 ─── 久しく坐す。

- 肺 ─── 久しく臥す。

臓腑の働きと五華の組合せで正しいのはどれか。

- 精を蔵する ――― 爪

- 血を蔵する ――― 面色

- 営を蔵する ――― 唇

- 神を蔵する ――― 毛

五声と五音との組合せで正しいのはどれか。

- 歌 ─── 徴

- 呼 ─── 羽

- 言 ─── 角

- 哭 ─── 商

五行と五臓との組合せで正しいのはどれか。

- 水 ─── 肝

- 土 ─── 腎

- 木 ─── 肺

- 火 ─── 心

五臓と五主との組合せで正しいのはどれか。

- 脾 ─── 筋

- 心 ─── 血脈

- 肺 ─── 骨

- 肝 ─── 肌肉

五臓と五根との組合せで正しいのはどれか。

- 肝 ─── 鼻

- 心 ─── 舌

- 脾 ─── 耳

- 肺 ─── 目

五臓と五香との組合せで正しいのはどれか。

- 肺 ─── 腐

- 肝 ─── 臊

- 心 ─── 香

- 腎 ─── 腥

五臓と五悪との組合せで正しいのはどれか。

- 脾 ─── 暑

- 肺 ─── 風

- 心 ─── 湿

- 腎 ─── 寒

五臓と五液との組合せで誤っているのはどれか。

- 肝 ─── 涙

- 脾 ─── 涎

- 心 ─── 汗

- 腎 ─── 涕

五臓と五色との組合せで正しいのはどれか。

- 肝 ─── 赤

- 脾 ─── 黄

- 肺 ─── 黒

- 腎 ─── 青

五臓と五精との組合せで正しいのはどれか。

- 肝 ─── 魄

- 肺 ─── 魂

- 脾 ─── 意

- 心 ─── 精

五味と五香の組合せで正しいのはどれか。

- 苦い ───── 腐れくさい

- 甘い ───── 脂くさい

- 辛い ───── 生ぐさい

- 塩からい ─── 焦げくさい

五主と五色との組合せで正しいのはどれか。

- 肌肉 ──── 白

- 骨 ───── 黄

- 皮毛 ──── 黒

- 筋 ───── 青

五志と五臓との組合せで正しいのはどれか。

- 恐 ─── 脾

- 喜 ─── 肺

- 怒 ─── 肝

- 憂 ─── 心

五臓と五官との組合せで正しいのはどれか。

- 心 ――― 鼻

- 腎 ――― 耳

- 肝 ――― 舌

- 肺 ――― 口

相生関係の問題

五行論では、各要素(木・火・土・金・水)が互いに影響し合いながら循環していると考えられています。

その中で、自然の成長や発展、調和をもたらす関係性を「相生(そうしょう)」と呼びます。

相生は「生む」「助ける」「育てる」といった働きがあり、一つの要素が次の要素を生み出すように順に連なっていきます。

相生の順序は以下のとおりです:

- 木生火:木が燃えることで火が生まれる。→ 肝が心を養う。

- 火生土:火が燃え尽きると灰となり土を生む。→ 心が脾を助ける。

- 土生金:土の中から鉱物(金属)が生まれる。→ 脾が肺を支える。

- 金生水:金属は冷却作用があり、潤い(水)を生む。→ 肺が腎を潤す。

- 水生木:水が木の成長を助ける。→ 腎が肝を滋養する。

相生の図解と説明

たとえば、肝(木)が弱ると心(火)をうまく支えることができなくなり、心の働きも低下しやすくなります。これは東洋医学における「母子関係」とも言われ、「母が弱れば子も弱る」「子が病めば母も疲弊する」といった観察に基づいた理論です。

逆に、母の調子を整えることで子も元気になるとされ、臓腑治療における重要な考え方のひとつです。

国家試験では「〇〇が△△を生む」という相生関係の順番を問う選択肢や、「五行のうち◯◯が虚すればどの臓に影響が出るか?」という臨床応用問題として出題されます。しっかりと順序と意味を理解しておくことで、スムーズに解答できるようになります。

また、相生関係は補法(虚している臓を補う)に使われることが多く、例えば肝虚の患者に対しては「水生木」の理論から腎を補う施術を行うことで、間接的に肝を元気づける方法が取られます。

これは陰陽五行思想に基づいた施術理論でもあり、経絡治療や漢方選定にも応用されています。

このように、相生は五行全体が調和を保つための循環の仕組みとして働いており、自然界だけでなく人体においても深く関わっていることがわかります。

相生関係で正しい記述はどれか。

- 小腸は大腸を生じる。

- 心は腎を生じる。

- 脾は肺を生じる。

- 肝は胆を生じる。

相生関係で正しい記述はどれか。

- 土は金を生じる。

- 火は木を生じる。

- 金は火を生じる。

- 木は水を生じる。

五臓の相生関係で正しい記述はどれか。

- 脾は心の母である。

- 肺は心の子である。

- 肝は肺の子である。

- 腎は肝の母である。

五臓の相生関係で誤っている記述はどれか。

- 肝は心をたすける。

- 心は肺をたすける。

- 肺は腎をたすける。

- 腎は肝をたすける。

腎と相生関係にある臓の生理作用はどれか。

- 疏泄

- 統血

- 昇清

- 納気

五行色体で相生関係にある組合せはどれか。

- 唇 ――― 涎

- 恐 ――― 神

- 涙 ――― 香

- 鼻 ――― 寒

五行色体で相生関係にある組合せはどれか。

- 香 ――― 魄

- 唾 ――― 赤

- 春 ――― 歌

- 苦 ――― 燥

五行色体で相生関係にある組合せはどれか。

- 志 ――― 神

- 蔵 ――― 生

- 語 ――― 呑

- 鈎 ――― 毛

🌟相剋関係の問題

五行論では、各要素が互いに「生み出す(相生)」関係にある一方で、もうひとつ重要な視点が「相剋(そうこく)」です。

これは「制約し合う関係」であり、五行の力が過剰にならないように抑制する働きがあります。

相剋があることで、五行のバランスが保たれ、自然や人体が調和を保っているとされます。

相剋関係の図と基本関係

- 木剋土:木の根が土の養分を吸収する。

- 土剋水:土が水の流れをせき止める。

- 水剋火:水が火を消す。

- 火剋金:火が金属を溶かす。

- 金剋木:金属の斧が木を切る。

この相剋の関係は、人体にも応用され、五臓六腑の制御や病態解釈に活かされます。

たとえば、「肝(木)」が「脾(土)」を剋する関係にあるため、肝の機能が高ぶりすぎると、脾の働きが抑えられ、食欲不振や消化不良などの症状が現れやすくなります。

また、「腎(水)」は「心(火)」を剋する関係です。腎の水分代謝がうまくいかないと、心火が亢進し、不眠や動悸といった症状が現れることも。

これは相剋のバランスが崩れた結果と解釈できます。

相剋には、以下のような2つの病理的パターンがあります。

- 乗剋(じょうこく):制御が強すぎて過度に抑え込む。

- 侮剋(ぶこく):本来制御される側が逆に反発してしまう。

たとえば、「肝乗脾(かんじょうひ)」は肝の気が強すぎて脾の働きを抑圧し、胃もたれや軟便などの消化器症状を引き起こすケースです。

一方、「脾侮肝(ひぶかん)」では脾の虚弱により、肝の制御が効かなくなり、イライラや頭痛などが現れやすくなります。

このように相剋関係は、五行がただ補い合うだけでなく、互いを抑制しあっていることを示しています。

このバランスが保たれることによって、私たちの体や自然界の秩序が維持されているのです。

東洋医学の診察や治療では、この相剋の働きが崩れたときにどのような補正をするかが重要なポイントとなります。

たとえば、肺(金)が弱って肝(木)の制御が効かなくなっている場合は、「金を補い木を制する」アプローチが取られます。

国家試験では「◯◯がどの五行を剋するか」「制約関係にあるのはどれか」といった問題がよく出題されます。

相生との違いをしっかり理解し、図とセットで覚えることが得点への近道です。

陰陽と五行は、自然と身体の調和を読み解くための「ものさし」です。

単なる語呂や暗記ではなく、関係性の意味をしっかり理解することで、より実践的な学びになります。

五行の相剋で正しい記述はどれか。

- 金は水を剋す。

- 土は金を剋す。

- 木は火を剋す。

- 火は金を剋す。

相剋関係で正しい記述はどれか。

- 腎は心を剋す。

- 脾は胃を剋す。

- 肝は肺を剋す。

- 膀胱は胆を剋す。

相克関係で正しい記述はどれか。

- 火は木を剋す

- 木は土を剋す

- 土は火を剋す

- 金は水を剋す

相剋関係について正しい記述はどれか。

- 胆は大腸を剋する。

- 肝は脾を剋する。

- 小腸は膀胱を剋する。

- 心は腎を剋する。

胆を剋する腑の生理作用はどれか。

- 清濁の分別

- 津液の輸布

- 糟粕の伝化

- 水穀の受納

心が剋する臓の生理作用はどれか。

- 神明を主る。

- 統血を主る。

- 治節を主る。

- 発育を主る。

心を剋する臓の生理作用はどれか。

- 運化

- 統血

- 納気

- 治節

心と相剋関係にある臓の生理作用はどれか。

- 昇清

- 降濁

- 粛降

- 疏泄

腎を剋する臓の生理作用はどれか。

- 精を蔵す。

- 血を蔵す。

- 統血を主る。

- 気を主る。

気血を化生する臓が剋する臓について正しいのはどれか。

- 血を主る。

- 魂を蔵する。

- 耳に開竅する。

- 発汗を調節する。

五行色体で相剋関係にある組合せはどれか。

- 憂 ─── 噦

- 面 ─── 唇

- 汗 ─── 涕

- 焦 ─── 臊

五行色体で相剋関係にある組合せはどれか。

- 筋 ―――― 唾

- 肌肉 ――― 涕

- 皮毛 ――― 汗

- 血脈 ――― 涎

五行色体で相剋関係にある組合わせはどれか。

- 酸 ―――― 鹹

- 汗 ―――― 涎

- 久坐 ――― 久臥

- 面色 ――― 毛

次の組合せのうち各々が属する五行が相剋関係にあるのはどれか。

- 坐 ─── 臥

- 唾 ─── 涙

- 魄 ─── 魂

- 握 ─── 憂

相剋関係にある経脈の絡穴の組み合わせはどれか。

- 公孫 ――― 偏歴

- 飛揚 ――― 内関

- 外関 ――― 通里

- 蠡溝 ――― 大鍾

🌟まとめ

今回は、東洋医学の根幹をなす「陰陽論」と「五行論」、そしてその応用である「相生関係」と「相剋関係」について、体系的に整理して学習してきました。

これらの理論は、一見すると哲学的で抽象的に思えるかもしれませんが、自然界の変化や人体の機能を捉えるうえで、非常に実用的な枠組みとなっています。

陰陽論では、すべてのものが「陰」と「陽」という二つの相反する側面を持ちながらも、互いに補完し合い、バランスを保って存在していることを学びました。

たとえば、昼と夜、熱と冷、動と静、外向と内向など、私たちの生活のあらゆる現象は陰陽の理で説明が可能です。

陰陽の消長や転化は、季節の移り変わりや体調の変化と深く結びついており、臨床においても「陰虚」「陽虚」などの診断に用いられます。

五行論では、木・火・土・金・水の五つの要素が、互いに生み出し、抑制し合うことで世界を構成しているという考え方を学びました。

それぞれの五行は、臓腑、感情、季節、味覚、色、音、体表部などと対応し、東洋医学の診察・弁証・治療における判断基準として使われています。

相生関係では、「母が子を生むように」ある要素が次の要素を生み出す流れを確認しました(例:木生火、火生土…)。

これは補法の基本であり、虚している臓器をその「母」の五行から補うという治療方針につながります。

相剋関係では、「抑え合うことで均衡を保つ」働きについて学びました。

剋する側と剋される側の関係性は、病理の説明や乗剋・侮剋といった病態の理解に応用されます。

臓器間の亢進や機能不全の原因を分析し、どこにアプローチすべきかを導くヒントにもなります。

国家試験では、五行相生・相剋の順序、対応関係、臨床応用の選択問題など、毎年のように出題される分野です。

図や語呂合わせとともに、理論の意味まで理解することが得点力アップにつながります。

学習のポイント

- 陰陽の4つの特徴(対立・制約・消長・転化)を例とともに押さえる

- 五行の「性質・対応表・相生・相剋」をセットで覚える

- 五臓の関係性(例:肝→心→脾→肺→腎)を母子関係として理解する

- 図を使って視覚的に整理するのがコツ

- 五行色体表は国家試験の暗記対策にも活用

東洋医学の理論は、単なる学問ではなく、私たちの暮らしや健康そのものに根ざした「生きる知恵」です。

陰陽五行の理解が深まることで、セルフケアや施術、生活養生にも説得力を持たせることができます。

ぜひ今後の学習や臨床に役立ててください。