こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

今回は、解剖生理学の中でも特に国家試験に出やすい「脊髄神経」について、イラスト・語呂・臨床とのつながりも交えてわかりやすくまとめました。

鍼灸の技術を学ぶうえで、神経の走行や支配領域を理解しておくことはとても大切です。

鍼灸学生・看護学生の皆さんにとって、脊髄神経の構造と機能は「覚えにくいけど超重要」な単元ですよね。Kagayaも泣きながら覚えました…!

🌟脊髄神経とは?全体像をつかもう

脊髄神経は、私たちの身体と脳をつなぐ「通信ケーブル」のような役割をしています。運動や感覚の情報をやり取りし、自律神経も含めた生命活動の調整に欠かせない存在です。

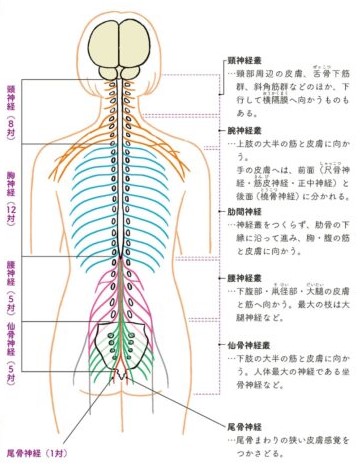

- 脊髄神経は全部で31対

- 頸神経:8対(C1〜C8)

- 胸神経:12対(T1〜T12)

- 腰神経:5対(L1〜L5)

- 仙骨神経:5対(S1〜S5)

- 尾骨神経:1対(Co)

- 神経根:脊椎と脊椎の間の椎間孔から出入りする

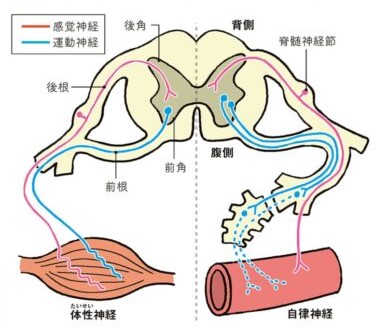

- 前根:運動神経線維(中枢→末梢)

- 後根:感覚神経線維(末梢→中枢)

- 体性神経:皮膚・骨格筋など体の外側を支配

- 自律神経:内臓・血管などの調節を担う

- 筋枝:骨格筋に分布

- 皮枝:皮膚に分布

- 神経叢(しんけいそう):複数の脊髄神経が合流して新しい神経を構成するネットワーク

- ※ただし、胸神経(T2〜T11)は神経叢を作らず、肋間神経として独立

鍼灸で多用する経穴の刺激も、こうした神経を通じて中枢に伝わることで身体の反応を引き出しています。

たとえば腰神経(L4〜L5)領域は坐骨神経痛や足のしびれに関わり、鍼治療でもよく狙われるポイントです。

神経の「走行と支配領域」を理解しておくことは、的確なツボ選びにも直結します。

知識と技術をつなげて、現場で活かせるようにしましょう!

次のセクションでは、頸神経叢・腕神経叢など、神経叢ごとの構造と特徴について詳しく見ていきます。

🌟脊髄神経叢|4つの神経ネットワークを攻略しよう

脊髄から出る神経は、体幹や四肢に向かう前に神経叢(しんけいそう)と呼ばれるネットワークを形成します。

これはまるで高速道路のジャンクションのように、情報を整理しながら目的地(筋肉や皮膚)に分配していくシステムです。

- ① 頸神経叢(C1〜C4)

- 小後頭神経:耳の後ろの感覚

- 大耳介神経:耳介から下顎角

- 鎖骨上神経:鎖骨まわりの感覚

- 横隔神経(C3〜C5):横隔膜の支配(「C3・4・5で生きる!」語呂で有名)

- ② 腕神経叢(C5〜T1)

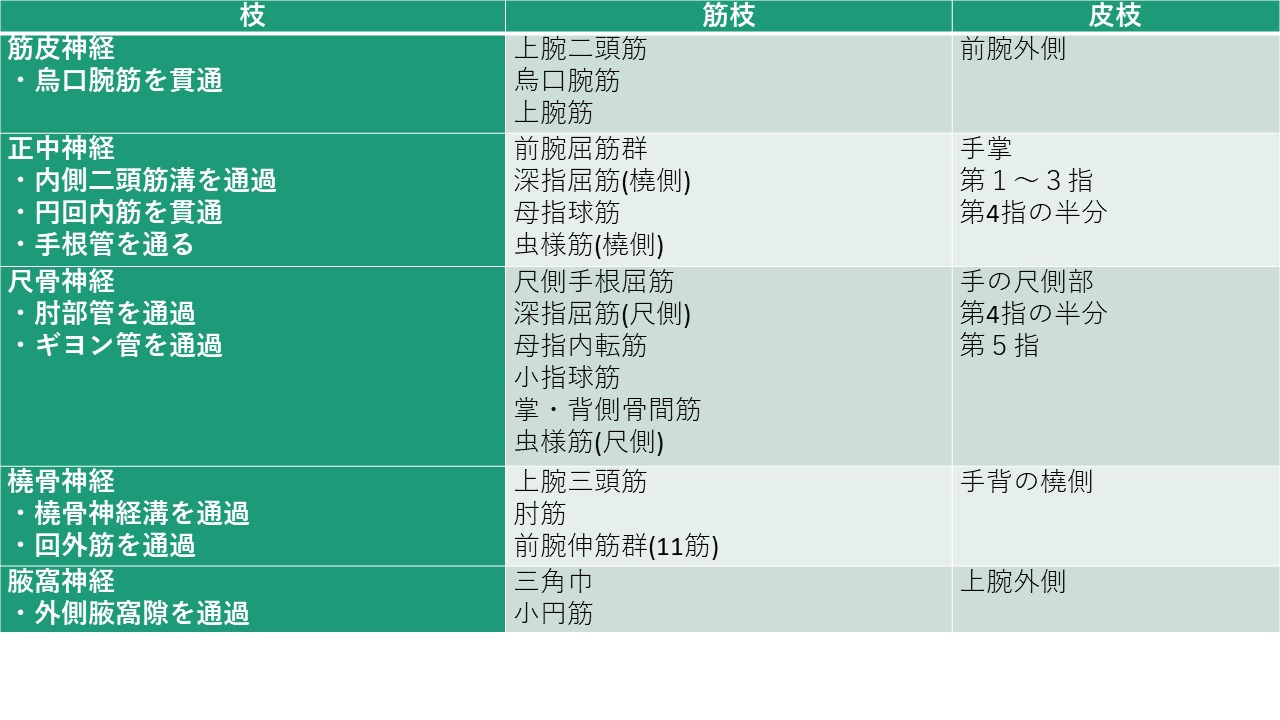

- 後神経束:腋窩神経・橈骨神経(背側の筋・皮膚)

- 内側神経束:尺骨神経・正中神経(手指の細かい運動)

- 外側神経束:筋皮神経・正中神経(前腕の屈筋など)

- ③ 腰神経叢(T12〜L4)

- 外側大腿皮神経:大腿外側の感覚

- 陰部大腿神経:陰部および大腿内側

- 閉鎖神経:大腿内転筋群

- 大腿神経:大腿前面の筋と感覚

- 腸骨下腹神経:腹直筋・下腹部の感覚

- ④ 仙骨神経叢(L4〜S3)

- 上殿神経:中殿筋・小殿筋・大腿筋膜張筋

- 下殿神経:大殿筋

- 後大腿皮神経:大腿後面の感覚

- 坐骨神経(最大の末梢神経):脛骨神経と総腓骨神経に分かれ、下肢全体を支配

国家試験では、「どの神経がどの筋・皮膚を支配するか」だけでなく、「障害された場合にどういう麻痺や感覚障害が出るか」もよく問われます。

例:橈骨神経麻痺→下垂手|尺骨神経麻痺→鷲手|正中神経麻痺→猿手

鍼灸で「どの経穴を選ぶか」にも神経の走行と支配が大きく関わってきます。

東洋医学的な経絡と西洋医学的な神経支配、どちらの視点も持つことで、より精度の高い施術が可能になります。

頸神経叢(C1〜C4)|横隔膜と耳周囲の感覚に関わる

- 構成:C1〜C4の前枝が吻合して形成

- 主な支配:頸部の筋群・皮膚感覚・横隔膜(呼吸に関与)

- 皮枝(感覚):

- 小後頭神経:耳の後ろの皮膚

- 大耳介神経:耳介〜下顎角

- 鎖骨上神経:鎖骨まわりの皮膚

- 筋枝(運動):

- 舌骨下筋群、斜角筋群

- 横隔神経(C3〜C5):「C345で生きる」語呂が有名。横隔膜を支配し、呼吸に不可欠

腕神経叢(C5〜T1)|上肢すべての運動・感覚に関わる

- 構成:C5〜C8、T1の前枝が交わって形成

- 走行:斜角筋隙 → 肋鎖間隙 → 小胸筋下 → 腋窩へ

- 主な支配:肩甲帯〜上肢の筋肉・感覚領域

🦴肩甲骨周囲に分布する枝

💪上肢に分布する枝と臨床関連

- 橈骨神経 → 下垂手(手首が垂れる)

- 尺骨神経 → 鷲手(手の小指側が変形)

- 正中神経 → 猿手(母指が内側に寄る)

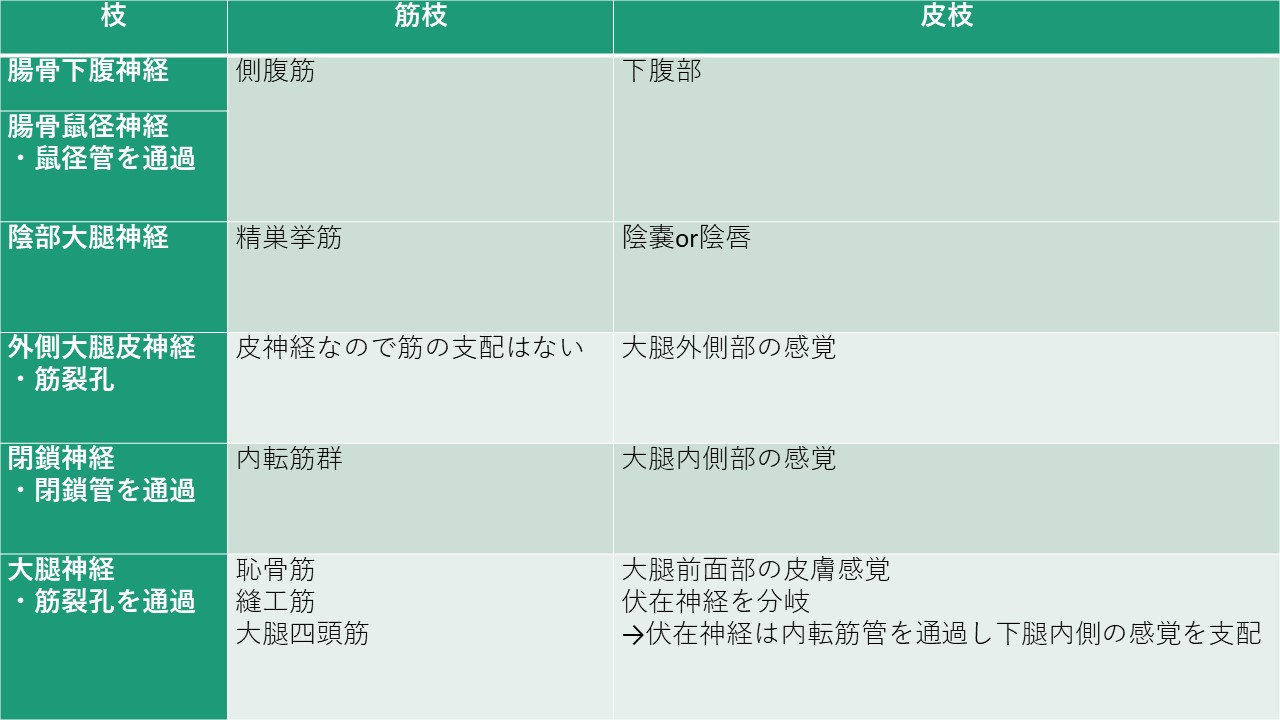

🌟腰神経叢(T12〜L4)|大腿前面を支配

- 構成:T12, L1〜L4の前枝

- 支配:骨盤の前方を通り、大腿前面・内側・腹筋・外陰部へ

- 代表的な神経:

- 大腿神経(大腿前面の伸筋)

- 閉鎖神経(内転筋群)

- 外側大腿皮神経(大腿外側の感覚)

🌟仙骨神経叢(L4〜S3)|坐骨神経のふるさと

- 構成:L4〜S3の前枝が吻合し、骨盤の後方から下肢へ

- 主な筋枝:大殿筋・中殿筋・小殿筋・大腿後面・下腿の筋

- 主な皮枝:大腿後面・下腿後面・足背など(伏在神経以外)

- 重要な枝:

- 上殿神経:中殿筋・小殿筋・大腿筋膜張筋

- 下殿神経:大殿筋

- 後大腿皮神経:大腿後面の皮膚

- 陰部神経:骨盤底筋・会陰部の感覚

- 坐骨神経:下肢最大の神経。大腿後面を通り、脛骨神経と総腓骨神経に分かれる

- 総腓骨神経 → 浅腓骨・深腓骨に分岐:

- 浅腓骨神経:腓骨筋群、足背の皮膚

- 深腓骨神経:下腿前面の伸筋、第1・2趾間の感覚

- 脛骨神経:下腿の屈筋群を支配

次は、実際にどのように感覚・運動情報が伝わっていくのか、伝導路の仕組みに入っていきましょう。

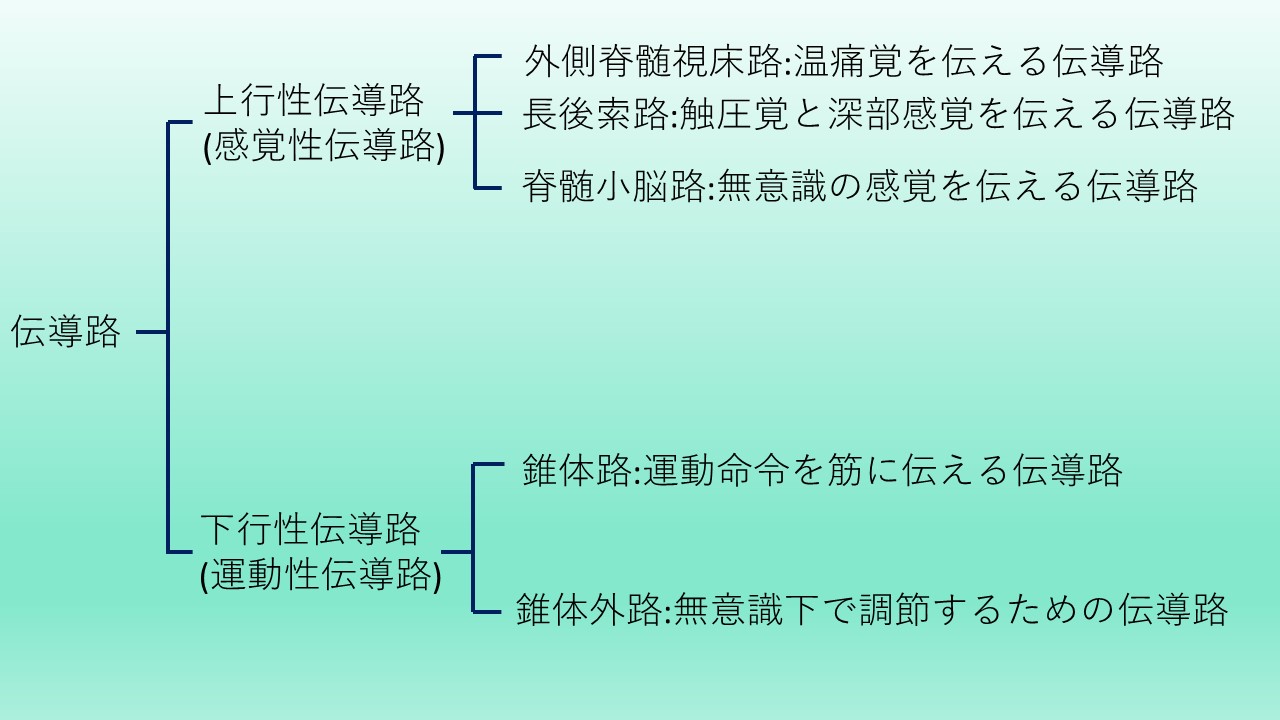

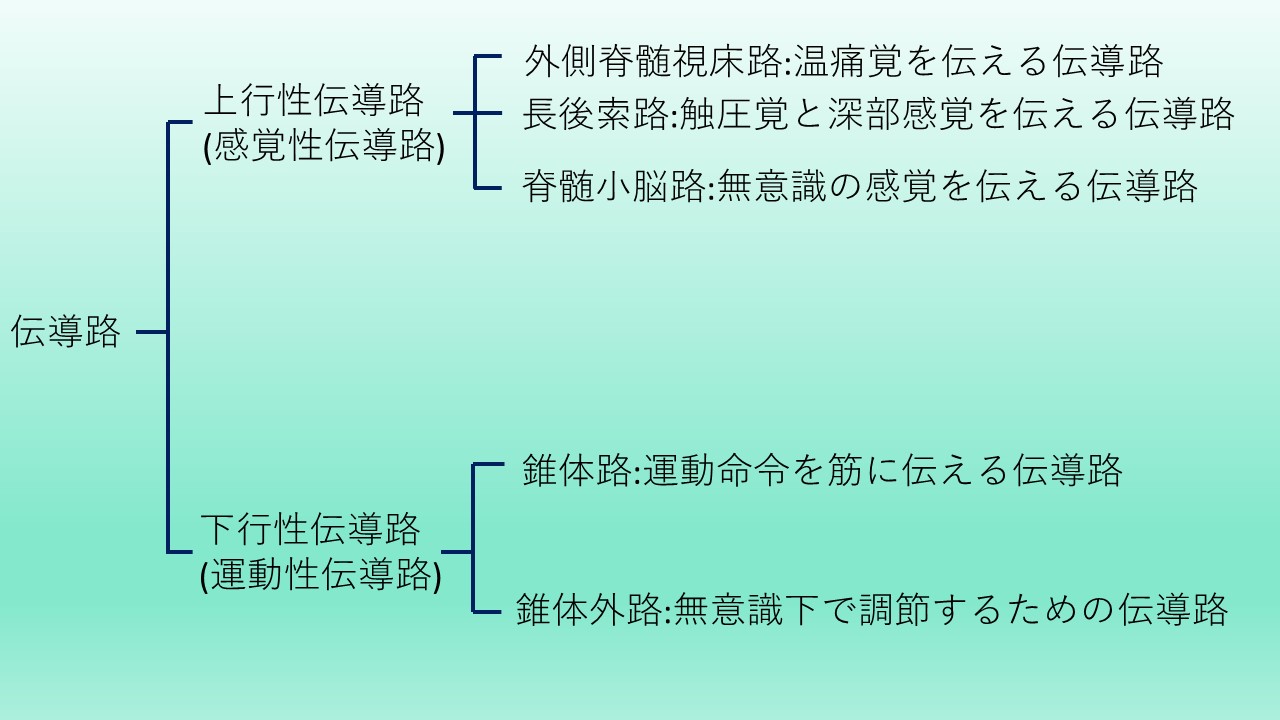

🌟伝導路とは?神経のハイウェイを図解で学ぶ

伝導路(でんどうろ)とは、感覚や運動の情報を脳と身体の間でやり取りする神経線維の通り道のことです。まるで高速道路のように、情報が決められたルートを通って目的地へ届いていきます。

国家試験では、「どの感覚がどのルートを通るか」や「障害されたらどの部位に症状が出るか」が頻出です。鍼灸施術でも、中枢と末梢の伝導ルートを理解しておくことが、神経障害や運動麻痺のアプローチに役立ちます。

🌟伝導路の種類と役割を整理しよう

- 外側脊髄視床路:痛覚・温度覚を伝える

- 受容器 → 脊髄神経節 → 脊髄後角 → 反対側の側索 → 視床 → 内包 → 体性感覚野

- 後索路(長後索):触覚・振動・深部感覚

- 受容器 → 脊髄神経節 → 後索 → 後索核 → 内側毛帯 → 視床・内包 → 体性感覚野

- 脊髄小脳路:運動の調整・姿勢保持

- 受容器 → 脊髄神経節 → 胸髄核 → 同側の側索 → 下小脳脚 → 小脳皮質

- 錐体路(随意運動):

- 運動野 → 内包 → 大脳脚 → 橋 → 延髄錐体 → 錐体交叉 → 側索 → 脊髄前角

- 錐体外路(無意識的運動・姿勢調節):

- 赤核脊髄路(姿勢の調節)

- 視蓋脊髄路(視覚反射)

- 網様体脊髄路(筋緊張の調節)

- 前庭脊髄路(バランス)

- オリーブ脊髄路(運動学習に関与)

このように、感覚は背中側から入って上行し、運動は前側から下行するという構造を覚えておくと、臨床的なアセスメントや鍼灸ポイントの選定にも役立ちます。

また、特定の経穴刺激がどう神経に作用するかを考える際にも、「どの伝導路を通って情報が処理されるのか」をイメージできると、施術の質がグッと高まります。

🌟上行伝導路(感覚性伝導路)|感覚のルートをつかむ

「痛い」「冷たい」「触られている」などの感覚は、身体の末端から脳の感覚野へと運ばれています。

その情報の通り道が「上行性伝導路」です。以下の3ルートは国家試験で頻出です!

🟥 外側脊髄視床路(がいそくせきずいししょうろ)

痛覚・温度覚を伝えるルート。

途中で反対側に交差するのがポイント!

受容器 → 脊髄神経節細胞 → 脊髄後角 → 反対側の 側索 → 視床 → 内包 → 体性感覚野(大脳皮質)

🟨 後索路(こうさくろ)=長後索路

触覚・振動覚・深部感覚を伝える。

こちらは延髄で交差します。

受容器 → 脊髄神経節細胞 → 脊髄後索 → 後索核 → 内側毛帯 → 視床 → 内包 → 体性感覚野

🟩 脊髄小脳路(せきずいしょうのうろ)

運動の微調整や姿勢の保持に関与。

ほとんど交差しない(同側性)点が特徴です。

受容器 → 脊髄神経節細胞 → 脊髄後索 → 胸髄核 → 同側の 側索 → 下小脳脚 → 小脳皮質

💡鍼灸では、これらの感覚伝導路を活用し、皮膚刺激がどう伝わるかをイメージできるとツボ選定が理論的になります。

🌟下行伝導路(運動性伝導路)|動きを起こす神経ルート

「動かす」という命令は脳から筋肉へ送られます。この時に使われるのが下行性伝導路です。

特に錐体路と錐体外路は分類・経路・機能の違いをしっかり押さえましょう。

🔴 錐体路(すいたいろ)=随意運動を司る

細かい随意運動(手指の動きなど)を担うメインルートです。

運動野 → 内包 → 大脳脚 → 橋 → 延髄錐体 → 錐体交差 → 側索 → 脊髄前角(運動ニューロン)

🟠 錐体外路(すいたいがいろ)=無意識の動きを調整

姿勢保持・筋緊張・反射運動など、意識しない運動をサポートするルート群です。

- 赤核脊髄路(せっかくせきずいろ):四肢の調整運動

- 視蓋脊髄路(しかくせきずいろ):視覚刺激による反射(例:目に近づく物体に手を出す)

- 網様体脊髄路(もうようたいせきずいろ):筋緊張の調整

- 前庭脊髄路(ぜんていせきずいろ):バランス・姿勢保持

- オリーブ脊髄路:運動の学習に関与

💡錐体外路障害では、筋緊張の異常(パーキンソン病など)が起こるため、臨床では運動の質に影響します。

鍼灸では、運動麻痺や筋緊張異常への対応で、この下行伝導路の理解が重要になります。

🌟伝導路の覚え方|国試に強くなる語呂合わせ集

● 伝える情報:痛覚・温度覚(感覚)

● 経路:受容器 → 脊髄後角 → 反対側の側索 → 視床 → 内包 → 体性感覚野

● 語呂合わせ:

「痛いけど こう(交)して 視て 内面で 感じる」

➡「交差して視床・内包を通り、感覚野に届く」ことを表現

● 伝える情報:触覚・振動覚・深部感覚

● 経路:受容器 → 脊髄後索 → 後索核 → 内側毛帯 → 視床 → 内包 → 感覚野

● 語呂合わせ:

「さこう(後索)からの ごく内面的なふれあい」

➡「深部感覚は内側毛帯を通り、内面的な感覚として認識」

● 伝える情報:筋・腱からの感覚(運動調整・バランス)

● 経路:受容器 → 脊髄後索 → 胸髄核 → 同側の側索 → 下小脳脚 → 小脳

● 語呂合わせ:

「こっそり(同側)運動チェックは 小脳へ」

➡「交差せず、無意識に動きを調整する」ことを表現

● 伝える情報:随意運動(手足の運動など)

● 経路:運動野 → 内包 → 大脳脚 → 橋 → 延髄錐体 → 錐体交差 → 側索 → 脊髄前角

● 語呂合わせ:

「運動の意思を 内々で 伝えて ピラミッド越え」

➡「錐体交差=ピラミッド越え」で運動命令が反対側に伝わる

● 伝える情報:姿勢制御・無意識の運動・反射

● 経路:赤核脊髄路、視蓋脊髄路、網様体脊髄路、前庭脊髄路、オリーブ脊髄路など

● 語呂合わせ:

「反射は 赤くて 視えて 網で つるす」

➡「赤核→視蓋→網様体→前庭」順で姿勢や反射の流れを連想

🌟まとめ|神経のルートをつかめば鍼灸がもっとおもしろくなる!

この記事では、脊髄神経・神経叢・伝導路の構造と機能を、図と語呂合わせを交えて学習できるようにまとめました。

- 脊髄神経は31対あり、頸・胸・腰・仙骨・尾骨に分類される

- 神経叢(頸・腕・腰・仙骨)は複雑な支配領域をもつ

- 感覚情報は「上行性伝導路」で中枢へ伝わる

- 運動命令は「下行性伝導路」で筋肉へ伝わる

- 「交差するか・同側か」は症状の左右差に直結する

- 鍼灸施術では神経の走行とツボの位置を関連づけて考えると精度が上がる

🌱 Kagaya自身も、最初は「名前が長くて苦手…」と思っていた解剖の分野。

でも、語呂合わせや臨床とのつながりを意識して覚えることで、勉強が少しずつ楽しくなりました。

これから国試や実習に向けて学ぶ方、臨床で神経支配を活かしたい方にも、この記事が学習の助けになれば幸いです。