こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

今回は国家試験対策として、「解剖整理と疾患~末梢神経系~」をまとめます。

末梢神経の構造や自律神経の働き、神経伝達路、ニューロンの電気信号、脊髄反射まで、過去問の出題傾向に沿って解説します。

🌟末梢神経の概要

末梢神経系とは、中枢神経(脳・脊髄)以外のすべての神経を指し、体のあらゆる部位に張り巡らされています。

末梢神経は、中枢神経からの命令を体の各器官や筋肉に伝えたり、外部や内部からの刺激を中枢神経に伝える重要な役割を担っています。

日常生活において私たちが無意識に行っている呼吸や心拍、あるいは「熱い!」と感じて手を引くといった反射的な動作も、この末梢神経系が機能しているおかげです。

末梢神経は大きく機能的分類と解剖学的分類の2つの視点から整理できます。

機能的分類では、情報の種類や経路によって「体性神経系」と「自律神経系」に分かれます。

体性神経系はさらに感覚神経と運動神経に分かれ、感覚神経は皮膚や感覚器からの情報(痛覚・温度覚・触覚など)を中枢へ送り、運動神経は中枢から骨格筋へ「動け」という指令を送ります。

一方、自律神経系は私たちの意思とは関係なく働く神経系で、内臓や血管、腺などの機能を自動的に調節します。

自律神経系はさらに交感神経と副交感神経に分かれ、循環・呼吸・消化・体温・排泄・生殖といった生命維持に欠かせない機能をコントロールします。

交感神経は「闘争・逃走反応」に関わり、体を活動モードにする働きがあり、副交感神経は「休息・回復モード」に関わり、体をリラックスさせ回復させます。

国家試験では、この両者の作用の違いが頻出です。

解剖学的分類では、末梢神経は脳神経、脊髄神経、および体内に分布するその他の末梢神経に分かれます。

脳神経は12対あり、嗅覚や視覚などの感覚器や顔面の筋肉と脳を直接つなぎます。

脊髄神経は31対あり、脊髄と体幹・四肢をつなぎ、感覚と運動の両方を司ります。

また、体中に分布する自律神経系の末梢枝や末梢受容器も含まれます。

以下に末梢神経の分類を整理しました。

表形式にしておくと、国家試験対策でも暗記がしやすくなります。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 機能的分類 |

|

| 解剖学的分類 |

|

まとめると、末梢神経は中枢神経と体の各部をつなぐ重要なネットワークであり、感覚や運動、自律的な臓器調節など幅広い働きを担います。

国家試験では、分類・作用・経路をセットで覚え、臨床症状と結びつけて理解しておくと得点につながります。

🌟自律神経の働きと交感・副交感の比較

自律神経系は、私たちの意思とは無関係に体の内部環境を調節し、生命維持に欠かせない働きをしています。

その中でも交感神経と副交感神経は、互いに拮抗しながら心臓や内臓、血管、腺などの活動をコントロールします。

日中の活動時やストレス時には交感神経が優位となり、夜間や休息時には副交感神経が優位になります。

このバランスが保たれることで、心身は健康な状態を維持できます。

交感神経は「闘争・逃走反応(Fight or Flight)」を司り、心拍数や血圧を上昇させ、筋肉へ酸素や栄養を優先的に送り込みます。

一方、副交感神経は「休息・消化反応(Rest and Digest)」を司り、消化吸収を促進し、体をリラックスさせ回復モードへと導きます。

国家試験では、特に器官ごとの作用の違いが問われやすく、交感神経と副交感神経の作用をペアで覚えることが得点への近道です。

以下の表は代表的な器官における交感神経と副交感神経の作用を比較したものです。

この表は暗記だけでなく、臨床で患者さんの自律神経状態を推測する際にも役立ちます。

| 器官 | 交感神経 | 副交感神経 |

|---|---|---|

| 瞳孔 | 散瞳(瞳孔散大筋収縮) | 縮瞳(瞳孔括約筋収縮) |

| 心臓 | 心拍数↑・収縮力↑ | 心拍数↓・収縮力↓ |

| 気管支 | 拡張(筋弛緩)→呼吸促進 | 収縮→呼吸抑制 |

| 胃腸 | 運動・分泌抑制→消化機能低下 | 運動・分泌促進→消化機能亢進 |

| 膀胱 | 排尿抑制(排尿筋弛緩・括約筋収縮) | 排尿促進(排尿筋収縮・括約筋弛緩) |

| 唾液腺 | 少量粘液性(ネバネバ) | 多量漿液性(サラサラ) |

| 肝臓 | グリコーゲン分解→血糖↑ | グリコーゲン合成→血糖↓ |

覚え方のコツ:交感神経は「戦闘モード」、副交感神経は「回復モード」とイメージすると理解が早まります。また、国家試験では「瞳孔・心臓・消化器・膀胱」の組み合わせ問題が頻出です。実際の臨床でも、患者の瞳孔径や消化機能、排尿パターンを観察することで、自律神経の優位性を推測できます。

国試頻出:「交感神経=ストレス・闘争反応」「副交感神経=休息・消化反応」というキーワードで整理し、器官別作用を表で暗記しましょう。

🌟神経伝達路と試験対策ポイント

神経伝達路は、体の各部から中枢神経(脳・脊髄)へ情報を送る上行性伝導路と、中枢神経から末梢(筋肉や臓器)へ命令を送る下行性伝導路の2種類に大別されます。

国家試験では、それぞれの伝導路が「どの感覚や運動を司るのか」「どこで交差するのか」が頻出ポイントです。

上行性伝導路は主に感覚を伝える経路で、末梢の感覚受容器からの情報を脊髄を経由して脳へ送ります。代表的な経路には以下があります。

- 外側脊髄視床路:温覚・痛覚を伝える経路。一次ニューロンは後根から脊髄に入り、後角で二次ニューロンに接続しすぐ反対側に交差して上行します。損傷部位と症状が反対側に出るのが特徴です。

- 後索路:精細触覚(識別できる触覚)・深部感覚(位置覚・振動覚)を伝える経路。脊髄後索を同側で上行し、延髄で交差してから視床へ向かいます。障害があると同側の感覚が失われます。

下行性伝導路は主に運動指令を伝える経路で、脳からの命令を脊髄経由で筋肉に送ります。代表的な経路は以下です。

- 皮質脊髄路(錐体路):随意運動を司る経路。外側皮質脊髄路は四肢の精密な動き、前皮質脊髄路は体幹の動きを制御します。外側路は延髄の錐体交叉で反対側へ、前路は脊髄レベルで交差します。

- 錐体外路:随意運動以外の運動制御に関与。姿勢保持や筋緊張の調整、反射的な動作などを行います。赤核脊髄路・前庭脊髄路・網様体脊髄路などが含まれます。

試験では、「どの感覚・運動が障害されるか」を問う問題が多く、例えば外側脊髄視床路の障害では反対側の温痛覚喪失、後索路の障害では同側の位置覚・振動覚喪失が出題されます。

錐体路損傷は麻痺、錐体外路損傷は不随意運動や姿勢異常として現れるのも重要ポイントです。

覚え方:「外側=温痛覚(外=熱い・痛い)、後索=触圧覚+深部感覚(後=こまかい感覚)」と関連づけると混同しにくくなります。また、交差部位をセットで覚えることで、臨床症状の左右を正しく推測できます。

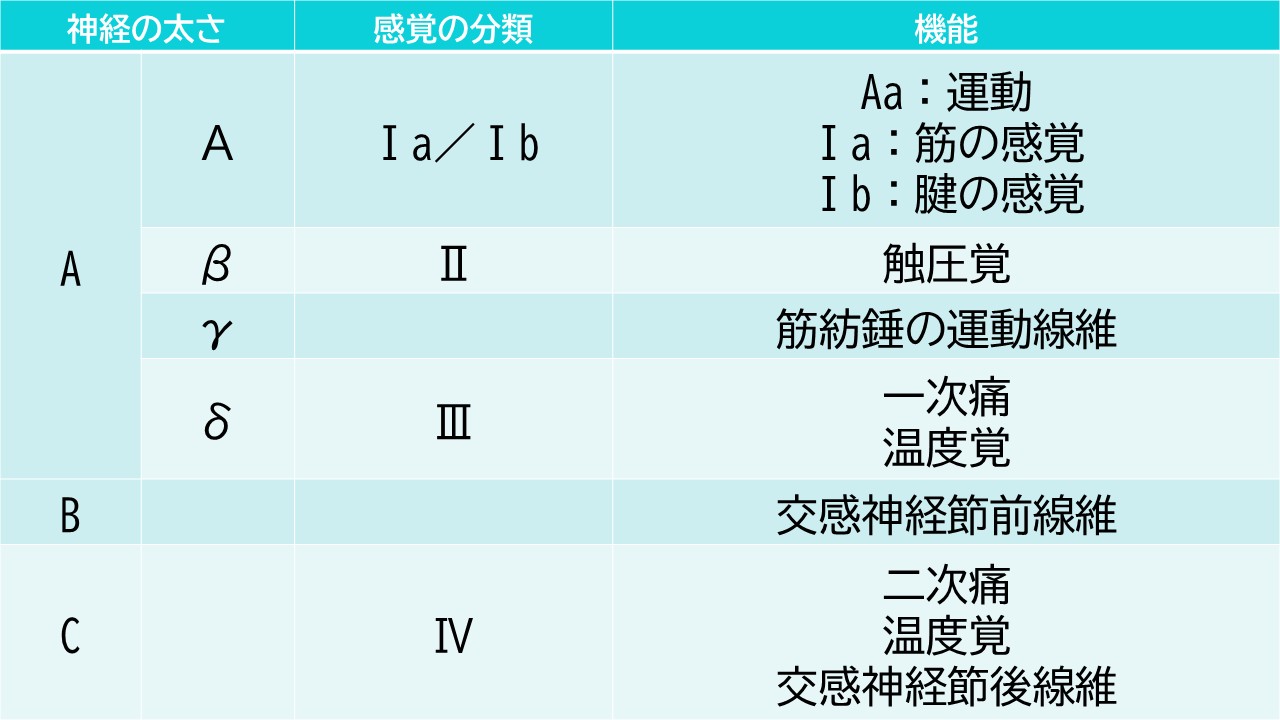

🌟神経の分類

神経は、情報の流れる方向や機能、支配する領域によっていくつかの方法で分類されます。

国家試験では、「機能的分類」「解剖学的分類」「求心性・遠心性の方向性」に関する出題が多く、図解とセットで覚えておくと効果的です。

1. 機能的分類

- 体性神経系:骨格筋を支配する運動神経と、皮膚・関節・筋肉から感覚情報を伝える感覚神経を含みます。

- 自律神経系:内臓や血管、腺の働きを無意識下で調節します。交感神経と副交感神経に分かれ、拮抗的に作用します。

2. 解剖学的分類

- 脳神経:脳と感覚器・顔面・咽頭・内臓を結ぶ12対の神経(例:視神経、顔面神経、迷走神経など)

- 脊髄神経:脊髄と体幹・四肢を結ぶ31対の神経(感覚・運動の両方を司る)

3. 情報の方向による分類

- 求心性(感覚)神経:末梢から中枢へ感覚情報を伝える(例:触覚・痛覚・温度覚)

- 遠心性(運動)神経:中枢から末梢へ運動指令を伝える(例:骨格筋への運動指令)

下記の図は、これらの分類を視覚的に整理したものです。

視覚的な理解は暗記の補助になるため、特に初学者や国家試験直前の確認におすすめです。

国家試験対策ポイント:神経の分類は単なる暗記ではなく、障害部位による症状の違いとセットで理解すると応用力が高まります。例えば、脊髄神経の障害では障害レベル以下の運動・感覚が失われる一方、脳神経の障害は顔面や特殊感覚の異常として現れることが多いです。

🌟ニューロンと電気信号

ニューロンは神経系を構成する基本単位で、情報の受け取り・処理・伝達を担います。

構造は大きく3つに分かれます。

①情報を受け取る樹状突起、②生命維持や情報処理の中枢である神経細胞体、③情報を次の細胞に送る軸索です。

軸索は髄鞘と呼ばれる脂質の絶縁層で覆われている場合が多く、髄鞘のある神経は伝導速度が速くなります。

ニューロンは活動電位と呼ばれる電気信号で情報を伝達します。

安静時には細胞内が細胞外に比べて約-70mVの電位差(静止電位)を保っています。

刺激が加わり閾値を超えると、ナトリウムイオンが急速に流入して細胞内が正に傾く脱分極が起こり、その後カリウムイオンが流出して電位が元に戻る再分極が生じます。

この一連の変化が活動電位のサイクルです。

髄鞘のある有髄神経では、活動電位は髄鞘に覆われた部分を飛び越えてランビエ絞輪間を伝わるため、跳躍伝導と呼ばれ、非常に速く伝わります。

一方、髄鞘を持たない無髄神経では、興奮が連続的に伝わるため速度は遅くなります。

この違いは、運動神経や感覚神経の反応速度に直結します。

ニューロンとニューロンの間はシナプスと呼ばれる接合部でつながり、活動電位が軸索末端に到達すると神経伝達物質が放出されます。

これらの物質はシナプス間隙を渡り、次のニューロンや筋細胞の受容体に結合して新たな活動電位を発生させます。

シナプス伝達は一方向性であり、シナプス間隙を介するために約0.5ミリ秒のシナプス遅延が生じます。

神経伝達物質には、次のような種類があります。

- 興奮性神経伝達物質:アセチルコリン、グルタミン酸など(次の細胞を興奮させる)

- 抑制性神経伝達物質:GABA(γ-アミノ酪酸)など(次の細胞の興奮を抑える)

国家試験対策としては、有髄と無髄の違い・活動電位の流れ・代表的な神経伝達物質をしっかり押さえておくことが重要です。

特に、疾患との関連では、脱髄疾患(例:多発性硬化症)や神経伝達物質異常(例:パーキンソン病とドーパミン低下)が出題される傾向があります。

🌟脊髄反射と運動制御

脊髄反射とは、外部からの刺激に対して脳を介さず、脊髄レベルで反応を起こす神経回路のことを指します。

この反射は反射弓と呼ばれる経路を通じて行われ、感覚器(受容器)が刺激を受けると、求心性神経がその情報を脊髄へ伝え、そこで中枢神経と連絡し、遠心性神経を介して筋肉や腺などの効果器に命令が送られます。

反射は非常に短時間で起こり、身体を危険から守るための防御反応として重要です。

反射の典型例として伸張反射(膝蓋腱反射)があります。

膝下の膝蓋腱を軽くたたくと、大腿四頭筋が瞬間的に引き伸ばされ、筋紡錘内の感覚受容器が刺激されます。

この情報はIa群求心性線維を通じて脊髄に入り、直接α運動ニューロンを興奮させ、同じ筋(主動筋)に収縮を起こさせます。

この経路は単シナプス反射であり、反応が非常に速いのが特徴です。

また、伸張反射と同時に働くのが拮抗抑制です。これは、主動筋が収縮する際に反対側の動きをする拮抗筋を弛緩させる反射です。

膝蓋腱反射では、大腿四頭筋(伸筋)が収縮すると、拮抗筋であるハムストリングス(屈筋)が弛緩します。

これは脊髄内の抑制性介在ニューロンを介して起こり、スムーズな運動や姿勢保持に貢献します。

運動制御に関与する神経には、α運動ニューロンとγ運動ニューロンがあります。

α運動ニューロンは錘外筋を支配し、主に骨格筋の収縮を直接コントロールします。

一方、γ運動ニューロンは錘内筋を支配し、筋紡錘の感受性を調整します。

γ運動ニューロンが働くことで、筋紡錘がわずかな伸びにも反応できるようになり、姿勢や筋緊張の微調整が可能になります。

国家試験対策としては、反射弓の経路(受容器→求心性神経→脊髄→遠心性神経→効果器)、伸張反射と拮抗抑制のメカニズム、そしてα運動ニューロンとγ運動ニューロンの支配対象を確実に暗記しておくことが重要です。

臨床的にも、腱反射の減弱や消失は末梢神経障害や筋疾患、中枢性障害の診断材料となるため、解剖生理学の理解は実務にも直結します。

🌟まとめと覚え方

末梢神経系は、感覚・運動・自律という3つの主要機能を理解することが第一歩です。

その上で、国家試験で頻出となる伝導路の経路と交差部位、そして器官ごとの交感神経・副交感神経の作用の違いを整理して暗記すると、高得点につながります。

具体的な学習ポイントは以下の通りです。

- 交感神経と副交感神経の作用比較:器官別に表形式で暗記(瞳孔・心臓・消化器・膀胱は特に頻出)

- 上行性伝導路と下行性伝導路の違い:外側脊髄視床路=温痛覚(反対側)、後索路=精細触覚+深部感覚(同側→延髄交差)

- 運動経路の理解:錐体路=随意運動、錐体外路=姿勢・筋緊張調整

- 脊髄反射の流れ:反射弓(受容器→求心性→中枢→遠心性→効果器)と伸張反射・拮抗抑制の仕組み

暗記の効率を高めるには、自作の比較表やフローチャートを活用すると効果的です。

視覚的に整理された情報は記憶に残りやすく、試験本番でも素早く想起できます。

また、器官や神経経路を図でイメージできるようにすることが、臨床応用にも直結します。

最後に、学習の際は「単なる暗記」ではなく、「もしこの経路が損傷したらどんな症状が出るか」という臨床的な視点を持つと理解が深まります。

国家試験はもちろん、現場での観察や判断力にも役立ちます。