内分泌と外分泌

- 内分泌

- 内分泌腺または細胞がホルモンを血中に分泌すること

- 外分泌

- 外分泌腺または細胞が分泌物を導管から体外に出すこと

ホルモンの分類

- ペプチドホルモン

- 2~50個程度のアミノ酸が結合したもの

- 水様性

- たくさん種類がある

- ステロイドホルモン

- コレステロールから合成される

- 脂溶性

- 性ホルモン、副腎皮質ホルモン、活性型ビタミンD

- アミン・アミノ酸型ホルモン

- アミノ酸の一部が変化して合成される

- 水様性、脂溶性

- 副腎髄質ホルモン、甲状腺ホルモン

水様性・脂溶性ホルモン

- 細胞膜受容体

- 受容体は細胞膜上にある

- 水様性ホルモン⇒ペプチドホルモン、カテコールアミン

- ホルモン情報はセカンドメッセンジャーによって細胞質内へ運ばれて働く

- 細胞内受容体

- 受容体は細胞質内にある

- 脂溶性ホルモン⇒ステロイドホルモン、甲状腺ホルモン

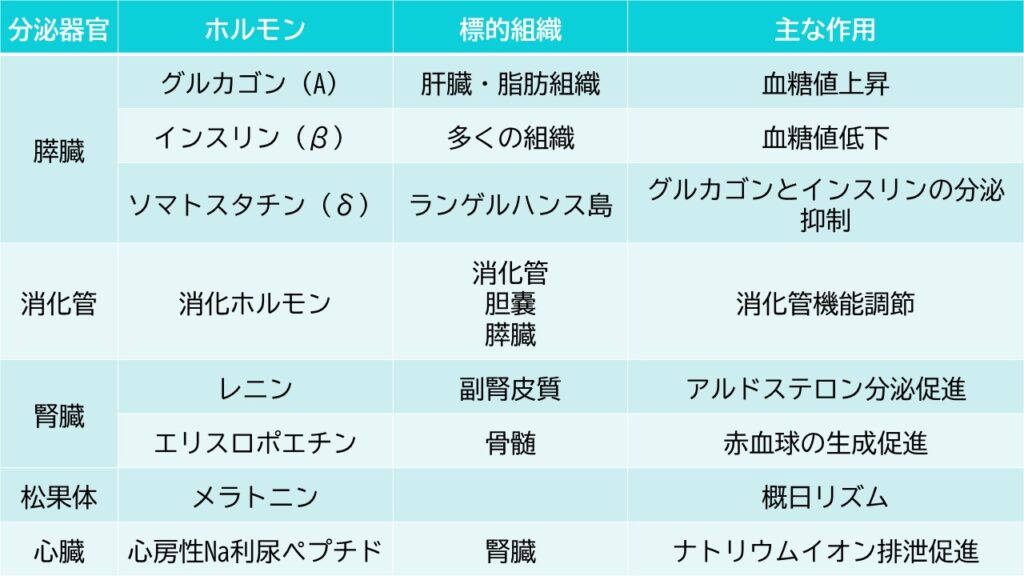

膵臓

- ランゲルハンス島

- 膵臓の内分泌細胞が島状に集まったところ

- 膵臓内に100万個ほどある

- おもに膵体部と膵尾部にある

- 特に膵尾部に多い

- ランゲルハンス島のはたらき

- インスリンを分泌する

- A細胞

- 2番目に多い

- グルカゴンを分泌⇒血糖値を上げる

- B細胞

- 1番多い

- インスリンを分泌⇒血糖値を下げる

- D細胞

- 数が1番少ない

- ソマトスタチンを分泌⇒インスリンやグルカゴンの分泌を抑制する

糖尿病

- インスリンの作用不足

- 高血糖状態が続く

- ヘモグロビンとグルコースが結合し、血中に糖化ヘモグロビンが増える

- HbA1c値が6.5%以上で糖尿病と診断

- インスリン分泌能低下

- 膵臓のインスリンを分泌する能力が低下

- 筋や脂肪などに糖を取り込めず高血糖になる

- 糸球体でろ過されたグルコースが多くなり、再吸収しきれなくなる

- 尿に糖が含まれる

- 過剰なブドウ糖摂取

- インスリン抵抗性の増大

- インスリンは分泌されているのに、インスリンが効きにくくなる

- 症状

- 口渇

- 多飲

- 多尿

- 脱水

糖尿病の種類

- 1型糖尿病

- 糖尿病患者の5%(小児)

- 自己免疫疾患などにより膵臓のランゲルハンス島のB細胞が破壊される

- インスリン分泌能の極端な低下が起こる

- 2型糖尿病

- 糖病病患者の95%(中年以降)

- 生活習慣や遺伝因子が原因

- 一時的な高血糖からインスリン分泌能低下やインスリン抵抗性の増大が起きて慢性化する

| 1型糖尿病 | 2型糖尿病 | |

| 遺伝的素因 ウイルス感染 免疫異常 | 原因 | 遺伝的素因 栄養の過剰摂取 運動不足 |

| 若年の非肥満者 | 好発 | 中年以降の肥満 |

| インスリン療法 | 治療 | 運動 |

糖尿病合併症

- ケトアシドーシス

- 1型糖尿病に多い

- 糖尿病の悪化によりインスリンが欠乏すると、グルコースを血液中から細胞に取り込めなくなる

- 糖の代わりに脂肪をエネルギーとして利用する

- 脂肪を利用することで生じるケトン体が増える

- 血中ケトン体が増え、血液が酸性に傾きアシドーシスとなる

- アセトン臭

- クスマウル呼吸

- 意識障害

- 昏睡

- 血管障害

- 血管障害

- 細小血管症(三大合併症)

- 神経障害

- 網膜症

- 腎証

- 大血管症

- 閉塞性動脈硬化症

- 脳梗塞

- 虚血性心疾患

- 細小血管症(三大合併症)

- 血管障害

| 神経障害:手袋靴下型 | 網膜症 | 腎証 |

| 多発神経障害 末梢神経障害(運動・感覚) 左右対称性感覚障害 深部反射減弱・消失 振動感覚低下 自律神経障害 単神経障害 動眼神経障害 手根管症候群 | 視力低下 硝子体出血 失明 光凝固療法 | 腎不全 微量アルブミン尿 BUN クレアチニン値 |

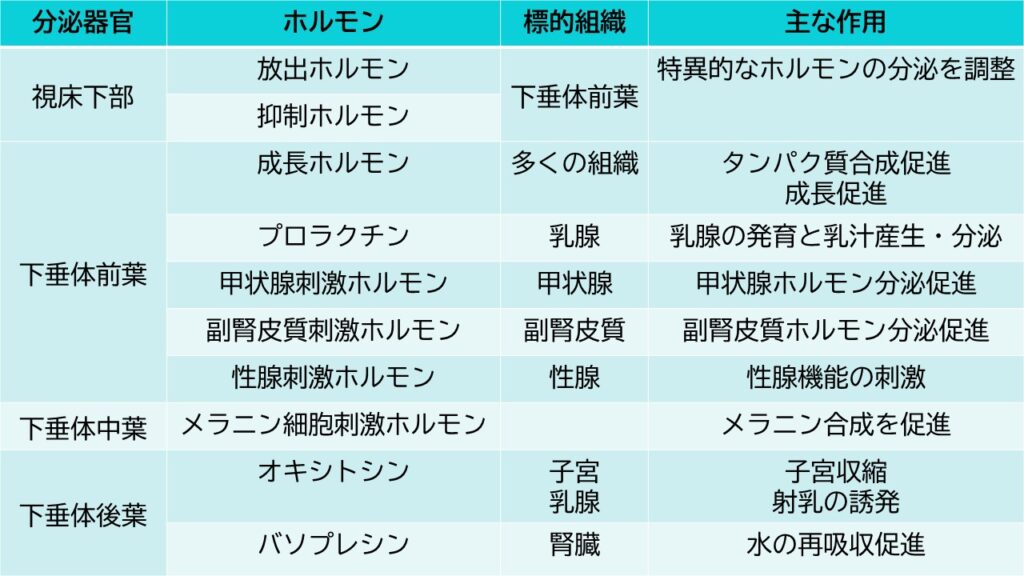

視床下部と下垂体前葉・後葉

| 視床下部ホルモン | 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン | 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン | 性腺刺激ホルモン放出ホルモン | 成長ホルモン放出ホルモン 成長ホルモン抑制ホルモン | プロラクチン放出ホルモン |

| 下垂体前葉 | 甲状腺刺激ホルモン | 副腎皮質刺激ホルモン | 卵胞刺激ホルモン 黄体形成ホルモン | 成長ホルモン | プロラクチン |

| 内分泌腺 | 甲状腺ホルモン (トリヨードサイロニン) (サイロキシン) | アルドステロン コルチゾール 副腎アンドロゲン | (女性) エストロゲン プロゲステロン (男性) テストステロン | 全身 | 乳腺 |

- 下垂体後葉ホルモン

- 神経と血液を介して情報を上から下に伝える

- オキシトシン

- バソプレシン

プロラクチン

- 乳腺の発達を促す

- 乳汁の産生を促す

- 性腺の機能を抑制する

- 血漿プロラクチン濃度

- 非妊娠時

- プロラクチン分泌をドーパミンが抑制

- 妊娠時

- 乳腺発育促進⇒プロラクチン

- 乳汁分泌抑制⇒エストロゲン、プロゲステロン

- 産褥期

- 乳汁分泌抑制ホルモンが出なくなる

- 吸引刺激がドーパミンを抑制してプロラクチンが分泌

- 非妊娠時

成長ホルモン

- 成長を促す

- 軟骨細胞の増殖促進

- 代謝を促す(組織の修復)

- タンパク質の合成促進

- 脂肪分解促進

- 電解質の再吸収促進

- 寝起きの低血糖時にも動けるようにする

- 血糖上昇

- 思春期で最大になり、歳をとるにつれて少なくなる

- 1日の中で分泌量が多いのは寝入りの時刻と夕方

- 分泌量を増やす因子

- 睡眠

- 運動

- 適度なストレス

- 空腹(低血糖の状態)

オキシトシン

- 分娩促進

- 分娩時に胎児を下降によって子宮頚管が伸展

- 刺激によってオキシトシンが産生

- オキシトシンが子宮平滑筋を収縮(陣痛)

- 腹圧も加わって胎児が娩出

- 子宮復古の促進

- 娩出時に拡大して負傷している子宮

- オキシトシンによって収縮と傷の修復を行う

- 射乳促進

- 乳児による乳頭への吸引刺激

- オキシトシンが作られる

- 乳腺の腺房周りの平滑筋を収縮

- 乳汁を乳首の外に出す

バソプレシン

- 抗利尿ホルモン

- 分泌させる要因

- 血漿浸透圧の上昇

- 循環血液量の減少

- 視床下部が反応

- 視床下部の室傍核でバソプレシンが合成

- 下垂体後葉の神経終末にためられる

- 血中に分泌されて腎臓へ運ばれる

- 集合管の受容体にバソプレシンが結合して水を再吸収する

- 尿量を減らす

- 濃くなった血液を薄める

- 循環血液量の減少を戻して血圧をあげる

- 視床下部が反応

下垂体疾患

- 巨人症、先端巨大症

- 成長ホルモンの過剰分泌

- 眉弓部の膨隆

- 鼻の肥大

- 下顎突出

- 手足の容積増大

- 高血圧

- 糖代謝異常

- 脂質代謝異常

- 成長ホルモンの過剰分泌

- 下垂体前葉機能不全(小人症)

- 成長ホルモン分泌不全

- 均等の取れた低身長

- 知能は正常

- 成長ホルモン分泌不全

- 尿崩症

- 水の再吸収が低下し多尿になる

- バソプレシンが合成、分泌されなかったり、作用しないことで起こる

- 中枢性尿崩症と腎性尿崩症がある

- 水の再吸収低下⇒多飲、多尿、口渇

副腎皮質

- 第11胸椎~第1腰椎の間の高さ

- 重さ約5~7g

- 腎臓の上にある

- 副腎は2つの内分泌器官がある

- 副腎皮質

- 副腎の外側にある

- 副腎のうち約80%を占める

- 中胚葉性

- アルドステロン(鉱質コルチコイド、電解質コルチコイド)

- ナトリウムイオンの再吸収

- カリウムイオンの排泄を促す

- コルチゾール(糖質コルチコイド)

- 抗ストレス作用

- ストレスに対する耐性を上昇

- ステロイドホルモン

- 代謝に対する作用

- 筋肉でタンパク質の分解を促進⇒血液中にアミノ酸が放出

- 脂肪組織では中性脂肪の分解を促進⇒血液中にグリセリンと脂肪酸が放出

- 肝臓に運ばれたグリセリンとアミノ酸は糖新生の材料となって血糖値が上昇

- 中枢神経興奮作用

- 中枢神経を興奮させる

- コルチゾール不足⇒抑うつや不安感

- コルチゾールの過剰⇒イライラ感

- 許容作用

- 副腎髄質からでるカテコールアミンや膵臓から出るグルカゴンなどの作用を増強

- 抗炎症作用

- ヒスタミンの放出を抑制⇒浮腫が減少⇒好中球の遊走が抑制

- プロスタグランジンの合成を抑制⇒抗発熱作用と鎮痛作用を発揮

- リンパ球を減少し、免疫機能が抑制される

- 骨代謝に対する作用

- 骨芽細胞の活動抑制+破骨細胞の活動促進

- 腸からカルシウムイオンの吸収を抑制⇒骨形成を低下させる

- 抗ストレス作用

- 副腎アンドロゲン

- 男性ホルモン

副腎疾患

- クッシング症候群

- コルチゾールの分泌が過剰になっておこる

- 副腎腺腫や副腎ガン、下垂体腺腫などによってコルチゾール分泌が過剰になる

- 精神症状

- 易感染性

- 赤紫皮膚線状

- 月経異常

- 多毛

- 糖尿病

- 満月顔貌

- ニキビ

- 高血圧

- 低カリウム血症

- 中心性肥満

- 脂質異常症

- 骨粗しょう症

- 原発性アルドステロン症

- 低カリウム血症

- 二次性高血圧

- 頭痛

- 代謝性アルカローシス

- 周期性四肢麻痺

- アジソン病

- コルチゾール分泌低下

- コルチゾール欠乏

- 全身倦怠感、低血糖、消化器症状

- アンドロゲン欠乏

- 毛の脱落

- 骨粗しょう症

- 色素沈着

- 褐色細胞腫

- 20~40歳代に多い

- カテコールアミンが過剰産生される良性腫瘍

- 高血圧、高血糖、代謝亢進、頭痛、多汗

- 振戦、頻脈、体重減少、イライラ⇒バセドウ病と類似

- 起立性低血圧

副腎髄質ホルモン

- 副腎髄質

- 副腎の中心側にある

- 外肺葉性⇒神経と同じ

- 副腎髄質ホルモン

- カテコールアミン(交感神経興奮で放出される)

- アドレナリン(80%)

- ノルアドレナリン(20%)

- ドーパミン(少量)

- 節後繊維が副腎髄質のクロム親和性細胞に変化する

- アドレナリンとノルアドレナリン

- 有利脂肪酸の放出

- 中枢神経系の刺激

- 熱産生の増大

- アドレナリン

- 心拍出量↑

- 血圧↑

- 血糖値↑

- 抹消循環抵抗↓

- ノルアドレナリン

- 心拍出量↓

- 血圧↑

- 血糖値↑

- 抹消循環抵抗↑

- カテコールアミン(交感神経興奮で放出される)

甲状腺ホルモン

- 甲状軟骨の下にある

- 気管を取り囲むようにくっついている

- 重さ20g程度

- 鎖骨下動脈と総頚動脈と繋がっている

- 後ろには2つの副甲状腺がついている

- ヨード(海藻)が原料

- 甲状腺ホルモン

- サイロキシン(T4)

- トリヨードサイロニン(T3)

- カルシトニン(房濾胞細胞)

- 代謝亢進作用

- エネルギー消費

- 酸素消費⇒呼吸数増加

- 血糖値上昇

- 体温上昇

- 心拍出量、心拍数増加

- タンパク質分解促進

- 血中コレステロール値低下

- 成長成熟促進作用

- 脳の発育に関与

- 骨や歯の発育に関与

- 出生時から甲状腺機能低下が生じるとクレチン症となる可能性がある

甲状腺疾患

- 甲状腺機能亢進症

- 甲状腺ホルモンが過剰に分泌される

- 代謝や各臓器の働きが亢進

- プランマ―病

- バセドウ病

- メルゼブルク三徴

- 眼球突出

- 甲状腺腫

- 頻脈

- 20~40代の女性

- 食欲亢進

- 無月経

- 神経過敏

- 多汗

- 体重減少

- 手指振戦

- メルゼブルク三徴

- 甲状腺機能低下症

- 甲状腺ホルモンが減少したり、働きが弱くなったりする

- 代謝低下

- クレチン病

- 橋本病

- 眼瞼浮腫

- 脱毛

- 嗄声

- 食欲不振

- 月経過多

- 皮膚乾燥

- 粘液水腫(圧痕を残さない)

- 思考力低下

- 寒がり

- 徐脈

性ホルモン

- 男性

- 性腺

- 精巣⇒男性ホルモンと精子をつくる

- ホルモン

- アンドロゲン(90%以上はテストステロン)

- 胎生期に生殖器の男性への性分化を誘導

- 頭髪の減少

- 骨格筋の発達

- 体毛発育の促進

- 精子形成の促進

- 分泌

- 黄体形成ホルモン作用

- ライディッヒ細胞⇒アンドロゲンの合成

- セルトリ細胞⇒精細胞による精子形成↑

- 卵胞刺激ホルモン作用

- セルトリ細胞⇒精細胞による精子形成↑

- アンドロゲン(90%以上はテストステロン)

- 性腺

- 女性

- 性腺

- 卵巣⇒女性ホルモンと卵子をつくる

- ホルモン

- エストロゲン(卵胞ホルモン)

- 卵胞の発育を促す

- 子宮内膜の増殖を促す

- 乳管の発育を促す

- 第二次性徴の発現

- 頸管粘液の分泌を促す

- プロゲステロン(黄体ホルモン)

- 子宮内膜の腺分泌を促す

- 乳腺の発育を促す

- 体温を上昇させる

- 分泌(28日周期)

- 卵胞刺激ホルモン+黄体形成ホルモン

- 卵胞に働いてエストロゲンが分泌

- エストロゲン分泌増加

- 黄体形成ホルモンが一気に増えて排卵

- LHサージ

- 排卵後の卵胞が黄体になる

- プロゲステロンを分泌して受精卵が着床しやすい状態をつくる

- 妊娠が未成立

- 女性ホルモン分泌低下

- 月経

- 卵胞刺激ホルモン+黄体形成ホルモン

- エストロゲン(卵胞ホルモン)

- 性腺

子宮の疾患

- 子宮内膜症

- 子宮内膜に似た組織が子宮内腔以外の場所で発生して炎症を引き起こす疾患

- 早い初経や妊娠・分娩の回数が少ないこと、過長・過多月経などが危険因子

- 子宮内膜に似た組織がエストロゲンにより増殖

- チョコレート嚢胞

- 子宮内膜に似た組織が卵巣に発生し、進行して血液がたまったもの

- 月経痛

- 下腹部痛

- 腰痛

- 性交痛

- 排便痛

- 不妊

- 子宮筋腫

- エストロゲン依存性疾患

- 子宮の筋組織に発生する良性腫瘍

- 筋層内筋腫(筋腫のうち70%)

- 漿膜下筋腫

- 粘膜下筋腫

- 無月経

- 過長月経

- 過多月経

- 月経困難症

- 貧血

- 月経痛

- 不正性出血

- 不妊

- 子宮頸癌(扁平上皮癌)

- 子宮頸部に発生する悪性腫瘍

- ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染危険因子

- 無症状(早期)

- 不正性器出血

- 性交時出血

- 帯下の変化

- 下腹部痛

- 子宮体癌(腺癌)

- 子宮内膜に発生する悪性腫瘍

- 妊娠回数が少ないこと、肥満、子宮内膜増殖症の既往、糖尿病、高血圧症が危険因子

- 不正性器出血(閉経)

- 帯下の変化

- 排尿時痛

- 下腹部痛

カルシウム代謝

- カルシウムの働き

- 骨や歯の形成

- 筋収縮

- ホルモン分泌

- 血液凝固

- 神経細胞の情報伝達

- カルシウム濃度調節=カルシウム代謝

- 血中のカルシウムが多くなると

- 骨吸収を抑制

- 骨形成を促進

- 血中カルシウム濃度を下げる

- カルシトニン

- 血中のカルシウムが少なくなると

- 骨吸収を促進

- 血中カルシウム濃度を上げる

- パラソルモン

- パラソルモン

- 血中カルシウムイオン濃度を上げる

- 破骨細胞に作用

- パラソルモンが破骨細胞を活性化

- 骨のカルシウムを溶かして血中に放出

- 腎臓の尿細管に作用

- パラソルモンが遠位尿細管に作用

- カルシウムイオンの再吸収を促進

- 腎臓のビタミンD活性化に作用

- ビタミンDは肝臓、腎臓で代謝されて活性型に変化

- パラソルモンが腎臓の代謝を促進

- リン酸カルシウムが遊離

- 血中リン濃度上昇

- リンの排泄促進

- 血中リン濃度低下

- リンの吸収促進

- 血中リン濃度上昇

- カルシトニン

- 甲状腺の房濾胞細胞からカルシトニンが分泌

- 骨に作用

- 骨吸収を抑制して骨形成を促進

- 腎臓に作用

- カルシウムイオンの排泄促進

- 血中のカルシウムイオン濃度低下

- 骨に作用

- 甲状腺の房濾胞細胞からカルシトニンが分泌

- 血中のカルシウムが多くなると

- パラソルモン⇔カルシトニン(拮抗)

カルシウム代謝障害

- 一定に保たれている血中のカルシウム濃度が異常に高くなったり、低くなったりする状態

- 高カルシウム血症

- 副甲状腺機能亢進症などが原因で血中のカルシウム濃度が高くなる

- 骨がもろくなり、腎臓や脳の働きが悪くなる

- 倦怠感

- 口渇、多飲、多尿

- 食欲不振

- 筋力低下

- 尿路結石

- うつ状態

- 悪心、嘔吐

- 皮膚掻痒感

- 腎障害

- 病的骨折

- 低カルシウム血症

- 副甲状腺機能低下症などが原因で血中のカルシウム濃度が低下する

- 末梢神経の興奮が高まり筋肉が硬直しやすくなる

- クボスティック徴候

- トルソー徴候

- 四肢強直性痙攣

- テタニー

レニン・アンギオテンシン・アルドステロン

- 血圧維持システム

- 肝臓でアンジオテンシノゲンというたんぱく質が作られて血中に分泌される

- 腎臓の傍糸球体細胞でタンパク質を分解する酵素のレニンが作られる

- アンジオテンシノゲンにレニンが働きかけてアンジオテンシンⅠになる

- アンジオテンシンⅠを変換する酵素であるACEが肺から分泌される

- アンジオテンシンⅠにACEが働きかけることでアンジオテンシンⅡになる

- アンジオテンシンⅡの作用

- 血管収縮

- アンジオテンシンⅡは血中を流れて血管にあるアンジオテンシンⅡ受容体に結合

- 全身の血管が収縮する

- 血圧上昇

- アルドステロン分泌

- 副腎皮質のアンジオテンシンⅡ受容体にアンジオテンシンⅡが結合するとアルドステロンが分泌される

- アルドステロンは腎臓の集合管に作用し、ナトリウムイオンの再吸収を促し、カリウムイオンが排泄される

- ナトリウムイオンと一緒に水も再吸収されて、循環血漿量が増加

- 血圧上昇

- 血管収縮

内分泌の問題

内分泌腺とホルモンとの組合せで誤っているのはどれか。

- 副腎皮質 ──── アドレナリン

- 甲状腺 ───── サイロキシン

- 膵臓 ────── インスリン

- 下垂体後葉 ─── バゾプレッシン

ホルモンとその作用の組合せで正しいのはどれか。

- プロラクチン ――――― 乳汁産生促進

- 成長ホルモン ――――― 血糖値低下

- 甲状腺ホルモン ―――― 基礎代謝低下

- 糖質コルチコイド ――― 炎症反応亢進

内分泌器官と分泌されるホルモンの組合せで正しいのはどれか。

- 副腎髄質 ――― エストロゲン

- 卵巣 ――――― インスリン

- 膵臓 ――――― アドレナリン

- 甲状腺 ―――― サイロキシン

ホルモンとその作用との組合せで誤っているのはどれか。

- 黄体形成ホルモン ─── 排卵の誘発

- オキシトシン ───── 子宮筋の弛緩

- エストロゲン ───── 卵胞の発育

- プロゲステロン ──── 妊娠の維持

ホルモンとその作用との組合せで誤っているのはどれか。

- エリスロポイエチン ─── 赤血球生成促進

- プロラクチン ────── 乳汁産生促進

- 成長ホルモン ────── 軟骨形成促進

- カルシトニン ────── 血漿カルシウム濃度上昇

下垂体後葉ホルモンはどれか。

- カルシトニン

- アルドステロン

- オキシトシン

- 成長ホルモン

下垂体前葉ホルモンが関与しないのはどれか。

- 子宮収縮

- 成長促進

- 乳汁産生

- 血糖値上昇

下垂体前葉ホルモンによる調節を受けないのはどれか。

- サイロキシン

- テストステロン

- カテコールアミン

- コルチゾール

射乳反射を起こすホルモンはどれか。

- プロゲステロン

- グルカゴン

- エストロゲン

- オキシトシン

神経末端から分泌されるホルモンはどれか。

- インスリン

- エストロゲン

- オキシトシン

- アルドステロン

出産時の子宮収縮にかかわるホルモンはどれか。

- プロゲステロン

- エストロゲン

- オキシトシン

- 黄体形成ホルモン

ニューロンから分泌されるのはどれか。

- レニン

- オキシトシン

- 成長ホルモン

- パラソルモン

視床下部が反射中枢として関与するのはどれか。

- 射乳反射

- 腹壁反射

- 排尿反射

- 姿勢反射

排卵を誘発するホルモンはどれか。

- プロラクチン

- 黄体形成ホルモン

- プロゲステロン

- オキシトシン

授乳中に分泌が抑制されるのはどれか。

- 性腺刺激ホルモン

- ソマトスタチン

- プロラクチン

- 成長ホルモン

血糖を下げるホルモンはどれか。

- アドレナリン

- インスリン

- グルカゴン

- ガストリン

糖質コルチコイドの作用で正しい記述はどれか。

- 胃酸分泌を抑制する。

- アレルギー症状を抑制する。

- 血糖値を低下させる。

- ストレスに対する抵抗を弱める。

糖質コルチコイドの作用で正しいのはどれか。

- ストレスに対する抵抗力を弱める。

- 血糖値を低下させる。

- 胃酸分泌を抑制する。

- アレルギー症状を抑制する。

糖質コルチコイドの作用で正しいのはどれか。

- 炎症反応を抑制する。

- 胃酸分泌を抑制する。

- 血糖値を低下させる。

- 血圧を低下させる。

集合管において水の再吸収を促すホルモンはどれか。

- バゾプレッシン

- 心房性ナトリウム利尿ペプチド

- パラソルモン

- アドレナリン

水の再吸収を促進するホルモンはどれか。

- バゾプレッシン

- パラソルモン

- カルシトニン

- グルカゴン

塩分を多く摂取したときに血中濃度が高くなるのはどれか。

- アルドステロン

- コルチコステロン

- バソプレシン

- パラソルモン

外気温が上昇すると起こるのはどれか。

- 汗腺支配の交感神経活動が低下する。

- 皮膚血流量が減少する。

- 甲状腺ホルモンの分泌量が増加する。

- 抗利尿ホルモンの分泌量が増加する。

血圧調節に関与するのはどれか。

- エストロゲン

- 成長ホルモン

- プロラクチン

- ノルアドレナリン

細胞外液量の減少時に分泌が促進されないのはどれか。

- アルドステロン

- バゾプレッシン

- レニン

- 甲状腺ホルモン

健常成人で下垂体前葉のACTH分泌が亢進した際にみられないのはどれか。

- 糖質コルチコイド分泌の増加

- 電解質コルチコイド分泌の増加

- 副腎アンドロゲン分泌の増加

- 視床下部ACTH放出ホルモン(CRH)分泌の増加

産熱に関与するホルモンはどれか。

- インスリン

- サイロキシン

- オキシトシン

- グルカゴン

アンドロゲンに属するホルモンはどれか。

- エストロン

- テストステロン

- エストラジオール

- プロゲステロン

細胞内に存在する受容体に結合して作用を及ぼすホルモンはどれか。

- プロラクチン

- インスリン

- アドレナリン

- テストステロン

標的細胞の細胞膜にある受容体と結合して生理作用を発現するホルモンはどれか。

- サイロキシン

- アドレナリン

- コルチゾール

- エストラジオール

作用発現に標的細胞内のセカンドメッセンジャーを介するのはどれか。

- カテコールアミン

- トリヨードサイロニン

- テストステロン

- アルドステロン

グルカゴンにより促進されるのはどれか。

- グルコースの細胞内への取り込み

- 蛋白質の合成

- 脂肪の合成

- グリコーゲンの分解

血液中のグルコース濃度変化によって分泌が調節されるホルモンはどれか。

- アルドステロン

- エストロゲン

- パラソルモン

- グルカゴン

ノルアドレナリンの方がアドレナリンより作用が強いのはどれか。

- 血圧上昇

- 血糖値上昇

- 心収縮力増大

- 気管支拡張

体液のpH調節に関与するのはどれか。

- 膵臓

- 腎臓

- 心臓

- 肝臓

血流の自己調節が顕著な臓器はどれか。

- 副腎

- 腎臓

- 肝臓

- 膵臓

ステロイドホルモンはどれか。

- サイロキシン

- アドレナリン

- ゴナドトロピン

- コルチゾール

コルチゾールの働きでないのはどれか。

- 免疫機能を高める。

- 血糖値を高める。

- 胃酸の分泌を促す。

- 抗ストレス作用をもつ。

サイロキシンの作用で誤っているのはどれか。

- 発育促進

- 代謝亢進

- 体温上昇

- 体液量増加

黄体ホルモンの作用で誤っている記述はどれか。

- 排卵を促す。

- 基礎体温を上げる。

- 受精卵の着床を容易にする。

- 乳腺の発育を促す。

血糖について誤っているのはどれか。

- エネルギー源となる。

- グリコーゲンとして蓄積される。

- 食後急速に上昇する。

- グルカゴンの作用で減少する。

オキシトシンについて誤っているのはどれか。

- 射乳反射を生じる。

- 子宮筋を収縮させる。

- ポリペプチド型ホルモンである。

- 下垂体前葉から分泌される。

体液の調節について誤っている記述はどれか。

- アルドステロンはナトリウムイオンの再吸収を促進させる。

- レニン・アンジオテンシン系は細胞外液量の増加で活性化される。

- 細胞外液の浸透圧の変化は視床下部で検出される。

- バゾプレッシンは尿量を低下させる。

内分泌疾患の問題

疾患と原因との組合せで誤っているのはどれか。

- 粘液水腫 ─────── 甲状腺機能低下

- 血友病 ──────── 血小板減少

- 痛風 ───────── 高尿酸血症

- 成人T細胞白血病 ─── ウイルス

内分泌疾患とその症状との組合せで誤っているのはどれか。

- 糖尿病 ───── 多尿

- バセドウ病 ─── 眼球陥凹

- 褐色細胞腫 ─── 高血圧

- 先端巨大症 ─── 舌の肥大

内分泌疾患と検査値の組合せで正しいのはどれか。

- 原発性甲状腺機能低下症 ――― 血中TSH低値

- 褐色細胞腫 ――――――――― 血中カテコールアミン低値

- アジソン病 ――――――――― 血中ACTH低値

- 原発性アルドステロン症 ――― 血漿レニン活性低値

疾患と病態との組合せで正しいのはどれか。

- 副甲状腺機能低下症 ─── 高カルシウム血症

- アジソン病 ――――――― 高カリウム血症

- 甲状腺機能亢進症 ―――― 高コレステロール血症

- 下垂体性尿崩症 ――――― 高張尿

副腎の疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。

- 褐色細胞腫 ───────── 低血圧

- クッシング症候群 ────── 高血糖

- アジソン病 ───────── 多毛

- 原発性アルドステロン症 ─── 高カリウム血症

疾患と血清カリウムとの組合せで正しいのはどれか。

- アジソン病 ──── 低カリウム血症

- クッシング病 ─── 高カリウム血症

- バセドウ病 ──── 高カリウム血症

- コン症候群 ──── 低カリウム血症

内分泌疾患について誤っているのはどれか。

- 尿崩症では抗利尿ホルモンの分泌障害がある。

- 褐色細胞腫では血圧が上昇する。

- 粘液水腫では甲状腺ホルモンの分泌障害がある。

- バセドウ病は男性に多い。

アジソン病の症状でないのはどれか。

- 高血圧

- 無月経

- 色素沈着

- 易疲労性

アジソン病の症状でACTH増加によるのはどれか。

- 色素沈着

- 腋毛脱落

- 低血糖

- 低血圧

粘液水腫について誤っている記述はどれか。

- 甲状腺刺激ホルモンが増加する。

- 寒がりとなる。

- 頻脈がみられる。

- 甲状腺機能の低下である。

自己免疫疾患はどれか。

- クッシング症候群

- 尿崩症

- 先端肥大症

- バセドウ病

バセドウ病でみられる症候はどれか。

- 手指振戦

- 眼瞼下垂

- 徐脈

- 寒がり

低カリウム血症の症状でないのはどれか。

- 腱反射亢進

- 脱力感

- 腹部膨満

- 四肢麻痺

次の文で示す患者で最も考えられる疾患はどれか。 「56歳の女性。2か月で5kgの体重増加。体温が低く、寒さに敏感となってきた。」

- クッシング症候群

- 先端肥大症

- 2型糖尿病

- 甲状腺機能低下症

次の文で示す患者で最も考えられるのはどれか。 「35歳の男性。口渇、多飲、多尿(低比重尿)、水制限試験で尿量の減少はみられなかった。」

- 心因性多尿

- 糖尿病

- 尿崩症

- 原発性アルドステロン

甲状腺機能低下症でみられないのはどれか。

- 言語緩慢

- 便秘

- テタニー

- 嗄声

次の文で示す患者で最も考えられるのはどれか。 「45歳の男性。高血圧、多尿、四肢麻痺、低カリウム血症、高ナトリウム血症を認めた。」

- 原発性アルドステロン症

- 褐色細胞腫

- 尿崩症

- 副甲状腺機能亢進症

巨人症でみられないのはどれか。

- 筋緊張亢進

- 月経異常

- 発汗過多

- 高血圧

尿路結石がみられないのはどれか。

- 痛風

- アジソン病

- ビタミンD過剰症

- 原発性副甲状腺機能亢進症

原発性アルドステロン症の腎臓で再吸収が亢進しているのはどれか。

- カルシウムイオン

- カリウムイオン

- ナトリウムイオン

- 水素イオン

成長ホルモン分泌不全性低身長症(下垂体性低身長症)について正しい記述はどれか。

- 知能の発達障害がみられる。

- 身体各部の均整はとれている。

- 器質性が80%である。

- 器質性の原因では脳炎が最も多い。

甲状腺刺激ホルモンが高値となるのはどれか。

- アジソン病

- 粘液水腫

- バセドウ病

- 胞状奇胎

クッシング病でみられやすいのはどれか。

- 恥毛脱落

- るいそう

- 低血圧

- 月経異常

周期性四肢麻痺がみられるのはどれか。

- 原発性アルドステロン症

- 骨軟化症

- 褐色細胞腫

- 高尿酸血症

アジソン病でみられないのはどれか。

- 黒色斑点

- 多毛

- 低血圧

- 月経異常

原発性アルドステロン症で正しいのはどれか。

- 高マグネシウム血症

- アルカローシス

- 血漿レニン活性高値

- 低血圧

原発性アルドステロン症でみられるのはどれか。

- 低ナトリウム血症

- アシドーシス

- 高マグネシウム血症

- 血漿レニン活性低値

メルゼブルクの三主徴でないのはどれか。

- 頻脈

- 甲状腺腫大

- 眼球突出

- 発汗過多

甲状腺機能亢進症でよくみられる症状はどれか。

- 体重減少

- 食欲低下

- 発汗量減少

- 記憶力低下

「45歳の男性。、高血圧、頻拍発作の精査で受診。血中ナトリウム、カリウム値は正常範囲内であったが、腹部CTにて右副腎部に腫瘍病変を認めた。」 本患者によくみられる所見はどれか。

- 貧血

- 頭痛

- 低血糖

- 発汗量減少

「45歳の男性。、高血圧、頻拍発作の精査で受診。血中ナトリウム、カリウム値は正常範囲内であったが、腹部CTにて右副腎部に腫瘍病変を認めた。」 本疾患の診断に最も有用な測定項目はどれか。

- 尿中アミラーゼ

- 血中カテコールアミン

- 血中CK

- 尿中アルブミン

甲状腺機能低下症でみられるのはどれか。

- 眼球突出

- 粘液水腫

- 発汗過多

- 頻脈

先端巨大症の原因とならないのはどれか。

- 胃ポリープ

- 膵頭部腫瘍

- 下垂体腺腫

- 気管支カルチノイド

高血圧と耐糖能異常のいずれも認めないのはどれか。

- アジソン病

- クッシング症候群

- 褐色細胞腫

- 原発性アルドステロン症

不眠がみられにくいのはどれか。

- バセドウ病

- アジソン病

- 褐色細胞腫

- クッシング症候群

女性に多く発症するのはどれか。

- 原発性アルドステロン症

- 先端巨大症

- 橋本病

- 尿崩症

「45歳の女性。2か月前から易疲労感、動悸、息切れ、体重減少が出現した。血液検査では、血中ヘモグロビンと平均赤血球容積は低値であった。」 症状発現の基礎疾患となるのはどれか。

- 気管支喘息

- 心臓弁膜症

- 甲状腺機能亢進症

- 子宮筋腫

甲状腺機能低下症の症状で正しいのはどれか。

- 頻脈

- 体重増加

- 手指振戦

- 発汗過多

体重

| 痩せ | 下垂体機低下症、甲状腺機能亢進症、神経性食欲不振、アジソン病、糖尿病、悪性腫瘍、重症肺結核症 |

| 肥満 | 脂質異常症、甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症、性腺機能不全、クッシング症候群 |

肥満をきたす内分泌疾患はどれか。

- バセドウ病

- クッシング症候群

- アジソン病

- シーハン症候群

肥満をきたす疾患はどれか。

- 下垂体機能低下症

- 甲状腺機能亢進症

- クッシング症候群

- アジソン病

肥満を呈する疾患はど れか。

- シーハン症候群

- シモンズ病

- アジソン病

- メタボリックシンドローム

肥満をきたす疾患はどれか。

- クッシング症候群

- アジソン病

- バセドウ病

- 尿崩症

中心性肥満がみられる のはどれか。

- クッシング症候群

- 橋本病

- バセドウ病

- 先端巨大症

体重増加をきたす疾患はどれか。

- 甲状腺機能亢進症

- パーキンソン症候群

- クッシング症候群

- アジソン病

水牛様肩甲部脂肪沈着(バッファローハンプ)がみられるのはどれか。

- クレチン病

- クッシング病

- ターナー症候群

- くる病

肥満について誤っている記述はどれか。

- 単純性肥満が大部分を占める。

- 単純性肥満では食事療法を行う。

- 症候性肥満では内分泌検査を行う。

- 症候性肥満では運動療法を行う。

単純性肥満で誤っている記述はどれか。

- 脂肪沈着は体幹に限局する。

- 内分泌機能は正常である。

- 摂取カロリーの過剰による。

- 遣伝性因子が関与する。

「45歳の男性。身長160cm、体重70kg。職場の健診で中性脂肪、コ レステロールは高値と共に肥満を指摘された。運動と食事について指導が行われた。」この患者の肥満を改善するための運動で適切でないのはどれか。

- 50メートルダッシュを10 回する。

- ジョギングを30分間する。

- 速歩で30分間歩く。

- 自転車こぎを30分間する。

「62歳の女性。主訴は肥満と左膝痛。メタボリック シンドロームと変形性膝関節症と診断された。」メ タボリックシンドロームの診断基準に含まれるのはどれか。

- 腹囲

- 赤血球数

- 尿酸

- クレアチニン

次文で示す症例について問いに答えよ。「65 歳の男性。主訴は肥満。 過食によって徐々に体重が増加し、リンゴ型の肥満症と診断された。肥満以外の症状はない。身長170cm、体重85kg。」 本症例について正しいのはどれか。

- BMI24

- 褐色脂肪細胞の増加

- ウエストとヒップの比は0.8

- 内臓脂肪の蓄積

次の文で示す症例について問いに答えよ。「65 歳の男性。主訴は肥満。 過食によって徐々に体重が増加し、リンゴ型の肥満症と診断された。肥満以外の症状はない。身長170cm、体重85kg。」 本症例の肥満に対する 日常の指導として最も切なのはどれか。

- 座浴で発汗を促す入浴

- 糖質を制限した食事

- 食事回数を減らす

- 階段昇降による運動

やせをきたしやすい疾患はどれか。

- 早期胃癌

- 脂質異常症

- 甲状腺機能低下症

- 神経性食欲不振症

やせをきたさない疾患はどれか。

- 甲状腺機能亢進症

- 糖尿病

- クッシング症候群

- 褐色細胞腫

悪液質でみられないのはどれか。

- るいそう

- 皮膚の乾燥・弛緩

- 仮面様顔貌

- 眼窩・頬のくぼみ

脈拍

| 徐脈 | 甲状腺機能低下症、脳圧亢進 |

| 頻脈 | 貧血、うっ血性心不全、出血性ショック、甲状腺機能亢進症 |

脱毛・多毛

| 脱毛 | 甲状腺機能低下症、ターナー症候群、クラインフェルター症候群 |

| 多毛 | クッシング症候群 |

身長

| 低身長 | 下垂体機低下症、甲状腺機能低下症(クレチン病)、ターナー症候群、骨疾患、ダウン症 |

| 高身長 | 下垂体機能亢進症、マルファン症候群、クラインフェルター症候群 |

低身長を起こさない疾患はどれか。

- 下垂体前葉機能不全症

- ターナー症候群

- クレチン病

- クラインフェルター症候群

低身長となる疾患はどれか。

- バセドウ病

- マルファン症候群

- シーハン症候群

- クレチン症

低身長となる疾患はどれか。

- マルファン症候群

- シーハン症候群

- 下垂体前葉機能不全症

- バセドウ病

血圧

| 低血圧 | 下垂体機低下症、甲状腺機能低下症(橋本病、クレチン病)、大出血、脱水、心筋梗塞、敗血症、急性腎炎 |

| 高血圧 | 腎性:腎炎、糖尿病性腎証 内分泌性:クッシング症候群、原発性アルドステロン、褐色細胞腫 神経性:頭蓋内圧亢進 心臓血管性:大動脈弁閉鎖不全症 |

高血圧がみられない疾患はどれか。

- 褐色細胞腫

- クッシング症候群

- 原発性アルドステロン症

- アジソン病

低血圧がみられる疾患はどれか。

- シモンズ病

- コン症候群

- レイノー病

- クッシング症候群

テタニー

低カルシウム血症

- 副甲状腺低下症

- 原発性アルドステロン症

テタニー症状をきたす疾患はどれか。

- 尿崩症

- 副甲状腺機能低下症

- バセドウ病

- 巨人症

テタニーをきたさないのはどれか。

- 副甲状腺機能低下症

- 過換気症候群

- 原発性アルドステロン症

- アジソン病

周期性四肢麻痺

周期性四肢麻痺

- バセドウ病

- プランマ―病

- クッシング症候群

- 原発性アルドステロン症

四肢麻痺をきたす疾患はどれか。

- 褐色細胞腫

- 尿崩症

- 原発性アルドステロン症

- アジソン病

四肢の筋力低下をきたさないのはどれか。

- 原発性アルドステロン症

- 褐色細胞腫

- バセドウ病

- 低カリウム血症

痛風・偽痛風

| 痛風 | 偽痛風 | |

| 男性に多い 自己免疫疾患ではない 尿酸塩が関節に沈着 | 特徴 | 女性に多い |

| 母趾基関節の激痛 無痛性の痛風結節 単関節炎 | 症状 | 関節の炎症 膝関節に好発 |

| プリン体の代謝異常 | 原因 | ピロリン酸カルシウムの沈着 |

| 高尿酸血症 | 診断 | 半月板石灰化 |

| 白血病 多発性骨髄腫 腎不全 | 続発性の原因疾患 | |

| 尿路結石 痛風腎 | 合併症 | |

| 肥満を是正 アルコールを控える | 治療 |

脂質異常症

- 脂質異常症=高脂血症(LDLコレステロール、トリグリセリド)高値+低HDLコレステロール血症

- 女性:高コレステロール血症、粥状動脈硬化症

- 男性:高トリグリセリド血症、急性膵炎

ビタミン欠乏症

| ビタミンB1 | 脚気(腱反射の消失、浮腫) ウエルニッケ脳症(意識障害) |

| ビタミンB2 | 口内炎 口角炎 脂漏性皮膚炎 |

| ナイアシン | ペラグラ(皮膚炎・下痢・認知症) |

| 葉酸 | 巨赤芽球貧血 |

| ビタミンB12 | 巨赤芽球貧血(悪性貧血) ハンター舌炎 |

| ビタミンC | 壊血病 |

| ビタミンA | 夜盲症 |

| ビタミンD | くる病 骨軟化症 |

| ビタミンE | 溶血性貧血 |

| ビタミンK | 出血傾向 |

- 血液凝固:ビタミンB2.9.7.10(肉納豆)

ビタミンの欠乏で正しい組合せはどれか。

- ビタミンD ─── くる病

- ビタミンA ─── 脚気

- ビタミンC ─── 夜盲症

- ビタミンK ─── 発育不良

ビタミンについて正しい記述はどれか。

- エネルギー源となる。

- 体内で合成される。

- 身体の代謝を調節する。

- 骨の構成成分となる。

ビタミンについて正しい記述はどれか。

- ビタミンEは血中カルシウム値の維持に関与する。

- ビタミンAは水溶性である。

- ビタミンKの欠乏によって悪性貧血が発症する。

- ビタミンCは体内で合成できない。

ビタミンについて正しいのはどれか。

- ビタミンB12の摂取不足で脚気となる。

- ビタミンKは骨の構成成分となる。

- ビタミンCはコラーゲン生成に関与する。

- ビタミンAはエネルギー源となる。

血液凝固に関与するのはどれか。

- ビタミンD

- ビタミンC

- ビタミンK

- ビタミンE

水溶性ビタミンはどれか。

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンA

- ビタミンC

赤血球の新生に関与するビタミンはどれか。

- ビタミンD

- ビタミンB12

- ビタミンA

- ビタミンC

ビタミン欠乏で膝蓋腱反射減弱をきたすのはどれか。

- ビタミンA

- ビタミンB1

- ビタミンE

- ビタミンC

「25歳の男性。1年前から飲酒量が増加し、食事回数は減少した。1か月前から下腿浮腫、息切れ、膝蓋腱反射の消失がみられ、今朝から意識消失もみられるようになった。」 原因と考えられるのはどれか。

- 脳腫瘍

- ニコチン酸欠乏

- ウイルス感染

- ビタミンB1欠乏

ビタミンB2欠乏による症状はどれか。

- 皮膚炎

- 神経炎

- 貧血

- 精神障害

代謝疾患

食習慣と起こりやすい疾病との組合せで正しいのはどれか。

- 摂取エネルギー量が多い ─── 脂肪肝

- 糖質が多い ───────── 胆石症

- 脂質が多い ───────── 痛風

- 蛋白質が多い ──────── 肝硬変

代謝疾患について誤っている組合せはどれか。

- 高尿酸血症 ──────── 腎不全

- 糖尿病 ────────── 起立性低血圧

- 高コレステロール血症 ─── 急性膵炎

- 肥満症 ────────── 睡眠時無呼吸症候群

骨疾患と好発時期との組合せで正しいのはどれか。

- 骨粗鬆症 ───── 思春期

- 骨肉腫 ────── 老年期

- 転移性骨腫瘍 ─── 青年期

- くる病 ────── 小児期

糖尿病と関係のないのはどれか。

- プリン代謝異常

- 遺伝的素因

- 蛋白尿

- 多尿

糖尿病の合併症で適切でないのはどれか。

- 網膜症

- クモ状血管腫

- ニューロパチー

- 腎障害

高脂血症で増加しないのはどれか。

- コレステロール

- プリン体

- トリグリセリド

- LDL

糖尿病の合併症で誤っているのはどれか。

- 末梢神経障害

- 末梢動脈閉塞

- 網膜症

- 急性糸球体腎炎

尿酸の代謝障害が原因となる急性関節炎はどれか。

- 乾癬性関節炎

- 変形性関節症

- 慢性関節リウマチ

- 痛風

糖尿病の3大合併症でないのはどれか。

- 網膜症

- 末梢神経障害

- 心筋症

- 腎症

尿路結石がみられないのはどれか。

- 原発性副甲状腺機能亢進症

- ビタミンD過剰症

- 痛風

- アジソン病

1型糖尿病の原因でないのはどれか。

- 遺伝性素因

- 妊娠

- 自己免疫異常

- ウイルス感染

糖尿病性網膜症について誤っている記述はどれか。

- レーザーによる光凝固治療が行われる。

- 閃輝暗点がみられる。

- 失明の原因となる。

- 硝子体出血をきたす。

糖尿病患者に合併しやすいのはどれか。

- アキレス腱反射亢進

- 甲状腺腫大

- 結膜出血

- 下肢の知覚鈍麻

「60歳の男性。糖尿病発症から15年経過、現在腎機能は正常。収縮期血圧は180mmHg、拡張期血圧は90mmHgである。」 早期糖尿病性腎症を最も示唆するのはどれか。

- 微量アルブミン尿

- クレアチニンクリアランス低下

- HbA1c高値

- 血尿

「60歳の男性。糖尿病発症から15年経過、現在腎機能は正常。収縮期血圧は180mmHg、拡張期血圧は90mmHgである。」 最近下肢の冷感が出現している。最も優先度の高いスクリーニング検査はどれか。

- 心電図

- 両側アキレス腱反射

- 頸動脈超音波検査

- 足背動脈拍動の確認

痛風の食事療法で摂取制限をするのはどれか。

- アルコール

- 塩分

- 糖分

- 水分

高尿酸血症について正しいのはどれか。

- 尿管結石の原因となる。

- 自己免疫疾患である。

- 痛風発作の初発部位は手の指節間関節である。

- ヒスタミンと関連がある。

ピロリン酸カルシウムが原因であるのはどれか。

- 変形性股関節症

- 肩関節周囲炎

- 偽痛風

- 関節リウマチ

2型糖尿病について正しいのはどれか。

- 1型糖尿病より罹患者数が少ない。

- インスリン療法が必須である。

- 肥満者に多い。

- 若年者に多い。

ビタミンB12欠乏による疾患はどれか。

- 骨軟化症

- 巨赤芽球性貧血

- 脂漏性皮層炎

- ウェルニッケ脳症

骨密度が保たれていても骨折を起こしやすいのはどれか。

- 高尿酸血症

- 高血圧症

- 脂質異常症

- 糖尿病

続発性高尿酸血症の原因とならないのはどれか。

- 狭心症

- 腎不全

- 白血病

- 多発性骨髄腫

「50歳の男性。主訴は体重減少。口渇、下肢の感覚鈍麻を認める。BMI30。空腹時血糖180mg/dl、HbA1c8.9%。」 本症例の神経学的所見で正しいのはどれか。

- 感覚障害は左右非対称である。

- 振動覚は正常である。

- 発汗異常を認める。

- アキレス腱反射は亢進する。

「50歳の男性。主訴は体重減少。口渇、下肢の感覚鈍麻を認める。BMI30。空腹時血糖180mg/dl、HbA1c8.9%。」 本疾患について正しいのはどれか。

- 免疫機能は亢進する。

- HbA1cは過去2週間の平均血糖値を反映する。

- 急性合併症には昏睡がある。

- 大血管障害には腎症がある。

続発性脂質異常症の診断に有用でないのはどれか。

- 血尿の有無

- 甲状腺ホルモン値

- HbA1c

- 肥満度

失明の原因となるのはどれか。

- 骨形成不全症

- 脂質異常症

- 痛風

- 糖尿病

くる病の治療で適切でないのはどれか。

- 日光浴

- 副腎皮質ホルモンの投与

- ビタミンDの投与

- 運動

HbA1cが反映する血糖値の期間はどれか。

- 1~2週間

- 1~2日間

- 1~2か月間

- 1~2年間