🌟医療費抑制と言いつつ、現場は報酬改定で混乱中

こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

ここ数ヶ月、医療・介護現場では「報酬改定」が大きな話題になっています。

少し前には介護報酬の改定によって、特に小規模な訪問介護事業所が運営困難に陥るのではと、テレビでも特集が組まれていました。

そして6月には診療報酬が改定され、今度は医療機関がバタバタと対応に追われる事態となりました。

Kagayaが働く訪問看護ステーションでも、契約書の変更や体制の見直しなどで、事務作業が山積みです。

制度が変わるたびに書類の修正が必要で、そのたびに現場の負担が増えていきます。

制度上は「報酬UP」とされていますが、実際には末端の現場スタッフの給与には反映されず、

「結局は会社が吸収して終わり」と感じてしまうのが正直なところです。

報酬が上がったと聞いても、Kagayaたち“しもじも”には直接恩恵はありません。

昇給もなければ、業務量だけが増え、むしろ疲弊していくスタッフも少なくないのが実情です。

報酬UP=現場への還元ではなく、企業の利益確保や制度対応のコストに消えていく――そんな構図が透けて見えるのです。

「会社は儲けたいのだから仕方ない」と諦めてしまう人もいますが、本来、診療報酬や介護報酬の見直しは、現場で働く医療・福祉従事者の処遇改善やサービスの質向上のためにあるべきものです。

ところが現実には、報酬の調整が法人の経営戦略の一部として利用されることも多く、本末転倒になっていると感じます。

このような状況を踏まえつつ、国家試験では「医療費の抑制」が大きなテーマの一つになっています。以下の問題はその一例です。

あはき第10回-2

国民医療費の増大を抑制する対策はどれか。

- 医療保険の「出来高払い方式」の推進

- 医療従事者の増加

- 長期入院治療の推進

- 予防医学の推進

正解は「予防医学の推進」です。

これは非常に重要なキーワードです。

病気になってから治療を受けるより、そもそも病気にならないように予防する方が、長期的に見て医療費の削減につながるという考え方です。

つまり、国家としても「予防医学の推進」は医療財政の健全化に欠かせない戦略とされています。

しかし、現場の実感としては「予防医学を推進しましょう」と言われながらも、予防接種や健康診断が医療保険の対象外であることに違和感があります。

学校や職場に所属していれば、予防接種や健診の補助が出ることもありますが、フリーランスや無所属の人にとっては自己負担が大きくなります。

しかも、生活に余裕がない人ほど予防を後回しにしてしまう傾向があり、結果的に重症化して医療費がかさむという悪循環に。

「予防医学を推進すべき」と国家試験で正解になっている一方で、実際には制度や予算面で後回しにされている――このギャップこそが、医療制度の根本的な矛盾なのではないでしょうか。

さらに興味深いのが、医療倫理の問題でも「利益追求」が排除されている点です。次の問題をご覧ください。

看護第96回‐42

看護師の倫理に含まれないのはどれか。

- 経営利益を上げる努力

- 患者への情報提供の責任

- 専門職としての品位の保持

- 専門的知識・技術の適正な使用

ここでも「経営利益を上げる努力」は倫理に含まれないとされています。

ですが現実には、多くの医療法人・福祉法人・株式会社が利益追求をしています。

過剰な薬の処方や、必要以上の介護サービス計画が組まれるのも、法人としての「儲け」を意識してのことかもしれません。

医療の現場では理想と現実のギャップが非常に大きいと日々感じます。

国家試験で問われるような「理想論」だけでなく、現実の制度設計や現場の運営方法についても、もっとオープンに議論される必要があるのではないでしょうか。

🌟保険料を抑えたい国と儲けたい民間

介護報酬改定が行われた数ヵ月前、小さな地方の訪問介護ステーションが「もう経営が続けられない」と悲鳴をあげる様子が、テレビでも特集されていました。

今回の改定では、訪問介護の基本報酬が引き下げられ、現場には大きな打撃となっています。

引き下げの背景には「訪問介護の利益率が高すぎる」という理由が挙げられています。

確かに、厚労省の資料では、訪問介護の利益率が全体平均より高かったとされていますが、それはあくまで「数字上の話」です。

現場で一件一件、汗をかきながら訪問している事業所の実情は、決してそんなに“儲かっている”わけではありません。

その“利益率が高く見えるカラクリ”こそが、いわゆる「数字マジック」です。

なぜそんなに利益率が高く見えるのかというと、最近増加している「サービス付き高齢者住宅(サ高住)」との連携によるものです。

サ高住に訪問介護ステーションを併設すれば、同じ建物内で複数の利用者にサービス提供でき、移動時間も最小限で済むため、効率的に売り上げが伸びるのです。

しかし、日本中の訪問介護がすべてサ高住併設ではありません。

むしろ、多くの事業所は一軒一軒、車で移動しながら訪問しています。

にもかかわらず、国はこの「一部の効率的なモデル」を全体に当てはめて、基本報酬を一律で下げてしまったのです。

つまり、国は「全体の平均利益率が高いから」という数字だけを見て判断しており、現場の実情を見ていないということ。

報酬改定の本来の目的が、質の高いケアの継続や人材確保にあるはずなのに、それとは逆行してしまっている印象を受けます。

一方で、民間企業――とくに株式会社は、サービス付き高齢者住宅と訪問介護・看護事業所をセットにした“芋づる式ビジネスモデル”を構築しています。

ケアマネジャーを配置し、自社でケアプランを組み、訪問介護・看護サービスを提供。さらに保険適応外のサービスも「30分○○円」などと自費で提供することで、売り上げを最大化しているのです。

このモデルは確かに効率的で、法人側からすれば「安定的に利益を得られる魅力的なスキーム」です。

しかし、現場で働く人材はどうでしょうか?

売上至上主義の現場では、不要なサービスを押し付けられたり、営業ノルマがあったり、低賃金や人間関係のストレスで離職率が高まる傾向もあります。

しかも、高齢者住宅の家賃は高く、自費サービスも加わることで、結局このモデルは「富裕層向け」になりがちです。

一般的な高齢者や家族にとっては、経済的な負担が大きく、選択肢としては現実的ではありません。

障がい者向けグループホームでも、同様の構図が見られます。

福祉法人が運営する場合、病院やクリニックと連携し、医師+ケアマネ配置で介護・看護の一体提供が可能になります。

入居者の多くは生活保護を受けているため、自治体との連携により請求漏れも少なく、安定した収益が見込めます。

しかし、こちらも働く職員の処遇改善までは追いついていないことが多く、「現場のやる気だけが搾取される構造」になっているケースも珍しくありません。

職場環境は過酷で、低賃金・人手不足・無意味なサービス提供によるストレスから、モチベーションが維持できないという声も多く聞かれます。

つまり、国がどんなに「保険料を抑えたい」と思って制度をいじっても、民間が制度のスキマで利益を追求するビジネスモデルを構築する限り、保険料の総額は上がり続けます。

そして現場の職員は、制度と利益の板挟みで疲弊していくのです。

本当に制度を持続可能なものにしたいなら、「現場の声に耳を傾けること」「不必要なサービスを減らすこと」「自費でも納得される質の高いサービスを育てること」が不可欠だとKagayaは思います。

🌟保険に頼っている柔道整復師会と保険に頼らない鍼灸師会

看護師やリハビリスタッフは、基本的に医師の指示がなければ医療行為やリハビリを提供することができません。

訪問看護や訪問リハでも、主治医の指示書が必要であり、「医師の管理下でのサービス提供」が大前提になっています。

一方で、柔道整復師や鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師は、医師の指示がなくても自らの判断で施術を行うことができます。

ただし、健康保険を使って施術費を請求する場合には「医師の同意書」が必要になります。

つまり、保険を使うには、患者と医師と施術者の三者間で信頼関係と正当性が求められるということです。

近年、柔道整復師の保険不正請求が社会問題化しており、その影響で鍼灸師も含めて保険請求のルールが非常に厳しくなっています。

国家試験に合格して資格を取得しても、すぐに保険請求ができるわけではありません。

実際には、一定の実務経験や所定の研修を経なければ、保険請求が認められない仕組みに変わってきています。

柔道整復師の保険適用範囲は「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)」などの急性期外傷に限定されています。

これらはスポーツ選手や学生に多い症例で、数週間~数か月の短期間で治癒するものです。

そのため、新規患者を継続的に確保しなければ経営が成り立たないという特徴があります。

ところが実際の接骨院には、肩こり・腰痛などの慢性的な痛みを訴える高齢者が多く通院しています。

こうした症状は本来、保険の対象外ですが、「打撲」「捻挫」として記録をつけ、保険適用のように見せかけて請求されるケースが少なくありません。

高齢者にとっては「保険で安くマッサージしてもらえる」というイメージが定着しており、柔道整復師にとっても「継続来院してくれる優良患者」になるため、こうした関係性が不正請求の温床になっているのです。

このような事態を重く見た行政は、保険適用の条件を厳格化し、接骨院や鍼灸院の監査を強化するようになりました。

現場では「保険適応の壁」がますます高くなり、制度を正しく使っている事業所までが疑われるという悪循環が生まれています。

一方、鍼灸師が保険請求できる対象疾患は「神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症」の6疾患に限られており、いずれも慢性的な痛みが中心です。

これらの疾患について、医師による治療で効果がなかった場合に限り、鍼灸施術が保険で認められるという流れになっています。

保険適応のためには、定期的に「医師の同意書」が必要で、書類の手続きや管理の手間も非常に多いのが現実です。

そのため、志の高い鍼灸師の中には「そもそも保険には頼らない」という選択をする人も少なくありません。

「保険では限界がある」「自由診療で自分の価値を提供したい」と考える鍼灸師たちは、保険対象外の施術(美容鍼・体質改善・不妊治療・自律神経ケアなど)に力を入れ、患者から適正な料金をいただく形で信頼と実績を積み重ねています。

もちろん、全ての患者が自費診療を望んでいるわけではありません。

しかし「安いから通う」のではなく、「信頼できるから選ぶ」という関係性を築ければ、保険に頼らずとも十分に経営は成り立ちます。

Kagaya自身も訪問施術の中で、保険外サービスに可能性を感じています。

制度のスキマを埋める存在として、また施術者の専門性を活かせる手段として、自費であっても必要とされるサービスを提供していくことが、これからの時代に求められていると感じます。

🌟不必要に鎮痛剤と精神薬を処方する医師

訪問看護や外来の現場で、高齢者や精神疾患の患者さんが10種類以上の薬を毎日飲んでいるケースに出会うことがあります。

薬の袋がまるで“お薬セット”のようになっていて、「これはもう食事代わりですか?」と思ってしまうほどです。

その内訳を見てみると、「本当にこの薬必要なの?」と感じるものがいくつも含まれています。

高血圧や糖尿病のコントロール薬に始まり、不眠症のための睡眠導入剤、抗不安薬、胃薬、便秘薬…そして、それらの副作用を抑えるための別の薬が追加されている。

まさに“薬の連鎖”です。

こうした多剤併用(ポリファーマシー)は、高齢者にとって大きなリスクになります。

肝臓や腎臓に負担をかけることで、新たな疾患を引き起こす可能性があるからです。

転倒リスクや認知機能の低下にもつながるため、現場では慎重な薬の見直し(デパスやベンゾジアゼピン系薬の中止など)が求められています。

ここでよくある誤解として、「薬をたくさん出せば病院は儲かる」という認識があります。

しかし実際には、一定数以上の薬を出すと「処方箋料」が減額される仕組みになっているため、医療機関にとっては逆に赤字になることもあります。

つまり、薬の処方自体で直接的に利益が出るわけではないのです。

ではなぜ、こんなにも薬が処方されてしまうのでしょうか?

理由のひとつは、患者側が「薬をもらう=治療してもらった」という安心感を求めてしまうこと。

そしてもうひとつは、病院として「通院を継続してもらう」ことで収益を維持したいという思惑があるのかもしれません。

言い換えれば、“薬漬け”にしてでも通院を続けてもらう構造が暗黙のうちに成立しているのです。

もちろん、すべての医師がそうだとは言いません。

志の高い医師であれば、鎮痛薬や精神薬に依存せず、運動療法や心理療法、代替医療(漢方や鍼灸、栄養療法など)を積極的に提案してくれます。

実際、地域には「減薬外来」や「漢方専門外来」など、薬に頼らない診療を行う医師も増えてきました。

Kagaya自身も、痛みや不眠、精神的な不安に対して、鍼灸や耳ツボ、生活指導など非薬物的なアプローチでケアをしています。

副作用のない安全な方法で症状が軽くなると、患者さんの表情もやわらぎますし、「薬に頼らず治ってよかった」と喜ばれることも少なくありません。

医師は国家資格をもち、医療制度の中心にいますが、その権威が“真の治癒”を必ずしも保証しているわけではありません。

制度的には不正請求などの問題とは無縁であっても、「治ることより、通わせること」を優先する体制があるとしたら、それもまた形を変えた搾取ではないでしょうか。

「ずっと病気でいてくれた方が病院は儲かる」――そんな本音が透けて見える瞬間に、Kagayaは医療者として違和感を覚えます。

医療が本当に患者のためにあるならば、薬に頼らず、生活全体を見直すアプローチがもっと評価されるべきです。

今後は医師・看護師・鍼灸師・薬剤師など、職種を超えてチームで「薬に頼らない健康づくり」を広めていくことが、社会全体の医療費抑制にもつながるとKagayaは感じています。

🌟国も推奨する保険外サービスとは

現在の日本では、医療保険や介護保険だけではまかないきれないニーズが年々増え続けています。

制度が対応している範囲はあくまで「医療行為」や「介護の基本サービス」に限られており、それ以外の生活支援や社会参加のニーズに十分に応えられていないのが現状です。

たとえば、ゴミ出しや通院時の付き添い、買い物代行、外出支援、旅行の付き添いなどは、介護認定があっても保険ではカバーされません。

障がいや高齢による体の不自由さがあっても、それが「保険内の支援」になるとは限らないのです。

こうした背景を受けて、民間では「保険外サービス(自費サービス)」を提供する事業者が増えてきています。

特に訪問型サービスや生活支援型サービスを提供する小規模事業者やNPOなどが、保険のすき間を埋める存在として注目され始めています。

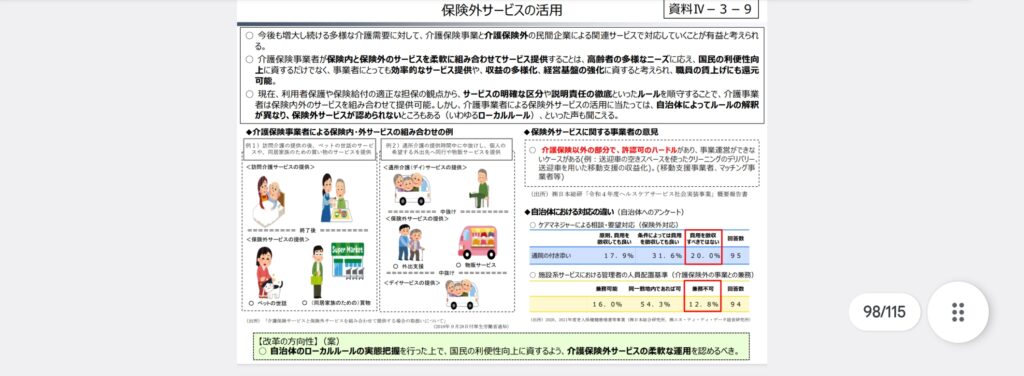

実は、財務省や厚生労働省もこうした動きを「制度を補完する手段」として推奨し始めています。

以下は、財務省の財政制度等審議会が公表した資料の一部です。

この資料では、「保険外サービスの活用によって、保険財政の健全化と職員の処遇改善を両立できる」という趣旨が述べられています。

つまり、保険に依存しすぎない新しい仕組みづくりが国としても求められているのです。

厚生労働省もまた、実際に保険外サービスを行っている全国の事例をまとめた『保険外サービス活用ハンドブック』を公表しています。

この中には、訪問理美容・買い物代行・夜間見守り・移動支援など、多様なサービスが掲載されています。

とはいえ、こうした保険外サービスはまだまだ知名度が低く、利用者やケアマネージャー側でも「実費がかかるものは避けたい」と消極的なケースが多いのも現実です。

「なるべく公費の範囲内でサービス提供したい」「家族の負担を減らしたい」という思いが強く、保険外サービスの提案が見送られることも少なくありません。

しかし実際には、「お金を払ってでも頼みたい」「信頼できる人にお願いしたい」というニーズは確実に存在しています。

美容医療(シミ取りなど)や歯科矯正、コロナ後遺症外来などもすべて実費診療ですが、それでも利用者はいます。

「必要だ」と感じれば、人はお金を出すのです。

医療・介護の分野だけが「利益を追求してはいけない」「実費を請求してはいけない」とされる風潮には、Kagayaとしても疑問を感じます。価値あるサービスを提供しているならば、それに見合った報酬をいただくのは当然のことではないでしょうか。

むしろ、適正な価格で丁寧なサービスを提供することができれば、従事者のモチベーションも上がり、結果的に質の高いケアへとつながります。

安価で無理を強いるような制度依存型サービスよりも、利用者と提供者が対等な立場で“契約”できる自費サービスの方が、持続可能な社会には向いていると感じています。

今後は、ケアマネジャーや医療従事者も「保険外サービスの選択肢を積極的に紹介する」ことが求められる時代です。

Kagayaも「訪問×自費」のハイブリッドな支援を模索しながら、制度に縛られない新しいケアの形を作っていきたいと思っています。

🌟予防医学の推進について

医療費の抑制において、近年注目されているのが「予防医学の推進」です。

国家試験でも頻出テーマであり、以下のような問題で取り上げられています。

はき第30回-2

我が国の国民医療費に含まれるのはどれか。

- 訪問看護の療養費用

- 予防接種の費用

- 正常分娩の費用

- 入院時室料差額の費用

正解は「訪問看護の療養費用」です。

すでに看護が必要な状態=医療行為とみなされるため、医療費として保険適用となります。

一方で「予防接種の費用」「正常分娩の費用」「入院時室料差額の費用」は医療費には含まれません。

例えば、個室を希望した場合の差額ベッド代はあくまで自費負担になりますし、正常な出産は「病気ではない」とされるため、医療費扱いにはならず、代わりに出産一時金などの制度で補填される仕組みです。

そして「予防接種の費用」も意外と見落とされがちですが、医療費に含まれません。

定期接種(小児用ワクチンなど)は市区町村が一部負担してくれる場合もありますが、インフルエンザワクチンなどの任意接種は原則自己負担です。

企業や職場の福利厚生で補助される場合もありますが、全国民一律ではありません。

また、人間ドックや職場健診などの「健康診断」も医療保険の対象外です。

健康診断は病気の早期発見・予防のために重要ですが、制度上は「医療行為」ではないため、保険が適用されないのです。

つまり、国が医療費抑制の手段として「予防医学の推進が大事」としながらも、予防に関する支出は自己責任として扱われていることに、Kagayaは大きな矛盾を感じています。

健康に気を配って予防接種や健診を受けている人ほどお金がかかり、逆に何も気にせず暴飲暴食や運動不足を続け、生活習慣病を発症した人に対しては、治療費が保険でまかなわれるという逆転現象。

これは公平とはいえません。

アメリカでは、医療費がほぼすべて実費のため、病院受診は高額で気軽にはできません。

その代わり、予防医学への意識が非常に高く、サプリメントや運動、ヘルスケア機器への投資が一般的です。健康意識が高い人が自らの生活をコントロールし、医療を「最後の手段」として位置づけています。

アメリカ製のサプリメントは品質も高く、価格も比較的手頃です。

逆に日本では最近、一部の国産サプリメントで健康被害が報告され、品質と安全性への信頼が揺らいでいます。

高額な製品にもかかわらず、体に悪影響を及ぼすという本末転倒な事例もありました。

今後、日本が持続可能な医療制度を構築するためには、「予防にこそ医療費を使うべき」という考え方への転換が必要です。病気になってからの治療ではなく、病気になる前の段階で公的資源を投入する方が、結果的にトータルの医療費は抑えられるはずです。

もちろん、難病や遺伝性疾患、事故による障がいなど、本人の努力では避けられない疾患に関しては、公的保護が必要です。

しかし、生活習慣病の多くは自己管理によって予防可能です。

ここにもっと予算と啓発を集中させるべきだとKagayaは考えています。

「予防医学は自己責任」「健康に気をつけている人だけが損をする」ような今の制度では、医療費の膨張は止まりません。

誰もが公平に予防にアクセスできる社会こそ、理想の医療制度だと思います。

日々の運動、栄養、睡眠、ストレスケア――これらの地道な努力が、未来の医療費を抑えることにつながります。

制度も、社会も、そして私たち自身も「予防」をもっと大切にしていきたいですね。

🌟まとめ

医療保険制度は、今この瞬間も私たちの暮らしを支えてくれています。

急なケガや病気に対して、すぐに受診できる体制があることは、とてもありがたいことです。

医療保険料を納めることは「ムダではない」とKagayaも思います。

しかしその一方で、「必要のない医療行為」がまかり通っていたり、「制度のスキマを突いたビジネス」が横行していたりと、医療費が不必要に膨れ上がっている現状を見ると、やはり疑問が残ります。

介護保険も同様です。

Kagayaももうすぐ40歳を迎えるので、介護保険料の支払いが始まります。

でも正直なところ「40歳になったからといって、すぐに介護保険を使えるわけじゃない」「要介護認定を受けるにはハードルが高すぎる」という思いもあります。

もし今すぐ利用するには、難病を発症するか、重度の障がいが必要になるケースもあります。

つまり、制度に加入していても“使える可能性は極めて限定的”なのです。

Kagayaが本当に介護を必要とする頃には、制度そのものが維持できているのかも不安になります。

だからこそ、思うのです。

「使えるかどうかもわからない制度にお金を払うくらいなら、今から自分で“老後のケア資金”を積み立てた方が確実なのではないか?」と。

自費介護サービスの方が、柔軟で、自分らしいケアを選べる可能性もあります。

一方、私たち医療・福祉の従事者は、「できるだけ公費でまかなう」「利用者さんの負担が少なくなるようにプランを立てる」ことを日々当たり前のように考えています。

これは善意でもあり、制度的制限の中での努力でもあります。

でも、その「善意」が現場を苦しめている場面もあるのです。

私たちは“公費に頼る”ことに慣れすぎていて、サービス提供者側が“適正な報酬を受け取る”という意識が希薄になっていることも否めません。

その結果、やる気のある人ほど「搾取されている」と感じてしまう構造ができあがってしまっています。

Kagaya自身も、プライベートでは医療費や保険料を支払う立場にあり、仕事ではその制度を使って報酬を得ている側でもあります。

まさに「払って・稼いで・払って・稼いで」の繰り返し――国と自分との間でお金が行き来しているだけで、本当に豊かになっている実感はありません。

もっと言えば、“やる気”や“専門性”までもが安価に扱われている現実があります。

それをKagayaは「やる気の搾取」と呼んでいます。

制度が守ってくれる面はもちろんあるけれど、その制度に頼り切った働き方・生き方で、本当に持続可能な社会は築けるのでしょうか?

今こそ、医療・福祉・保険制度について、私たち一人ひとりが真剣に考えるときだと思います。