🌟なぜ鍼灸師にも法律の知識が必要なのか?

こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

今回は「知らなかったでは済まされない!鍼灸師が知るべきあはき法の基本と重要性」というテーマでお話しします。

鍼灸師は国家資格を持ち、人体に対して直接アプローチする専門職です。

当然ながら、業務を行うには「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称:あはき法)」などの法律に基づいて、適切な範囲で施術しなければなりません。

実はこの法律、「知っているようで知らない」という鍼灸師さんも少なくありません。

ですが、法律を知らなかったことで違反行為をしてしまい、罰金や業務停止の処分を受けるケースもあるのです。

国家資格を持つ者として、それではあまりにリスクが大きすぎます。

Kagayaも、看護学生時代に「保健師助産師看護師法(保助看法)」を学んだとき、「どうせ自分には関係ない」と軽く見てしまった経験があります。

病院で働けば誰かが守ってくれる、責任は上司が取ってくれる、そんな甘い考えを持っていたのです。

しかし実際に現場に出てみると、そうではありませんでした。

病院であっても、違法行為やグレーゾーンな業務指示が行われていることがあり、従わなければいけない空気がある場合もありました。

最近では、訪問看護や訪問鍼灸の現場で、向精神薬を転売していたケースや、施術所の無届開業など、ニュースにもなるような違反が発覚しています。

こうした行為を「知らなかった」としても、法律上は言い訳になりません。

「知らなかったでは済まされない」という言葉が、そのまま現実になるのです。

Kagayaが担当しているご利用者様のご自宅にも、精神薬を知人に譲渡していたケースがありました。

その際、「それは犯罪行為であること」「行政処分や刑罰の対象になること」を分かりやすく伝えるため、実際に注意喚起のポスターを貼ったことがあります。

こうした経験を通じて、やはり「法律の知識」は自分と相手を守るために不可欠だと痛感しました。

特に鍼灸師が独立開業を目指すのであれば、自分の行為一つが罰則の対象になったり、地域の信頼を損ねたりする可能性があります。

法律を知ることは、施術者自身の“リスクマネジメント”でもあるのです。

さらに、法律の条文を学んでいくうちに、「これはグレーゾーンかもしれない」「ここまでなら合法」「ここからは違法」というラインが少しずつ見えてくるようになります。

それは、開業後の自由度や柔軟性を高めるための大きな武器になります。

開業予定の鍼灸師さん、すでに施術を行っている方、雇用されている方も含めて、「自分の身は自分で守る」という視点で、今一度、法律についてきちんと学んでみませんか?

🌟施術者の名簿とは?免許の効力と登録の重要性

鍼灸師(はり師・きゅう師)として正式に業務を始めるには、国家試験に合格するだけでは不十分です。

実は「名簿登録」が完了して初めて、免許の効力が発生し、業務を行うことができるようになるのです。

これは意外と知られていない落とし穴で、特に新卒の鍼灸師や受験生は「試験に合格した=すぐ開業できる」と思い込んでしまいがちです。

しかし、国家資格は名簿登録があってこそ有効。

登録が完了する前に業務を始めてしまえば、無免許扱いとなり法令違反になってしまいます。

名簿登録は厚生労働大臣が管理しており、登録をもって正式に「はり師」「きゅう師」として認められます。

登録された情報には以下のような項目が含まれています:

登録される情報の例

- 登録番号および登録年月日

- 本籍地都道府県、氏名、生年月日、性別

- 試験合格年月

- 免許取消や業務停止の処分に関する記録

- 再交付・書換交付を行った記録とその理由

- 名簿から削除された場合の理由と年月日

※施術所の電話番号や現住所は名簿には記載されません。

つまり、たとえ免許証を紛失したとしても、名簿に登録されていれば業務は可能です。

一方で、名簿登録が完了していなければ、免許証が手元にあっても業務は行えません。

この点は開業時や転職時に誤解されやすいので要注意です。

名簿の訂正・消除が必要なとき

登録された名簿の内容に変更があった場合(氏名変更や本籍地変更など)や、自ら免許を返納したいときは、所定の手続きによって「訂正」または「名簿の登録消除」を申請する必要があります。

これを怠ると、行政上の不備と見なされる場合があります。

名簿の訂正が必要なケース

例えば、結婚や離婚によって名字が変わった場合や、引っ越しによって本籍地の都道府県が変わった場合などが該当します。

このような場合には30日以内に名簿の訂正申請を行わなければなりません。

必要書類(訂正)

- 申請書

- 戸籍謄本または抄本

名簿登録の消除が必要なケース

以下のような事情により、名簿から登録を削除する場合にも手続きが必要です。

- 本人の希望による場合: 厚生労働大臣に申請し、自主的に登録を削除する

- 行政処分による取消: 免許取り消しにより、自動的に名簿から削除

- 死亡・失踪の場合: 30日以内に届出義務者が消除申請を行う

必要書類(消除)

- 申請書

- 免許証

- 死亡診断書、または失踪宣告書

名簿の管理は国家資格制度の根幹を支える重要な仕組みです。

変更や削除の際には、必ず期限内に必要書類を揃え、正しい手続きを行うようにしましょう。

🌟試験|鍼灸師になるための第一歩を正しく踏み出す

鍼灸師としての第一歩は、厚生労働大臣が定める「国家試験」に合格することから始まります。

これは、はり師・きゅう師いずれも同様で、資格取得のためには受験資格を得て、指定された期日に国家試験を受験する必要があります。

国家試験に合格することで、晴れて「合格者」となりますが、その時点ではまだ業務を開始することはできません。

免許としての効力が発生するのは、合格後に行う「名簿登録」が完了してからです。

受験手続の流れ

鍼灸師国家試験の受験手続は、厚生労働大臣に対して行います。

毎年秋ごろに願書の受付が開始され、翌年2月下旬〜3月初旬にかけて試験が実施されます。

提出書類や出願スケジュールを確認し、不備のないようしっかりと準備を進めることが必要です。

提出書類一覧

- 受験願書(写真貼付・記名押印)

- 卒業証明書または卒業見込み証明書

- 手数料(収入印紙で支払い)

専門学校や大学の養成施設を卒業見込みの方は、「卒業見込み証明書」で受験可能ですが、不合格になったり、卒業が間に合わなかった場合は合格が取り消されますので注意が必要です。

また、障がいのある方などで配慮を必要とする場合には、受験時に事前申請が可能です。

試験の公平性を保つための制度も整っています。

試験の施行|どんな問題が出るの?

鍼灸師の国家試験では、「実技試験」は実施されていません。

マークシート方式の学科試験で、選択肢から正解を選ぶ形式となっています。

問題は大きく以下の科目に分かれます:

- 解剖学・生理学・病理学・臨床医学(西洋医学)

- 東洋医学概論・経絡経穴概論・東洋医学臨床論

- 衛生学・公衆衛生・リハビリテーション医学

- 関係法規(あはき法、医療法、広告制限など)

全科目を総合的に評価し、合格点を上回った者が「合格者」となります。

年によって多少の難易度差はありますが、全体で約60%前後の合格率が続いています。

不正行為の代償は大きい

国家試験において最も重く処分されるのが「不正行為」です。

カンニングや替え玉受験、虚偽の書類提出などが該当し、発覚した場合には以下のような措置が取られます:

- その場で受験停止

- その年の試験は無効扱い

- 今後数年間の受験禁止処分

さらに、不正行為をもって免許を取得した場合には、免許そのものが「無効」または「取り消し」になり、最大で50万円以下の罰金が科されることもあります。

試験は自分の力で正しく挑むもの。万が一、軽い気持ちで不正をした場合、その後の人生に大きな傷を残しかねません。

🌟鍼灸師の業務|業務範囲と独占の原則を知っておこう

鍼灸師として活動する上で必ず知っておきたいのが、自分の施術がどこまで許されているのか、そしてどこからが法律違反になるのかという「業務の範囲」と「独占のルール」です。

業務範囲は明確に定義されている

あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)では、それぞれの施術の定義が明確に示されています。

これに違反する行為は違法となり、罰則の対象になることもあるため、国家試験でもよく出題されます。

- あん摩・マッサージ・指圧: 疾病の治療・保健・慰安目的で、身体各部を押す・もむ・たたく・なでるなどの行為

- はり: 経穴または皮膚の特定点にはりを刺入または接触させて刺激する行為

- きゅう: もぐさなどの燃焼物を直接・間接に接触させて温熱刺激を加える行為

ここで重要なのは、「業務の範囲は免許ごとに定められている」という点です。

つまり、はり師があん摩マッサージを行ってはいけないし、逆もまたしかりです。

また、はりを業として行えるのは「医師」と「はり師」だけ、きゅうを業として行えるのは「医師」と「きゅう師」だけとされています。

国家試験に合格して免許を取得しない限り、どれだけ技術があっても業務として行うことはできません。

なお、医師は医師法に基づき、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復といった他の施術行為も業として行うことが認められています。

これは、医師の包括的な業務に含まれているためで、別途免許を取得する必要はありません。

医師の免許を持っていれば、東洋医学の知識がなくても「あはき」の業務ができるということかしら?

鍼灸師は「業務独占」だが「名称独占」ではない

鍼灸師は、あはき法第1条により「業務独占」の資格とされています。

これは、免許を持つ者だけがその業務(施術)を行えるという意味です。

無免許の人が施術を行えば、それだけで法令違反になります。

しかし一方で、「名称独占」はありません。

つまり、免許がなくても「はり師です」と自称すること自体は法律上禁止されていないのです。

看護師は業務独占+名称独占なので、免許を持っていない人が「看護師です」と名乗ること自体が違法になります。

理学療法士は名称独占のみなので、「リハビリをすること」は他職種もできますが、「理学療法士です」と名乗るのはNGです。

あはき師は業務独占のみで、名称独占はないということは、「自称はり師」や「自称マッサージ師」も合法ってこと?

カイロプラクターが「マッサージ師です」と言ったり、耳ツボダイエットの販売員が「はり師です」と言ったり……確かに見かけることありますね。

名称独占がないせいで、無資格者が国家資格者を装うトラブルもあります。

患者さんが安心して施術を受けるためにも、施術者の資格確認はとても大切です。

このように、「業務独占と名称独占」の違いは国家試験にもよく出るポイントですし、実務においてもトラブル回避のために重要な知識となります。

🌟鍼灸の施術に関する注意事項|法律に違反しないために知っておくべき4つのポイント

鍼灸師が日常の施術で最も気を付けなければならないのは、「知らなかった」では済まされない法律違反です。

あはき法では、施術の安全性と医療秩序を守るために、はり師・きゅう師の行為に関するルールが細かく定められています。

ここでは、特に国家試験に頻出であり、実際の臨床でも重要な4つの条文(第4条、第5条、第6条、第8条)についてわかりやすく解説します。

あはき法第4条|外科行為・投薬は禁止

鍼灸師は医師ではないため、次のような行為は絶対に行ってはいけません。

- 外科手術を行う

- 薬品を投与する

- 薬の使用を指示する

- 調剤を販売目的で行う

これらを行った場合、以下の法律に抵触するおそれがあります。

- 医師法違反: 3年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科

- 薬剤師法違反: 同上(販売・授与目的の調剤)

ただし、電気鍼・パルス治療・赤外線などの電気器具・光線器具の使用は、鍼灸の業務の範囲内であれば使用可能です。

これも出題されやすいポイントなので注意しましょう。

あはき法第5条|骨折・脱臼の患部には注意

あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師は、脱臼・骨折の患部に施術してはいけません。

例外は、医師の同意がある場合のみです。

- 違反すると: あはき法違反 → 30万円以下の罰金

- 両罰規定: 施術者本人だけでなく、法人(雇用主)にも罰則が科される

「ここは骨折してるけど、マッサージして」と雇用主から指示されても、断らないとダメです。違法行為を命じた側も罰せられます。

あはき法第6条|施術時の消毒は絶対

はり師が施術を行うときは、以下の3つすべてを必ず消毒しなければなりません。

- はり

- 施術する手指

- 施術部位(局所)

これに違反すると、あはき法違反で30万円以下の罰金が科されます。

国家試験では「どの部分を消毒するか?」という具体的な記述問題で出題されることもあります。

ディスポ鍼を使っていても、手指消毒・皮膚消毒の義務は消えません。

あくまで「感染防止」と「法律遵守」の両面が重要です。

あはき法第8条|都道府県知事からの指導

都道府県知事は、施術所や施術者の行為が衛生上問題があると判断した場合、業務に関して必要な指示を出すことができます。

この行政指導に違反した場合も罰則の対象です。

- 違反すると: 30万円以下の罰金

たとえば、施術所内の衛生管理が不十分だったり、感染症対策がされていない場合などが該当します。

開業後も、定期的に保健所の指導や指示が入ることがありますので、日頃の管理が大切です。

🌟施術所に関する規定|開設・届出・罰則まで完全ガイド

鍼灸師が自分の施術所を開設する際には、必ず守るべき法律があります。

それが「あはき法」に基づく施術所の規定です。

無届での開設や、変更の未届出などが発覚した場合は、厳しい罰則の対象となることもあります。

施術所の意義とは?

施術所とは、「施術者が公衆または特定多数人のために施術を行う場所」を指します。

つまり、家族や個人的なケアではなく、不特定多数に向けて施術を提供する場合は、施術所の届け出が必要になります。

たとえば、自宅の一室で開業する場合でも、友人知人を含めて第三者に施術を提供するなら「施術所」としての届出が必要です。

施術所の届出手続き|10日以内がルール

施術所を開設した場合、開設後10日以内に、施術所所在地を管轄する都道府県知事(特別区では区長)へ届け出る必要があります。

これを怠ると、あはき法違反となり罰則の対象になります。

届出事項(規則第22条)

- 開設者の氏名および住所(法人の場合は名称・主たる事業所の所在地)

- 開設の年月日

- 施術所の名称

- 開設場所

- 業務の種類(はり、きゅう、マッサージなど)

- 従事する施術者の氏名、視覚障がい者である場合はその旨

- 構造設備の概要・平面図

※出張専門施術に関する「出張届」については記載義務なし

違反すると:あはき法違反により30万円以下の罰金(両罰規定)

変更・休止・再開・廃止時も届出が必要

施術所を開設するだけでなく、以下のようなケースでも10日以内に都道府県知事(または区長)へ届け出る必要があります。

- 施術所の所在地や名称の変更

- 一時的な休止

- 再開

- 廃止

この手続を怠ると、やはりあはき法違反で30万円以下の罰金(両罰規定)となります。

罰則だけでなく、信頼や行政からの評価にも関わりますので、開業後も常に正確な届出が求められます。

🌟施術所の備えるべき要件|面積・換気・衛生まで徹底チェック

鍼灸師が施術所を開設する際は、単に届け出をすれば良いわけではありません。

施術所として法的に備えるべき構造・設備・衛生基準が定められています。

ここでは、国家試験にもよく出題される「規則第25条・26条」の内容を中心に、具体的に解説していきます。

施術所の構造基準|規則第25条より

施術所の施設基準は、以下の4点が特に重要です。

これらの条件を満たしていないと、保健所の検査に通らず、施術所としての認可が下りません。

- 専用の施術室:6.6㎡(約4畳)以上

- 待合室:3.3㎡(約2畳)以上

- 施術室は面積の7分の1以上が外気に開放可能

※換気装置がある場合は代用可 - 消毒設備の設置

(器具、手指を適切に消毒できる環境が必要)

たとえばマンションの一室で開業する場合、ワンルームでは面積基準や待合スペースの確保が難しいケースがあります。

訪問専門の場合は不要ですが、常設施術所として登録するなら、この構造基準はクリア必須です。

衛生管理のルール|規則第26条より

衛生面での基準も、あはき法の規則で明確に定められています。

ここは国家試験でも頻出のポイントです。

- 常に清潔を保つこと

- 採光・照明・換気を十分に確保すること

- ※温度や湿度の基準は規定されていません

具体的には、掃除が行き届いているか、施術ベッドやタオル類が清潔か、換気扇や窓があり空気がこもっていないかなどがチェックされます。

特に昨今の感染症対策の観点からも、アルコール消毒や使い捨て鍼の導入など、衛生管理は信頼性にも直結する重要なポイントです。

なお、「温度・湿度」については法的な定義はありませんが、患者の快適性や体調への配慮という意味では、エアコンや加湿器などで環境を整えることが望ましいです。

🌟施術所に対する都道府県知事の監督など|検査・指導の実態とは?

施術所は一度届け出て終わりではなく、都道府県知事の監督下にあることを理解しておく必要があります。

構造設備や衛生状況の維持はもちろん、必要に応じて報告・立入検査・使用制限の命令

報告の要求と臨検・検査|あはき法に基づく監視権限

- 都道府県知事は、施術者や開設者に対し報告書の提出を求めることができる

- 必要がある場合は施術所を臨検(立入検査)し、構造設備・衛生状態などをチェック可能

この臨検検査は犯罪捜査目的ではなく、あくまで行政監督として行われます。

また、検査を担当する職員は必ず「身分証明証(証票)」を所持していなければならないことも、国家試験で問われるポイントです。

違反行為(虚偽報告、検査拒否・妨害など)をした場合は、次のような罰則が科されます:

- あはき法違反 → 30万円以下の罰金(両罰規定)

※両罰規定とは、違反を行った施術者だけでなく、雇用者(法人等)も処罰の対象になる制度です。

使用制限・改善命令|保健所の指導の実際

もし検査の結果、施術所が法に定める構造設備や衛生基準を満たしていないと判断された場合、次のような使用制限や改善命令が下される可能性があります:

- 一部または全部の使用制限・使用禁止処分(期限付き)

- 改善命令:構造設備の変更や衛生管理の強化など

命令に従わなかった場合も、やはりあはき法違反で30万円以下の罰金(両罰規定)となります。

これは「形式的に届け出たからOK」ではなく、開設後も法的・衛生的責任を果たしているか常に見られているということを意味します。

実務では、保健所の立入検査が数年ごとにあるケースもあります。

「報告義務」や「改善命令」は、事業を継続していく上での重要なチェックポイントだと覚えておきましょう。

🌟業務に関する届出|施術所・出張業務の違いと注意点

あはき師が業務を行う際には、その働き方や提供場所によって「届け出義務」が変わることに注意が必要です。

届け出の有無や内容を間違えると、罰則の対象となることもあるため、開業前にしっかり確認しておきましょう。

施術所を開設して業務を行う場合

施術所の開設と業務の開始は、法律上「同時」とみなされます。

つまり、別途「業務開始届」を提出する必要はありません。

- 開設後10日以内に届け出ればOK(詳細はこちら)

- 施術者本人が届け出る場合も、法人が届け出る場合も同様

この仕組みによって、個人開業者が施術所を届け出れば自動的に業務開始も許可されると見なされます。

雇用されて業務に従事する場合

雇われている施術者は、個人としての業務開始届出は不要です。

- 勤務先(開設者)が、施術所の届け出時に従事する施術者の氏名を記載するため

たとえば治療院に就職する場合、あなた自身が届け出を出す必要はなく、施術所の管理者がまとめて行うことになります。

出張業務のみで施術を行う場合

出張施術のみで業務を行う場合(施術所を設けないスタイル)には、以下のルールが適用されます。

- 開始・休止・再開・廃止の際に、その都度届け出が必要

- 届け出先は、施術者の住所地を所管する都道府県知事または特別区の区長

- 施術者の住所が「施術所」とみなされるため

この届出をするだけで、訪問専門の施術者として「開業した」ことになります。設備基準の検査は不要です。

ただし、届出を怠ったり不明確な内容だった場合、知事から再提出命令が下されることがあります。

- 再度命令に従わない、または虚偽報告をした場合 → 30万円以下の罰金(両罰規定)

業務内容が多様化する中で、「どのような形態で働くか」によって法律の解釈や届出の方法が異なってくる点は、国家試験でもよく出題されるポイントです。

🌟滞在による業務を行う場合|出張と違う「宿泊型施術」のルール

あはき師が特定の地域に「滞在」=宿泊を伴って業務を行う場合、出張施術とは異なるルールが定められています。

国家試験でも頻出テーマのひとつです。

この制度は、出張ではなく「短期的に別地域に滞在して施術を行う場合」に必要な届け出です。

- 施術者の住所(または施術所所在地)の区域外で

- 宿泊を伴って一定期間業務を行う場合

- 業務開始前に滞在地を管轄する知事に届け出が必要

届け出内容(事前申請)

- 施術者の氏名、住所

- 視力障害者である場合はその旨

- 業務の種類(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧など)

- 業務を行う場所(例:民宿やイベント会場)

- 業務を行う期間(例:2025年7月20日~7月23日)

この制度を活用すれば、温泉地の民宿や観光地の宿泊施設などで、短期間の施術活動が可能になります。

これはいい働き方ですね。

好きな時に好きな土地で、何なら旅行しながら、お小遣い稼ぎができます。

注意点として、宿泊を伴わない場合はこの「滞在業務」の届け出は不要であり、「出張業務」として扱われます。

また、届け出を怠った場合には罰則の対象になることもあります。

特にイベント施術や地方遠征を予定している方は、必ず届け出内容を確認し、都道府県の窓口に相談しておくことをおすすめします。

🌟施術所の名称の制限|医療機関と誤認されないために

施術所の名称には、医療法による明確な制限があります。あはき師が開業するときや屋号をつけるとき、知らずに違反してしまわないよう注意が必要です。

この規制は医療法第3条第1項および第3項によって定められています。

❶ 医療法第3条第1項(病院・診療所に紛らわしい名称)

以下のような病院・診療所に類似した名称を、施術所が名乗ることは禁止されています。

- 病院、病院分院、産院、療養所

- 診療所、診察所、医院

- その他これらに紛らわしい名称(例:〇〇医療センター、〇〇クリニック)

これらの名称を用いると、患者が病院と誤認して施術所を選択する恐れがあり、違法行為と判断されます。

❷ 医療法第3条第3項(助産所に紛らわしい名称)

さらに、助産師や助産所に関連した名称も、助産所以外では使用できません。

- 助産所、母子センター、産科〇〇、など

これも医療機関と誤認を避けるための規定です。

この規定に違反した場合、医療法違反として20万円以下の罰金が科されます。

「〇〇クリニック」や「〇〇医院」といった名称は、鍼灸院や整体院では使えません。

患者さんに病院と誤解される表現はNGです。

なお、「〇〇鍼灸院」「〇〇施術所」「〇〇治療院」「〇〇サロン」など、鍼灸・あはき業で一般的に使用されている名称であれば問題ありません。

屋号を決める際は、医療法との整合性をしっかり確認し、行政書士や保健所の担当者にも相談しておくと安心です。

🌟広告の制限|あはき法第7条のポイントと注意点

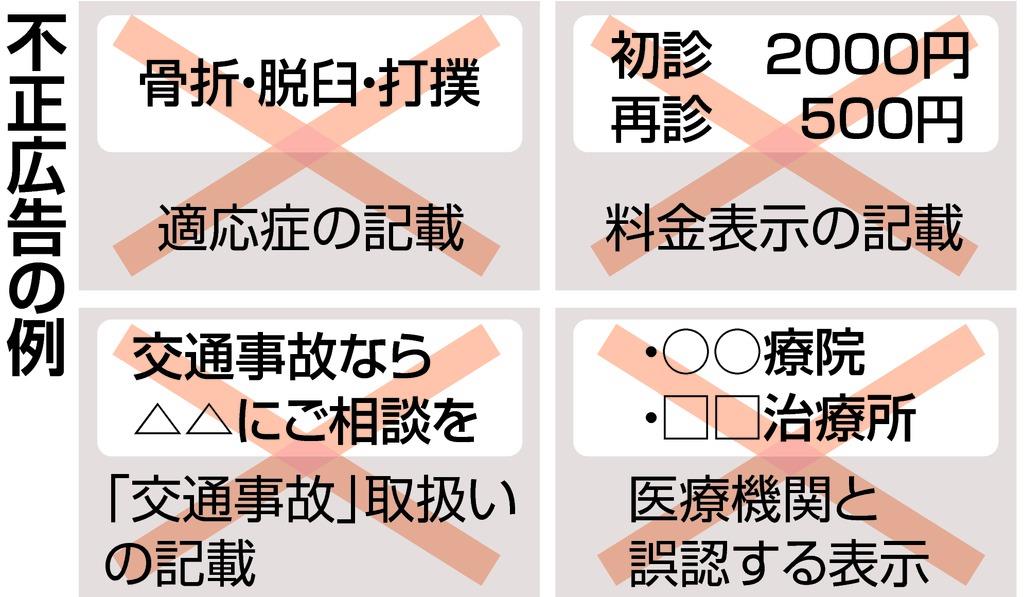

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が広告を出すときには、あはき法第7条に基づき掲載できる情報が限定されています。

誤った内容を載せてしまうと、30万円以下の罰金などの法的リスクが生じる可能性があります。

特に開業後のチラシ・ホームページ・SNS広告には細心の注意が必要です。

📌 広告可能な項目一覧

- 施術者の資格(例:「はり師・きゅう師免許取得」)

- 施術者の氏名・住所

- 業務の種類(例:はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧)

- 施術所の名称・電話番号・所在地

- 施術日・施術時間

- 以下の「厚生労働大臣が指定する事項」もOK(平成11年厚生告示第69号)

厚生告示第69号で認められる内容(一部)

- 小児鍼、やいと、もみりょうじ等の業務内容

- 医療保険療養費支給申請が可能な旨(※医師の同意が必要と明記必須)

- 予約制の有無・休日夜間対応・出張施術の可否

- 駐車場の有無

- 施術所の届出を済ませている旨

法第9条の2第1項前段

施術所を開設した場合、開設後10日以内に所在地や施術者氏名等を都道府県知事に届け出る必要があります。

🚫 NGな広告表現の例

- 肩こり、腰痛に効きます! → 効果効能の断定はNG

- 自律神経を整えます → 医療行為と誤解される表現はNG

- 不妊改善・うつ治療・骨盤矯正 → 医療機関と誤認される恐れあり

- ◯◯専門医が在籍 → 「医師」ではないためNG

「肩こり・腰痛に効く」とか「骨盤矯正」ってよく見かけるけど、本当はアウトなんだね。

今のところ、インターネット上(検索結果やブログ等)は『広告』とはみなされないというグレーゾーンがあります。

チラシ、看板、パンフレット、新聞広告などは厳格に「広告」とみなされ、上記の規定に従う必要があります。

一方でWebサイトやブログ、SNSは「広告表示義務の対象外」とされており、ある程度の表現が可能ですが、景品表示法や医療広告ガイドラインに準拠する必要があります。

誤解を招く表現や、あたかも医療行為を行っているような記述はトラブルの元です。

行政指導や苦情を避けるためにも、根拠のある言葉選びと、あはき師としての専門性を伝える表現を心がけましょう。

🌟業務の停止|免許取消ではない“中間処分”に注意

あはき師としての業務が一時的に制限される処分、それが「業務停止」です。

重大な違反行為があったものの、免許取消(=欠格事由)には至らない場合、厚生労働大臣が業務の停止を命じることができます。

📌 業務停止のポイントまとめ

- 免許の欠格事由に至らない程度の違反行為が対象

- 業務停止期間中も免許は失効しない(=資格は保有したまま)

- しかし、その期間中は一切の施術行為ができません

- 無視して施術を行うと「あはき法違反」に該当します

違反時の罰則

- 業務停止命令中に施術を行った場合 → 30万円以下の罰金

- 無免許で施術を行った場合 → 50万円以下の罰金

「ちょっとバレなきゃ大丈夫でしょ」なんて安易な判断が、のちに高額罰金や信頼喪失につながることも…。

しっかり反省し、指導に従うことが大切です。

あはき師としての信頼を守るためにも、行政からの通知や処分には誠実に対応しましょう。

🌟秘密保持義務(守秘義務)|患者の信頼を守るために

私たち鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師は、施術によって患者さんの身体に直接触れたり、健康状態や生活背景に踏み込む機会が多い職業です。

そのため「守秘義務」は、施術技術と同じくらい重要な職業倫理の柱となります。

📘 あはき法第7条の2に定められた守秘義務

以下のように、あはき師には法律上明確な守秘義務が定められています。

- 施術者は正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない

- 資格を失った後(廃業・引退後)も、この義務は継続する

違反した場合の罰則

- 50万円以下の罰金

- 親告罪(=被害者の告訴がなければ起訴されない)

🔒 守秘義務の実例と注意点

- 患者の病名や治療内容を家族や第三者に勝手に話す → 守秘義務違反

- LINEやSNSなどで患者の情報をうっかり漏らす → デジタル上でも適用

- 知り合いだからといって口頭で話してしまう → 関係性にかかわらずNG

「たった一言のうっかり」が信頼を失い、訴訟や処分につながることも…。患者情報の扱いには最大限の注意を払いましょう。

守秘義務は、患者さんとの信頼関係を築くうえでもっとも大切な基盤のひとつです。

「治療者として信頼できる人」と思ってもらえるよう、心がけたいですね。

🌟国家試験対策|届出日数と罰金額を一気に整理!

あはき法や医療法に関する国家試験対策として、特に覚えておきたいのが「届出の期限」と「違反時の罰金額」です。

法令問題は出題頻度も高く、数字や名称の混同が多いため、表や語呂合わせで効率よく整理していきましょう!

📅 よく出る!届出日数まとめ

届出日数

- あらかじめ: 滞在による業務(旅先での施術)

- そのとき: 出張のみの業務(自宅訪問施術など)

- 5日以内: 免許証の返納(死亡・欠格事由等)

- 10日以内: 施術所の開設届(固定施術所を構えるとき)

- 30日以内: 名簿の訂正・削除申請(住所変更や死亡など)

- 開業・廃業など: 都道府県知事あて

- 免許・名簿関係: 厚生労働大臣あて

国家試験では「5・10・30」や「誰に出すか?」がひっかけ問題になります。語呂合わせで覚えよう!

💰 うっかり違反の代償…罰金額まとめ

罰金金額

- 50万円以下:

- 無免許業務

- 虚偽・不正による免許取得

- 秘密保持義務違反(親告罪)

- 試験委員の秘密保持違反・不正採点

- 30万円以下:

- 脱臼・骨折への施術(医師の同意なし)

- 消毒義務違反

- 都道府県知事の業務指示違反

- 施術所関連の報告拒否・虚偽(両罰規定)

- 広告制限違反(両罰規定)

- 届出遅延・虚偽(出張・滞在)

- 業務停止中の施術

- 20万円以下:

- 名称制限違反(「診療所」「医院」など)

両罰規定とは、個人(施術者)だけでなく、法人(開設者)にも罰則が科されるルールのこと。

試験では「両罰規定かどうか」もひっかけとして頻出ですので注意しましょう。

🎯 試験直前チェック!ポイント暗記法

- 免許・名簿 → 厚生労働大臣

- 開設・出張・滞在 → 都道府県知事

- 数字は「5・10・30」と語呂で暗記!

- 両罰規定かどうかも見逃さない

これらをしっかり押さえておけば、国家試験の法令問題もバッチリです!

🌟過去問で実践チェック!法令問題に強くなる

ここでは、あはき法・医療法に関連する国家試験の過去問を通じて、試験によく出るポイントを実践的に確認していきましょう。

📘過去問①:施術所開設の届出

【第27回 はり師 国家試験】

施術所を開設した場合の届出に関する記述で、正しいのはどれか。

- A. 開設後5日以内に届出が必要である。

- B. 厚生労働大臣に届け出る。

- C. 開設後10日以内に都道府県知事に届け出る。

- D. 開設の届出は義務ではない。

【正解】C

施術所の届出は「開設後10日以内」「都道府県知事あて」です!5日や厚労大臣というひっかけに注意しましょう。

📘過去問②:名称の使用制限

【第29回 あマ指 国家試験】

次のうち、医療法により使用が制限されている施術所の名称はどれか。

- A. ○○鍼灸院

- B. ○○接骨院

- C. ○○診療所

- D. ○○マッサージ室

【正解】C

「診療所」「医院」「病院」など医療機関と紛らわしい名称はNG!

違反すると医療法違反で20万円以下の罰金です。

📘過去問③:広告の制限

【第28回 はり師 国家試験】

広告に掲載してもよい事項として、正しいのはどれか。

- A. 肩こりに効くことを強調する文章

- B. 医療保険を利用できる旨(同意書の必要性明記なし)

- C. 出張施術を実施していること

- D. 骨盤矯正専門の記載

【正解】C

広告で認められているのは「出張施術の有無」「施術日・時間」「電話番号」「保険取扱い(医師の同意が必要な旨記載)」などです。

効能や症状の記載はNG!

このように、法令関連の出題は知識だけでなく「選択肢の読み分け力」も必要です。

間違えやすいワードにマーカーを引きながら、何度も解き直して定着を目指しましょう!

この記事では、あはき法・医療法を中心とした法令の基本から、国家試験対策、さらに開業にも役立つ具体的な届出・広告制限・罰則までを網羅的にまとめました。

国家試験の合格だけでなく、将来自分の施術所を持つ時、あるいは雇われて働く時にも、法律知識は必ず必要になります。

正しい知識があることで、「知らなかった」では済まされないトラブルや違反を未然に防ぐことができます。

そして、これらの知識はすべて患者さんの安心と信頼につながります。

ぜひ、『はじめての鍼灸マッサージ治療院 開業ベーシックマニュアル』などの専門書を活用しながら、必要な情報を一つひとつ整理していきましょう。