こんにちは。

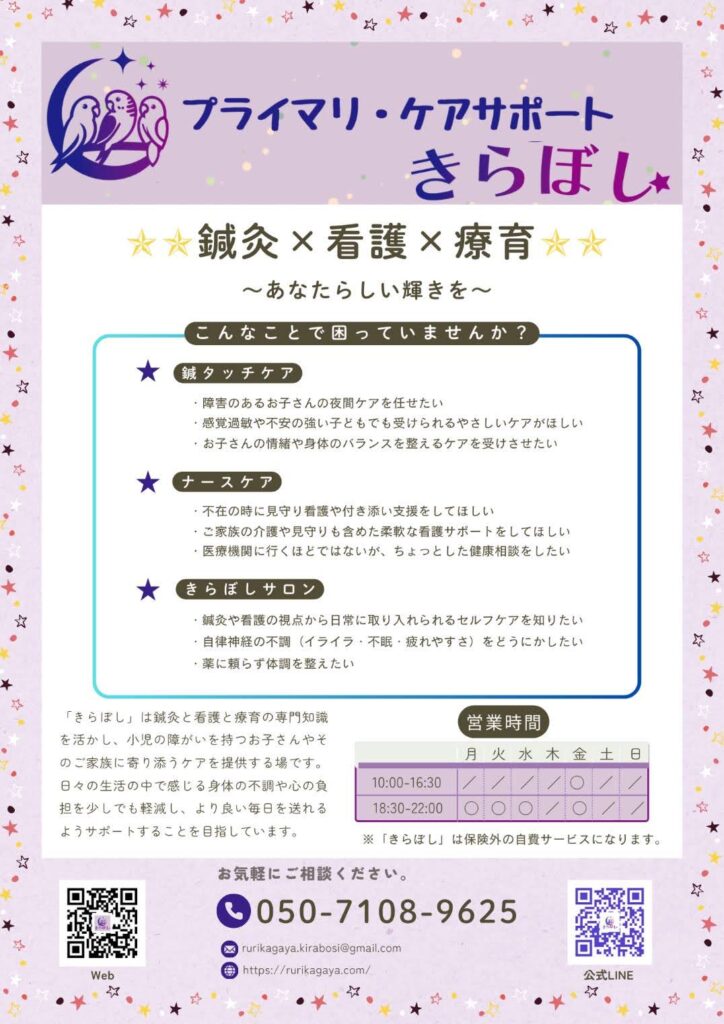

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

🌟開業と集客、両輪の学びが必要です

鍼灸院を開業する際、施術の技術や国家資格の知識だけでなく、「経営」と「集客」のスキルが必要です。

経営がうまくても患者さんが来なければ持続できませんし、集客ができても経営の見通しが甘ければ継続が難しくなります。

開業=施術所を持つこと、と思われがちですが、実際はサービス業としての視点、地域貢献の視点も重要です。

特に近年は、SNSやインターネットを活用した集客が主流になってきました。

かつて主流だったチラシや新聞折込も有効ではありますが、若年層や子育て世代への訴求にはSNS(Instagram、X、LINE公式など)の活用が欠かせません。

無料で始められるメリットがある一方で、継続的な更新や、見てもらえるための工夫が求められます。

また、医療保険を活用する訪問鍼灸を考えている場合は、営業活動も必要不可欠です。

ケアマネジャーや地域の医師、訪問看護ステーションとの関係性構築をしっかり行うことが、安定した紹介・利用者の確保につながります。

さらに、地域密着型を目指すのであれば、地域のイベントやボランティア活動、健康講座の開催などを通じて、顔と名前を知ってもらう努力が求められます。

これはすぐに結果が出るものではありませんが、地域の信頼は長期的な安定経営に直結します。

私、Kagayaは現在、障がい児を専門とする鍼灸院の開業を目指しています。

発達支援や医療的ケア児への理解、感覚統合や療育的アプローチも含めた鍼灸施術を提供し、安心して通える場をつくることが目標です。

障がい児支援の分野では、放課後等デイサービスの施設が増加しており、ニーズの高さを実感しています。

また、障がい児専門の訪問看護は都市部でさえ数が少なく、訪問看護に対応する鍼灸師はさらに希少です。

このように、競合は少ない一方で需要は確実に存在しており、開業の可能性は広がっています。

ただし、放課後等デイサービスや訪問看護などの公的サービスは、自己負担が少ないのが特徴です。

自費サービスで勝負するには、それを上回る付加価値や「選びたい」と思ってもらえる独自性が必要です。

ここが最大の課題でもあり、やりがいのある部分でもあります。

だからこそ、集客に関しても「ただ患者を集める」のではなく、「来てほしい人に届くような設計」が必要です。

Kagayaのように障がい児専門という特化型スタイルでは、広く浅く集めるのではなく、ターゲット層に強く刺さる発信とつながりを大切にしていくことが開業成功の鍵となります。

🌟広告の制限について

鍼灸院を開業する際には「どのように知ってもらうか=広告戦略」も大きな課題です。

しかし、私たち鍼灸師は、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)という法律のもとで活動しており、広告内容には厳しい制限があります。

一般的なサービス業や整体などの民間療法と違い、「医業類似行為」として位置づけられる鍼灸は、根拠のない効能効果の記載や誤認を招く表現が法律違反となります。

つまり、「○○に効く」「○○が改善された」といった言葉は、どれだけ臨床実感があっても広告には書けません。

では、何なら書けるのか? あはき法では下記の事項に限定されています。

- 施術者である旨・氏名・住所

- 免許に関する業務の種類

- 施術所の名称、電話番号、所在地

- 施術日・施術時間

- その他厚生労働省大臣が指定する事項

この「その他の事項」には、以下のような内容が含まれます。

- 小児はりの実施

- 医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要であることも明記)

- 予約制による施術

- 休日・夜間施術の実施

- 出張施術の可否

- 駐車設備の有無

このように、施術者の経歴・施術法・実績・患者の声など、つい伝えたくなる情報は、広告としては記載できません。

仮に「○○法で○○が治る」と書いた場合、医療法違反や景表法違反となる可能性があります。

Kagayaもチラシを作成してみましたが、想像以上に「書いてはいけないこと」が多く、正直なところセンスの問題以前に法律とのせめぎ合いだと感じました。

見栄えは二の次、法令遵守が最優先です。

振り返ってみると、訪問看護やクリニックの広告に「こんな治療をしてこんな効果が出ました」と記載されていないのも納得です。

医療系の分野では、経験や効果を語らずとも信頼される仕組みをどう作るかが問われます。

そのため、鍼灸院では広告ではなく「広報」や「情報提供」という形で、SNSやホームページ上で人柄や雰囲気を伝えていくことが必要になってきます。

広告ではなく、関係性構築が鍵なのです。

🌟インターネットの活用

前章で述べた通り、鍼灸師の広告には法律による制限が多く、「効果がある」「症例の紹介」「技術や経験のアピール」などができません。

そのため、広告というよりも『情報発信』や『広報活動』として、インターネットの活用がますます重要になってきています。

具体的には、ホームページやブログ、SNS(Instagram、X、LINE公式など)を通じて、施術者の人柄や院の雰囲気、対応している対象、営業時間、料金体系などをしっかり伝えていくことが信頼につながります。

インターネットからの集客には主に2つのルートがあります。

一つはチラシや口頭紹介からホームページに誘導する『外部動線型』、もう一つはGoogleなどで検索されることで訪問される『検索流入型(SEO)』です。

後者の方が中長期的な集客の要となるため、ブログや記事を定期的に投稿し、専門性や地域名などのキーワードを意識した構成が欠かせません。

ただし、どれだけ良い記事を書いても、上位表示されなければ閲覧されません。

Google広告やInstagramのプロモーション機能など、広告費をかけることで一時的に目立たせる方法もありますが、予算とターゲット層を見極めて行う必要があります。

Kagayaのように障がい児専門というニッチな分野では、広告費をかけなくても病院や訪問看護ステーションなどの医療機関とつながることで、紹介ルートを確保することが可能です。

とはいえ、「どんな人が、どんな想いで活動しているか」を事前に知ってもらうために、ホームページやブログは必須といえます。

🌟ホームページ作り

インターネットを活用する以上、やはり中心となるのは「ホームページ」です。

SNSも大切ですが、流れていく情報ではなく、しっかりと蓄積される「名刺がわりの場所」としてホームページの存在は欠かせません。

「ネット上に存在していない=この世に存在していない」という言葉があるほど、現代ではネット上での情報開示が重要です。

どんな人がやっているのか、どんな想いでやっているのか、そしてどんな場所でどんなケアが受けられるのか。

見えることで、来院前の不安がぐっと減ります。

Kagaya自身も、最初は「SNSで十分では?」と思っていた時期がありましたが、実際にはSNSだけでは情報が流れてしまい、見たい人が見たいときにたどり着けないという課題がありました。

そこで現在は、ブログと連携したホームページの必要性を強く感じています。

現在は療育鍼灸院 きらぼし(仮)という仮設ページをBloggerで立ち上げていますが、デザイン面・操作性・SEO対策などに課題があり、今後はWordPressへの移行を計画中です。特にAFFINGERなどのテーマを活用すれば、スマホ対応やアフィリエイト対応もスムーズになります。

ホームページを持つというのは、単なる情報発信の場ではなく、「あなたにお願いしたい」と思ってもらうための信頼形成ツールです。

シンプルでも温かみのあるデザインと、Kagayaの想いや専門性が伝わる内容にしていきたいと思います。

ちなみに、デザインに自信がない方や時間がない方は、外注を検討するのも一つの方法です。

以下におすすめのツールやサービスを紹介しておきます。

ConoHa WINGは国内最速クラスのレンタルサーバー。WordPressの簡単セットアップ機能つき。

▶ ConoHa WINGの詳細を見る

🌟ケアマネ営業は必要か?

鍼灸院の経営について「まずはケアマネジャーに営業しよう」とアドバイスするコンサルタントは少なくありません。

確かに、医療保険を使った訪問鍼灸を行う場合、介護サービスのケアプランを管理しているケアマネとのつながりは無視できない存在です。

ですが、現場の実情は少し違います。

Kagayaの経験上、よほど関係性の深いケアマネでなければ、積極的に鍼灸を紹介してくれることは少ないです。

なぜなら、「鍼灸」という選択肢自体が、利用者さんにとってもケアマネにとっても身近ではないからです。

たとえば、訪問マッサージであれば「痛みや拘縮の緩和」といった明確な目的で導入しやすく、保険適応のサービスとしても浸透しています。

しかし鍼灸となると、「刺すのが怖い」「効果が分からない」「同意書をもらうのが面倒」といった心理的なハードルが存在します。

そして一番大きな前提は、「利用者さん本人が鍼灸を望んでいるかどうか」です。

ケアマネはあくまでも中立的な立場で、利用者の希望を尊重します。

つまり、鍼灸のニーズがなければ、いくら営業しても案件は発生しません。

このような背景を踏まえると、やみくもにケアマネに営業をかけるのは非効率です。

むしろ、医療機関や訪問看護ステーションなど、疾患や状態像をよく理解した医療職からの紹介のほうがスムーズに進むことが多いと感じています。

もちろん、すでに関係性があるケアマネや、鍼灸への理解がある人であれば話は別です。

定期的な情報交換や勉強会の開催などを通じて、鍼灸の有効性や対応可能な症状を知ってもらうことで、信頼関係を築いていくことはできます。

とはいえ、「とにかくケアマネ営業を頑張ろう」とするよりも、自分の専門性を活かせる医療現場と連携したほうが、訪問鍼灸としての実績や継続率も高くなるはずです。

Kagayaはそうした観点から、病院や小児系訪問看護との連携強化を軸に動いています。

🌟口コミと地域活動の重要性

今やネット検索やSNSで何でも調べられる時代ですが、医療・鍼灸のように「身体を預けるサービス」に関しては、やはり直接的な口コミの影響力が非常に強いと感じます。

特に地域密着型の鍼灸院の場合、「あそこの先生がいいらしいよ」「○○さんが通ってるって言ってたよ」といった身近な評判が、新規の来院につながることが多いです。

一方、インターネット上の口コミサイトは、信ぴょう性や匿名性の問題、業者による評価操作などが話題になることもあります。

だからこそ「信頼できる人からのリアルな口コミ」の価値は、今後ますます高まっていくでしょう。

実際に「ネットにあえて情報を載せていない」鍼灸院も存在します。

その理由の一つが「一見さん」や「冷やかし客」への対応コストの高さ。

完全予約制や紹介制にすることで、必要な人にしっかり届けたいという考え方も理解できます。

Kagayaが目指している障がい児専門の訪問鍼灸では、広く浅い拡散よりも、深く狭い信頼の方が大切だと感じています。

口コミとは、人と人との信頼関係の延長にあるものです。

施術の満足度だけでなく、対応や信念、誠実さが口コミを生みます。

また、自治体が主催する健康講座や子育て支援イベント、地域サロンなどでの講師活動・体験ブース出展などは、自然な形での認知・口コミ形成に役立ちます。

Kagaya自身も、地域の福祉施設や子育て支援団体と連携し、顔と名前を覚えてもらえるような関わりを重視しています。

広告を打つよりも、信頼の積み重ねが「本当に来てほしい患者さん」に届く。

この考え方が、これからの鍼灸院経営のひとつのカギになると信じています。

🌟まとめ

鍼灸院や整骨院は、開業しても3年以上継続できる割合が決して高くないと言われています。

その理由のひとつは、「集客の壁」にぶつかること。

施術技術があっても、来てもらわなければ継続は不可能です。

だからこそ、継続的な仕組み作りと発信が不可欠です。

Kagayaは、障がい児を専門にした訪問鍼灸というニッチな分野での開業を目指しています。

対象を絞る分リスクもありますが、その分“深く刺さるニーズ”に応えることができます。

「多少お金がかかっても、うちの子に合った人に診てもらいたい」——そう思っていただけるような、誠実で丁寧なケアを届けていきたいと思っています。

完全予約制にし、リピーター中心の運営スタイルを取れば、「一見さん」や「冷やかし」への対応リスクも減らすことができます。

信頼が信頼を呼び、紹介や口コミが広がることで、結果的に新規の方も増えていきます。

そのためには、最初の不安や疑問を取り除く「ホームページ」や「ブログ」の存在が重要です。

人柄や雰囲気、考え方をあらかじめ知ってもらえることで、「この人なら安心してお願いできそう」と思ってもらえるようになります。

開業には不安もありますが、しっかりとした準備と戦略があれば、信頼される鍼灸院を育てていくことは可能です。

小さな実績の積み重ねが、やがて大きな信頼と地域でのポジションを築く力になります。

Kagayaの挑戦はまだ始まったばかりですが、必要としているご家族や子どもたちのために、一歩ずつ進んでいきたいと思います。

📩 ご相談・お問い合わせはこちら