こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

今回は、鍼灸学生・看護学生にとって“避けて通れない壁”とも言える「脳神経」について、覚え方のコツとあわせてまとめていきます。

実はこの「脳神経」、国家試験に毎年のように出る重要な範囲にもかかわらず、多くの学生が苦戦するポイントです。

今回は、Kagaya自身が国家試験前に「これは覚え直さなきゃマズい…!」と感じた脳神経について、学生目線でわかりやすくまとめました。

実を言うと、Kagayaもいまだに全ての番号と機能が瞬時に出てこないことがあります💦

でも、覚えるべきポイントさえ押さえておけば、試験対策も臨床もこわくありません!

脳神経は、末梢神経系の一部であり、もう一方の「脊髄神経」とセットで学ぶ必要があります。

覚える量が多い分、語呂合わせやイラストを活用して、楽しみながらインプットしていきましょう。

そもそも、臨床で出会う患者さんの中でも、脳・神経系に障害があるケースは非常に多いです。

CTやMRIが普及していなかった時代、医師たちは「この神経がやられているから、きっとこの場所に病変がある」と、神経症状だけを頼りに診断していたそうです。

※ポイント:中枢神経は「脳」と「脊髄」のみ。脳神経は“末梢神経”です。

「~神経」と名前がつくものは基本的に末梢神経と覚えておくと混乱しません。

🌟脳神経とは?

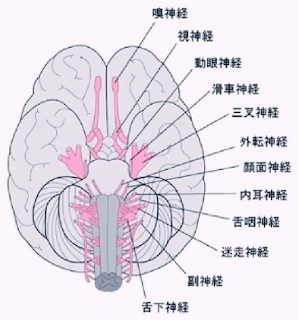

「脳神経」は、その名の通り脳から直接出ている末梢神経のことです。

全部で12対あり、頭や顔、首の感覚や運動をつかさどっています。

たとえば、目の動き、表情、味覚、聴覚、嚥下、発声など…

私たちが日常生活で当たり前にしている動作の多くが、脳神経によって支えられています。

脳神経のポイント

- 脳神経は12対(左右)あり、番号順に並んでいる

- 主に頭頸部の筋肉や感覚器(目・鼻・耳・舌など)に関与

- 脳幹や脳底から出て、頭蓋底の「孔」を通って体に分布

- 脳神経麻痺の所見から、病変部位を推測できる(臨床上とても重要)

実際に私も臨床の現場で、脳神経の働きを知っていたからこそ対応できた症例に何度も出会いました。

たとえば「顔が動かない」「声が出しにくい」「物が二重に見える」といった症状があるとき、どの脳神経が障害されているかを把握することで、対応のスピードも違ってきます。

🌟脳神経の機能と障害による症状

ここでは脳神経をひとつずつ、「どんな働きがあるのか」と「障害されるとどうなるのか」をセットで確認していきます。

国家試験でもよく出る項目なので、Kagayaも語呂だけでなく“症状とセットで”覚えるようにしました。

一緒にひとつずつ復習していきましょう✨

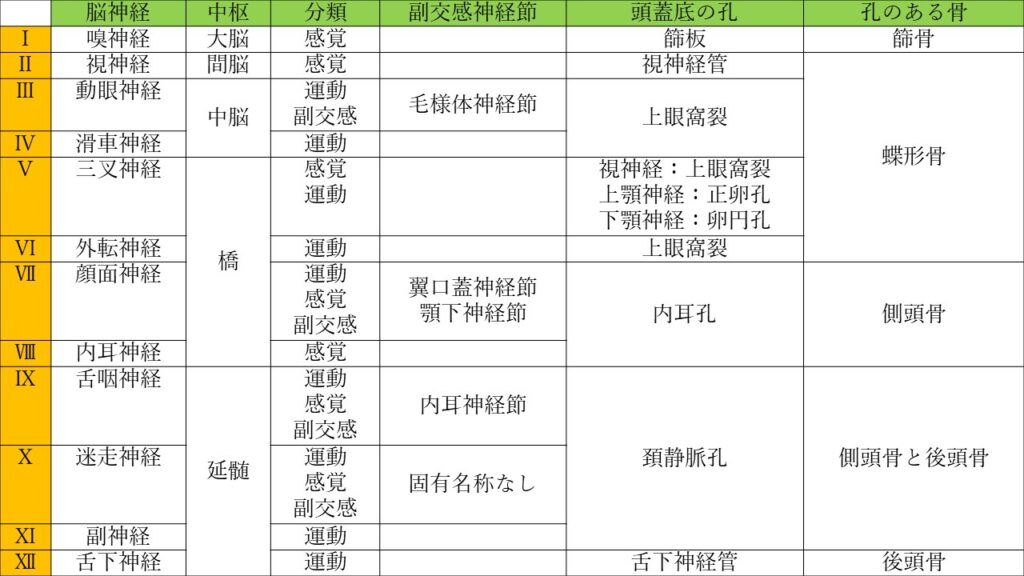

Ⅰ. 嗅神経(I)

部位:大脳

分類:感覚神経(嗅覚)

においの情報を伝える神経です。鼻の奥にある嗅粘膜→篩板→嗅球というルートで、においを脳に届けます。

- 嗅神経がやられると、においがわからなくなる

- ただの鼻づまりではないので注意

- 交通事故で前頭部を打った場合などに嗅神経が断裂することがある

Ⅱ. 視神経(II)

部位:間脳

分類:感覚神経(視覚)

目で見た光の情報を、網膜→視神経→視覚野(後頭葉)へ伝える神経です。

- 視力低下や視野欠損(例:半盲)

- 視神経萎縮は慢性的な眼疾患の兆候にも

Ⅲ. 動眼神経(III)

部位:中脳

分類:運動+副交感神経

眼を動かす筋肉や、瞳孔を縮めたりピントを合わせたりする筋肉に命令を出します。

- 複視(二重に見える)

- 眼瞼下垂(まぶたが開かない)

- 散瞳・対光反射消失・ピントが合わない

Ⅳ. 滑車神経(IV)

部位:中脳

分類:運動神経

眼の「上斜筋」を支配する神経です。目を下内側に動かすときに使われます。

- 内下方を見るときに複視が起こる

- 階段を下りるのがつらくなる(視線がブレる)

Ⅴ. 三叉神経(V)

部位:橋

分類:感覚神経+運動神経

顔の感覚と、咀嚼(かむ動作)に関わる神経です。眼神経・上顎神経・下顎神経の3本に分かれています。

- 顔面の感覚が鈍くなる(片側麻痺など)

- ものをかめない(咀嚼障害)

- 三叉神経痛(発作的な顔の痛み)が有名

Ⅵ. 外転神経(VI)

部位:橋

分類:運動神経

眼球を「外側」に動かす外側直筋を動かす神経です。

- 目が内側に寄ってしまう(内斜視)

- 複視(特に遠くを見るとき)

Ⅶ. 顔面神経(VII)

部位:橋〜延髄の境目

分類:運動+感覚+副交感神経

顔の表情筋、涙や唾液の分泌、舌の前2/3の味覚など、多くの働きを持つ神経です。

- 顔の表情がつくれない(片側顔面神経麻痺)

- 味覚障害(舌の前方)

- 涙や唾液が出にくくなる

Ⅷ. 内耳神経(VIII)

部位:橋〜延髄の境目

分類:感覚神経(聴覚+平衡感覚)

蝸牛神経(聴覚)と、前庭神経(平衡感覚)に分かれています。

- 耳が聞こえづらい(難聴・耳鳴り)

- ふらつきやめまい(平衡失調)

Ⅸ. 舌咽神経(IX)

部位:延髄

分類:運動+感覚+副交感神経

舌の後ろ1/3の味覚や嚥下(飲み込み)に関与し、耳下腺の唾液分泌も担います。

- 飲み込みづらくなる(嚥下障害)

- 舌の奥の味がわかりにくい

- 唾液が出にくい(耳下腺)

Ⅹ. 迷走神経(X)

部位:延髄

分類:運動+感覚+副交感神経

唯一、胸腹部まで走る脳神経です。喉頭筋(声帯)、内臓の副交感支配など、全身に関与しています。

- 嚥下障害、発声困難(声がかすれる)

- 消化管の運動低下(便秘・食欲不振)

- 副交感神経失調による全身倦怠感も

Ⅺ. 副神経(XI)

部位:延髄

分類:運動神経

僧帽筋・胸鎖乳突筋を支配し、首を回したり肩を上げたりする動作に関与します。

- 肩が上がらない(肩の下垂)

- 首を回しにくい(回旋障害)

Ⅻ. 舌下神経(XII)

部位:延髄

分類:運動神経

舌の筋肉を動かす神経です。言葉を話す・食べ物を飲み込むときに大活躍!

- 構音障害(ろれつが回らない)

- 舌がうまく動かない

💡眼球運動に関わるのは「動眼・滑車・外転神経」の3つ!

💡喉や嚥下に関わるのは「舌咽神経・迷走神経」のペア!

🌟脳神経の覚えかた

日本人といえば…やっぱり語呂合わせ💞

Kagayaも学生時代、これでなんとか脳神経12対を覚えきりました!

臨床で役立つように、番号・部位・機能・分類まで一気に覚えられる語呂をご紹介します。

脳神経12対の語呂合わせ

「嗅いで見る、動く車の三つの外、顔聴く舌の迷う副舌下」

番号と対応する神経は以下の通りです。

- 嗅神経(I)

- 視神経(II)

- 動眼神経(III)

- 滑車神経(IV)

- 三叉神経(V)

- 外転神経(VI)

- 顔面神経(VII)

- 内耳神経(VIII)

- 舌咽神経(IX)

- 迷走神経(X)

- 副神経(XI)

- 舌下神経(XII)

神経が出ている場所の語呂

「大間の中で橋渡し、延々と」

- I:大脳

- II:間脳

- III・IV:中脳

- V~VIII:橋

- IX~XII:延髄

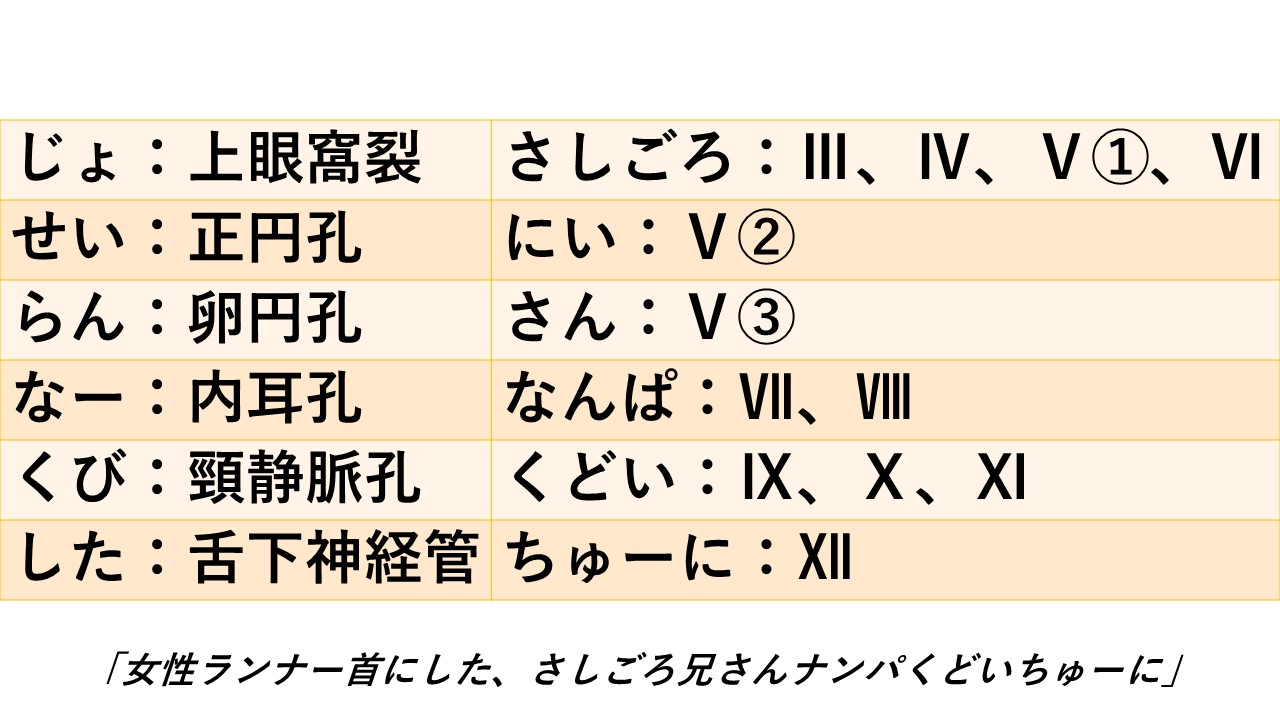

神経が通る「孔」も覚えよう

これも国試・解剖学で頻出。イメージでつかむのがコツです!

感覚性の脳神経(7つ)

語呂:「①・②は感覚、ご納得」

▶ 感覚のみ:I(嗅)・II(視)・VIII(内耳)

▶ 混合神経で感覚含む:V・VII・IX・X

運動性の脳神経(9つ)

語呂:「シロー、胃に良い運動、ご納得さん」

▶ 運動のみ:III・IV・VI・XI・XII

▶ 混合神経で運動含む:V・VII・IX・X

感覚+運動の混合神経(4つ)

語呂:「混交、ご納得」(←「五・七・九・十」)

▶ V(三叉)、VII(顔面)、IX(舌咽)、X(迷走)

副交感神経を含む脳神経(4つ)

語呂:「港区で服交換」

▶ III(動眼)、VII(顔面)、IX(舌咽)、X(迷走)

※脳神経の中に「副交感神経のみ」の神経は存在せず、

かならず運動or感覚とのセットになります。

※脳神経には「交感神経」は含まれません。

ここまで覚えれば、脳神経の基本はバッチリです!次は過去問でアウトプットして定着させましょう✨

🌟ワンポイント

脳神経は全部で12対。

その「名前」「出ている場所」「どんな働きをするか」「障害されるとどうなるか」を、セットで覚えるのがコツです。

覚える量が多くて大変に思えるかもしれませんが、語呂合わせ+図解+症状とリンクさせることで、Kagaya自身もスッと理解できるようになりました。

臨床現場でも「顔の片側が動かない」「飲み込みにくい」「目が動かしづらい」など、脳神経からくる症状を見逃さないために、学びがそのまま実践に直結します。

まずはこの記事を何度も見返して、語呂とセットでイメージを定着させてくださいね✨

🌟おすすめ脳神経対策グッズ

覚えることが多すぎる脳神経。だからこそ「視覚・聴覚・反復」を組み合わせた学習がカギです。

- 🧠 人体解剖模型(頭部・神経):机の上に置いてイメージ定着に

- 📘 国試対策イラストノート:感覚・運動の流れがひと目でわかる

- 🎧 語呂合わせオーディオ教材:通学中の耳学習に