こんにちは。プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

今回は鍼灸学生さん向けに、中枢神経の解剖生理についてまとめたノートをご紹介します。

実際にKagayaが勉強していた頃、特に苦戦したのが「脳の構造とその働き」。

でも、脳や脊髄などの中枢神経は、鍼灸の臨床でもとても重要なポイントです。なぜなら、中枢の異常は、末梢の不調にも直結するからです。

こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

今回は中枢神経、とくに“脳”について、鍼灸学生さん向けにまとめてみました。

脳や脊髄などの中枢神経は、身体のすべての働きをコントロールする「司令塔」のような存在です。

ここが傷つくと、内臓も、手足も、呼吸も、すべての機能が一気に乱れてしまいます。

しかも、脳細胞は一度死ぬと、基本的には再生されません。

だからこそ、頭への衝撃は要注意。

あんまり頭をぶつけるのは❌です!

お星様が見えちゃう…なんて時は、神経がびっくりしている証拠かもしれません。

人が生きるうえで一番大切なのは「心臓」ですが、その次に大事なのが脳。

今回はそんな超重要な「中枢神経」について、イラストと語呂合わせも交えて、楽しく・覚えやすくまとめてみました。

🌟中枢神経とは?

中枢神経とは、脳と脊髄のことで、私たちの身体のすべてをコントロールする「司令塔」です。

たとえば、歩く・話す・食べる・考える・涙を流す…などなど、私たちが生きて活動できているのは、この中枢神経が正しく働いてくれているおかげなのです。

この中枢神経は、とてもデリケートな組織のため、3層の「髄膜(ずいまく)」でしっかりと保護されています。

脳と脊髄を守る3つの膜

- 硬膜:一番外側。頭蓋骨の内側に密着(硬膜下出血の舞台)

- クモ膜:中間層。軟膜との間には「くも膜下腔」があり、脳脊髄液が流れる(クモ膜下出血の部位)

- 軟膜:一番内側。脳にぴったり張り付いている半透明の薄い膜

この保護システムがあるからこそ、脳と脊髄は外部からの衝撃にもある程度耐えられるようになっています。

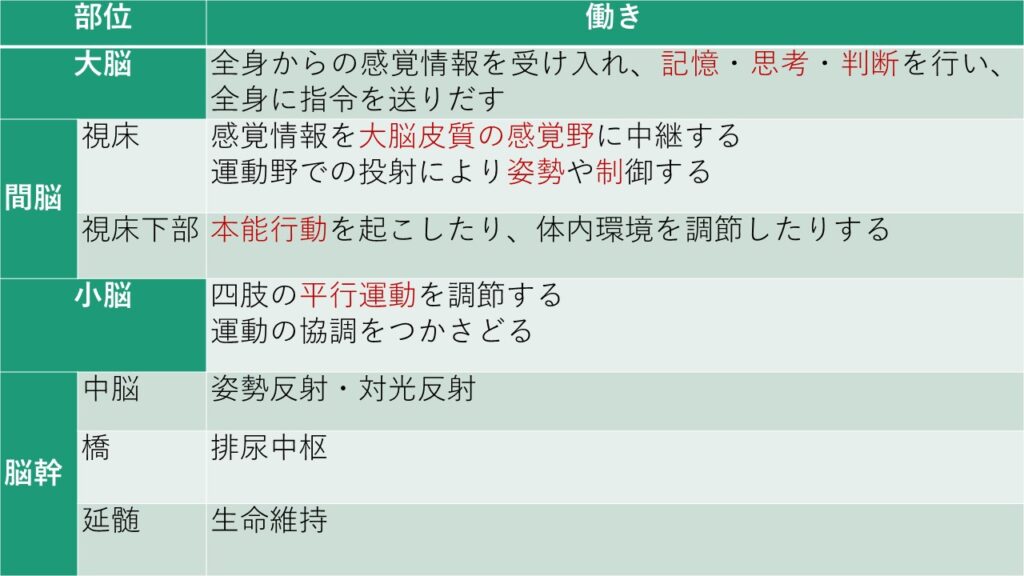

そして、脳と脊髄は、それぞれ以下のように分類されます。

- 脳:大脳・脳幹(間脳・中脳・橋・延髄)・小脳

- 脊髄:頚髄・胸髄・腰髄・仙髄・尾髄(上から下へ順番に)

東洋医学では、脳は「髄海(ずいかい)」=骨髄の集まる海ともいわれ、「腎」と深い関係があります。

つまり、「中枢神経の健康を保つ」というのは、脳を守るだけでなく、生命力=精の源を守ることにもつながるのです。

🌟大脳の構造と機能

大脳は、脳全体の中でもっとも大きな部分で、思考・感情・運動・感覚・言語・記憶など、あらゆる高次機能を担っています。

左右に1つずつある「大脳半球」からなり、表面には複雑なシワ(脳回と溝)が広がっていて、それぞれの領域ごとに役割が異なります。

大脳の基本構造

- 大脳皮質:神経細胞が集まる“灰白質”。情報処理を行う中心。

- 大脳髄質:神経線維(白質)の束で、脳内の各部をつなぐ通信経路。

- 大脳基底核:運動の調整や習慣形成を担う深部の神経核。

表面の皮質(灰白質)と、内側の白質のバランスが大脳の「情報処理力」を支えているんですね。

大脳半球を分ける主な“溝”と“葉”

- 大脳縦裂:左右の大脳半球を分ける中央の深い溝

- 中心溝:前頭葉と頭頂葉の境目

- 外側溝:側頭葉を分ける溝(シルビウス裂)

- 頭頂後頭溝:頭頂葉と後頭葉を分けるライン

この3つの溝によって、大脳半球は前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉の4つの葉に分けられます。

- 前頭葉:運動・思考・意欲(ブローカ野:言語の発話)

- 頭頂葉:触覚・圧覚・味覚などの感覚認知

- 側頭葉:聴覚・記憶・嗅覚(ウェルニッケ野:言語理解)

- 後頭葉:視覚情報の分析と認識

Kagayaはこの辺り、学生の頃「どれがどこにあるかチンプンカンプン…」でしたが、五感と対応させると覚えやすかったです。

覚え方のコツ

- 前頭葉:「前で話す・動く」→運動+言語の発話(ブローカ)

- 頭頂葉:「頭のてっぺん=五感」→触覚・味覚・空間認知

- 側頭葉:「耳がついてる横」→聴覚・記憶・嗅覚(ウェルニッケ)

- 後頭葉:「見えてるものを後ろで処理」→視覚

こうやって、「身体のどこに何があるか」と結びつけると、機能のイメージがグッと頭に入ってきやすくなりますよ✨

大脳皮質の働きとエリアの分担

大脳皮質は、大脳のいちばん外側にある「灰白質」で、神経細胞の集まりです。

ここはまさに、人間らしい活動=運動・感覚・思考・言語を担うメインステージ。

しかも、各領域ごとに“役割”が決まっています。

大脳皮質の主な領域と働き

- 運動野:前頭葉の中心前回にあり、身体の動きを司令

- 体性感覚野:頭頂葉の中心後回にあり、触覚・温痛覚などを感じ取る

- 味覚野:頭頂葉に存在(食べた味が「おいしい」とわかる場所)

- 聴覚野・嗅覚野:側頭葉にあり、耳や鼻からの情報を処理

- 視覚野:後頭葉にあり、目から入る映像を認識・分析

- 連合野:感覚情報や運動の指令をまとめる“調整係”

- 言語中枢:左半球に多く存在し、言語の理解や発話を担う(ブローカ・ウェルニッケ)

左右の大脳は「大脳縦裂」という深い溝で分かれていて、右脳と左脳で機能が少しずつ違います。

特に言語中枢は左半球にある人が多く、これを「左脳優位」といいます。

🧠覚え方のコツ

位置と感覚”で覚える!

- 中心溝を挟んで、前が運動(前頭葉)・後ろが感覚(頭頂葉)と覚える!

- 味覚:てっぺん=頭頂葉にある(味の情報が脳の頂上まで届いた感じ)

- 耳・鼻:横の顔パーツ=側頭葉(耳鼻科=側頭葉)

- 目:顔の前にあるけど、処理は後頭葉(「見たものは脳の奥で判断」)

- ブローカ野:話す力。障害されると「言いたいけど言えない=ブロックされる」

- ウェルニッケ野:理解する力。障害されると「話すけど内容が意味不明」

- 言語中枢は左半球に多いので、左脳=“言葉の脳”と覚えると◎

Kagayaもこの辺、試験前に「耳は横!目は前だけど後ろで処理!」とブツブツ唱えて覚えてました(笑)

仕組みがわかってくると、患者さんの「見えにくい・聞こえにくい・しゃべれない」が、どこの異常なのかイメージしやすくなりますよ。

🌟大脳辺縁系|感情・記憶・本能にかかわる脳の“感情中枢”

大脳辺縁系は、感情・記憶・本能的な行動に深くかかわる、いわば“心を動かす中枢”です。

Kagayaが学生の頃、「記憶がうまくできない…!」「やる気が出ない…」というときに、まさに関係していたのがこの辺縁系だったんだと後から知りました。

大脳辺縁系の構成と役割

- 海馬:短期記憶を一時的に保管し、必要なものを長期記憶へと変換

- 偏桃体(扁桃体):怒り・恐怖・不安などの本能的な情動を司る

- 帯状回:痛みに対する情動反応、共感、予測などの“社会的感情”を担当

- 嗅球:においを処理する。においの記憶が強く残るのはここが理由!

これらの働きは視床下部と連携しており、情動や本能的行動を内臓やホルモンの動きとつなげています。

大脳辺縁系の主な機能

- 記憶の形成:海馬が“覚える”仕組みを支える

- 情動の発現:偏桃体が“感じる”力(特に恐怖・怒り・不安)を引き出す

- 動機づけ:「やろう!」という行動へのスイッチ

- 本能行動の調節:食欲・性欲・睡眠など、生命維持にかかわる衝動を制御

- 自律神経との連動:視床下部と協調し、心拍・体温・消化なども調整

つまり、大脳辺縁系は“感情→行動→身体”という流れのスタート地点。

たとえば、「ストレスで胃が痛い」「怒ったら頭がカッとする」というのは、辺縁系と自律神経の連携が関係しているんですね。

東洋医学でも「肝は怒を司る」「腎は恐を司る」など、五志の感情と臓腑の関係が説かれており、辺縁系の働きと通じる部分があります。

Kagayaの施術でも、「海馬が疲れてそうだなぁ…」「この人、偏桃体が過敏になってるのかも」と感じること、結構あります。

それだけ、感情と体のバランスって深くつながっているんです。

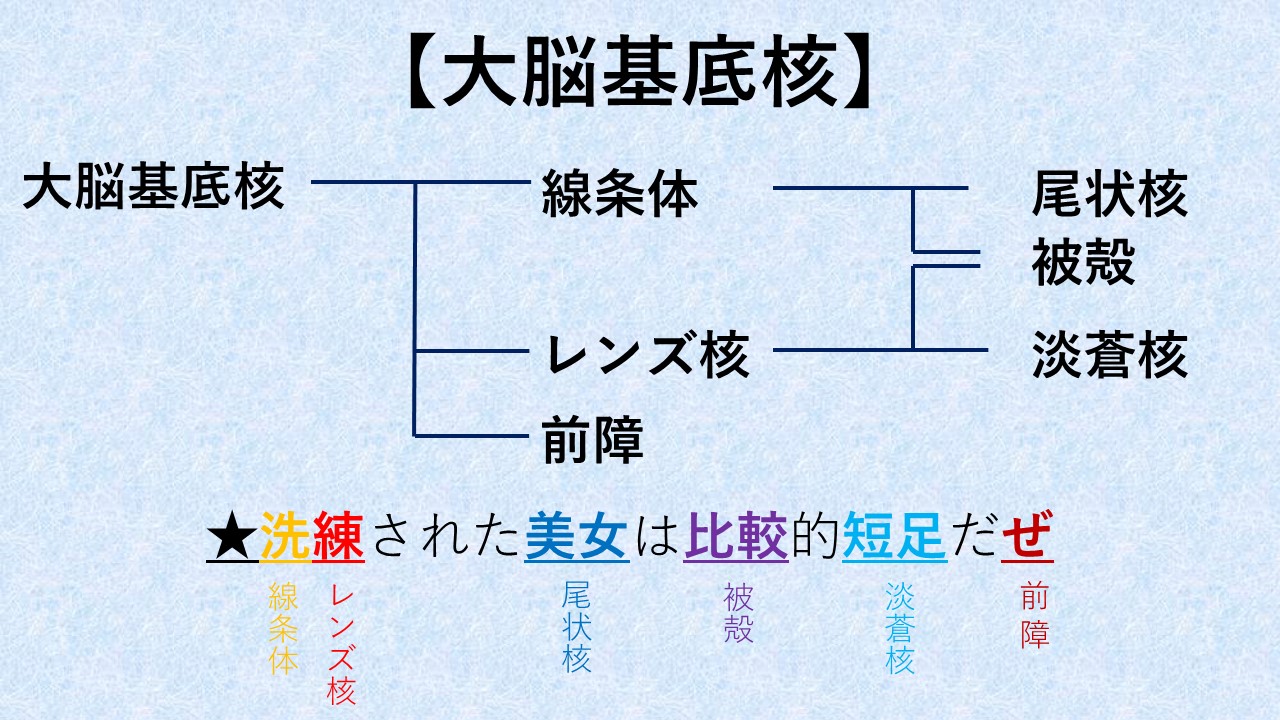

🌟大脳基底核|“スムーズな動き”を支える名脇役

大脳基底核は、私たちが自然に動いたり止まったりするための「無意識の運動調節」に深く関わっています。

意識せずスッと立ち上がったり、転ばずに歩けたり、止まりたいときにピタッと止まれたり…。

こうした“滑らかな動き”を実現してくれているのが、この「基底核」なんです。

大脳基底核の構成要素

- 尾状核:前頭葉の下方から側脳室を縁取るように存在

- レンズ核:被殻(外側)+淡蒼球(内側)で構成される

- 前障:島皮質との間にあり、細かな運動制御に関与

- 偏桃体(扁桃体):分類上ここに含まれることも(情動との関連)

- 視床下核・赤核・黒質:広義の基底核に含まれる場合あり

大脳基底核の主な働き

- 運動の開始と抑制:「動く・止まる」の切り替えを制御

- 姿勢の維持:身体のバランスを保つために背後で調整

- 運動の滑らかさ:ガクガクせずスムーズに動けるのはこのおかげ

- 習慣化された動作:「無意識にできる動き(例:自転車に乗る)」を担う

これらの調整は「錐体外路系」という運動神経経路を通じて行われ、脳幹の赤核や黒質とも連携しています。

ちなみにこの黒質は、ドパミンを産生する重要な部位でもあります。

この黒質が障害されると起きる代表的な疾患がパーキンソン病。

動作が鈍くなったり、震えたりするのは、基底核ネットワークがうまく働かなくなるためです。

※ 被殻(レンズ核)は脳出血の好発部位としても有名です

臨床的にも「動作がぎこちない」「小刻みに歩く」「ピタッと止まれない」などの所見が見られたら、基底核系に注目してみましょう。

東洋医学では「動作のなめらかさ」は肝の疏泄(そせつ)作用とつながりがあります。

肝の気がスムーズに流れていると、運動も気持ちも“スーッ”と動ける。

逆に、気滞や肝風があると手足が震えたり、スムーズにいかなくなる…。そんな視点も合わせてみていくと、より深い観察ができるようになりますよ。

🌟脳幹の機能と構造|命を守る“生命の中枢”

脳幹は、中脳・橋(きょう)・延髄の3つの部分から構成されています。

「脳幹が生きているかどうか」は、医学的にも生命を維持できるかの境界線。

それだけ、ここには命をつかさどる重要な機能がぎゅっと詰まっているのです。

脳幹を構成する3つの部位とその働き

- 中脳:反射(対光反射・姿勢反射)や眼球運動、錐体外路(赤核・黒質)

- 橋:呼吸調節・顔面の感覚と運動、脳神経V~VIIIが存在

- 延髄:呼吸・血圧・嚥下・嘔吐など、生命維持に直結する中枢が集中

Kagayaが最初にこの構造を学んだとき、「呼吸も心拍も、全部“ここ”がやってるの⁉」と驚いたのを今でも覚えています。

脳幹にある主な生命維持中枢

- 循環中枢:心拍数や血圧を調整(延髄)

- 呼吸中枢:吸って吐く、というリズムを制御(延髄・橋)

- 嘔吐中枢:有害物質などを排出する反射(延髄)

- 嚥下中枢:飲み込む動きをコントロール(延髄)

- 唾液分泌中枢:消化の入口を支える分泌機能(橋)

- 排尿中枢:仙髄と連携し、排尿反射を制御(橋)

脳幹にはまた、多くの脳神経の“核”が存在します。

脳神経核の分布(中脳〜延髄)

- 中脳:Ⅲ(動眼神経)、Ⅳ(滑車神経) → 眼球運動・対光反射

- 橋:Ⅴ~Ⅷ(顔面・聴覚・平衡感覚)

- 延髄:Ⅸ~Ⅻ(舌咽・迷走・副・舌下神経) → 嚥下、発声、内臓調節

実習や臨床でも「瞳孔の反応があるか」「呼吸リズムはどうか」など、脳幹機能の評価はとても大切な観察ポイントです。

ちなみに、延髄が障害されると自発呼吸や血圧のコントロールができなくなり、生命維持が困難になります。

東洋医学でも、呼吸・脈・意識といった機能は「心」「肺」「腎」と密接に関係しています。

「気が上がって息苦しい」「呼吸が浅くて眠れない」といった訴えは、もしかしたら脳幹レベルの過緊張と関係しているかもしれません。

Kagayaは施術中、後頭部や首の緊張=脳幹に近いエリアにも注目して観察することが多いです。

中脳|眼球運動と姿勢の司令塔

中脳は、脳幹のうち最も上に位置する部分で、「姿勢・反射・眼球運動」といった重要な役割を担っています。

ここには、反射的な動きや視覚・聴覚と連動した反応を処理する構造が集まっており、まさに“反応の要”ともいえる場所です。

中脳の構造と機能

- 四丘体:中脳の後方にある2対のふくらみ

- 上丘:視覚情報を処理(対光反射・瞳孔反応)

- 下丘:聴覚情報を処理

- 大脳脚:大脳皮質から脊髄へ向かう投射路(下行路)が通る

- 中脳水道:第3脳室と第4脳室をつなぐ細い水路(脳脊髄液の通路)

- 被蓋部(赤核・黒質):錐体外路系に属し、無意識下の運動や姿勢の調整に関与

特に赤核や黒質(こくしつ)は、運動の滑らかさを保つための“裏方”のような存在。

パーキンソン病などでもこの領域の変性が関係しています。

また、眼球運動に関係するⅢ(動眼神経)・Ⅳ(滑車神経)の神経核も中脳に存在しており、「目の動き」にも密接に関わっています。

中脳の主な機能

- 姿勢反射の調整(バランス保持)

- 対光反射の統合(光に反応して瞳孔を収縮)

- 眼球運動(視線の制御)

- 運動の調整(赤核・黒質を通じた錐体外路)

Kagayaが看護師時代に初めてパーキンソン病の患者さんを担当したとき、「動きがぎこちないのは、黒質のドパミン不足が原因なんだ」と理解した瞬間、中脳の存在がぐっと身近に感じられました。

東洋医学でも「目は肝に通ず」と言われますが、視線の動きや目のかすみなども中脳と関係していることがあります。

「視覚・聴覚・姿勢・無意識の運動調整」など、多くの情報を処理する中脳は、“小さいけれど働き者”な存在なのです。

橋|自律神経のハブステーション

脳幹の中でも「橋(pons)」は、中脳と延髄の間に位置し、脳の左右をつなぐ“通り道”として働いています。

見た目には“ぽこっ”と膨らんだ部分で、臨床の現場ではMRIやCT画像でも比較的分かりやすい構造です。

橋の構造と働き

- 位置:中脳と延髄の間、脳幹の中間部

- 構造:橋底部(運動系が通る)と橋背部(感覚系や神経核がある)に分かれる

- 神経核:Ⅴ(顔面感覚)~Ⅷ(内耳系)の神経核が存在

- 重要な中枢:排尿中枢があり、腰髄・仙髄との協調により排尿調整を行う

Kagayaが学生時代、「なぜ排尿コントロールが脳幹にあるの?」と疑問だったのですが、これは意識しない排尿の反射に関わる中枢が橋にあるから。

橋の中には、感覚や運動の伝達だけでなく、自律神経の調整を担うしくみが整っていて、尿意や排尿といった“日常のあたりまえ”を無意識に支えているのです。

橋の主な機能

- 顔面感覚や表情筋のコントロール(Ⅴ・Ⅶ神経)

- 聴覚・平衡感覚の統合(Ⅷ神経)

- 橋底部:運動指令の伝達路

- 橋背部:神経核と感覚路が通る

- 排尿中枢を介して、脊髄との協調制御

看護の現場では、脳卒中後の尿失禁や排尿障害が橋の損傷で起こることも。

MRIで「橋の病変あり」と聞くと、Kagayaはまず排尿・排便のコントロールを確認します。

学問的には地味に見える「橋」ですが、顔の感覚からおしっこまで、人間の暮らしに欠かせない機能をたくさん受け持っている、縁の下の力持ちです。

延髄|生命を支える最重要ポイント

延髄(medulla oblongata)は、命を支える“中枢中の中枢”ともいえる存在です。

ここが損傷を受けると、呼吸・血圧・嚥下など、生きるために欠かせない機能が停止してしまいます。

延髄の構造と主な働き

- 生命活動の中枢:呼吸・循環・嚥下・嘔吐などの自律機能を統括

- オリーブ核:錐体外路系に関与し、運動の調整に関わる

- 孤束核:味覚の中継に関与

- 後索核:触覚や位置覚の中継を行う

- 脳神経:Ⅸ(舌咽神経)〜Ⅻ(舌下神経)の神経核が存在

延髄には、感覚情報の通過点となる「後索核」や、嚥下・咳・呼吸といった生体防御や代謝の調整機構が詰まっています。

🌟覚え方のコツ

ゴロで覚える延髄の重要中枢

- 「順子応援だ」=循環・呼吸・嘔吐・嚥下・唾液(じゅんこおうえんだ)

- これらの中枢が延髄に存在

- 障害されると、植物状態や命に関わる呼吸停止が起こる

Kagayaが学生のとき、「順子応援だ」のゴロで延髄の中枢を覚えたのは、今でも忘れられません。

臨床では、脳幹出血や低酸素状態などで延髄がやられると、自発呼吸が止まるリスクもあるため、モニタリングは非常に重要です。

とくに、重症心身障がい児(者)のケアでは、延髄を含む脳幹機能の評価が、経管栄養・吸引・嚥下訓練にも関係してきます。

だからこそ、基礎からしっかり理解しておきたい大切な部位です。

🌟小脳の構造と役割|運動とバランスのコントロールセンター

小脳(cerebellum)は、私たちの“動き”や“バランス”を裏で支えてくれる名脇役です。

日常的な歩行や姿勢の維持、スポーツや楽器のスムーズな動作、リハビリの身体訓練にも関わっています。

小脳の構造と連絡路

- 位置:橋と延髄の背側、大脳の後下方に位置

- 役割:協調運動の調整、姿勢と平衡の保持、熟練した運動の学習

- 構成:左右の小脳半球と中央の虫部からなる

- 内部構造:小脳髄質に歯状核を含む

- 連絡路:

- 下小脳脚:脊髄小脳路を通じて感覚情報を受け取る

- 中小脳脚:橋と連絡し、運動指令のコピーを受け取る

- 上小脳脚:運動調整後の指令を大脳皮質へ返す

- 解剖的特徴:小脳は橋・延髄とともに第4脳室を形成

- 小脳テント:大脳と小脳を隔てる硬膜構造

🌟ポイント解説|小脳が損傷されるとどうなる?

小脳が損傷されると、運動失調・ふらつき・構音障害・眼振などが現れます。

たとえば脳卒中後に見られる“酔っ払ったような歩き方”は、小脳失調による典型例です。

臨床現場では、「指鼻試験」や「踵膝試験」で小脳機能の評価が行われます。

また、小児の発達遅延や協調運動障害のあるお子さんにおいても、小脳機能の成熟やバランス感覚に着目した支援が有効です。

小脳は脳の“黒子”的な存在ですが、私たちの「滑らかで美しい動き」には欠かせません。

🌟間脳の構造と機能|感覚・自律・本能の司令塔

間脳(diencephalon)は、「視床」と「視床下部」から構成されており、感覚・運動・情動・自律神経調節など、生命活動の中枢的な機能を担っています。

視床は大脳皮質と身体各部の情報中継所、視床下部はホルモン分泌や自律神経をコントロールする“司令塔”のような役割を果たします。

間脳の構成要素

- 視床:感覚の中継、運動・姿勢の制御、意識・情動に関与

- 視床下部:自律神経とホルモン調整、本能行動の中枢

視床|大脳への“情報センター”

視床の主な機能

- 感覚情報の中継所:皮膚感覚・内臓感覚などを大脳皮質へ中継

- 中継核:1次感覚野への情報伝達

- 情動や意識への関与:扁桃体や辺縁系と連携し、感情反応に関与

- 視覚中継:外側膝状体(がいそくしつじょうたい)

- 聴覚中継:内側膝状体(ないそくしつじょうたい)

👉 「聴内は視外」で覚えると便利!

視床下部|ホルモンと自律神経の最高司令官

視床下部の働き

- 自律神経の統合中枢:体温調節・血圧・心拍・呼吸数などを調整

- ホルモン制御:下垂体を介して全身の内分泌バランスを調整

- 本能行動の調整:食欲・性欲・水分バランス・睡眠と覚醒のリズム

- 位置関係:視床下溝で視床と隔てられ、間脳の腹側・内側面に位置

視床下部は、“体の内側の環境”を一定に保つための司令塔です。

ストレスや不安が続くと視床下部が過剰に働き、全身のバランスが崩れることもあるため、東洋医学でも「陰陽の調和」「肝腎のバランス」などと関連づけて考えられます。

🌟脳室系|脳脊髄液がめぐる生命の循環システム

脳室系は、脳脊髄液(CSF: cerebrospinal fluid)が循環する空間構造です。

脳の中を満たすこの透明な液体は、脳や脊髄を保護し、老廃物の除去や栄養の運搬にも関与しています。

脳室はすべて繋がっており、側脳室 → 室間孔 → 第3脳室 → 中脳水道 → 第4脳室 → くも膜下腔という順で流れます。

脳室系の構成と機能

- 脳室:脳内の空間構造。側脳室・第3脳室・第4脳室がある

- 側脳室:左右大脳半球内のアーチ状構造

- 第3脳室:間脳の間にある隙間。視床と視床下部に囲まれる

- 室間孔(モンロー孔):側脳室と第3脳室を連結

- 中脳水道(シルビウス水道):第3脳室と第4脳室を結ぶ細い通路。脈絡叢は存在しない

- 第4脳室:小脳と脳幹の間に位置し、3ヵ所(外側口2つ・正中口1つ)からくも膜下腔へ開口

- くも膜下腔:くも膜と軟膜の間。脳脊髄液が満たされ、脳全体を保護

- 硬膜静脈洞:脳脊髄液の排出経路。硬膜内外葉の隙間に存在

脳脊髄液(CSF)の働きと産生場所

脳脊髄液は、脳を浮かせることで衝撃を緩和し、代謝老廃物を排出する役割を持っています。

循環するルートが閉塞すると、水頭症(すいとうしょう)などの病態につながるため、構造の理解が重要です。

脳脊髄液のポイント

- 脈絡叢(みゃくらくそう):側脳室・第3脳室・第4脳室に存在し、脳脊髄液を産生

- 脳と脊髄の保護:衝撃を吸収して神経組織を守る

- 恒常性の維持:電解質や圧のバランス調整

- 老廃物の除去:グリンパティック系を通じて中枢神経の老廃物を排出

- 排出経路:くも膜下腔 → クモ膜絨毛 → 硬膜静脈洞へ再吸収

東洋医学的には、脳脊髄液の循環は「腎精の巡り」「清陽の昇発」とも重なり、頭痛・めまい・むくみ・不眠などの不調とも関連づけられます。

臨床現場では、くも膜下出血や正常圧水頭症など、脳脊髄液の流れの障害により神経症状が出現することがあるため、基礎から押さえておきましょう。

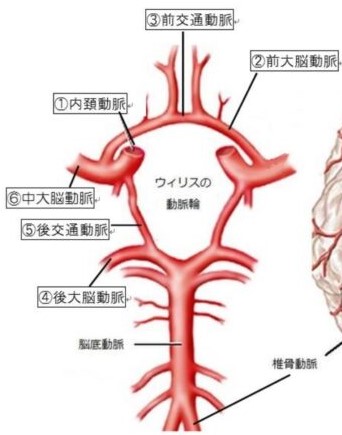

🌟脳の血管|ウィリス動脈輪とその分布

脳の血管系は、内頸動脈系と椎骨動脈系に分けられ、最終的にウィリス動脈輪(動脈環)として脳底部で吻合します。

これは脳血流の“セーフティネット”であり、脳血管障害の基礎を理解する上でも重要です。

脳の主な動脈と経路

- 内頸動脈:頸動脈管を通り、脳内へ血流供給

- 椎骨動脈:大後頭孔を通過し、脳底動脈へ合流

- 脳底動脈:左右の椎骨動脈が合流して形成され、後大脳動脈へ分岐

- ウィリス動脈輪:6本+1本(無対)で構成される脳底部の血管ネットワーク

ウィリス動脈輪を構成する血管

- 内頸動脈(左右)

- 前大脳動脈(左右)

- 前交通動脈(無対)

- 後交通動脈(左右)

- 後大脳動脈(左右)

覚え方のコツ:前から後ろへ、内頸から椎骨へ

前方(内頸動脈)→ 後方(椎骨・脳底動脈)へと流れが移ることで、脳全体にバランスよく血液が供給されます。

交通動脈は“橋渡し”の役割です。

- 前大脳動脈:内頸動脈から分岐し、前頭葉内側面を支配

- 中大脳動脈:内頸動脈から分岐し、側頭葉・頭頂葉の広い範囲へ

- 後大脳動脈:脳底動脈の終枝で、後頭葉や視覚野へ分布

前交通動脈は左右の前大脳動脈を、後交通動脈は内頸動脈と後大脳動脈を連結します。

臨床とのつながり:梗塞・くも膜下出血の発生部位

- 中大脳動脈領域梗塞:最も多い脳梗塞。失語や片麻痺を起こしやすい

- 前交通動脈瘤の破裂:くも膜下出血の好発部位

- 椎骨脳底動脈系障害:めまい・複視・小脳症状などを引き起こす

とくに交通動脈部の動脈瘤は破裂しやすく、救急医療の現場では意識障害・項部硬直などを見逃さないことが重要です。

東洋医学では「頭痛」「耳鳴」「めまい」「視力障害」などは、肝陽上亢・気滞血瘀・痰濁内阻といった概念と対応するため、血管系と絡めた理解も活かせます。

🌟脳疲労や記憶力アップにおすすめグッズ

鍼灸と一緒に使いやすい、セルフケアグッズをご紹介します。

🌟まとめ|中枢神経は身体と心の“司令塔”

中枢神経の理解は、鍼灸の臨床でもとても役立ちます。

「ただの暗記」と思わず、実際の患者さんの症状とリンクさせて覚えていくことで、知識が生きてくるとKagayaは感じています。

ぜひこのノートが、あなたの勉強のおともになりますように。