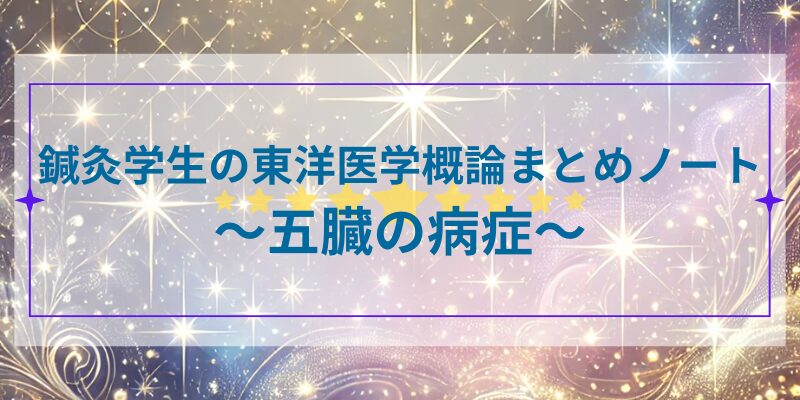

🌟肝の病証

肝は「疏泄(そせつ)」と「蔵血(ぞうけつ)」を主る臓器であり、情志の調節・気血の流れ・月経や筋の運動に深く関与します。

肝の異常は、情緒・月経・目・筋・爪・脇部などに現れやすく、学生国家試験では非常に高い出題頻度を誇ります。

■ 共通症状(肝の失調により現れやすい症状)

- 情志:抑うつ・イライラ・怒りっぽい(「怒」は肝に通ず)

- 部位:頭頂部、眼、脇部、乳房部、少腹部、陰部

- その他:月経異常、筋のつっぱり、爪の異常

【実証】肝気が滞ったり熱をもった病証

● 肝鬱気滞:気滞+肝の疏泄失調

- 主訴:精神抑鬱・イライラ・怒りっぽい

- 身体症状:胸脇・乳房・少腹部の張りや痛み

- 月経異常:遅れ、痛み、無月経など

臨床例:20代女性。就職後ストレスが続き、月経が2か月以上遅れる。胸のつかえ感と乳房の張りを訴え、イライラしやすい。脈は弦、舌はやや紅。→肝鬱気滞が疑われる。

● 肝火上炎:肝の実熱による上炎

- 主訴:頭痛・めまい・耳鳴り・顔面紅潮

- 付随症状:口渇、身熱、小便黄

- 舌診・脈診:舌質紅・舌苔黄・脈弦数

臨床例:40代男性。仕事のストレスと飲酒過多が続き、急な激しい頭痛と目の充血、怒りやすさを訴える。→肝火上炎による症状と判断。

【虚証】肝を養う血や陰が不足した状態

● 肝血虚:血が不足して肝の滋養機能が低下

- 目:乾燥、霞み、視力低下

- 筋:けいれん、ふるえ、しびれ

- 爪:もろい、淡白色

- 月経:量が少ない、遅れる、無月経

臨床例:30代女性。過労とダイエットを繰り返し、最近目がかすむ、ふらつき、月経が減少。爪も薄く割れやすい。→肝血虚が疑われる。

● 肝陰虚:陰液不足により潤いと鎮静が失われる

- 筋肉のひきつれ、筋のけいれん

- 目の乾燥・不眠・怒りっぽい

- 舌質紅・舌苔少・脈細数

臨床例:更年期女性。のぼせや不眠、ふくらはぎのひきつれが続く。目が乾き、寝つきが悪い。→肝陰虚による虚熱と判断される。

【本虚表実証】肝の陰虚を背景に熱が上炎する

● 肝陽上亢:肝陰虚または腎陰虚を背景とした虚実挟雑証

- 主訴:めまい、耳鳴り、頭痛、のぼせ

- 付随症状:顔の紅潮、手足のほてり、腰膝のだるさ

- 舌診・脈診:舌質紅・脈細数あるいは弦

臨床例:60代女性。以前から腎陰虚と診断されていたが、最近ストレスでのぼせ・頭痛が増加。夜間のほてりや口渇も目立つ。→肝陽上亢と腎陰虚の併発。

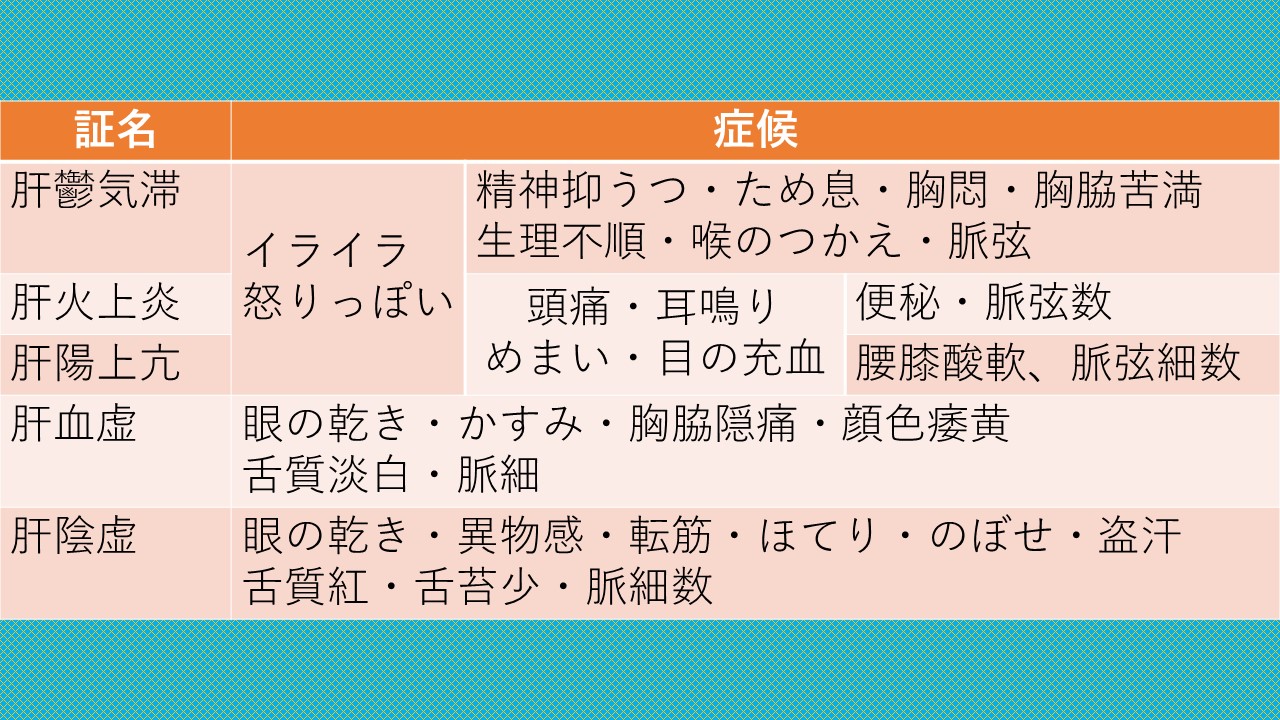

🌟心の病証

東洋医学において「心」は、精神活動を司る「神(しん)」を蔵する重要な臓腑です。

主に意識・思考・記憶・睡眠・情緒に関与し、また「血脈を主る」ことで全身に血を巡らせます。

心の病証は、精神的な不調・循環器症状・睡眠障害など幅広く現れます。

■ 共通症状(心が病んでいるとき)

- 動悸(心悸)、息切れ、不眠、多夢、健忘、心煩、胸悶感

- 精神の不安定(情緒不安、集中困難)、顔色の変化、発汗異常

- 舌や上肢の内側(手の少陰心経)の異常

【実証】熱や瘀血が心を乱す状態

● 心火亢盛:過剰な熱が心に影響し、精神面に異常をきたす病証です。不眠・イライラ・口渇・尿赤などが主症状で、舌質は紅・苔は黄、脈は数で有力。

臨床例:30代男性。連日の残業でストレスが強く、寝つきが悪く夢が多い。口渇と顔面紅潮があり、舌は紅、苔は黄。→心火亢盛と判断。

● 心血瘀阻:心の血流が滞り、刺すような胸痛が特徴です。舌質は紫暗、脈は濇で、夜間に痛みが強くなりやすい傾向があります。

臨床例:50代男性。夜間に胸の刺すような痛みがあり、顔色も暗く、舌は紫色を帯びている。→心血瘀阻が疑われる。

【虚証】心の働きが低下し、神志が不安定に

● 心気虚:心の気が不足して、動悸や息切れが起こりやすくなります。脈は弱く、精神疲労や集中力の低下も伴います。

臨床例:20代女性。過労により動悸が起こりやすく、すぐに息切れする。集中力の低下も感じる。→心気虚と考えられる。

● 心陽虚:心気虚がさらに進行して陽の働きが低下した状態です。寒がり、四肢の冷え、顔色の蒼白、胸痛などがみられます。

臨床例:70代女性。冬になると胸が締め付けられるように痛み、顔色は白く、手足は冷たい。→心陽虚の可能性。

● 心血虚:心に栄養を与える血が不足し、不眠・健忘・動悸・めまいなどの症状が現れます。舌は淡、脈は細。

臨床例:30代女性。慢性的な貧血で、記憶力の低下や不安感が強く、夜眠れない。→心血虚が疑われる。

● 心陰虚:心の陰液が不足し、虚熱(内熱)が生じる状態。不眠・盗汗・口渇・手足のほてり・五心煩熱などがみられます。

臨床例:更年期女性。夜間の手足のほてりと寝汗、不眠が続く。口も渇き、舌は紅く、脈は細数。→心陰虚と診断。

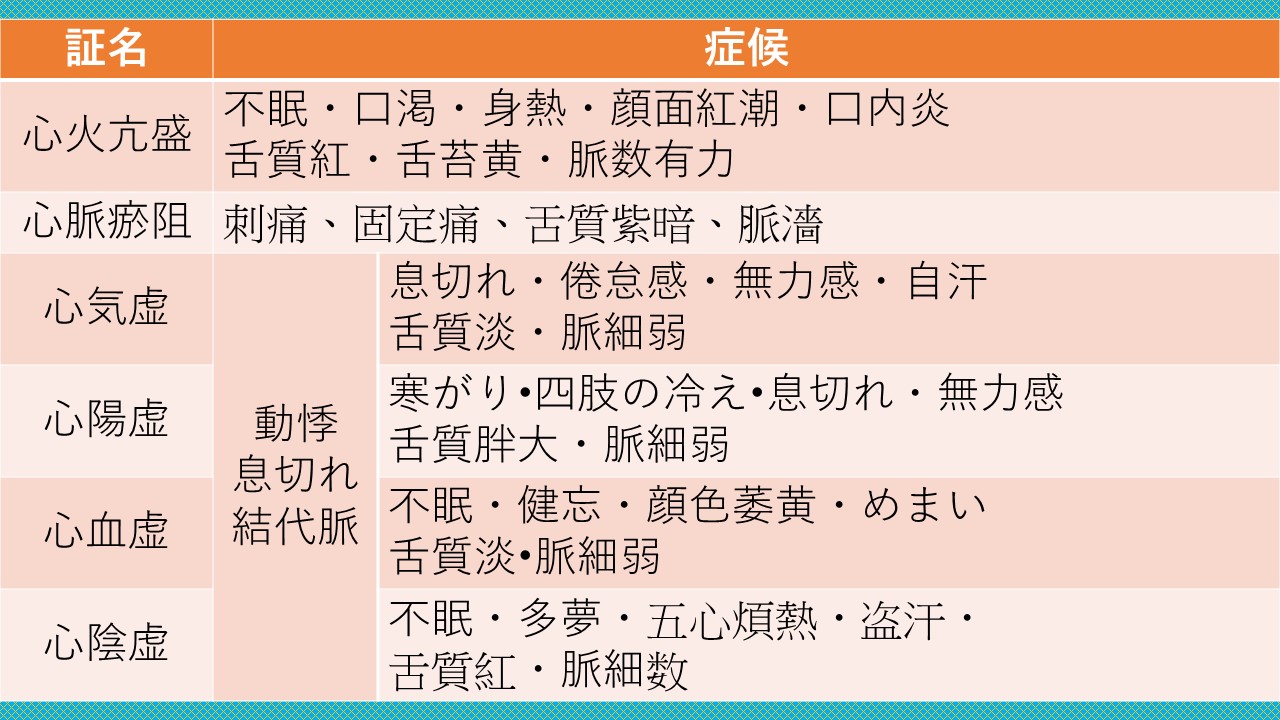

🌟脾の病証

脾は東洋医学において「後天の本(こうてんのもと)」「気血生化の源」とされ、飲食物の消化・吸収・気血の生成・水湿の運搬に関わる重要な臓腑です。

脾が虚すと、全身の栄養不良や水湿停滞が起こり、消化器症状や浮腫、内臓下垂などが現れやすくなります。

■ 共通症状(脾が病んでいるとき)

- 食欲不振・腹脹・下痢・倦怠・手足のだるさ

- 運化失調(飲食物を処理できない)による痰湿の形成や浮腫

- 昇清失調:内臓下垂・めまい

- 統血失調:不正出血・血便・皮下出血

- 唇が蒼白・味覚低下・思慮過度なども脾の関連所見

【本虚表実証】脾虚が原因で湿が停滞

● 脾虚湿盛:脾の運化機能低下により水湿が停滞し、痰湿体質を形成する病証です。症状は腹脹・食欲不振・下痢・重だるさなど。舌苔は厚膩、脈は緩。

臨床例:40代男性。食後に腹が張り、全身が重だるく、足がむくむ。舌苔は白く厚く、脈はやや緩。→脾虚湿盛と判断される。

【虚証】気や陽が不足し脾の働きが低下

● 脾気虚:脾の気が不足し、消化吸収・気血生成・昇清・統血がうまくいかない病証です。症状は食欲不振・下痢・倦怠・息切れ・出血傾向など。

臨床例:30代女性。慢性的な食欲不振と下痢、立ちくらみを訴える。月経時に出血が多く、舌は淡、脈は濡。→脾気虚が疑われる。

● 脾陽虚:脾の陽(温める力)が不足し、消化力・運化・水分代謝がさらに低下する病証です。寒がり、冷え、浮腫、泥状便などが特徴。喜温喜按(あたためて押すと楽)も重要な所見。

臨床例:60代男性。寒がりで、食後すぐにお腹が張って冷え、便が緩く未消化便が混じる。→脾陽虚と考えられる。

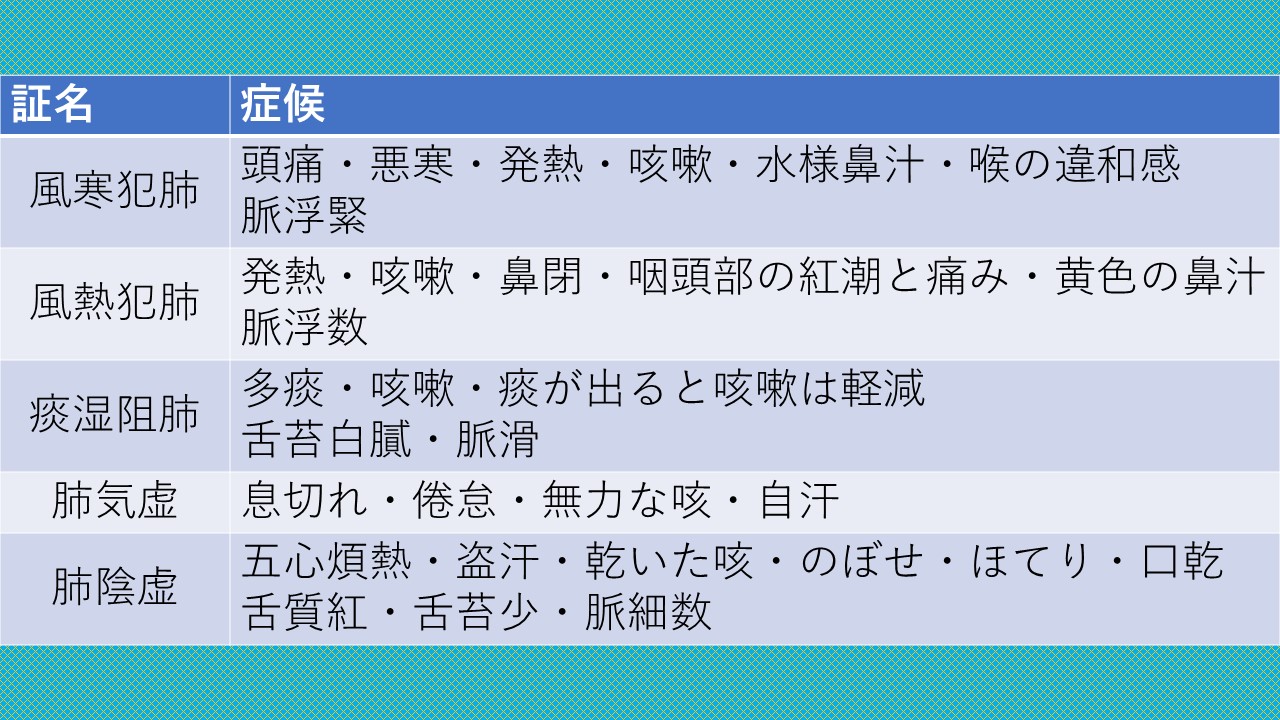

🌟肺の病証

肺は「気の主」とされ、呼吸を司り、宗気(呼吸+飲食から得たエネルギー)を生み出す臓腑です。

また、外邪を防ぐ「衛気」の形成や、水分の代謝(通調水道)にも深く関わっています。

肺の病証では、咳嗽・喘息・息切れ・鼻や皮膚の異常・水湿の停滞などがよく見られます。

■ 共通症状(肺が病んでいるとき)

- 咳嗽(せき)・喘息・息切れ・鼻閉・浮腫

- 皮膚の乾燥・鼻水・嗄声(声のかすれ)・発汗異常

- 外邪の侵入(風寒・風熱)による呼吸器症状

- 情緒では「憂・悲」と関係が深く、ストレスでも肺が弱る

【実証】外邪や痰湿などが肺を犯す

● 風寒犯肺:風寒の外邪が肺を侵し、宣発粛降が失調した病証です。咳・鼻水・悪寒・頭痛・声のかすれ・痰は白く薄いのが特徴。

臨床例:20代男性。朝から悪寒と頭痛、咳、透明な鼻水が出る。痰はサラサラして白く、声もかすれている。→風寒犯肺と診断。

● 風熱犯肺:風熱が肺を犯し、熱性の咳や咽喉の痛みを伴う病証です。痰は黄色で粘り、発熱やのどの赤みを伴う。

臨床例:高校生。のどの痛みと発熱があり、痰は黄色で粘り気が強い。咳も強く、鼻水も黄色い。→風熱犯肺が疑われる。

● 痰湿阻肺:肺の宣発粛降が痰湿によって阻まれた病証。多痰・胸悶・咳嗽・痰が出ると咳が軽減するなどの特徴があります。舌苔は白膩、脈は滑。

臨床例:40代女性。咳が続くが、痰を出すと少し楽になる。痰は粘性で白く、胸がつかえるような感覚がある。→痰湿阻肺の可能性。

【虚証】肺の気や陰が不足し、機能が低下

● 肺気虚:肺の気が不足し、呼吸機能・免疫機能(衛気)が弱くなる病証です。咳・息切れ・倦怠・自汗・易感冒などが特徴。

臨床例:高齢女性。息切れしやすく、体力がなく風邪をひきやすい。咳は力がなく、声も小さい。→肺気虚と考えられる。

● 肺陰虚:肺の潤いが不足し、乾いた咳やのどの乾きが目立つ病証です。虚熱を伴い、午後〜夜に症状が強くなる傾向。

臨床例:更年期女性。空咳が続き、夜間にのどが乾いて眠れない。手足がほてり、舌は紅く、脈は細く速い。→肺陰虚と診断される。

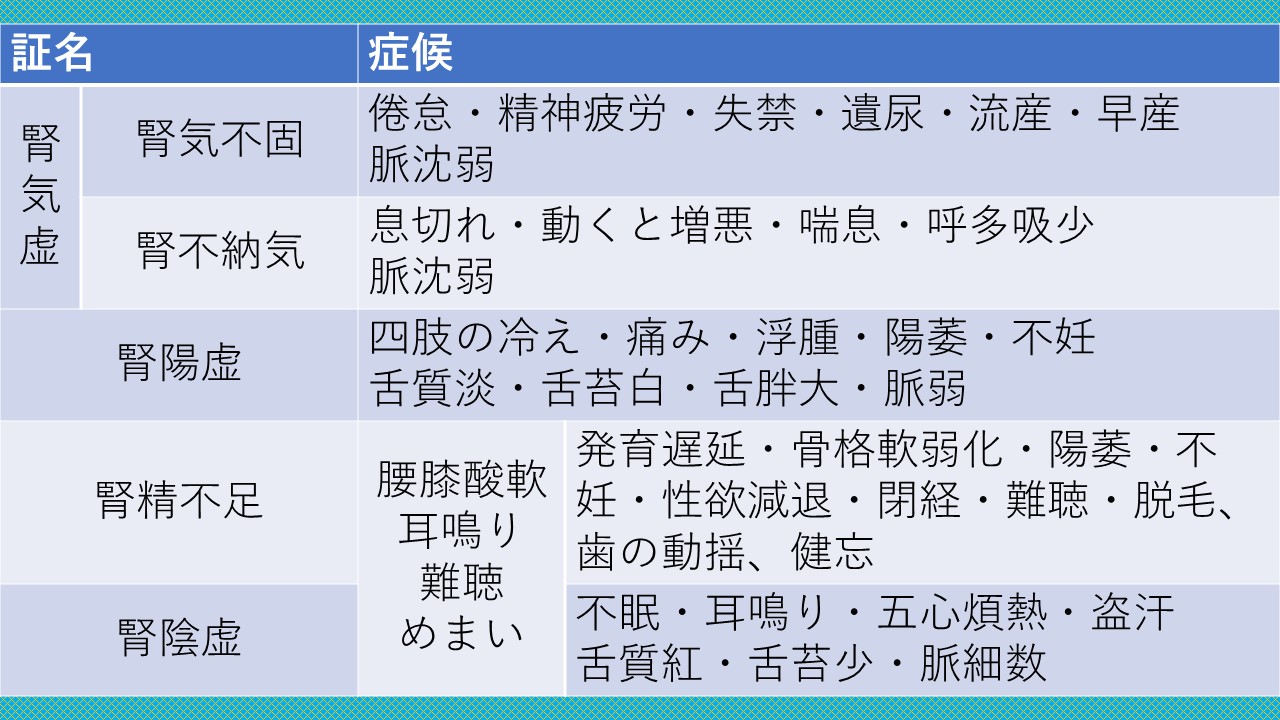

🌟腎の病証

腎は「先天の本(せんてんのもと)」と呼ばれ、生命活動の根本を支える臓腑です。

腎は精を蔵し、生殖・成長・発育・老化に関与し、水分代謝や呼吸の補助(納気)も担っています。

腎の虚証では、腰や膝のだるさ・性機能の低下・尿の異常などが代表的な症状として現れます。

■ 共通症状(腎が病んでいるとき)

- 腰や膝のだるさ・尿のトラブル(頻尿・夜間尿・失禁)

- 性機能の低下・不妊・耳鳴り・難聴・歯の異常・脱毛

- 呼吸困難(吸気障害)・足腰の力が入らない・冷え・浮腫

【虚証】腎の精・気・陰・陽の不足による症状

● 腎精不足:腎に蓄えられた精(生命エネルギー)が不足した病証。発育不良・早発閉経・性機能低下・脱毛・健忘・歯の動揺などが特徴です。

臨床例:30代男性。若年性の脱毛と勃起不全、不妊に悩む。腰が重く、耳鳴りが常にある。→腎精不足が示唆される。

● 腎気虚(腎不固):腎の固摂作用が低下した病証。尿漏れ・早泄・滑精・流産・夜間尿など、体の締まりが弱くなる症状を示します。

臨床例:高齢男性。夜間の頻尿・尿漏れ・腰のだるさがある。活動後の倦怠感も強い。→腎気虚(腎不固)と考えられる。

● 腎不納気:腎が肺から吸い込んだ気を納められず、呼吸困難や息切れを起こす病証。階段昇降で悪化するのが特徴。

臨床例:50代女性。少し動いただけで呼吸が苦しく、吸いにくい感じがする。腰のだるさや冷えも伴う。→腎不納気。

● 腎陽虚(命門火衰):腎の温煦作用が低下し、虚寒症状(寒がり・下半身の冷え・浮腫)を伴います。性機能も衰える傾向。

臨床例:60代男性。足腰が冷え、朝起きるのがつらい。陽萎(ED)と浮腫もある。→腎陽虚の典型例。

● 腎陰虚:陰液の不足により、虚熱症状(寝汗・手足のほてり・口渇)や腰膝のだるさを伴います。耳鳴り・脱毛・舌紅・脈細数などが現れます。

臨床例:40代女性。寝汗・午後からの手足の火照りがあり、耳鳴りも続く。月経量が少なく、腰膝の疲労感も強い。→腎陰虚と判断。

■ 補足:

腎の失調は、精血髄の生成不足によってめまい・健忘・耳鳴り・性機能異常・排尿トラブル(遺尿・失禁)・便秘など多岐にわたります。

🌟ポイント|五臓の病証はどう出題される?

五臓(肝・心・脾・肺・腎)の病証は、東洋医学の国家試験・学校テストで頻出のテーマです。

特に「肝」と「腎」の病証は毎年のように出題されるため、臨床イメージとセットで理解しておくことが大切です。

以下に各臓器の出題傾向や主な病証の特徴を整理しました。

■ 肝証のポイント

・自律神経失調症や情緒不安定、高血圧などに関連

・うつ・イライラ・怒りやすい・月経不順・胸脇苦満などが代表症状

・肝鬱気滞、肝火上炎、肝血虚、肝陽上亢などの出題が多い

■ 心証のポイント

・心臓・循環器系の病証(不整脈・動悸・心悸)や精神疾患(不眠・多夢・健忘)に関係

・心火亢盛・心血虚・心陰虚・心陽虚などが頻出

・舌尖紅・脈細数・舌質淡など舌診も合わせて押さえましょう

■ 脾証のポイント

・消化器系の症状(下痢・便秘・食欲不振)や倦怠感がメイン

・運化失調・昇清失調・統血失調・脾虚湿盛・脾陽虚などの概念が頻出

・筋肉のだるさ、内臓下垂、出血傾向などにも注目

■ 肺証のポイント

・咳嗽・喘息・鼻炎・痰など呼吸器系の症状が主

・風寒犯肺・風熱犯肺・肺気虚・肺陰虚・痰湿阻肺などが多く出題される

・皮毛や水の代謝(浮腫・尿少)にも関わる点が要注意

■ 腎証のポイント

・成長・老化・ホルモン・生殖・発育の中枢的役割

・腎精不足・腎陽虚・腎陰虚・腎不納気・腎気虚など幅広く問われる

・尿の異常、性機能異常、耳鳴り、腰膝のだるさなど典型症状が多い

国家試験では「臓象+病証+舌脈+生活背景」の組み合わせで出題されることが多いため、病理を単独で覚えるのではなく、臨床例やストーリーと一緒に理解するのが合格のカギです。

🌟まとめ|五臓の病証を“ストーリー”で理解しよう

東洋医学における五臓の病証は、それぞれが身体の機能・感情・症状と密接に関係しています。

ただ「用語を暗記する」だけでは対応できず、臨床的な背景や舌脈・病因病機の流れをつかむことが、国家試験・実践での理解のカギになります。

本記事では、肝・心・脾・肺・腎それぞれの病証を、実証/虚証/本虚表実証といった観点から分類し、特徴・症状・病態を明確に整理しました。

また、各証における出題傾向や、関連臓腑とのつながりも意識して構成しています。

- 肝:情志・自律神経・月経・頭痛・怒りの感情と関わる

- 心:神志・睡眠・循環器系の調整に深く関与

- 脾:消化吸収・気血生成・出血傾向に注目

- 肺:呼吸器系全般・水分代謝・外邪との関係

- 腎:発育・老化・ホルモン・生殖・耳や骨の症状に関係

試験で問われるのは、単なる知識よりも「関連づけて理解できているか」です。

各証を丸暗記せず、「もし目の前にこのような患者が来たら…?」というイメージを持ちながら学習することで、記憶にも定着しやすくなります。

🌟セルフケアに役立つおすすめアイテム

1.せんねん灸オフ「レギュラーきゅう 伊吹」

家庭でのお灸ケアにぴったりの台座灸タイプ。

温感がマイルドで、初めての方にも安心。特に「肺気虚」や「腎陽虚」のような冷えや疲労タイプにおすすめです。

- 免疫力や呼吸機能を温灸でサポート

- 火傷しにくい構造で使いやすい

- Amazon・楽天でも定番の人気商品

2.デンタルミラー

東洋医学の基本「舌診」を自宅で簡単に実践できるLED付きスコープ。

- 舌の色・苔・潤いをチェックしやすい

- セルフケアや学習用途にぴったり

- 施術時の教育ツールとしても活躍

3.図解でわかる『最新カラー図解 東洋医学 基本としくみ』

五臓六腑・経絡・陰陽など、東洋医学の基本をやさしく学べる入門書。

イラストや図解が豊富で、読者の理解を深めます。

- 五臓の病証や気血水の基礎も学べる

- 初心者におすすめの東洋医学入門書

- ブログ読者の学びのモチベーション向上にも