🌟腹診とは何か? その重要性と今見直される理由

こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

「昔のお医者さんはお腹をちゃんと触ってくれたのに、最近の先生はパソコンばかり見て話を聞くだけ」――こんなお声を、患者さんからよく伺います。

たしかに、現代医療はCT・MRI・血液検査など、画像や数値に基づく診断が主流になりつつあります。

もちろん、それらは病気の早期発見・正確な診断には欠かせない技術です。

しかし、Kagayaはこう感じています。

「脈とお腹と舌くらいは、フリだけでも診てほしい」と。

なぜなら、そこには“人を診る医療”の原点があるからです。

東洋医学では、患者さんの情報を集める基本的な診察法を「四診(ししん)」と呼びます。

望診(見て)、聞診(聴いて)、問診(尋ねて)、切診(触れる)の4つで構成され、このうち「切診」は身体に直接触れて得る情報、つまり“手の感覚で感じる”診察です。

腹診(ふくしん)はこの切診に含まれ、お腹に手を当てることで、五臓六腑の働きやバランス、気・血・水の流れを読み取っていきます。

実はこの考え方は、西洋医学にも共通しています。

たとえば、消化器内科や救急外来では「圧痛(おすと痛い)」「反跳痛(押して離すと痛い)」「筋性防御(無意識の腹筋のこわばり)」などの身体所見から、腹膜炎や腸閉塞、出血などの緊急性の高い病態を判断します。

ですが、診察時間が限られている今の医療現場では、こうした腹部の触診が省略されることも多く、「先生、私のお腹に一度も触れなかった…」と感じる方も少なくありません。

しかし、鍼灸師・看護師・セラピストにとっては“手で感じる診察”こそが命です。

お腹に触れたときの硬さ・冷たさ・温かさ・押したときの嫌悪感や痛みなど――それらはすべて、身体からの小さなSOSサイン。

実際に、内臓の不調があるとき、無意識に身体を丸めて守ろうとする姿勢=猫背になる方も多くいらっしゃいます。

逆に、お腹がゆるみ、ふっくらと温かくなると、呼吸が深くなり、姿勢が自然に整うケースも珍しくありません。

つまり、お腹は「自律神経」「消化機能」「感情の緊張状態」など、あらゆる心身の状態を映し出す“鏡”なのです。

このことは、東洋医学の古典にも記されており、「腹は五臓の鏡なり」と表現されるほど、お腹の状態には内臓の変化が如実に現れると考えられてきました。

現代医学では「内臓体性反射」として説明されることもあります。

これは、内臓の異常が皮膚や筋肉の緊張・異常感覚として表れる生理的反応のことです。

つまり、私たちが日々の施術やケアのなかで、お腹に手を当てて感じ取る「違和感」や「変化」には、しっかりとした根拠があるのです。

たとえ医師に診てもらえなくても、私たちが「自分の手」で身体の声を聴き取る力を持つことは、とても大切な価値になります。

あなたも、ぜひ「お腹からのメッセージ」に耳を傾けてみてください。

ほんの少し手を当てるだけで、冷え、緊張、反応点の硬さなどに気づくことがあります。

「なんだか違和感がある」「触れると嫌がる場所がある」――それは、身体が今伝えたいことかもしれません。

腹診は、ただの技術ではありません。

「やさしく触れて、感じ取る」という心の姿勢こそが、もっとも大切なのです。

このあとからの章では、腹診の具体的な方法や、西洋医学・東洋医学の両視点での見方、そしてセルフケアへの応用法も詳しく解説していきます。

あなた自身やご家族の健康を守るために、ぜひ一緒に学んでいきましょう。

🌟内科的触診:お腹の痛みから読み取る身体のSOS

お腹の痛み――いわゆる「腹痛」は、私たちが病院を受診するもっとも頻度の高い症状のひとつです。

でも、ひとことに「腹痛」といっても、その原因は実にさまざま。ストレスや冷えによる一時的なものから、緊急手術を要する重大な疾患まで、幅広く存在します。

そのため、痛みの性質(どんな痛みか)と部位(どこが痛むか)を見極めることが、診断や緊急性の判断において非常に重要です。

西洋医学では、腹痛を以下のように分類しています。

- 内臓痛: 鈍く広がる痛みが特徴。胃腸・肝臓・膵臓などの内臓が原因で、位置がはっきりしないことも多い。

- 体性痛: 腹膜・筋肉・皮膚に由来。鋭く、局所的な痛みで、動くと悪化することが多い。虫垂炎などに典型的。

- 関連痛: 病変部とは異なる部位に痛みが出現。たとえば胆石で肩が痛む、心筋梗塞で上腹部に違和感など。

これらの分類を知っておくと、「どの臓器に問題があるか」「緊急性があるかどうか」を自分である程度判断できるようになります。

部位別:痛みと考えられる主な疾患一覧

下記の表は、腹部の部位ごとに考えられる主な疾患をまとめたものです。

| 痛みの部位 | 関連する代表的な疾患 |

|---|---|

| 右上腹部 | 胆石、胆嚢炎、急性肝炎、胸膜炎、尿管結石 |

| 左上腹部 | 急性胃炎、胃潰瘍、膵炎、脾腫、尿管結石 |

| 臍周囲 | 腸閉塞、膵炎、大動脈瘤、総胆管結石 |

| 側腹部 | 尿管結石、腎盂腎炎、虚血性腸炎、腎梗塞 |

| 下腹部 | 虫垂炎、便秘、憩室炎、婦人科疾患、膀胱炎、鼠径ヘルニア |

たとえば、「右下腹部がズキズキと痛む」といえば典型的な虫垂炎のサインかもしれません。

「側腹部にキリキリした痛み」があれば、尿管結石や腎盂腎炎が考えられますし、「みぞおち付近に重だるさ」がある場合は胃や膵臓の不調かもしれません。

また、女性の場合は婦人科疾患――子宮外妊娠や卵巣出血などでも、急激な下腹部痛が起こることがあります。

繰り返す腹痛、痛みの質が変わってきた、冷や汗を伴う激痛などは、すぐに医療機関を受診するべきサインです。

特に、高齢者や糖尿病の方は典型的な痛みが出にくく、注意が必要です。

一方で、鍼灸や漢方など自然療法を選ぶ場合でも、「これは危険なサインでは?」という感覚を持つことはとても大切。

腹診では、以下のような“危険サイン”が確認ポイントになります:

- 押すと痛い(圧痛)

- 押して離すとより痛い(反跳痛)

- 腹筋が自然にこわばる(筋性防御)

これらは腹膜刺激症状といい、炎症や出血が広がっている可能性があります。

逆に、痛みがなく「ふっくら柔らかく温かいお腹」であれば、五臓六腑のバランスも良好と考えられます。

つまり、お腹に触れることは、命を守る手段でもあるのです。

「たかが腹痛」と軽視せず、「身体が発するSOS」として受け止めましょう。

次章では、東洋医学の視点からみた腹診――五臓の反応点や腹部の読み方について詳しく解説していきます。

🌟内科的触診:お腹の痛みから読み取る身体のSOS

東洋医学からみる腹診

西洋医学では、腹部の痛みを病変部位や臓器疾患から評価しますが、東洋医学では「五臓六腑のバランスの乱れ」を重視して腹診を行います。

お腹の状態を見ることで、その人の体質や気・血・水の滞り、冷えや虚実の傾向など、多くの情報を読み取ることができます。

東洋医学における腹診は、大きく分けて2つの系統があります。

- 難経系腹診:五臓の位置を臍(へそ)を中心に配当し、その周囲の状態から臓腑の異常を探る方法

- 傷寒論系腹診:腹部に現れる特徴的な反応(腹証)をもとに、証を立て、漢方薬などの治療方針を導く方法

この章ではまず、「難経系腹診」について詳しくみていきましょう。

難経系腹診とは?

『難経(なんぎょう)』とは、古代中国の医学書で、黄帝内経の理論をさらに発展させた内容がまとめられています。

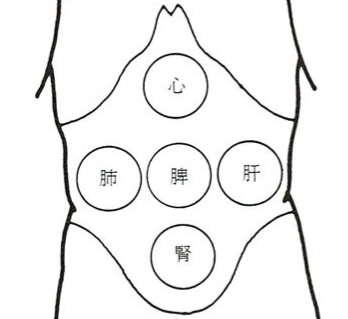

その中でも有名なのが、「第十六難」に記された腹部における五臓の配当です。

この考え方は、臍を中心として身体の中心に五臓が分布しているというもので、今日の鍼灸診療でも腹診の基礎とされています。

| 臓腑 | 腹部の位置 |

|---|---|

| 肝 | 臍の左 |

| 心 | 臍の上 |

| 脾 | 臍の中央 |

| 肺 | 臍の右 |

| 腎 | 臍の下 |

このように、それぞれの臓が担当するエリアに「硬さ」「圧痛」「動悸」などの異常反応が現れることで、その臓に関連する病態が推測できるのです。

― 『難経』第十六難より

- 肝病は、臍の左に動気あり、これを按(お)せば牢(かた)く、もしくは痛む

- 心病は、臍の上に動気あり、これを按せば牢く、もしくは痛む

- 脾病は、臍の当たりに動気あり、これを按せば牢く、もしくは痛む

- 肺病は、臍の右に動気あり、これを按せば牢く、もしくは痛む

- 腎病は、臍の下に動気あり、これを按せば牢く、もしくは痛む

ここでいう「動気(どうき)」とは、腹部に触れたときに感じる拍動や鼓動のような反応のことを指します。

このような反応が「牢(かたい)」「痛む」などの異常を伴っている場合は、その臓に不調があると考えられるのです。

たとえば、「臍の左が硬くて痛い」と感じた場合は、肝の気の滞りや瘀血、肝うつ気滞などの肝病証が疑われます。

難経系腹診は、触診の所見から臓腑のアンバランスを読み取る診察技術であり、鍼灸や手技療法と相性の良い方法です。

次章では、もうひとつの代表的な腹診法「傷寒論系腹診」についてご紹介します。

🌟傷寒論系腹診とは?特徴と腹証の読み解き方

東洋医学における腹診には、大きく2つの流派があります。

そのひとつが今回ご紹介する「傷寒論系腹診」です。

この手法は、中国漢代の名医・張仲景(ちょうちゅうけい)が著した古典『傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)』に基づくもので、腹部に現れるさまざまな反応=腹証(ふくしょう)を読み取り、病態を判断していく診断法です。

難経系腹診では臍を中心に五臓の位置を見て、どの臓腑に異常があるかを診ますが、傷寒論系では「どのような反応が、どの部位に、どんな性状で出ているか」に着目します。

つまり、傷寒論系腹診では触診によって病態(証)を導き、それに対応する漢方薬を選ぶという目的が明確にあります。

ここでは、臨床でもよく使われる代表的な腹証をリストにまとめてご紹介します。

代表的な腹証と病態

- 心下痞(しんかひ): みぞおちが詰まったような不快感。自覚症状中心。

- 心下鞕(しんかこう): みぞおちに硬い塊が触れる。ゴリッとした抵抗感。

- 心下痞満: 詰まり感+膨満感。胃腸虚弱や寒湿の影響。

- 心下軟: 触れるとふにゃっと柔らかく、虚証の傾向あり。

- 胸脇苦満(きょうきょうくまん): 肋骨の下(脇腹)の張りや苦しさ。肝気鬱結や少陽病の兆候。

- 小腹不仁(しょうふくふじん): 下腹部に力が入らず、鈍い感覚。腎精虚・命門虚弱。

- 小腹急結(しょうふくきゅうけつ): 左下腹部に硬結があり、押すと強く痛む。瘀血や子宮疾患に関連。

- 裏急(りきゅう): 腹直筋の過緊張。虚労・冷えによる筋肉の拘縮。

- 虚里の動(きょりのどう): 左乳根あたりに動悸。心気虚や心陽不振に関与。

- 胃内停水(いないていすい): みぞおちを軽く叩くと「チャポチャポ」と音がする。痰湿体質や冷え体質に見られる。

これらの腹証は、単体で判断するのではなく、問診・舌診・脈診などと組み合わせて、総合的に「証」を立てていきます。

たとえば、「小腹急結」がある場合、瘀血が強く疑われます。

その際は、桃核承気湯(とうかくじょうきとう)などの活血化瘀(かっけつかお)薬が適応になります。

このように、腹部の反応から処方を導けるというのが、傷寒論系腹診の大きな特徴です。

一方、難経系腹診は鍼灸的な視点に特化しており、臓腑の位置や経絡の理論から身体のバランスを読み解く診察法です。

難経系と傷寒論系、どちらが正しいの?

よくある疑問ですが、答えは明確です。「どちらも正しい」ということ。

なぜなら、両者は目的が異なるからです。

- 難経系腹診: 鍼灸臨床や経絡・臓腑のバランス評価に優れる

- 傷寒論系腹診: 漢方処方決定のための診断に特化している

したがって、臨床では「両者をうまく使い分ける」のがベストです。症状や体質によって、どちらの診断軸を使うか柔軟に対応することが大切です。

実際、国家試験においてもこの両系統の知識は必須とされ、出題も頻出です。

腹診は、東洋医学における「切診(せっしん)」の中心を担う技術であり、今後ますます重要性が高まっていくでしょう。

次の章では、「健康なお腹」とはどのような状態なのか?を、理想的な腹部像から解説していきます。

実技やセルフケアの視点でも活かせる内容ですので、ぜひお楽しみに。

🌟健康な腹部とは?理想の腹部像と東洋医学の見方

腹診を通して最終的に知りたいのは、「この人は今、健康な状態かどうか?」というシンプルで本質的な問いです。

東洋医学では、腹部は「五臓六腑の鏡」とされ、気(エネルギー)・血(栄養)・水(体液)の巡りや、臓腑のバランスの良し悪しが、お腹にそのまま現れると考えられています。

現代医学のように「疾患名を診断する」ためだけでなく、その人の体全体の状態や、生命力の充実度を見極めるために、腹診はとても重要な位置づけにあります。

では、「健康なお腹」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?

以下に、東洋医学における「理想的な腹部像」を整理しました。

- 温かく潤いがある: 触れたときに自然な温もりがあり、皮膚に艶と弾力がある。

- みぞおち(心下部)が平ら: 胃のあたりがふくらみすぎず、指がすっと沈む柔らかさ。

- 下腹部がふっくら: 腎精が充実していて、冷えや虚がなく、しっかりと張りがある。

- 痛み・圧痛がない: どこを押しても抵抗がなく、スムーズに手が入る。

- 動悸・冷感がない: 心の緊張や血行不良がなく、安定した反応が得られる。

とくに大切なのは、下腹部(丹田)のふっくらとしたあたたかさです。

ここは「命門の火」とも呼ばれる、生命エネルギーの貯蔵庫であり、腎の精(せい)や陽気(ようき)を反映するエリア。

ここが冷たく硬いときは、腎虚や免疫力低下のサインかもしれません。

逆に、この部位がしっかりしていれば、消化・吸収・排泄・ホルモン・自律神経まで、多くのバランスが安定していると考えられます。

また、「お腹が冷えている」「ざらざらしている」「押すと嫌がる」などの所見があれば、身体が不調のサインを出している可能性もあります。

Kagayaの臨床でも、「小児の腹部のような柔らかさ」を健康の基準として用いることが多くあります。

なぜなら、子どもは気血が旺盛で、ストレスが少なく、内臓もフレッシュな状態。

だからこそ、筋肉もお腹も自然にやわらかく、温かく保たれているのです。

腹診は、単に「病気のサインを探す」だけでなく、「今、体が整っているかどうか」を確認するポジティブな視点でも活用できます。

たとえば、施術中に「お腹の張りが取れてきましたね」「今日はとてもいいお腹ですね」とお伝えすると、患者さんがぱっと笑顔になることがあります。

このような前向きなフィードバックは、施術効果を高めるだけでなく、セルフケアや生活改善へのモチベーションにもつながります。

お腹は「腸脳相関」ともいわれ、感情とも密接に関係しています。

ストレスを感じるとお腹が張ったり、冷えたりするのはそのためです。

だからこそ、やさしく触れて、感じて、聴くという腹診の姿勢が、心にも身体にも深い癒しをもたらすのです。

このように腹診は、患者さんとの信頼関係を築くうえでも大切なプロセスです。

次章では、こうした腹部のサインをもとに「どのようにケアすればいいのか?」をKagaya式のセルフケア法としてご紹介していきます。

お腹から、あなたの健康と感情をやさしく整える時間をつくってみませんか?

🌟Kagaya式セルフケアで整える!お腹から全身バランス

東洋医学で「お腹は五臓六腑の鏡」と言われるように、腹部に現れる反応は体調を映すバロメーターです。

では、腹診で「冷えている」「張っている」「押すと痛い」などのサインがあったとき、どうすれば良いのでしょうか?

ここでは、Kagayaが日常的に実践しているお腹を中心としたセルフケアをご紹介します。

🟡お灸で「動気」や「圧痛」を緩和

腹診で押すと痛い、硬いと感じた部位には、台座灸(せんねん灸タイプ)がおすすめです。

- 臍の下(関元、気海):腎の陽気を補い、冷えや生理不順に

- 右腹部(肺):風邪をひきやすい人や慢性咳に

- 左腹部(肝):ストレス性の胃腸不調、PMSに

火を使わない「温熱シール灸」や「電子お灸」も便利で、初心者でも安全に使用できます。

🟡腹巻とカイロで温活サポート

お腹が冷えていたり、下腹部がふにゃっとしている場合は「腎虚」のサイン。

その際は、腹巻+カイロのW使いがおすすめです。特に女性は生理痛や冷え性対策としても◎。

おすすめポイント:

- カイロは関元(おへそから指4本下)または命門(腰の中心)に

- シルク素材やウール素材の腹巻が通気性・保温性に優れる

- 寝る前の保温で「夜間頻尿」や「眠りの浅さ」にも効果的

🟡耳診で「お腹の声」を聞く

実は、耳にもお腹の状態が反映されていることをご存じですか?

東洋医学では、耳は腎と密接に関係し、また、耳介の下部(耳たぶの奥)に「腹部」の反応点があります。

- 耳たぶの硬結や圧痛 → 消化器系の疲れ

- 耳の冷たさ → 腎陽虚、気の不足

- 耳の皮膚がくすむ → 血虚・瘀血傾向

耳をよく観察し、そっと揉むだけでもお腹まわりがポカポカしてくることもあります。

🟡食養生で「脾胃」を守る

お腹の張りや痛みがあるときは、食べる内容や食べ方も見直しましょう。

- よく噛む(1口30回)ことで胃腸の負担を軽減

- 温かい汁物・お粥を活用(冷たいもの・生ものは避ける)

- 腹八分を意識し、夜遅くの食事は控える

「胃腸が整えば全身が整う」とも言われるように、消化吸収が改善されることで、免疫力・気力も上がってきます。

🟡呼吸と姿勢で内臓をマッサージ

腹式呼吸を意識することで、横隔膜の動きが改善し、内臓にやさしいマッサージ効果が得られます。

さらに、猫背を避ける姿勢を意識するだけでも、腹部の血流や神経の流れが整ってきます。

自宅で1日5分、お腹に手を当てて「ゆっくり呼吸する」だけでも変化が起きますよ。

🌟まとめ:お腹に触れることは、身体と心を聴くこと

お腹を触る、観察する――それは、単なる体調チェックにとどまらず、自分自身の身体と心の声に耳を傾ける行為です。

東洋医学では「腹は五臓六腑の鏡」とされ、腹部の状態から体の内側を推し量る腹診(ふくしん)は、鍼灸・漢方いずれにおいても重要な診察法とされています。

たとえば、難経系の腹診では臍を中心に、上(心)・下(腎)・右(肺)・左(肝)・中央(脾)のように五臓の反応点を見て、臓腑の状態を判断します。

一方、傷寒論系の腹診では、みぞおちの硬さ(心下痞)、腹部の抵抗・圧痛などの腹証(ふくしょう)から漢方薬の証(しょう)を立て、治療方針を決めるのが特徴です。

どちらも共通しているのは、身体の表面に現れる反応を通して、内側の不調やバランスの乱れを探るということ。

つまり、お腹に手を当てることは、私たち自身の“内なる声”を聴くことに他なりません。

Kagayaが日々実践し、皆さんにもお伝えしているKagaya式セルフケアでは、腹診をベースに、以下のようなやさしいケアを取り入れています。

- お腹の冷えを改善するお灸や温熱ケア(台座灸・電子灸・せんねん灸など)

- 腹巻や温活グッズで下腹部を守るセルフケア

- 耳つぼや耳診を活かした全身調整

- 深い呼吸を通じて自律神経を整える呼吸法

- 日々のお腹チェックで体調の変化に気づく習慣化

「自分の身体を感じる時間を持つ」ことは、現代人にとって最も簡単で、最も忘れがちなセルフケアかもしれません。

誰かに治してもらう前に、まずは自分で自分を見つめること。

そして、「今日はどうだった?」と、お腹に手を当てて問いかけてみてください。

その習慣が、冷えや不調、ストレスの蓄積を防ぎ、あなたの健康を支えてくれます。

きらぼしでは、訪問施術やサロンケアの中で、腹診+全身の体質チェックを取り入れ、あなただけのオーダーメイドケアをご提供しています。

「ひとりでケアするのは不安」「プロの視点から見てほしい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

あなたのお腹に、やさしく手を添えてあげてください。

それが、自分を大切にする最初の一歩です。

🌟お問い合わせ・訪問施術のご案内

お腹の不調や、冷え・便秘・生理痛・ストレスなどの身体のサインに気づいたら、どうか一人で悩まずにご相談ください。

プライマリ・ケアサポート きらぼしでは、国家資格をもつ看護師・鍼灸師Kagayaが、あなたの状態に合わせた丁寧なケアを提供しています。

対応エリアは小平市・東村山市・東大和市・東久留米市・国分寺市・武蔵村山市など。

ご自宅での訪問ケアやシェアサロンでの施術も可能です。

📩 ご相談・お問い合わせはこちら

あなたの体と心に、やさしい時間を届けられますように。