こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

看護師と鍼灸師の国家試験科目は、出題範囲の深さや視点は異なりますが、共通する内容も多くあります。

たとえば「解剖学」「生理学」「公衆衛生学」などは、医療職全体に共通する基礎科目です。

そのため、余裕のある看護学生さんや鍼灸学生さんは、自分の受験する国家試験以外の医療系国家試験の過去問に触れてみるのも非常に勉強になります。

他の職種の視点から学ぶことで、知識の広がりや深まりを感じられるかもしれません。

今回は、Kagayaが実際に取り組んできた「国家試験突破の心構えと勉強のコツ」について、じっくりとまとめてみました。

この記事が、これから国家試験を目指すあなたにとって、少しでも参考になればうれしいです。

🌟国家試験の目的

試験には、大きく分けて2種類の目的があります。

1つは、入学試験や就職試験など「ふるい落とす」ための試験。

もう1つは、看護師や鍼灸師の国家試験のように「一定の知識や技能があるかを確認する」ための試験です。

看護師や鍼灸師は、落とすための試験ではありません。

6割の得点ラインをクリアすれば、誰でも合格できます。

つまり、他人との競争ではなく「自分との勝負」なのです。

ちなみに、看護師の合格率は約90%、鍼灸師は70〜80%ほど。

「看護師の方が簡単なの?」と感じるかもしれませんが、それは数字のトリックです。

看護学校の多くは、国家試験に合格できる見込みのある学生だけを卒業・受験させる傾向があります。

一方で、鍼灸学校は進級や卒業のハードルが比較的低く、国家試験に挑戦する学生の幅が広いため、合格率が下がって見えるのです。

とはいえ、どちらもノー勉では到底受かるような試験ではありません。

3年間の学習を計画的に積み重ねていくことが必要不可欠です。

今回は、合格ラインである65%を無理なく目指す「ゆるくて実践的な勉強法」をお伝えしていきます!

🌟国家試験受験の心構え

国家資格を取得するには、まずこの国家試験という大きな関門を越える必要があります。

では、そのために何から始めればいいのか?

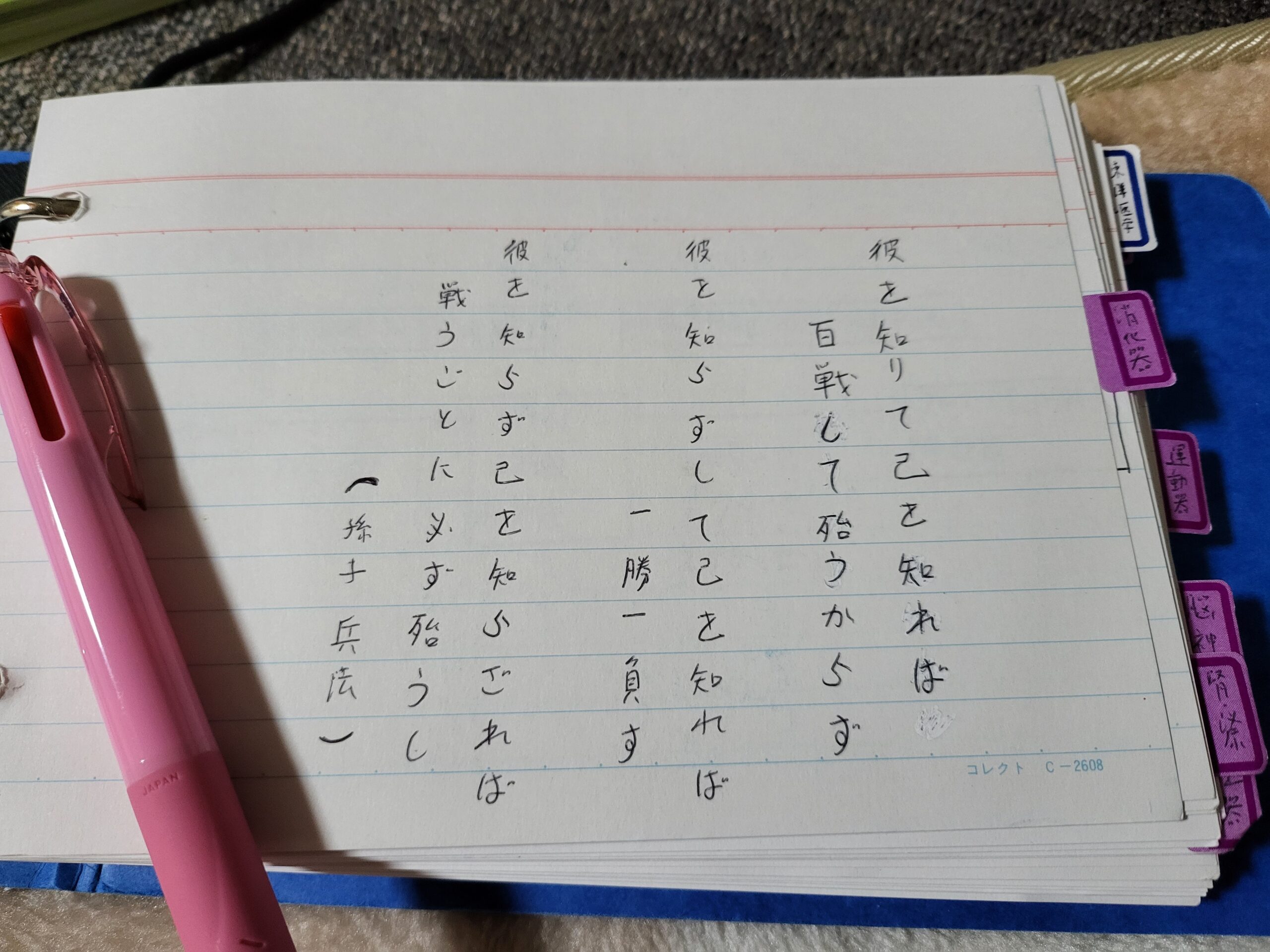

Kagayaは学生時代、看護師国家試験対策ノートの表紙に、こんな言葉を書いていました。

『彼を知りて己を知れば百戦して危うからず』(孫子の兵法)

これは「相手(出題傾向)と自分(得意・不得意)を知れば、確実に合格できる」ということです。

逆に、自分だけ知っていても相手を知らなければ、合格は運まかせになります。 さらに、相手も自分も知らなければ、不合格まっしぐらです。

例えば──

✅ 試験範囲をしっかり把握し、自分の得意・不得意もわかっている場合: → 模試を何度受けても安定して合格点に届きます。

✅ 出題範囲は知らないけれど、自分の得意・不得意はわかっている場合: → ラッキーが重なれば受かるかも。でも博打です。

✅ 出題範囲も、自分の理解度もわからないまま受験: → 不合格の可能性がかなり高いです。

だからこそ、最初にすべきことは「出題傾向の情報収集」なのです。

過去問分析や公式発表、試験科目の整理など、“敵を知る”ことからすべては始まります。

🌟看護師と鍼灸師の国家試験範囲の共通点

看護師

- 人体と構造と機能

- 疾病の成り立ちと回復の促進

- 健康支援と社会保障制度

- 基礎看護学

- 成人看護学

- 老年看護学

- 小児看護学

- 母性看護学

- 精神看護学

- 在宅看護学論および看護の統合と実践

鍼灸師

- 医療概論

- はり、きゅう理論

- 衛生学

- 解剖学

- 生理学

- 臨床医学概論

- リハビリテーション医学

- 東洋医学概論

試験科目を見てみると、看護師と鍼灸師では一見まったく違うように見えますが、実は共通する基礎科目も多いのです。

このように、名称こそ違えど内容的に重なる科目も多く、特に「解剖学」「生理学」「病理学」「公衆衛生学」「保健医療論」「関係法規」などは、ダブルライセンスを目指す方にとって大きなアドバンテージとなります。

実際、既に医療系国家資格を持っている場合、これらの共通科目については履修免除されるケースもあります。

つまり、共通科目をうまく活かせば、学習の負担を軽減しながら国家資格を入れることも可能です。

🌟国家試験対策におススメの勉強方法

過去問は「最低3回」解くのが鉄則!

学校の単位取得に使われるテストは、記述式や選択式などさまざまですが、国家試験はマークシート(4〜5択)形式に統一されています。

そのため、問題形式に慣れていないと、知識があっても得点につながりにくくなってしまいます。

国家試験対策でまずやるべきは、「過去問に慣れる」ことです。

特に10年分ほど解いていくと、出題傾向やパターンが自然と見えてきます。

📌 Kagaya流・3回解きのポイント:

- 1回目:全体像の把握(どんな出され方をするかを知る)

- 2回目:類似問題・頻出テーマの整理

- 3回目:苦手な部分をピックアップし徹底的に潰す

この「3回解く」ことで、出題の癖や自分の理解度が客観的に見えるようになります。

ただし、**絶対にやってはいけないのが“丸暗記”**です。

過去問と同じ問題が出ることは稀で、少しひねられた出題になることがほとんど。

意味や仕組みまで理解することが何より大切です。

解説を自分の言葉で作るクセをつけよう!

1回でも間違えた問題には、しっかり向き合いましょう。

- 回答をノートに貼り付けて、

- 教科書や資料を使って用語を再確認し、

- 自分なりの「ミニ解説」を書く

このステップを踏むことで、“わかったつもり”を防ぎ、定着率がグッと上がります。

✅ 3回とも正解できた問題 → 完全に理解している証拠 ✅ 1回でも間違えた問題 → 理解がまだ甘い部分

「間違えること」自体が悪いのではなく、「放置すること」が最大のNGです。

自分の感覚に合った勉強法を探そう!

勉強方法は人それぞれ。

アプリを使って視覚的に学ぶのが得意な人もいれば、 ひたすら書いて覚える“アナログ派”の人もいます。

ちなみにKagayaは完全にアナログ派で、何冊もノートを使い、ひたすら手を動かす派でした(笑)。

おすすめなのは、感覚優位(視覚・聴覚・体感覚など)に合わせた勉強スタイルを試してみること。 詳しくはこちらの記事で紹介しています:

あなたに合ったやり方を見つけて、無理なく着実に合格を目指していきましょう!

🌟オススメ教材

▼ 看護学生向け

この2冊は連動して使えるため、効率的に復習できます。

▼ 鍼灸学生向け

どれも実際に使ってみて良かったものばかりです。

🌟まとめ

看護師・鍼灸師の国家試験は、6割の得点率があれば合格できる試験です。

まずは、過去問を解くことから始めてみてください。

解いて間違えた問題こそが、あなたの“伸びしろ”です。

その部分をしっかり教科書や参考書で理解し、自分の中に落とし込んでいきましょう。

それでもわからないところは、遠慮なく学校の先生に聞いてください。

先生たちは、あなたの合格を本気で願ってくれているはずです。

今回ご紹介したのは、Kagayaが看護学生時代に実際に行っていた国家試験対策の勉強方法です。

同じ方法で、次は鍼灸師国家試験にチャレンジします。

どうかこの記事が、これから試験に臨むあなたの一助になれば幸いです。

「不安だけど頑張りたい」そんなあなたを、Kagayaは応援しています!