こんにちは。

プライマリ・ケアサポート きらぼし、鍼灸師・看護師のKagayaです。

東洋医学の世界観は、とても奥深くておもしろいものです。

普段、西洋医学に慣れ親しんでいる看護師さんや医療従事者の方の中には、「エビデンスは?」「それって科学的根拠あるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

確かに、エビデンスベースドメディスン(EBM)が当たり前の現代医療において、東洋医学は一見スピリチュアルな世界に感じられることもあります。

でも、たとえば「抑肝散(よくかんさん)」という漢方薬をご存知ですか?

怒りっぽくて興奮しやすい、イライラが止まらない……そんな方によく使われる漢方です。

なぜ「肝(かん)」を抑えると、怒りやイライラが落ち着くのでしょう?

西洋医学的にはまだ完全に解明されていない部分もありますが、東洋医学の「五行学説」では、「肝」と「怒」は同じグループに属するとされています。

古代中国の長い歴史と経験の中で培われた「陰陽五行論」。

それは、単なる迷信ではなく、自然と人の営みを観察して体系化された“知の結晶”なのです。

東洋医学の施術や考え方にふれるうえで、陰陽五行の基礎を理解することはとても大切。

ここでは、試験対策にも役立つように、覚えやすく・楽しく・語呂も交えながらご紹介していきます。

一緒に、東洋医学の世界をのぞいてみましょう!

🌟陰陽学説

🌟陰陽学説

東洋医学の基本中の基本。

それが「陰陽論」です。

すべての現象や物事は「陰」と「陽」に分けることができる――この考え方を身につけると、身体の状態や季節の移ろい、心の動きさえも、シンプルなフレームで理解できるようになります。

- 陰の特徴:暗い・寒い・下降的・内向的・静的

- 陽の特徴:明るい・温かい・上昇的・外向的・動的

- 陰陽可分:すべての物事は陰と陽に分けられる

- 陰陽対立:陰と陽は互いに反対の性質を持つ

- 陰陽互根:どちらか一方だけでは存在できず、常にバランスが必要

- 陰陽制約:互いにブレーキをかけ合って調和を保つ

- 例:暑い日には静かにすることで熱くなりすぎないようにする

- 陰陽消長:陰陽は時間とともに変化し、どちらかが増えればもう一方は減る

- 例:夜(陰)が明けると朝(陽)が訪れる

- 陰陽転化:一方が極まると、反対の性質に転じる(陰が極まると陽になる)

- 五臓の陰陽可分:

- 陽中の陽 → 心

- 陽中の陰 → 肺

- 陰中の陽 → 肝

- 陰中の陰 → 腎

- 至陰 → 脾

この陰陽論は、自然や宇宙、人の体、心の状態など、あらゆるもののバランスを読み取る「ものさし」になります。

次は、陰陽と並んで重要な「五行論」について学んでいきましょう!

🌟五行学説

陰陽と並んで、東洋医学を語る上で欠かせないのが「五行学説」です。

この考え方では、宇宙や自然、そして人の身体までもが「木・火・土・金・水」の5つの要素で構成され、それぞれが互いに関係し合いながらバランスを保っているとされます。

- 五行の特性:

木:曲直(ぐにゃっと曲がりながらも伸びていく)

火:炎上(上へ燃え上がる)

土:稼穡(作物を育てる力)

金:従革(変化や変革の象徴)

水:潤下(潤しながら下る性質)

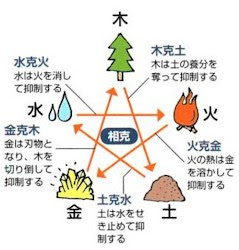

- 相生(そうせい): 五行が順に助け合う関係(木→火→土→金→水→木...)

- 相克(そうこく): 五行が互いに抑制し合う関係(木→土→水→火→金→木...)

- 相乗(そうじょう): 相克の力が強すぎて、本来のバランスが崩れる異常状態

- 相侮(そうぶ): 抑えられる側が、逆に相手を侮って攻撃してしまうような関係性の崩れ

「木が火を生み、火が土を作り、土が金を生み、金が水を作り、水がまた木を育てる」――そんな五行のサイクルは、まるで自然界の息づかいそのものです。

そして「木は土を抑え、土は水を吸い、水は火を消し、火は金を溶かし、金は木を切る」――という相克関係は、まさに自然界における抑制のメカニズム。

このバランスが崩れたときに、人は体調を崩したり、感情が乱れたりします。

……こうやって考えると、なんだかポケモンやRPGに出てくる属性の関係みたいだと思いませんか?

「火に強い水」「水に弱い草」みたいに、得意・不得意が決まっている。東洋医学の五行も、そんな“自然界の属性バトル”のような面白さがあるんです。

それでは次は、五行の「覚え方」について、一緒に見ていきましょう!

🌟覚えやすくするための語呂合わせ

五行色体表は東洋医学の基礎中の基礎。

でも、覚えることが多すぎて挫折しそうになりますよね。

Kagayaも最初は「何がどこに属するの?」とパニックになっていましたが、語呂合わせとイメージでなんとか覚えました。

五行(木・火・土・金・水)にそれぞれ「五色・五臓・五腑・五主・五竅・五志・五季・五味・五方」が対応しています。

自然界における五行配当

五行(元素)

| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |

| もく | か | ど | こん | すい |

宇宙の万物はすべて木・火・土・金・水という5種類の物質の運動と変化によって生成されています。

そのまま「もく・か・ど・こん・すい」と呪文のように唱えれば覚えられます。

もく・か・ど・こん・すい!

五方(季節ごとに吹く順風)

| 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 |

| とう | なん | ちゅうおう | せい | ほく |

麻雀の「とう・なん・しゃー・ぺー」に真ん中「ちゅうおう」と考えると覚えやすいです。

とう・なん・しゃー・ぺー、真ん中はちゅうおう‼

五色(五臓変調時の皮膚の色)

| 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |

| あお | あか | き | しろ | くろ |

信号の「あお・あか・き」+「しろ・くろ」

「あお・あか・き」と「しろ・くろ」でちゅ‼

五季(五臓が活発になる季節)

| 春 | 夏 | 長夏 | 秋 | 冬 |

| しゅん | か | ちょうか | しゅう | とう |

季節の「はる・なつ・あき・ふゆ」の真ん中に「ちょうか」が入ります。

はる・なつ・あき・ふゆ、真ん中にちょうか!

五能(季節の役割)

| 生 | 長 | 化 | 収 | 蔵 |

| せい | ちょう | か | しゅう | ぞう |

「生長か収蔵」

成長か?収蔵?

五気(五臓が嫌う外気)

| 風 | 熱(暑) | 湿 | 燥 | 寒 |

| ふう | ねつ(しょ) | しつ | そう | かん |

「ふね、失踪か?」

ふね、失踪か?

サザエさんのお母さん失踪しちゃったでちゅか?

五音(音階)

| 角 | 徴 | 宮 | 商 | 羽 |

| かく | ち | きゅう | しょう | う |

角:ミ

徴:ソ

宮:ド

商:レ

羽:ラ

「各地球、小雨」

かく・ち・きゅう・しょう・う!

五臭(変調時の体臭・口臭)

| 臊(羶) | 焦 | 香 | 腥 | 腐 |

| そう(せん) | しょう | こう | せい | ふ |

臊:生臭い

焦:焦げ臭い

香:香ばしい

腥:豚の油の生臭さ

腐:腐った臭い

「そう・しょう・こう・せい・ふ」

そう・しょう・こう・せい・ふ‼

人体における五行配当

五臓(臓器:陰)

| 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |

| かん | しん | ひ | はい | じん |

経絡経穴でもお馴染み「かん・しん・ひ・はい・じん」これも呪文のように~

かん・しん・ひ・はい・じんでちゅ‼

これは大事でちゅ!

五腑(腑:陽)

| 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |

| たん | しょうちょう | い | だいちょう | ぼうこう |

これも経絡経穴お馴染み「たん・しょうちょう・い・だいちょう・ぼうこう」

胆と膀胱は始めと終わりに胃を挟んで小腸と大腸があるよ!

たん・しょうちょう・い・だいちょう・ぼうこう!

これも、基本の「き」よ

五華(五臓の不調があらわれる部位)

| 爪 | 面色 | 唇 | 毛 | 髪 |

| そう | めんしょく | し | もう | はつ |

「そう・めん・唇に毛髪」

そう・めん・くちびるに・もう・はつ‼

五官(五臓が支配する感覚器)

| 目 | 舌 | 口 | 鼻 | 耳 |

| もく | ぜつ | こう | び | じ |

「もく・ぜつ・こう・び・じ」

もく・ぜつ・こう・び・じでちゅ‼

五液(五臓が病んだときに変化がある分泌液)

| 涙 | 汗 | 涎 | 涕 | 唾 |

| るい | かん | えん | てい | だ |

涎:よだれ

涕:鼻水

唾:つば

「涙と汗と園庭だ」

涙と汗と園庭だ!

五味(不調のときに好む味、改善をもたらす味)

| 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹 |

| さん | く | かん | しん | かん |

鹹:しおから

「さん・く・かん・しん・かん」

さん・く・かん・しん・かん‼

五体(栄養補給をする器官)

| 筋 | 血脈 | 肌肉 | 皮 | 骨 |

| きん | けつみゃく | きにく | かわ | こつ |

「金欠で肌肉と皮骨」

金欠で肌肉と皮骨‼

お金がなくて筋肉がなくなっちゃたでちゅか?

五神(五臓に宿る精神)

| 魂 | 神 | 意 | 魄 | 志 |

| こん | しん | い | はく | し |

魂:評価・判断などの精神活動

神:身体・精神活動を統率・制御

意:思考・推測・注意力・記憶などの精神活動

魄:感覚・運動・情志などの本能的な精神活動

志:記憶の維持

「こん・しん・い・白紙」

こん・しん・い・はく・し!

五志(不調のときの感情・不調をもたらす感情)

| 怒 | 喜 | 思 | 憂 | 恐 |

| ど | き | し | ゆう | きょう |

「ど・き・し・ゆう・き」

ど・き・し・ゆう・き‼

10.五脈

| 弦 | 鉤 | 代 | 毛 | 石 |

| げん | こう | たい | もう | こく |

弦:弦が張ったような脈

鉤:拍動が来るときに強く、去るときは弱い脈

代:やわらかく弱い脈

毛:羽毛のように軽く浮いて力がない脈

石:石のように硬く沈んだ脈

「げん・こう・たい・もう・こく」

げん・こう・たい・もう・こくでちゅ‼

五声(不調したときの声)

| 呼 | 笑 | 歌 | 哭 | 呻 |

| こ | しょう | か | こく | しん |

哭:泣き言

呻:うめき声

「小勝か国試」

こ・しょう・か・こく・しん!

五病(変調時にみられる症状)

| 語 | 噫 | 呑 | 咳 | 欠 |

| ご | あい | どん | がい | けつ |

語:多弁

噫:げっぷ

呑:のみ込む

咳:せき

欠:あくび

「ご・あい・どん・がい・けつ」

ご・あい・どん・がい・けつ‼

五労(五臓を病みやすくする動作)

| 久行 | 久視 | 久坐 | 久臥 | 久立 |

| きゅうこう | きゅうし | きゅうざ | きゅうが | きゅうりつ |

「こう・し・ざ・が・り」

こう・し・ざ・が・りでちゅ‼

行って、視て、座って、ねて、立って、忙しいでちゅね!

ちょっとこじつけもありますが、イメージで覚えると頭に残ります。

試験のときは、まずこの表を白紙に書き出せるようにしておくと、いろいろな問題を解くときの基盤になりますよ。

🌟chatGPTが考えた語呂合わせ

| 分類 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |

|---|---|---|---|---|---|

| 五色 | 青(緑) | 赤 | 黄 | 白 | 黒(青黒) |

| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |

| 五腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |

| 五主 | 筋 | 脈 | 肉 | 皮 | 骨 |

| 五竅 | 目 | 舌 | 口 | 鼻 | 耳 |

| 五志(感情) | 怒 | 喜 | 思 | 憂 | 恐 |

| 五季 | 春 | 夏 | 長夏(晩夏) | 秋 | 冬 |

| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹(しおからい) |

| 五方 | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 |

| 五体 | 爪 | 顔 | 唇 | 毛 | 髪 |

- 木:青・肝・胆・筋・目・怒・春・酸・東 → 「青い木は春に東から芽吹き、目にしみる酸味で怒りの胆(きも)を育てる」

- 火:赤・心・小腸・脈・舌・喜・夏・苦・南 → 「赤い火は夏に南から燃え上がり、舌で苦味を感じてドキドキ喜ぶ」

- 土:黄・脾・胃・肉・口・思・長夏・甘・中 → 「黄色い土は真ん中で育ち、甘い物を口にして思いにふける」

- 金:白・肺・大腸・皮・鼻・憂・秋・辛・西 → 「白い金属は秋に西から吹く風、鼻がツンとして憂いと辛味が皮膚に出る」

- 水:黒・腎・膀胱・骨・耳・恐・冬・鹹(しおからい)・北 → 「黒い水は冬に北から流れ、耳から恐れが骨に響く」

chatGPTが考えた語呂合わせを考えてくれました。

木・火・土・金・水のそれぞれ語呂合わせを作っていますが、長くて何を意味しているのかわからないです。

この文を覚える方がむずかしいと思いました。