🌟陰陽論とは?東洋医学の根幹をなす思考法

東洋医学の基礎理論のひとつである陰陽論(いんようろん)は、古代中国の自然哲学に由来し、宇宙・自然・人体すべての現象を「陰(いん)」と「陽(よう)」の2つに分け、そのバランスと変化をもとに理解しようとする考え方です。

この陰陽論を理解することで、身体の病理変化や治療法の選択にも深みが増し、東洋医学の臨床応用に欠かせない基盤となります。

陰陽論の5つの基本法則

- 陰陽可分(いんようかぶん)

万物はすべて「陰」と「陽」に分類することができるという考え方。たとえば、昼は陽・夜は陰、動は陽・静は陰というように分類されます。 - 陰陽互根(いんようごこん)

陰と陽は互いに存在を支え合っていて、一方がなければ他方も存在できません。例としては、活動(陽)を支えるためには休息(陰)が必要です。 - 陰陽消長(いんようしょうちょう)

陰陽の量は常に変化し、一方が増えれば他方が減少するという関係。陽が強くなれば陰が弱くなり、その逆もまた然りです。これは体調変化や病の進行にも関係します。 - 陰陽転化(いんようてんか)

陰が極まれば陽に転じ、陽が極まれば陰に転じるという質的な転換。たとえば、高熱(陽)が続くと汗が出て体が冷える(陰)状態になるなど、体内の変化を理解する鍵になります。 - 陰陽制約(いんようせいやく)

陰と陽は互いに牽制し合い、バランスを保っています。陰が強くなりすぎれば陽が抑えられ、逆もまた然り。この制御関係が崩れると病が生じます。

たとえば、慢性的に疲れている人は「陰虚(いんきょ)」=陰が不足している状態かもしれません。

その場合、陰を補う治療や生活指導が必要となります。

逆に、興奮状態やイライラが続いている場合は「陽盛(ようじょう)」であり、陽を抑えるケアが必要です。

つまり、東洋医学ではこの陰陽のバランスが崩れたときに病が生じると考えられています。

そして、診断や治療においても「この人の今の状態は陰か陽か?」を見極めてから、鍼灸・漢方・生活改善などの方向性を決めていきます。

西洋医学にはないこの視点が、患者さんの全体像をとらえるうえで非常に役立ち、心身一如のケアを可能にします。

🌟国家試験過去問で学ぶ!陰陽論の理解を深めよう

陰陽論の基本法則に関する出題例

第13回-98

陰陽関係で、陰極まれば陽となり、陽極まれば陰となる法則はどれか。

- 陰陽転化〇

- 陰陽可分

- 陰陽互根

- 陰陽消長

第30回-91

陰陽の関係で「寒い日には活動して冷えすぎないようにする」のはどれか。

- 陰陽転化

- 陰陽互根

- 陰陽消長

- 陰陽制約〇

陰陽関係の問題は「陰陽消長」に関してが多いです。

第11回-97

陰陽法則で陰陽消長を表現しているのはどれか。

- 陰極まれば陽となり、陽極まれば陰となる。

- 陰実するときは陽も実し、陰虚するときは陽も虚す。

- 陰中に陽あり、陽中に陰あり。

- 陰虚すれば陽実し、陽虚すれば陰実す。〇

第8回-97

陰陽のリズム現象はどれか。

- 陰陽転化

- 陰陽可分

- 陰陽消長〇

- 陰陽制約

第23回-89

生体リズムに関する陰陽学説で最も適切なのはどれか。

- 陰陽対立

- 陰陽制約

- 陰陽消長〇

- 陰陽互根

第19回-92

「陰が不足すれば陽が優勢となり、陽が不足すれば陰が優勢となる」を表現するのはどれか。

- 陰陽転化

- 陰陽互根

- 陰陽制約

- 陰陽消長〇

同じ属性を問う問題

- 陰の特徴:暗い・寒冷的・下降的・内向的・静的イメージ

- 陽の特徴:明るい・温熱的・上昇的・外向的・動的イメージ

第17回-92

陰陽の分類について正しい組合せはどれか。

- 血 ─── 陽

- 営 ─── 陰 〇

- 腹 ─── 陽

- 津 ─── 陰

第24回-89

陰陽学説で同じ属性の組合せはどれか。

- 奇数 ――― 老年

- 左側 ――― 衛気〇

- 内部 ――― 上部

- 静止 ――― 急性

第29回-91

陰陽の属性が同じ組合せはどれか。

- 魄 ─── 腹〇

- 温 ─── 西

- 遅 ─── 凸

- 左 ─── 偶数

🌟五行論

五行論の基本構造と5つの異常

- 五行特性:

「木=曲直(のびやかに伸びる)」「火=炎上(上に向かう)」「土=稼穡(育てて実らせる)」「金=従革(変化と収縮)」「水=潤下(潤して下へ流れる)」など、自然界や臓腑の性質を分類する基礎理論です。 - 相生(そうせい):

木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木…と順に「生み出す」循環関係。「母子関係」とも呼ばれ、臓腑間の支え合いを表します。 - 相克(そうこく):

木が土を克し、土が水を克するように、「制約し合う関係」です。体内バランスの調整機構として働きます。 - 相乗(そうじょう):

本来の相克が過剰になりすぎて「やりすぎてしまう」状態。例:肝(木)が脾(土)を強く攻撃しすぎる → 脾虚 - 相侮(そうぶ):

相克において「本来負ける側が反撃して打ち勝ってしまう」異常パターン。例:土が木を侮る → 木実(肝実)の原因に

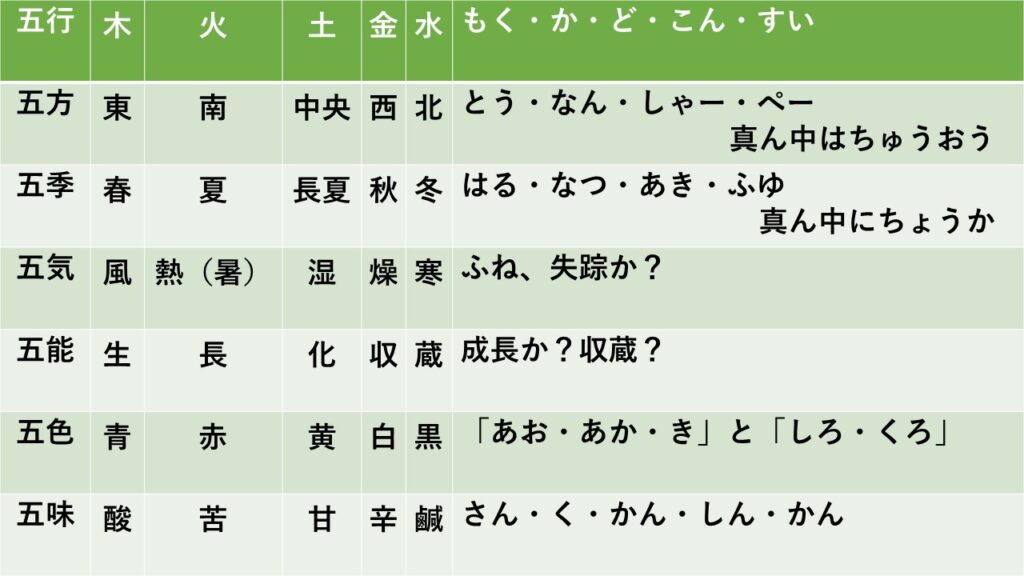

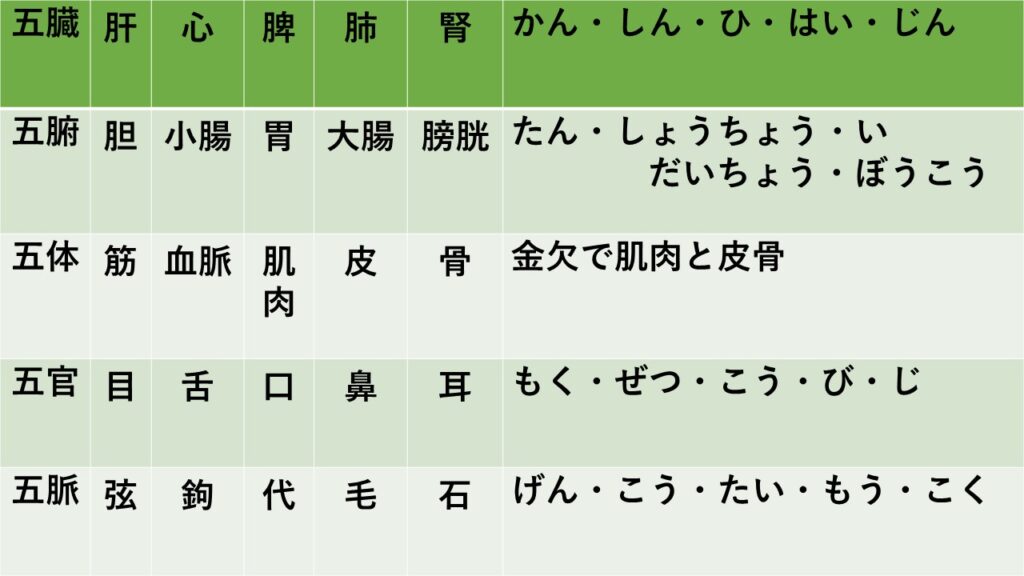

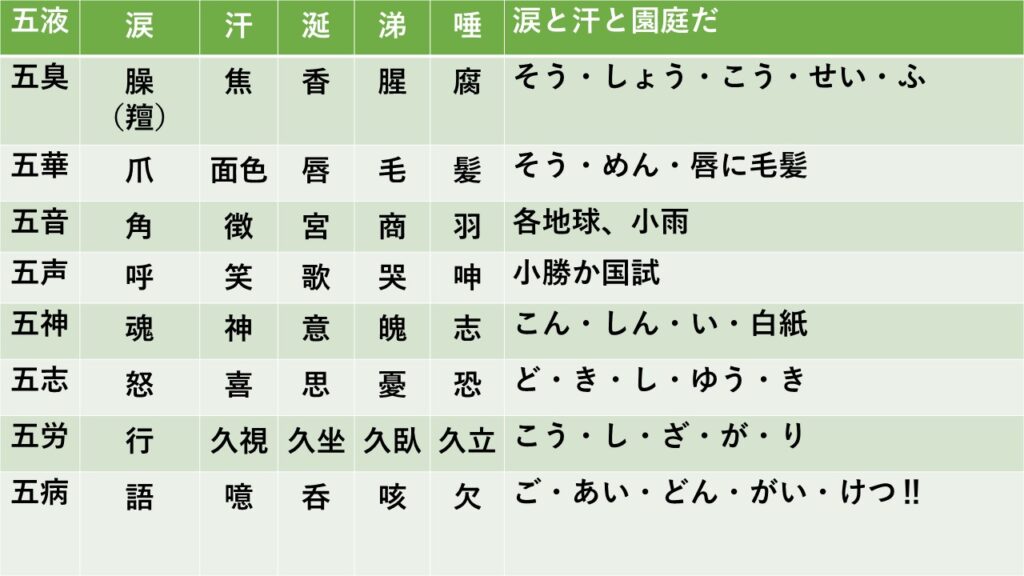

🌟五行表

五行論では、自然界(大宇宙)のあらゆる現象と、人体(小宇宙)の臓腑・感覚・感情などを「木・火・土・金・水」の五つに分類し、互いの関係性を整理しています。

自然(大宇宙)における五行

自然界において、「木=春」「火=夏」「土=季節の変わり目」「金=秋」「水=冬」など、季節や気候、方角、色彩といった自然要素が五行に分類されています。

人体(小宇宙)における五行

人体においては、「木=肝」「火=心」「土=脾」「金=肺」「水=腎」という五臓が基本の対応関係となります。

それぞれの臓器が五志(感情)や五官(感覚器)にも関係しています。

人体の生理と病理における五行

五行論は、生理的な機能だけでなく、病理的変化の診断・治療にも活用されます。

たとえば「木(肝)の実が土(脾)を傷つける」「金(肺)の虚が木(肝)を制御できない」といった異常関係(相乗・相侮)もこの図により整理できます。

🌟国家試験過去問:五行論の出題傾向と対策

五行論は東洋医学の基本理論の一つであり、鍼灸国家試験でも頻出のテーマです。

五行色体表や五志、五行と臓腑の関係、相生・相克など、問われるポイントは多岐にわたります。

以下では、過去の国家試験から五行論に関する出題をピックアップし、どのような切り口で問われているのか、どこを覚えれば得点源になるのかを整理しました。

覚え方のコツやよく出るパターンも紹介していきます。

単純な五行表・五行色体表の暗記で得点できる問題

下記のような問題は、五行色体表や五志、五行と臓腑の対応をそのまま覚えていれば簡単に解けるタイプです。

五行早見表を何度も繰り返し見て、「木=肝=怒=爪=春=青」など、関連性をセットで丸暗記しましょう。

また、五行に関係する「五労」「五液」「五華」「五官」なども色体表に整理されているので、表を使って視覚的に把握しておくと、記憶の定着がスムーズです。

このように、五行の知識は暗記で対応できる問題が非常に多いため、対策しやすく得点源にしやすい分野です。

苦手意識を持つ前に、「丸暗記+図で整理」を徹底してみてください。

単純に五行表を覚えれば答えられる問題です。

第12回-98

五行論で誤っている記述はどれか。

- 色体表は臓腑の病変の診断に応用される。

- 難経六十九難による治療法に活用される。

- 相生と相剋の法則がある。

- 五行論は陰陽論を含む。〇

第20回-95

五志に含まれないのはどれか。

- 怒

- 恐

- 喜

- 悲〇

第10回-100

五行の土に属さないのはどれか。

- 辛み〇

- 香ばしい

- 黄色

- 涎

第4回-97

五行色体表について正しい記述はどれか。

- 爪は肺に属する。

- 目は腎に属する。

- 肌肉は脾に属する。〇

- 汗は肝に属する。

第28回-95

五労で正しいのはどれか。

- 久しく立つと筋を傷る。

- 久しく坐ると気を傷る。

- 久しく視ると血を傷る。 〇

- 久しく歩くと肉を傷る。

第29回-100

五労で正しいのはどれか。

- 久しく行くは腎を傷る。

- 久しく臥すは脾を傷る。

- 久しく坐すは肺を傷る。

- 久しく視るは心を傷る。〇

第5回-100

五行色体でみた肺・大腸の症状はどれか。

- 目が青みがかって、手足の腱が痛む。

- 顔がほてりのぼせて赤く、脈動が強い。

- 皮膚が色白で、弱い声で話す。〇

- 顔や皮膚が黄ばみ、唇が荒れやすい。

第17回-94

五行色体に基づく肝の症状で誤っている記述はどれか。

- 涙がよく出る。

- うなり声が出る。〇

- 顔色が青い。

- 爪が変形する。

🌟五行論と国家試験対策:頻出問題から学ぶ合格ポイント

五行論は、東洋医学における基本中の基本。

国家試験では「五行表を暗記していれば解ける問題」から「五行理論を臨床応用した理解を問う問題」まで幅広く出題されています。

ここでは、国家試験で実際に出題された過去問を例に、五行論の覚え方、出題パターン、そして間違えやすいポイントを整理していきます。

五行色体表と五臓の関係を正確に覚える

最もよく出題されるのは、五行色体表に基づく「五臓と自然要素(色・味・声・季節・感情・液など)」の対応関係です。

たとえば以下のような出題が見られます:

覚え方のポイントは、視覚的に五行の全体像をつかむこと。たとえば以下のような表を活用しましょう。

| 五行 | 臓腑 | 色 | 味 | 志(感情) | 液 | 声 | 季節 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 木 | 肝・胆 | 青 | 酸 | 怒 | 涙 | 呼 | 春 |

| 火 | 心・小腸 | 赤 | 苦 | 喜 | 汗 | 笑 | 夏 |

| 土 | 脾・胃 | 黄 | 甘 | 思 | 涎 | 歌 | 長夏 |

| 金 | 肺・大腸 | 白 | 辛 | 憂・悲 | 涕 | 哭 | 秋 |

| 水 | 腎・膀胱 | 黒 | 鹹(塩辛) | 恐 | 唾 | 呻 | 冬 |

「五労」や「五華」なども五行と対応しており、試験では以下のように出題されます。

「久しく〇〇すると××を傷る」は、五行と臓腑、組織の関係が暗記できていないと間違えやすいです。

以下の対応表で整理すると効果的です。

| 行動 | 傷つく部位 | 臓腑 |

|---|---|---|

| 久しく視る | 血 | 肝 |

| 久しく臥す | 気 | 肺 |

| 久しく坐す | 肉 | 脾 |

| 久しく立つ | 骨 | 腎 |

| 久しく行く | 筋 | 肝 |

過去問演習を通して、「この対応は間違いやすい」というポイントを意識して覚えておくと、本番での取りこぼしを防げます。

次の章では、実際の国家試験の過去問をそのまま収録し、選択肢の正誤に色分けを加えて視覚的にチェックできるようにしています。

ぜひ確認してみてください。

第2回-97

五行色体の関係で正しい組合せはどれか。

- 肌肉 ──── 脾〇

- 髄 ───── 心

- 毛 ───── 肝

- 目 ───── 腎

第10回-99

五臓と五主との組合せで正しいのはどれか。

- 脾 ─── 肌肉 〇

- 心 ─── 筋

- 肝 ─── 血脈

- 腎 ─── 皮毛

第21回-95

五臓と五主との組合せで正しいのはどれか。

- 肝 ─── 皮毛

- 肺 ─── 血脈

- 脾 ─── 肌肉 〇

- 心 ─── 筋

第5回-98

五行色体の関係で正しい組合せはどれか。

- 金 ─── 唾

- 木 ─── 汗

- 火 ─── 涙

- 土 ─── 涎〇

第3回-97

五臓と五色との対応で正しいのはどれか。

- 脾 ─── 赤

- 腎 ─── 黒 〇

- 肺 ─── 黄

- 心 ─── 青

第5回-103

五悪(五気)と五腑との組合せで正しいのはどれか。

- 暑 ─── 小腸〇

- 燥 ─── 膀胱

- 寒 ─── 胃

- 風 ─── 大腸

第6回-101

五行と五声との組合せで正しいのはどれか。

- 火 ─── 呼

- 水 ─── 歌

- 木 ─── 呻

- 金 ─── 哭〇

第7回-100

五臓と五液との組合せで正しいのはどれか。

- 肝 ─── 汗

- 肺 ─── 涕〇

- 脾 ─── 涙

- 心 ─── 涎

第8回-100

五臓と五志との組合せで正しいのはどれか。

- 腎 ─── 恐 〇

- 脾 ─── 喜

- 肝 ─── 思

- 肺 ─── 怒

第9回-98

五臓と五味との組合せで正しいのはどれか。

- 脾 ─── 甘 〇

- 肺 ─── 苦

- 心 ─── 酸

- 肝 ─── 辛

第11回-98

五臓と五香との組合せで正しいのはどれか。

- 肺 ─── 焦

- 心 ─── 香

- 腎 ─── 腐 〇

- 脾 ─── 腥

第13回-101

五声と五音との組合せで正しいのはどれか。

- 歌 ─── 徴

- 呼 ─── 羽

- 言 ─── 角

- 哭 ─── 商〇

第15回-92

五臓と五役との組み合わせで正しいのはどれか。

- 肺 ─── 色

- 腎 ─── 声

- 肝 ─── 味

- 心 ─── 臭〇

第14回-95

五行色体の組合せで正しいのはどれか。

- 秋 ─── 思

- 青 ─── 舌

- 甘 ─── 骨髄

- 暑 ─── 徴〇

第15回-93

五臓と五労との組合せで誤っているのはどれか。

- 肺 ─── 久しく臥す。

- 脾 ─── 久しく坐す。

- 腎 ─── 久しく立つ。

- 肝 ─── 久しく視る。〇

第16回-93

五行色体の組合せで誤っているのはどれか。

- 涕 ─── 五香 〇

- 徴 ─── 五音

- 辛 ─── 五味

- 立 ─── 五労

第18回-92

五行色体の組合せで誤っているのはどれか。

- 辛 ─── 鼻

- 焦 ─── 咳〇

- 歌 ─── 宮

- 液 ─── 唾

第21回-92

五行と五香との組合せで正しいのはどれか。

- 木 ─── 臊 〇

- 土 ─── 腥

- 金 ─── 腐

- 火 ─── 香

第24回-90

五行色体の組合せで正しいのはどれか。

- 唾 ――― 呻〇

- 辛 ――― 思

- 香 ――― 鼻

- 爪 ――― 神

第23回-91

臓腑の働きと五華の組合せで正しいのはどれか。

- 営を蔵する ――― 唇〇

- 精を蔵する ――― 爪

- 血を蔵する ――― 面色

- 神を蔵する ――― 毛

第25回-95

五労と傷られる臓が現す症状の組合せで正しいのはどれか。

- 久視 ――― 語

- 久坐 ――― 呑 〇

- 久臥 ――― 欠

- 久立 ――― 咳

第28回-90

五行色体における五脈と五病の組合せで正しいのはどれか。

- 毛 ─── 語

- 代 ─── 咳

- 弦 ─── 呑

- 石 ─── 欠〇

五行論における相生・相克関係

五行論では、木・火・土・金・水の5つの要素が互いに関係し合って、自然界や人体のバランスを保っていると考えます。

この5つの関係性を理解するには、「相生(そうせい)」=生み出す関係と、「相克(そうこく)」=抑制する関係の2つの視点が重要です。

第9回-99

五臓の相生関係で正しい記述はどれか。

- 肺は心の子である。

- 肝は肺の子である。

- 脾は心の母である。

- 腎は肝の母である。〇

第5回-97

五行の相剋で正しい記述はどれか。

- 土は金を剋す。

- 木は火を剋す。

- 金は水を剋す

- 火は金を剋す。 〇

第19回-93

次の合せのうち各々が属する五行が相剋関係にあるのはどれか。

- 唾 ─── 涙

- 握 ─── 憂

- 魄 ─── 魂 〇

- 坐 ─── 臥

第20回-92

五行色体で相剋関係にある組合せはどれか。

- 憂 ─── 噦

- 汗 ─── 涕〇

- 面 ─── 唇

- 焦 ─── 臊

第25回-89

相剋関係にある経脈の絡穴の組み合わせはどれか。

- 飛揚 ――― 内関 〇

- 公孫 ――― 偏歴

- 外関 ――― 通里

- 蠡溝 ――― 大鍾

第25回-90

五行色体で相剋関係にある組合せはどれか。

- 血脈 ――― 涎

- 皮毛 ――― 汗 〇

- 筋 ―――― 唾

- 肌肉 ――― 涕

第26回-89

五行色体で相生関係にある組合せはどれか。

- 鈎 ――― 毛

- 蔵 ――― 生〇

- 語 ――― 呑

- 志 ――― 神

第27回-90

五行色体で相剋関係にある組合わせはどれか。

- 面色 ――― 毛〇

- 久坐 ――― 久臥

- 酸 ―――― 鹹

- 汗 ―――― 涎

第30回-93

気血を化生する臓が剋する臓について正しいのはどれか。

- 魂を蔵する。

- 血を主る。

- 発汗を調節する。

- 耳に開竅する。〇

🌟全体のまとめ:五行の仕組みを理解すれば国家試験は怖くない!

五行論は、東洋医学の基礎中の基礎。

覚えるべき内容は多いですが、相生・相克という「関係性」を軸にすれば、スッキリ整理して覚えることができます。

この記事では、五行の基本構造から、五臓や五腑、五志、五液などの関連、そして過去問の出題パターンまでを体系的に解説しました。

- 五行とは? ── 木・火・土・金・水の5つの要素がすべての現象を支えるという理論

- 相生とは? ── 生み出す関係(木⟶火⟶土⟶金⟶水⟶木)

- 相克とは? ── 抑える関係(木⟶土⟶水⟶火⟶金⟶木)

- 国家試験の出題傾向 ── 五臓の相関や色体表、経絡・精神活動の組み合わせが頻出

特に五行色体表や経絡との対応関係は、穴埋め問題・組み合わせ問題でよく出題されます。

これらの知識は単独ではなく、循環・関連性として理解しておくことで、応用問題にも対応しやすくなります。

試験直前には、表や図を見て五臓の関係を一気に思い出すトレーニングが有効です。

視覚的な整理や語呂合わせの活用もおすすめです。

「五行がわかると東洋医学が面白くなる」と言われるように、この理論は治療の現場でも役立つ知識です。

国家試験だけで終わらせず、実践に活かせる学びとして身につけていきましょう!

五行=東洋医学の世界観を支える柱。

しっかり理解して、国家試験も臨床も乗り越えていきましょう!